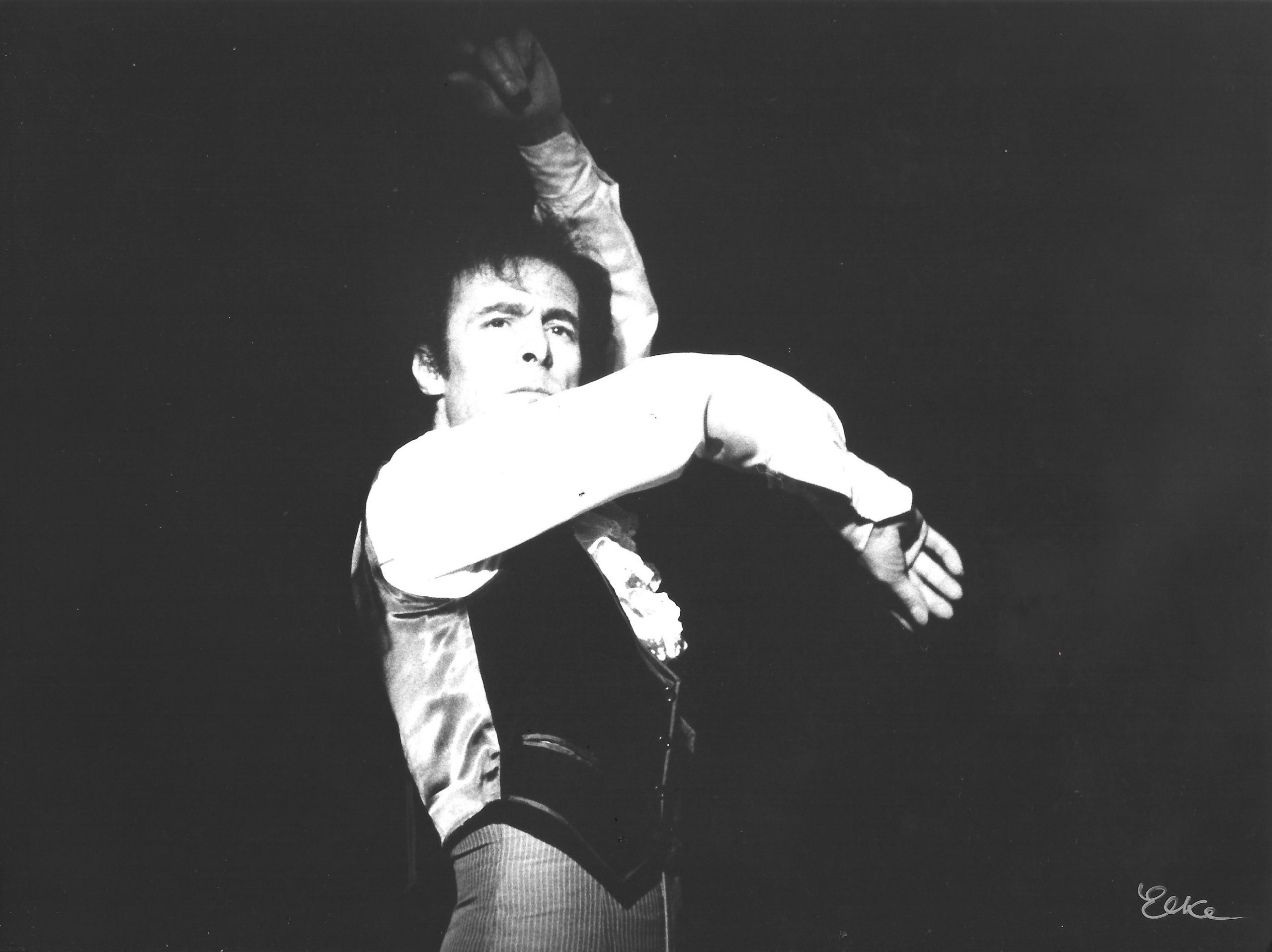

En diciembre Ibiza es una isla vacía y silenciosa, casi deshabitada. Es otra. Cuando vuelva a salir a la calle, dos horas más tarde, sentiré esa oscuridad mediterránea húmeda y viscosa como una metáfora de la penumbra que invade al hombre del que me acabo de despedir. He pasado la tarde con Tomás de Madrid, un bailaor flamenco que ha sobrepasado los 80 años ya y que vive en la isla junto a Kristin, su esposa danesa. Tomás nació en el Madrid de la posguerra y en ese Madrid donde no tenía nada se hizo bailaor contra pronóstico. Nadie en su casa bailaba ni cantaba flamenco. En Tetuán, su barrio, abrieron una academia de baile, y Tomás se apuntó porque le habían dicho que las alumnas vestían mallas. Esos cuerpos con ropa ajustada era algo que no existía siquiera en su imaginación. Pero el baile le daba más que fantasías. O él al baile, porque era tan bueno sin saberlo que acabó haciéndose bailarín y después bailaor y al flamenco dedicaría ya a partir de entonces toda su vida. Tomás Comendeiro se puso como nombre artístico Tomás de Madrid, como otros, sobre todo los gitanos y los andaluces, se ponían como apellido artístico su lugar de procedencia. Les otorgaba caché, sobre todo si habían nacido en Jerez, en Utrera, en Triana, en Granada o en algún otro de los lugares donde había nacido y evolucionado el flamenco. Tomás decidió que él, que no era ni gitano ni andaluz, se llamaría Tomás de Madrid y con ese nombre hizo carrera; una larguísima carrera hasta que se retiró pasados ya los 70 años.

Cuando les visito en su casa, Tomás y Kristin se han mudado recientemente a Ibiza. Antes vivían en Palma, para poder estar cerca de su única hija, que vive en la isla. Tomás sufre Alzheimer y ha ido perdiendo la memoria durante los últimos años. Mientras charlo con ellos recorriendo su vida y su carrera, Kristin ejerce de sherpa de Tomás por la montaña cada día más dura y vertical de sus recuerdos, y estos van aflorando con cuentagotas, alterados, sin nombres la mayoría de las veces, más ligados a sensaciones que a hechos. En un momento de la tarde, que Kristin se levanta y nos deja solos en el salón, Tomás mira la oscuridad que ha invadido todo tras los cristales y me dice: “Esto es muy aburrido”. Yo lo observo sin saber bien qué responder, porque no sé si “esto” es Ibiza y su vida retirado de un baile que ya no recuerda cómo se ejecutaba, o si “esto” es precisamente eso, las sombras que se han ido extendiendo por su cabeza, borrándole sus recuerdos y, con ellos, su vida.

Horas antes, tras llegar a su casa, Kristin me explicaba lo que le sucede a su marido. Su cabeza, como me cuenta, fue siempre un ático con varias habitaciones en la que la única que estaba amueblada era la del flamenco. Nada más le interesaba a Tomás. Nada más cabía en ella. Por eso iban ahora al médico y cuando éste le hacía preguntas para evaluar cómo evolucionaba la enfermedad —qué día es hoy, cuánto cuesta una barra de pan, cómo se llega a tal o cual sitio…— Tomás respondía encogiéndose de hombros sin conocer las respuestas, y Kristin le decía al doctor que podía ser que no lo recordara o que jamás lo hubiera sabido porque nada de todo aquello le importó realmente nunca. Ahora, me decía Kristin, lo que sucede es que la enfermedad ha cerrado esa habitación del flamenco y Tomás se encuentra vagando por las otras estancias vacías.

Incluí la historia de Tomás de Madrid en mi libro Un tablao en otro mundo. En él contaba las vidas y las aventuras de los artistas que, como él, habían sembrado en Japón una pasión insólita por el flamenco, que se fue desbordando durante décadas. Tomás pasó más de tres años de su vida trabajando en Japón, y allí había hallado un paraíso imprevisto. Los japoneses adoraban el flamenco, su flamenco, lo respetaban y lo aprendían. Los japoneses eran, además, extremadamente serios para trabajar, como lo era Tomás. El bailaor no encontraba en España, donde había nacido el flamenco, ni esa pasión ni ese respeto ni esa seriedad para trabajar. Por eso amó Japón como pocos artistas y por eso durante décadas tuvo alumnos allí que aprendieron con él. También en España. Tomás era un maestro querido y admirado, un gran bailaor y, sobre todo, un buen hombre.

Es verdad, pensé cuando me marché de su casa, lo que decía Kristin. Sentía esa oscuridad húmeda y asfixiante como la que anegaba su memoria y comprendía eso tan triste y tan trágico pero tan bello también que Kristin había dicho sobre su marido. Él, sí, estaría vagando por esas estancias vacías y sin poder acceder a la habitación del flamenco, pero, como yo lo veía, durante muchos años había ido haciendo copias de las llaves y hoy seguían entrando allí a diario, en Japón y en España, muchas personas, sus antiguos alumnos, para reunirse con él.

Dos años después de aquel encuentro en Ibiza salió finalmente publicado el libro. Le envié un ejemplar a Kristin y a Tomás. Sabía que Tomás no podría leerlo, pero quería que Kristin lo hiciera. El libro era en parte un homenaje a Tomás y a su historia y su pasión. Cuando lo recibió, Kristin me telefoneó. Me daba las gracias por haber narrado la historia de su marido y me contaba que Tomás ya no vivía con ella en el apartamento sino en una residencia. La enfermedad había continuado avanzando inexorable y Tomás ya ni siquiera las reconocía a ella y a su hija. Sin embargo, sonreía siempre y los cuidadores de la residencia le tenían un cariño especial. Tomás se pasaba el día ahora zapateando sentado en una silla y cantando a todas horas. Últimamente, me decía Kristin, le había dado por las saetas.

Aquella revelación me impresionó. Tanto como lo había hecho el símil del ático, que no había olvidado. Lo recordé entonces una vez más. La cabeza de Tomás sería ese ático de estancias vacías, pero él no se encontraba vagando por ellas. Quizá, se equivocaba Kristin, Tomás sí pueda aún entrar en su habitación del flamenco. Tal vez, de hecho, es ya sólo allí donde habita.

Los beneficios de la música se conocen históricamente. Ya en la mitología el dios Apolo, en el pluriempleo que tenía, era el dios de la enfermedad, de la curación y de la música. También el dios de los rebaños, del tiro con arco y de la poesía. Para Aristóteles la música tocaba el alma, y a través de la música, pura armonía, se podía recuperar la armonía perdida. La música era magia, el canal de comunicación con los dioses y los espíritus. La música era relación antes de existir el lenguaje. El ritmo que nos hacía movernos a compás, todos juntos, como sociedad antes de que existieran las reglas y los contratos sociales. Antes de que lo racional se impusiera en nuestras vidas la música nos guiaba.

También conocemos lo que nos aporta. La música es beneficiosa para la salud. La activación cerebral que produce nos ayuda a conciliar el sueño, a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, a estimular el pensamiento, a fortalecer la memoria. La música es fuente de placer. De placer químico, porque somos, más allá de lo racional, sobre todo física y química. La música libera dopamina en el cerebro, como el sexo, como las drogas, pero sin resacas. La música nos acompaña a lo largo de nuestras vidas, en todas las etapas. Pero va más allá de ser una banda sonora o el hilo musical de un recuerdo. Nos cura y nos alivia y nos empuja según vamos creciendo y envejeciendo.

La ciencia nos ha mostrado que nuestro cerebro no tiene una zona exclusiva donde habite la música y donde se reciba. Son diferentes áreas las que se activan según escuchemos música, la practiquemos o la recordemos. La música genera una vasta red de conexiones neuronales entre diferentes partes del cerebro. Por ello, como se ha confirmado también, resulta tan útil, tan única, para tratar a pacientes con enfermedades neurológicas. Pacientes con afasia, que han perdido el lenguaje, pueden entonar canciones. Otros con síndrome de Tourette encuentra en la música el bálsamo para los tics verbales y físicos que les produce la enfermedad. Incluso personas con amnesias graves, incapaces de recordar lo que les ha sucedido pocos minutos antes, pueden, en cambio, recordar canciones, cantarlas e incluso tocarlas con un instrumento si lo sabían hacer antes. El famoso neurólogo estadounidense Oliver Sacks, que dejó tras él un legado en forma de libros en los que nos acercaba a sus pacientes y a través de ellos a nuestro cerebro, solía decir que ninguna experiencia humana deja una huella tan profunda, que nada crea un impacto en el cerebro como la música.

Durante décadas se ha recurrido a la música para hacer terapia con pacientes con éstas y otras enfermedades. Siempre hemos conocido también sus cualidades curativas, pero sería tras la Segunda Guerra Mundial cuando empezó a utilizarse con veteranos de guerra, cuando comenzó a estudiarse científicamente ese poder curativo. Aun así, pasarían aún más de 20 años hasta que empezaron a realizarse los primeros estudios serios sobre este tipo de terapias y a desarrollarse con una base teórica y una metodología. Desde entonces su poder curativo no es una creencia ni una intuición, sino una certeza, un hecho comprobado.

Sin embargo, hay algo, por encima de todo eso, que resulta especialmente asombroso y fascinante. Tomás de Madrid no recuerda a su esposa Kristin ni a su hija. Tampoco sabe quién fue, el bailaor que dio la vuelta al mundo, el maestro a quien a diario recuerdan sus alumnos desde Madrid a Tokyo. Pero sigue cantando. Ahora saetas, como me decía Kristin. Recuerda las letras y el tono de esos temas que se cantan en las procesiones, que se entonan ante el paso de los cristos como rezos y plegarias a Dios con tono de lamento. Hay algo en la música, en su flamenco, en este caso, que sobrevive a todo, que permanece mientras todo desaparece, que sigue brillando mientras la oscuridad lo invade.

Es tan célebre como tópica ya la imagen, y la metáfora en la que se ha convertido con los años, de la orquesta del Titanic. Los músicos que siguen tocando, con el agua por las rodillas, siendo conscientes de que se hunden con el barco pero quieren que su música suena hasta el momento final. Eso sucede con la memoria, así pasa cuando el agua de la demencia y el Alzheimer inunda las estancias de la cabeza. La música continúa ahí, viva, recordada, sonando. Eso es lo fascinante. Pero, ¿qué tiene esa música para que eso suceda? ¿Por qué permanece cuando nada lo hace ya?

Hasta hace pocos años se sabía que la música habitaba en el cerebro, en el módulo temporal. Ahí almacenamos nuestra colección más privada de discos, las canciones y melodías de nuestra vida. La playlist más personal que pueda existir. Pero ese lóbulo frontal, se sabía también, es la parte del cerebro más dañada por el Alzheimer. Se borra lentamente la memoria, como los datos de un disco duro, pero la música sigue sonando, como un archivo cifrado, codificado, imposible de eliminar.

Hoy la ciencia ha demostrado que escuchar música no es lo mismo que recordarla. Cada actividad se produce en una zona del cerebro. Para ello se hizo un experimento con voluntarios sanos. Se les hacía escuchar unos temas y se les pedía también recordar otros, y a través de una resonancia magnética se comprobaba que se activaban zonas diferentes del cerebro. La música, al contrario de lo que se creía, no habita la misma región que el resto de recuerdos. Las zonas que mostraban esa mayor actividad al recordar las canciones eran el giro cingulado anterior, situado en la zona media del cerebro, y el área motora presuplementaria, ubicada en el lóbulo frontal. La siguiente fase del experimento se realizaba con enfermos de Alzheimer. A ellos se los sometía a una prueba conocida como PET, las siglas, en inglés, de “tomografía por emisión de positrones”. Esta prueba permite escanear el cerebro y comprobar cuáles son las zonas más dañadas, las que, literalmente, se han quedado secas de la glucosa que las alimenta, sin fuente de energía para que el cerebro funcione. Las que ha secado la enfermedad. Con esta prueba se comprobó que esas dos zonas donde guardamos la música de nuestras vidas, la música convertida en recuerdo, en emoción, son de las menos afectadas por la enfermedad; las últimas a las que ataca; una isla, o un archipiélago, donde aún brilla la luz mientras la oscuridad se extiende.

Tomás de Madrid vive hoy encerrado en su habitación del flamenco. En ella guarda los únicos recuerdos que le quedan. No sabe quiénes son sus familiares ni quién es él ni quién fue. ¿Quiénes somos cuando eso desaparece? ¿Qué somos? Sin memoria, Tomás no tiene identidad. La única que conserva es esa música que aún puede cantar. La música, y su supervivencia, como sucede desde su origen, nos lleva más allá de la ciencia. Hoy sabemos por qué resiste al acoso inexorable de la demencia. Pero la ciencia no explica las preguntas que ese brillo postrero genera. ¿Y si, al final, sólo somos lo que recordamos? Crecemos creyendo que somos quienes decimos o lo que decimos. Incluso que somos lo que otros creen que somos, y con ese reflejo, como si fuera el de un espejo, construimos nuestra identidad. Podemos aprender o percatarnos o ser conscientes de que eso ni siquiera es cierto. No somos quienes decimos o creemos ni quienes nos dicen o creen que somos, sino lo que hacemos. Nuestros hechos forman la verdadera identidad. No existe nada más allá de lo que hacemos. El resto son ideas o creencias, pero con eso no somos.

Hace unos años, hablando con un señor mayor, que había sido artista toda su vida y que como artista se había recorrido también el planeta y había vivido, como decía, muchas vidas, terminó su charla invitándome a vivir con intensidad, como él creía que había hecho. Llega un momento, me decía, en que no sabes bien si lo has vivido o no, aunque lo recuerdes. ¿Y si, después de todo, tampoco somos lo que hacemos, como no somos lo que decimos o lo que nos dicen? ¿Y si sólo somos lo que recordamos, real o imaginado, verosímil o insólito, objetivo o alterado? Nuestra identidad está en esos recuerdos que tenemos o que tengamos. Con ellos nos construimos, sobre ellos levantamos el yo que fuimos siendo y en ellos buscaremos al final el yo que fuimos. Y si esos recuerdos desaparecen, si se diluye la memoria que los guarda, permanecerá aún, como le sucede a Tomás, antes de que la noche final llegue, la música. Y comprobaremos entonces, aunque ya no podamos comprenderlo ni nadie explicárnoslo, que somos la música que nos emocionó. Las canciones que guardamos durante años, toda una vida, en un rincón secreto de nuestro cerebro. La que escondimos para que ni la oscuridad pudiera borrárnosla. Para ser, pese a todo, hasta el suspiro final. O la última nota.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: