El acercamiento a Manuel Chaves Nogales puede hacerse de diferentes maneras, tal es el peso todavía de nuestra reciente y trágica historia. Su literatura puede abordarse como la de un autor olvidado, o más bien postergado por los exacerbados posicionamientos ideológicos que han regido las enconadas trincheras del orbe literario, poco favorables a las sutilezas y paradojas chestertonianas de Chaves Nogales; pero también como la de un periodista de la estirpe de Larra, autor que además forma parte, por elección y fatalidad, de su vida: bien conocido es que su padre escribió una biografía sobre el egregio articulista del romanticismo español, y que él mismo utilizó el sobrenombre de Larra como masón de la Logia Dantón de Madrid.

En su Juan Belmonte, matador de toros (1935), Manuel Chaves Nogales demuestra ser un consumado maestro del género literario que se mueve entre lo fáctico y lo ficcional, entre el reportaje y la biografía novelada. El recorrido por la vida del matador de toros también presenta otra finalidad que transciende lo meramente periodístico, como evidencia la declarada pretensión del autor de poner de manifiesto «una sucesión constante de esfuerzos dramáticos para afirmar una personalidad penosamente trabajada en lucha con el medio». Ello permite a Manuel Chaves poner el acento en el Juan Belmonte que lucha contra su medio y condición social, más que en el famoso torero. El biógrafo se muestra sobre todo interesado en desentrañar el fuego —alimentado por la pasión, los anhelos y el dolor humano— que forja al artista, en este caso al torero. No resulta extraño que en su narración se centre en aspectos tan fundamentales como la calle Ancha de la Feria de Sevilla, «una calle tan grande y tan varia como el mundo», una calle capaz de dar «al neófito una síntesis perfecta del universo». Desde ese mundo cerrado, cuyos ejes se mueven por el barrio de Triana y la dehesa de Tablada, Juan Belmonte inicia un viaje iniciático a través de las astas del toro, con las que ensanchará los horizontes de su singular universo. Pero él ya lleva consigo, desde el callejeo de su niñez e infancia, las herramientas precisas de medida, tanto para sopesar los sortilegios humanos como para descifrar los espacios con los que triangular los movimientos del toro. Manuel Chaves Nogales no era especialmente taurófilo, pero en sus páginas pueden encontrarse hermosas imágenes plásticas sobre el toreo, especialmente el campero. El biógrafo no cesa de decirnos, a través de Belmonte, que el toreo «es un arte espiritual, un verdadero arte», orientado a «[c]onvertir la pesada e hiriente realidad de una bestia en algo tan inconsútil como el velo de una bailarina», lo que se convierte en «la gran maravilla del toreo». Esta biografía está llena de hallazgos y de paradójicas aseveraciones, cuyos preceptos bien podrían aplicarse a cualquiera de las bellas artes, como cuando Belmonte asevera que «[m]e gustaban los toros y me molestaban los toreros», o ese extraordinario contraste, casi quite de muleta, cuando confiesa que la cornada definitiva con la que siempre soñaba «ha sido la que me ha librado de muchas auténticas cornadas». Emocionante resulta por su subrepticia profundidad la rivalidad mantenida con Joselito, que marca la edad de oro del toreo. Una rivalidad que no solo perfecciona el arte de los dos geniales toreros, sino que los acerca humanamente hasta quedar fusionados sus dos capotes en el ruedo de la vida. Leyendo la biografía de Juan Belmonte de Manuel Chaves Nogales queda claro que «el arte de torear es, ante todo, y sobre todo la versión olímpica de un estado de ánimo».

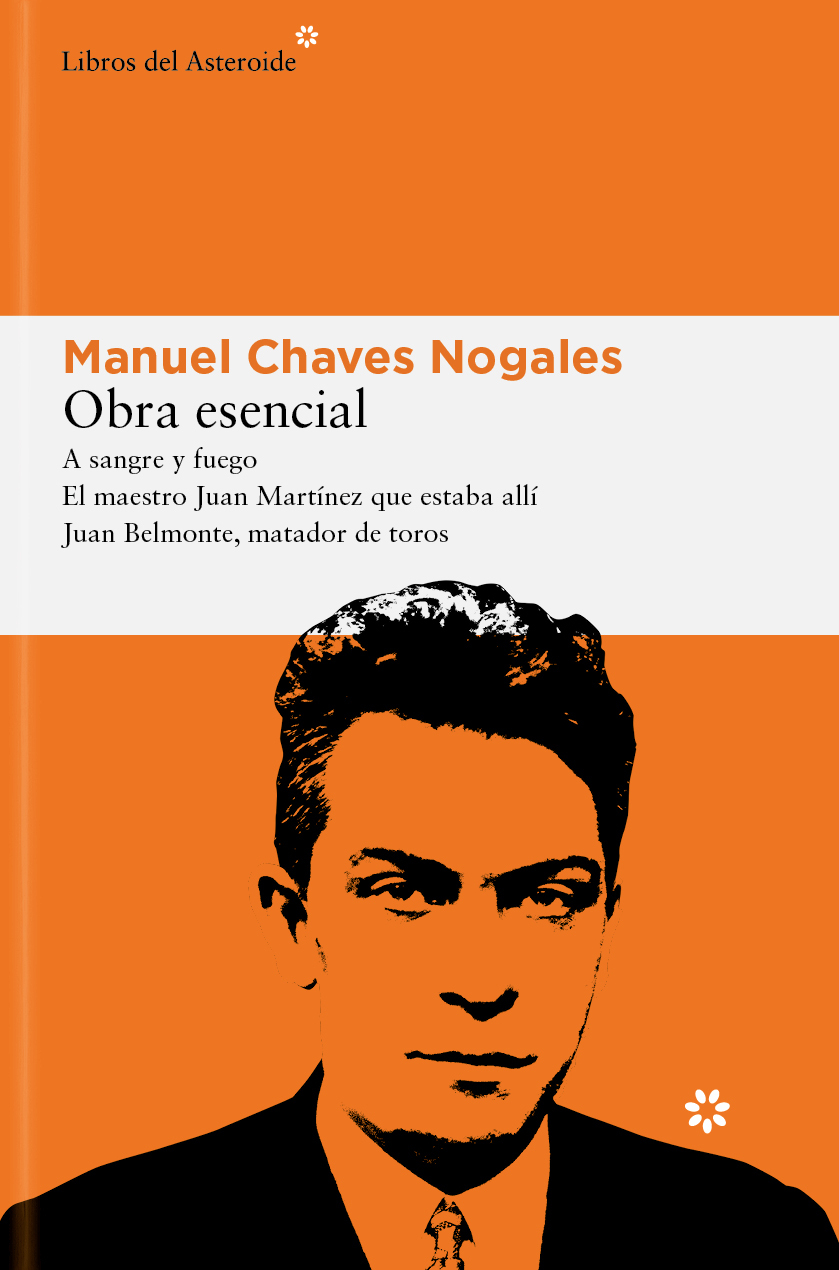

Libros del Asteroide acaba de publicar en un solo volumen tres obras fundamentales de Manuel Chaves Nogales: A sangre y fuego: Héroes, bestias y mártires de España, El maestro Juan Martínez que estaba allí y Juan Belmonte, matador de toros. El lector de este volumen —757 páginas— podrá obtener una idea cabal del valor de este escritor prácticamente olvidado hasta los años 90 del pasado siglo. Un autor recuperado para el público en general por un gran lector, habituado a transitar por las almonedas del olvido; si todos los libros que merecen la pena acaban llegando siempre a las manos adecuadas, los de Manuel Chaves Nogales llegaron a las de los lectores de nuestro tiempo a través de la reivindicación de A sangre y fuego hecha por Andrés Trapiello en Las armas y las letras (1994).

El hecho, por otra parte, de que se editara en Chile lo hace aún más raro y precioso, lo convierte en algo que si no es por la generosidad de un amigo (en mi caso el librero de viejo y poeta Abelardo Linares), hubiera quedado para siempre fuera de nuestro alcance, como las utopías, como los tesoros.

El lector que haya llegado hasta aquí se habrá dado cuenta de que he seguido un orden bastante anómalo en el comentario de esta azarosa trilogía chavesana, y digo azarosa porque responde a la iniciativa editorial y no a la del autor, que dudo que hubiese imaginado que algún día se llegasen a publicar conjuntamente estas obras. Debido a que he dejado para el final el primer volumen de la trilogía A sangre y fuego: Héroes, bestias y mártires de España (1937) porque, como he señalado más arriba, a Manuel Chaves también se le puede abordar como un autor raro —a pesar de que su vida no presente aparentemente más extrañezas que las propias de sus coetáneos ante los convulsos avatares de su tiempo—, precisamente por la rareza de estos singulares relatos de la guerra civil española, cuya extrañeza y singularidad, dentro de nuestro repertorio literario, tal vez radique en que no estén fundamentados desde un abstruso dogmatismo o desde una olímpica equidistancia, sino desde la más atemperada racionalidad.

En estos memorables relatos no deja de resultar sorprendente la lucidez y refinamiento que demuestra su autor en medio de las pasionales tormentas ideológicas que segregaban a los españoles, así como el terror metafísico que translucen sus páginas ante el desborde emocional de las masas, auténticas parturientas de los monstruos humanos. En este sentido, Manuel Chaves se aleja mucho de nuestros nacionales referentes literarios, por lo que considero, contrariamente a la opinión de Trapiello, que Galdós nunca hubiera podido escribir unos relatos semejantes de pertenecer a la misma época. Más bien, si hubiera que buscar algún paralelismo literario, habría que ir a buscarlo en Ambrose Bierce y sus Cuentos de civiles y soldados (1891); debido a que, en sus respectivas series de relatos sobre la guerra de Secesión y la guerra civil española, se encuentran algunas de las ficciones más reveladores y estremecedores de nuestra literatura occidental.

El libro lo configuran once relatos: a los nueve de la primera edición de Chile se suman El refugio y Hospital de sangre, publicados en las revistas Bohemia, de Cuba y Sucesos para todos, de México. En nota explicativa el autor considera cada uno de ellos de manera autónoma, presentando al lector su conjunto como «nueve alucinantes novelas». Pero si bien, inicialmente, se fueron publicando de manera periódica en La Nación, el conjunto presenta una incontrovertible coherencia y unidad, lo que permite, pese a las indicaciones de su autor, leerlos como una novela, ya que los significados de los relatos no dejan de amplificarse en sus respectivas interacciones. Chaves Nogales escribe siempre con una finalidad, y en este caso puede encontrarse en su encarecido prólogo y también en su subtítulo «Héroes, bestias y mártires de España», relación enumerativa que deja claro su tesis argumental de que entre los héroes y las bestias los mártires son los ciudadanos españoles. Pero curiosamente, como le ha sucedido a Ambrose Bierce con el paso del tiempo, estas líneas de fuerza, que quizá hayan trazado la perspectiva de estos relatos, desaparecen, dejando transustanciados los hechos argumentales en eximia y develadora escritura sobre la triste y vulnerable condición humana.

El distanciamiento, la cabal lucidez y la finura de sus paralelismos y paradojas lo entroncan con las sutilezas chestertonianas, por ejemplo cuando señala en su prólogo que «todo revolucionario, con el debido respeto, me ha parecido siempre algo tan pernicioso como cualquier reaccionario», o cuando describe al ordenanza Tudela en Consejo obrero, personaje netamente chestertoniano, que continuaba guardando respetuosamente las distancias «cuando se hallaba en presencia de los delegados del consejo obrero, del mismo modo que antes las guardaba con los accionistas de la compañía», porque en su larga experiencia laboral había llegado a la conclusión de que cualquier «jefe es siempre arbitrario, violento e ininteligente».

Manuel Chaves Nogales emprende en estos relatos un proceso dilucidador sobre las causas de la crueldad humana, y quizá por ello prefigure sin ambages su primer relato, “¡Masacre!, ¡Masacre!” con una inquietante conclusión: «Es el miedo el que da la medida de la crueldad».

Sí, el acercamiento a Manuel Chaves Nogales puede hacerse de diferentes maneras, también como un escritor de culto que no deja de deslumbrarnos con su cabal conocimiento de la condición humana.

—————————————

Autor: Manuel Chaves Nogales. Título: Obra esencial. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Todos tus libros.

-

50 tuiteos sobre literatura (193)

/abril 25, 2025/Tuiteos de @perezreverte sobre libros y autores. Miles de mensajes más como estos se pueden encontrar recopilados en el libro electrónico La cueva del cíclope. —icerra: Pues acabo de ver la película [‘El conde de Montecristo’], y tengo una sensación agridulce. Las concesiones, cambios frente a la obra literaria, desmerecen mucho y aún más en la conclusión (mezclar la historia de Valentin y Maximilien con Haydée y Alberto. Me gustaría conocer vuestra opinión, señor Dantès. —Bien como película, hay que entenderla de ese modo. El libro es otra cosa. Otro nivel. —operacionferna1: Don Arturo, si tenemos contacto con otra civilización o…

-

Apple contra Netflix y dos series sin nada que ver: The Studio vs La cúpula de cristal

/abril 25, 2025/En The Studio, creado por el dúo cómico de Seth Rogen y Evan Goldberg, la pareja creadora de Supersalidos y Superfumados da un paso hacia la madurez con una reflexión tan sentida como temeraria sobre el eterno conflicto entre arte y negocio en una Meca del Cine cada vez más desdibujada. En tiempos de franquicias, secuelas, IPs y cine familiar como única salida, el cinéfilo Matt Remick (Rogen) se encuentra en la encrucijada de asesinar figuradamente a los creadores en pos del negocio. Para ello tenderá una encerrona a un entrañable Martin Scorsese, llegará a las manos con el tierno…

-

Las piedras

/abril 25, 2025/La casa se construyó con piedras del lugar y eso la hace fuerte y misteriosa, porque ha puesto en pie, fragmentado, lo que antes era secreto en la colina, y lo que mucho antes eran lagos ocultos, donde se iban sedimentando la vida de los moluscos y el tiempo paciente del barro. El tiempo mismo se fue petrificando. Y eso es una piedra cuando la miras bien: un conglomerado de pasado, presente y futuro, ahí, al alcance de la mano. Coexisten los tres en un solo espacio y la piedra lo demuestra. Por eso con ella hicieron el palacio y…

-

Historias particulares

/abril 25, 2025/Hay quien canta, como Denise Gutiérrez (Hello Seahorse!) y Leo Rizzi, que el deseo de contar una historia personal no nos deja respirar ni descansar; que te imagines allí donde no has estado, pero, tal vez, puedes estar; que desees, revivas o recuerdes. Hay quien sostiene que, por alguna razón, emerge en nuestro interior el impulso de hacer partícipes a los demás, ya sea para aligerar una carga interna o para sentirnos más presentes y conscientes. Para (re)afirmarnos y asegurarnos de que esto que nos pasa, esto que vemos y sentimos, es real. De ahí la necesidad de compartirlo, de…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: