La literatura de Jorge Luis Borges está llena de escenarios poéticos: bibliotecas, laberintos, espejos, relojes y cuchillos, principalmente. A través de los símbolos que unen su narrativa y a través también de las reflexiones de muchos otros escritores (desde Hegel hasta Foster Wallace y Ricardo Piglia), Miguel Antón Moreno lanza una pregunta de no poca envergadura: ¿qué es la ficción?

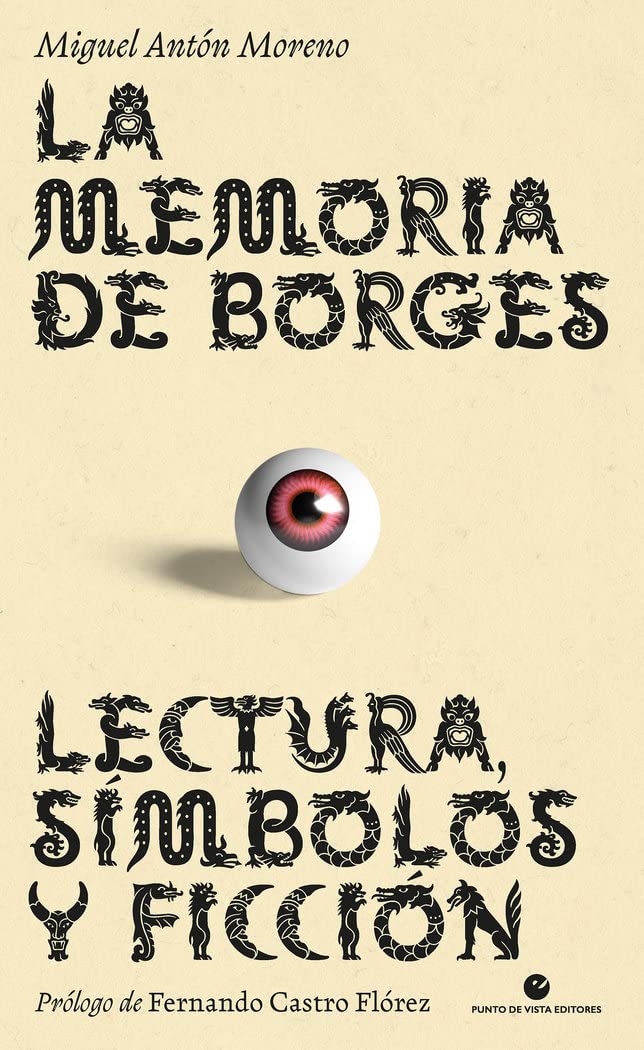

En Zenda ofrecemos las primeras páginas de La memoria de Borges (Punto de Vista).

***

I

La biblioteca de Borges: del donoso y gran escrutinio

Borges perseguía con esfuerzo contagiarse por completo de la substancia de los libros, como para despertar un buen día convertido en uno: «Mis libros (que no saben que yo existo) / son tan parte de mí como este rostro / de sienes grises y de grises ojos» («Mis libros»; Borges, 2019g: 423). Es fácil imaginar a Borges como el protagonista de un cuento de Kafka, en el que sería tal vez un primo lejano de Gregor Samsa y se habría transformado en un volumen fastuoso de una antigua enciclopedia británica, en lugar de en un asqueroso escarabajo.

En el curso de mi larga vida creo no haber leído cien volúmenes, pero he hojeado algunos más. Ante todo, enciclopedias, que desde Plinio a Brockhaus, pasando por Isidoro de Sevilla, por Diderot y por la undécima edición de la británica, cuyos lomos dorados imagino en la inmóvil penumbra de la ceguera. (Borges, 1985: 4)

La pasión de Borges por las enciclopedias fue algo que inundó su obra hasta el final de sus días. En un cuento tardío, titulado El Congreso, leemos lo siguiente:

[…] el Congreso no podía prescindir de una biblioteca de libros de consulta […] los atlas de Justus Perthes y diversas y extensas enciclopedias, desde la Historia naturalis de Plinio y el Speculum de Beauvais hasta los gratos laberintos (releo estas palabras con la voz de Fernández Irala) de los ilustres enciclopedistas franceses, de la Britannica, de Pierre Larousse, de Brockhaus, de Larsen y de Montaner y Simón. Recuerdo haber acariciado con reverencia los sedosos volúmenes de cierta enciclopedia china, cuyos bien pincelados caracteres me parecieron más misteriosos que las manchas de la piel de un leopardo. […] La biblioteca del Congreso del Mundo no podía reducirse a libros de consulta y las obras clásicas de todas las naciones y lenguas eran un verdadero testimonio que no podíamos ignorar sin peligro. («El Congreso»; Borges, 2019a: 450)

La pesadilla de Borges consistiría entonces en descubrir que su mayor deseo, alcanzar la discreción y la modestia del tomo de una infinita enciclopedia, es también el mayor de sus temores. Habitar un polvoriento estante emparedado y camuflado entre sus clones, entre una caterva de infinitos gemelos idénticos, iguales también a él mismo, constituiría para Borges la mayor de las torturas. Pensemos en los volúmenes de los que se compone la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (primera biblioteca pública de España), que por no llevar el título en el lomo están colocados al revés, de manera que quedan a la vista sus majestuosas páginas doradas, todas resplandecientes e iguales.

Esa especie de monismo metafísico que encarna su biblioteca, donde al contrario que en el idílico mundo de Leibniz no habría mónadas (o en este caso libros) que presidiesen, sería insoportable para él en caso de que se cumpliese. Dos siglos antes, como hablando en boca de todos los escritores habidos y por haber, reconocía Hume, el filósofo de las pasiones (y bibliotecario como Borges), que su pasión más imperiosa era el ansia de fama literaria:

Ni siquiera el ansia de fama literaria, mi pasión dominante, ha agriado en ningún momento mi carácter, a pesar de mis frecuentes desengaños […]. Estaba, lo confieso, particularmente entusiasmado por mis expectativas de éxito de esta obra. Como el tema era accesible a cualquier inteligencia, ya me esperaba yo la aclamación correspondiente. Pero cuán desdichada no sería mi desilusión: fui embestido por un clamor de reproches, condenas y hasta odios […]. Yo, que hace unos minutos afectaba modestia, ahora estoy dispuesto a mendigar un encomio más al precio que sea […]. Lo que más me mortificó fue que, una vez apagados los primeros arrebatos de furia, el libro pareció hundirse en el olvido. (Hume, 2004: 28)

A Theodor Adorno también le preocupó en algún momento este asunto. En Minima Moralia dedica un pasaje a examinar el mecanismo que rige lo que denomina la muerte de la mortalidad: «Flaubert, de quien se refiere la afirmación de que él despreciaba la fama, sobre la que asentó toda su vida, se encontraba en la conciencia de semejante contradicción tan a gusto como el burgués acomodado que una vez escribió Madame Bovary» (Adorno, 2021: 104). Adorno explica que la fama, en este caso literaria, había funcionado durante un tiempo como el resultado de una serie de procesos objetivos dentro del contexto del mercado que todavía dejaba cierto margen a las voluntades individuales para decidir libremente a quién se le otorgaba reconocimiento. Sin embargo, esa libre elección llegado un punto habría sido anulada. La aniquilación de las voluntades sería la consecuencia del desarrollo y la sofisticación de los órganos propagandísticos, alimentados a base de talonario, cuya eficacia sería proporcional a la inversión en el nombre propio ejercida por los grupos financieros interesados en su encumbramiento. Pero estos mecanismos, aunque puedan servir a ciertos fines y ser útiles en un determinado contexto, a la postre acaban desvelando su naturaleza artificiosa:

Se compra ahora a los lacayos de los trusts la expectativa de la inmortalidad. Vana ilusión. Como la memoria caprichosa y el completo olvido siempre han ido juntos, la disposición planificada sobre la fama y el recuerdo conduce irremisiblemente a la nada. Los célebres no se sienten del todo bien. Hacen de sí mismos artículos de mercado y se hacen a sí mismos extraños e incomprensibles, como imágenes de muertos vivientes. En el pretencioso cuidado de sus aureolas desperdician la energía eficaz, única que podría perdurar. […] La inhumana indiferencia y el desprecio que automáticamente cae sobre las derrumbadas grandezas de la industria cultural desvelan la verdad sobre su celebridad. De ese modo experimenta el intelectual la fragilidad de su secreta motivación, y contra ella no puede hacer otra cosa que subrayar esa evidencia. (Adorno, 2021: 105)

La incertidumbre acerca de la gloria y el olvido la experimentó también Julio Ramón Ribeyro cuando en sus Prosas apátridas escribió:

¿Qué cosa hay que poner en una obra para durar? Diríase que la gloria literaria es una lotería y la perduración artística un enigma […]. Entrar a una librería es pavoroso y paralizante para cualquier escritor, es como la antesala del olvido: en sus nichos de madera, ya los libros se aprestan a dormir su sueño definitivo, muchas veces antes de haber vivido. ¿Qué emperador chino fue el que destruyó el alfabeto y todas las huellas de la escritura? ¿No fue Eróstrato el que incendió la biblioteca de Alejandría? Quizás lo que pueda devolvernos el gusto por la lectura sería la destrucción de todo lo escrito y el hecho de partir inocente, alegremente de cero. (Ribeyro, 2019: 21-22)

A la primera pregunta de Ribeyro, ante la lotería y el enigma, Borges contestaría señalando justamente uno de los rasgos fundamentales de su propia obra, a saber, la armonización de miles de literaturas. Esto es lo que según él hace que un libro perdure en el recuerdo. En Textos cautivos declara lo siguiente: «Novalis, memorablemente, ha observado: “Nada más poético que las mutaciones y las mezclas heterogéneas”. Esa peculiar atracción de lo misceláneo es la de ciertos libros famosos» («Un museo de literatura oriental»; Borges, 2016: 1067). Y también, por su propia naturaleza, lo que sustenta una biblioteca. Apuntando hacia la misma idea, escribía una nota de editor al reanudar la publicación de una revista que llevaba por título, precisamente, La biblioteca: «La Biblioteca propende a ser todos los libros o, lo que es igual, a ser el pasado, todo el pasado, sin la depuración y la simplificación del olvido» («Intenciones»; Borges, 2019f: 34). Años antes ya había escrito en su relato «La Biblioteca de Babel» (inspirado en La biblioteca universal de Kurd Laswitz): «Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad» (Borges, 2019a: 141).

Si de algún modo quiso alcanzar la felicidad, sin duda fue a través de los libros, recorriendo y habitando bibliotecas. La vida misma de Borges consistió en el leal y fervoroso escrutinio de la historia de la literatura. Una tarea infinita que emprendió de niño, con la biblioteca de su padre, que fue el acontecimiento capital de su vida, según llegó a decir. Una tarea que no terminó hasta el día que se lo impidió no la ceguera, sino la muerte. Si la biblioteca propende a ser todos los libros, es esa propensión la que en su lento y paulatino desarrollo va diseñando el canon que el escritor planteó con sus autores de cabecera, invocados hasta la saciedad, y también con su lista inacabada de libros imprescindibles, a la que llamó Biblioteca personal. Toda biblioteca es en cierta forma un canon. Un canon personal, como lo es siempre, porque aunque esas dos palabras tengan juntas apariencia de oxímoron, un canon de diseño no será universal nunca. No hay más que ver el intento bizarro de Harold Bloom, que hubiera sido más honesto si en lugar de llamarse El canon occidental se hubiera titulado Mi canon personal. Lejos de tener pretensiones preceptivas, la biblioteca personal de Borges reconoce su estatuto fedatario, porque da fe de los escritores de los que su dueño ha sido testigo, y es al mismo tiempo la condición de posibilidad de su propia literatura. Forjar una biblioteca, o lo que es lo mismo, diseñar un canon personal, es también ir poniendo en cuestión los otros cánones, porque en el inevitable coste de oportunidad que opera en la elección de cada libro se dejan fuera todos los demás. Está claro que por muchos que se elijan jamás podrán elegirse todos. El canon, como la biblioteca, es inacabable. Esa es la suerte y la desgracia de todo lector.

Una gran figura que, como Borges, también cuestiona sutilmente el canon literario a través de su biblioteca personal es Nicolás Maquiavelo. En una carta que escribe al embajador florentino y benefactor suyo Francisco Vettori, como quien no quiere la cosa, afirma:

Abandonado el bosque, me voy a una fuente, y de ahí a un terreno donde tengo tendidas mis redes para pájaros. Llevo un libro conmigo, Dante o Petrarca o alguno de esos poetas menores, como Tibulo, Ovidio y otros: leo sus pasiones amorosas y sus amores, me acuerdo de los míos, y me deleito un buen rato en esos pensamientos. (Maquiavelo, 2015: 116)

Entre la banalidad de sus costumbres, encontramos de repente a Ovidio encogido y menguado en un bosque de pájaros y leñadores, como mirando desde el mundo de los mortales el Olimpo reinado por Dante y Petrarca. Maquiavelo está poniendo en entredicho la relevancia del poeta latino como quien comenta anodinamente el tiempo que hace, como quien habla de si hay muchas o pocas nubes. La absoluta ausencia de solemnidad para abordar el tema y lo escueto que es al respecto, sin necesidad de respaldar con razones lo que dice, lo convierten en el príncipe de la chulería y el descaro. Al contrario que Borges, Maquiavelo parece cuestionar el canon literario en este caso desde un afuera; no desde la red protectora de una oscura biblioteca, sino bajo el cielo azul, entre los árboles del bosque y la gente sencilla: «Me traslado después a la vera del camino de la hostería, hablo con los que pasan, les pido noticias de

sus pueblos, oigo diversas cosas y noto diversas fantasías de los hombres» (Maquiavelo, 2015: 118). Pero quizá ese afuera, sin llegar a ser del todo una posición ficticia, sí que tenga mucho de pose, tanto como lo es el adentro del escritor argentino, que incluso con su parte de verdad no puede dejar de ser la exageración que necesita Borges como personaje. Una pose que se desdibuja en Maquiavelo desde el momento en el que se adentra en la noche de sus libros y revela la importancia de habitar siempre entre los dos mundos, demostrando que en realidad hay solo uno:

Cuando llega la noche, regreso a casa y entro en mi escritorio, y en el umbral me quito la ropa cotidiana, llena de fango y de mugre, me visto paños reales y curiales, y apropiadamente revestido entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres donde, recibido por ellos amorosamente, me nutro de ese alimento que solo es el mío, y que yo nací para él: donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos por su humanidad me responden; y no siento por cuatro horas de tiempo molestia alguna, olvido todo afán, no temo a la pobreza, no me asusta la muerte: todo me transfiero a ellos. (Maquiavelo, 2015: 117)

En ese fragmento late la misma idea que Goethe pone en boca de Mefistófeles, el demonio al que en general hay que entender con suma precaución, y que afirma que gris es la teoría, y solo el árbol dorado de la vida es verde. Esa imagen es la que representa también un célebre pasaje que es ya un mantra o un tópico, pero que no por ello es menos potente (los tópicos son lugares comunes, y como tales no deberían despreciarse tan a la ligera, puesto que suelen serlo por una buena razón). La imagen es la de la lechuza de Minerva que Hegel invoca en el prólogo de la Filosofía del Derecho. La reflexión debe venir necesariamente después de haber tenido experiencia del mundo, después de haber vivido. Pero «¿Es que la vida no es un hecho más que cuando los libros hablan de ella?» (Spengler, 2011: 350), se pregunta Spengler, de cuya opinión Borges dice apropiarse, aunque la exagera más todavía al decir: «El mundo existe para llegar a un libro» («Del culto de los libros»; Borges, 2019c: 283). Es esta una visión teleológica que también cumple con la ordenación temporal experiencia-concepto. En el mismo texto, señala la propuesta inversa:

Francis Bacon declaró en su Advancement of Learning que Dios nos ofrecía dos libros, para que no incidiéramos en error: el primero, el volumen de las Escrituras, que revela Su voluntad; el segundo, el volumen de las criaturas, que revela Su poderío y que éste era la clave de aquel. (Borges, 2019c: 287)

No obstante, para Hegel el concepto persigue a la vida en la carrera siempre por detrás, sin poder alcanzarlo nunca, como Aquiles a la tortuga:

Como la razón no se satisface con la aproximación […] nada mejor se puede tener y que solo por eso necesita mantenerse en paz con la realidad; pero una paz más cálida con la realidad es aquella que el conocimiento asegura. Al decir, aún, una palabra acerca de la teoría de cómo debe ser el mundo, la filosofía, por lo demás, llega siempre demasiado tarde. Como pensar del mundo surge por primera vez en el tiempo, después que la realidad ha cumplido su proceso de formación y está realizada. Esto, que el concepto señala, la historia lo presenta, justamente, necesario; esto es, que primero aparece lo ideal frente a lo real en la madurez de la realidad, y después él crea a este mismo mundo, gestado en su sustancia, en forma de reino intelectual. Cuando la filosofía pinta el claroscuro, ya un aspecto de la vida ha envejecido y en la penumbra no se le puede rejuvenecer, sino solo reconocer: el búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo. (Hegel, 1968: 36-37)

Los acontecimientos del mundo no pueden darse al mismo tiempo que se comprenden. Primero hacer y después entender, decía Spinoza, tan querido por Borges. Si como apunta Hegel, el concepto va siempre por detrás de la experiencia, entonces cualquier esfuerzo por reflejar en una biblioteca los autores imprescindibles se quedará en un intento. La biblioteca y el canon, por mucho que se actualicen, estarán siempre desfasados. Claro que en esto no estarán de acuerdo aquellos que, como Harold Bloom, crean el dislate de que nada importante ha ocurrido en la literatura después de Shakespeare. No debe confundirse en ningún caso el desfase inevitable con la falta de compromiso con el presente. Para la composición de su biblioteca, de su canon, de su lista de autores imprescindibles, Borges pretende conferirse la autoridad que necesita a través de su personaje de sabio ciego. Un sabio que habita en soledad la gruta de las letras y la sabiduría, y que pertenece a un mundo mágico en el cual regenta una secreta biblioteca. En ella compilaría en tan solo unos cuantos títulos toda la tradición de la literatura universal. Esa cueva podría ser análoga a la del mago Montesinos, en la que se adentra don Quijote, y de la que sale con un conocimiento místico que no puede justificar. Es entre los estantes de su librería, en las historias caballerescas de sus novelas predilectas, donde don Quijote encuentra las coordenadas para orientarse en el mundo que le espera fuera de los muros de su biblioteca. Cuenta Borges: «Parece que los libros fueron lo más importante que le sucedió en toda su vida, ya que la decisión que toma Alonso Quijano de convertirse en don Quijote; bueno, sale de Amadís de Gaula, de Palmerín de Inglaterra, de las novelas de caballería que había leído» (Borges y Ferrari, 2005b: 302). La incongruencia entre lo que don Quijote lee en sus novelas de caballerías (desfasadas ya, propias de principios del siglo anterior) y lo que encuentra en la España de principios del siglo XVIII hacen de su esquema mental una cartografía distorsionada y descompuesta, que le conduce siempre hacia los porrazos y la desventura. Una cartografía tan inservible como la del relato corto de Borges «Del rigor en la ciencia», que acaba por desaparecer descuartizada en los desiertos.

El mejor mapa para Borges sería sin duda una minuciosa lista bibliográfica o un catálogo para orientarse entre los libros de su biblioteca, que para él no sería algo distinto al mundo. El Norte y el Sur significarían, sencillamente, A y Z, de manera respectiva. Una indicación como ahí no, un poco más al sur podría señalar un Stevenson, y un al norte de Stevenson podría indicar un Rimbaud, un Russel o un Rousseau. La evidente y problemática inexactitud de este método tendría, a pesar de sus deficiencias, una gran ventaja: condenaría al intérprete del mapa a vagar a la deriva como Ulises, en un laberíntico mar de tinta en el que en ningún caso encontraría rutas previamente marcadas, sino que le obligaría a desembarcar en infinitas islas de calipsos, polifemos y sirenas, sin recordar a veces que al partir buscaba la I de Ítaca, u olvidando incluso que tras esa I se escondía la P de Penélope. Orientarse en el mapa de su biblioteca conlleva asumir, como para Homero o Machado, que más que camino hay estelas en la mar. Porque encontrar Ítaca demasiado pronto supondría abandonar la biblioteca, abandonando por ende también el universo. Pero ¿acaso es esto posible? ¿Puede uno abandonar una biblioteca una vez que ha entrado en ella? ¿No es la biblioteca el laberinto borgeano por excelencia, del que una vez que se ha entrado ya no se puede salir? Atendamos al siguiente pasaje:

La bestia que parece un leopardo, con pies como de oso y boca como de león… Yo la he visto.

—¿Dónde la habéis visto? ¿En la biblioteca?

—¿Biblioteca? ¿Por qué? Hace años que no voy al scriptorium, y nunca he visto la biblioteca. Nadie va a la biblioteca. Conocí a los que subían a la biblioteca…

[…]

—¿La biblioteca es un laberinto?

—Hunc mundum tipice laberinthus denotat ille («Aquel laberinto denota típicamente a este mundo») —recitó absorto el anciano—.

Intranti largus, redeunti sed nimis artus («Para el que entra ancho, pero para el que sale demasiado estrecho»). La biblioteca es un gran laberinto, signo del laberinto que es el mundo. Cuando entras en ella no sabes si saldrás. (Eco, 1985: 212-213)

Si no fuera porque este fragmento pertenece a la novela El nombre de la rosa, podríamos pensar perfectamente que está sacado de alguno de los cuentos de Borges. Hasta aparece el mítico felino que acecha en toda su literatura. Y es que el mismo Umberto Eco reconoce abiertamente que Borges, junto con Joyce, son los dos autores contemporáneos que más aprecia y que más lo han influido (Eco, 1997):

Las bibliotecas […] fueron y siguen siendo una especie de cerebro universal donde podemos recuperar lo que hemos olvidado y lo que todavía no conocemos. Si me permiten la metáfora, una biblioteca es la mejor imitación posible de una mente divina, en la que todo el universo se ve y se comprende al mismo tiempo. Una persona capaz de almacenar en su mente la información proporcionada por una gran biblioteca emularía, en cierta forma, a la mente de Dios. Es decir, inventamos bibliotecas porque sabemos que carecemos de poderes divinos, pero hacemos todo lo posible por imitarlos. (Eco, 2003)

Eco y Borges eran hombres a una biblioteca pegados, así que el Dios y el paraíso que podían imaginar tenían naturalmente forma de biblioteca. Advierte J. J. Saer que, cuando Eco se inspira en Borges para el bibliotecario de El nombre de la rosa, no lo hace solo como un homenaje o un recurso intertextual, sino que además constituye una tentativa de filiación (Saer, 2014: 14). No se puede decir más que de forma retórica que estos dos hombres fuesen en sí mismos bibliotecas, pero no es descabellado pensar (sobre todo en el caso de Borges) que realmente quisieran acabar siendo una, y por eso la divinidad que podían imaginar era una proyección de esa forma deseada. La divinización borgeana de la biblioteca encaja a la perfección bajo la visión de Jenófanes:

Mas los mortales se creen que los dioses / nacen y que tienen su propia voz, porte y vestimenta. […] Si las vacas, caballos y leones pudieran tener manos, / pintar con esas manos y realizar obras de arte, como los hombres / los caballos, semejantes a caballos, y las vacas a vacas / las figuras de sus dioses pintarían; y sus cuerpos los harían / a semejanza precisa del porte que tienen ellos mismos. (Bernabé, 2019: 150-152)

Pero resulta que «Uno solo es dios, entre hombres y dioses el más grande, / ni en cuerpo parecido a los mortales, ni en entendimiento» (Bernabé, 2019: 154). Por lo que, si Dios no se parece a nosotros, entonces nosotros tendremos que intentar parecernos a él, algo que en este caso pasa por recorrer los anaqueles y no dejar que se empolven los infinitos tomos que, con algo de suerte, voluntad y talento, podrán irnos recompensando con algunas dosis de verdad y placer. Así, dice Jenófanes: «Desde el principio los dioses a los mortales no se lo enseñaron todo, / sino que, con el tiempo, ellos en su búsqueda van encontrando algo mejor» (Bernabé, 2019: 160). El Dios-Biblioteca de Borges, como el del filósofo presocrático, «Todo él ve, todo él entiende, todo él oye» (Bernabé, 2019: 156). Y, además, «siempre en el mismo sitio permanece, sin moverse en absoluto, / y no le es adecuado cambiar de un sitio a otro» (Bernabé, 2019: 157). La propia naturaleza de la biblioteca ofrece una fuerte resistencia ante los cambios. Solo pensar en lo que supone hacer una mudanza, cuando en una casa se alberga un considerable número de libros, es razón suficiente como para descartar rápidamente esa idea. La biblioteca es, por lo tanto, un elemento de una firmeza aplastante, que pone freno a la aceleración vertiginosa de nuestro mundo. Una buena biblioteca puede funcionar como unas raíces fuertes y profundas, que cada vez son menos frecuentes en un presente en el que pocas cosas perduran.

Si el paraíso fuera una magnífica biblioteca, el infierno tendría que ser una biblioteca insoportable. No hay peor castigo que convertir aquello que amamos en algo odioso y atroz. Por eso, Umberto Eco se pregunta cómo debe ser una biblioteca ideal. Esta cuestión viene preocupando a los estudiosos desde hace mucho tiempo. Bartolomé Pou, el jesuita y helenista mallorquín que escribió la primera historia de la filosofía en español, compuso en el siglo XVIII Plan de una biblioteca selecta, donde hablaba de la suya propia, que satisfacía ante todo sus gustos personales. Curiosamente, para algunos esa selección puede contener autores que no hayan legado ni un solo libro. Este es el caso de La biblioteca ideal de José María Bellido Morillas, una sección de su canal de YouTube en la que incluye nombres como el de John Lindsay (1791-1879), de quien no se conoce ni una sola obra, pero al que incorpora en el catálogo por la influencia que ejerció sobre importantes escritores que vinieron después. Así ocurre también con Sócrates o Pitágoras. En cuanto a las características de una biblioteca que se acercase a la perfección, Umberto Eco desarrolla en veintiún puntos aquellas que no debe tener.

Se trata de un modelo tan ficticio como el de la biblioteca poligonal (del relato La Biblioteca de Babel) […]. Una mala biblioteca debe ser ante todo una inmensa pesadilla, debe ser totalmente opresiva y, en este sentido, la descripción de Borges es suficiente. (Eco, 1981)

Así que, según Eco, esa antibiblioteca tendría los catálogos divididos al máximo, la clasificación de los temas no tendría ninguna indicación, las siglas serían muy numerosas y muy difíciles de transcribir, el tiempo de solicitud sería eterno, no podría prestarse más de un libro a la vez, la lectura y la consulta serían dos cosas distintas con el objetivo de causar estrabismo, no habría fotocopiadoras, el bibliotecario vería al lector como un enemigo por ser un potencial ladrón, el personal sufriría severas limitaciones físicas, el punto de información sería ilocalizable, se desalentaría el préstamo, tampoco habría préstamo interbibliotecario, los robos serían fáciles y frecuentes, los horarios de apertura coincidirían con los de la jornada laboral, no se podría conseguir comida ni bebida, sería imposible encontrar el mismo libro al día siguiente, la información sobre quién tiene un determinado libro estaría vedada y sería deseable que no hubiera excusados. Idealmente, añade, el usuario no debería poder entrar a una biblioteca. La entrada de ese edificio delirante sería entonces una representación de la parábola Ante la ley de Kafka. Impediría en todo caso lo que para Eco y para cualquier lector debería ser una buena biblioteca, esto es, una aventura. Una ruta en la que nos fuéramos encontrando con obras que desconocíamos por completo, pero que de repente se convierten en algo central en nuestras vidas. En ese trayecto es en el que se produce, según Eco, una inversión y una recomposición de todos los elementos (átomos) que conforman las obras literarias, en un proceso que tiende al infinito. En él, un libro puede decirnos algo sobre otro, pero además puede penetrar y reconfigurar otros libros. Esa es la idea que hallamos en «La Biblioteca de Babel», y por eso Eco afirma que Borges no solo trabaja con la intertextualidad, sino que además anticipa la hipertextualidad, desde la cual pueden conjugarse distintas ideas para imaginar todo lo que fue, lo que es, lo que será, lo que podría ser o lo que podría haber sido. «Debe ser posible verlo todo al mismo tiempo y, entonces, cambiar las reglas combinatorias para ver algo más, donde cada nueva visión proporcione un Emporio Universal» (Eco, 1997 [traducción propia]). Y esa es la verdadera tarea del lector, que es para Eco el protagonista y el auténtico héroe del relato, y no la biblioteca por sí misma. La apertura hacia una visión múltiple y simultánea es la idea que también encontramos en «El Aleph». La labor del escritor (y la del lector), según Borges, «modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro. En esta correlación nada importa la identidad o la pluralidad de los hombres» (Borges, 2019c: 282).

—————————————

Autor: Miguel Antón Moreno. Título: La memoria de Borges. Editorial: Punto de Vista. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: