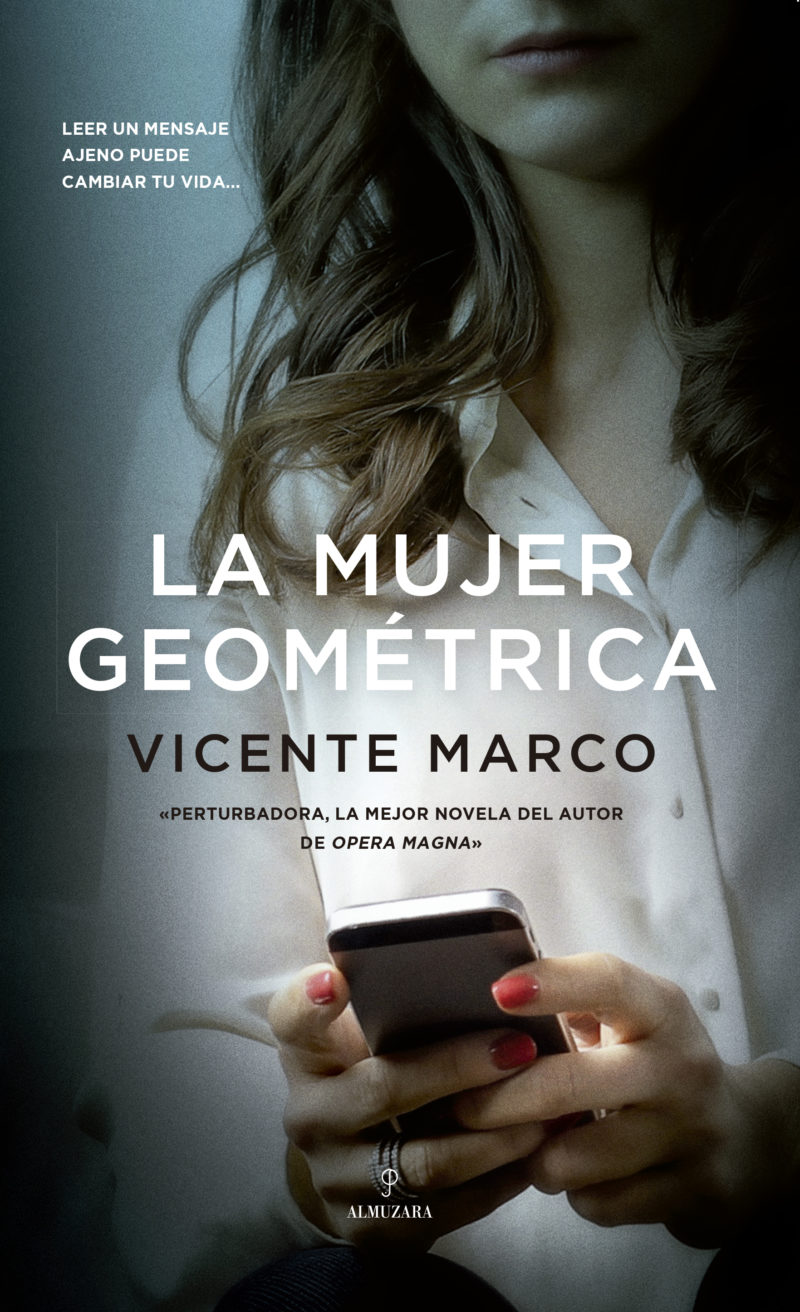

En La mujer geométrica (Almuzara), de Vicente Marco, leer un mensaje ajeno puede cambiar la vida… Sara, una mujer de mediana edad, descubre en el móvil de su hijo un mensaje que la aturde. De su lectura se desprende que Mario, de tan solo diecisiete años, mantiene una relación con una mujer mucho mayor que él. Ese descubrimiento hace que Sara, contra la opinión de Humberto, su marido, intente contactar con esa desconocida para disuadirla de continuar con Mario.

El autor es, además de novelista, cuentista, dramaturgo y profesor de talleres de escritura creativa. Como dramaturgo, Vicente Marco obtuvo el Premio Nacional de Teatro Castellón a Escena 2013, el Fray Luis de León de Teatro 2014 y el Ciudad de Requena de Teatro 2017.

Zenda publica el comienzo de esta novela.

CAPÍTULO I

En aquel tiempo que hoy parece tan lejano, podíamos considerarnos una familia feliz. Humberto y yo, nuestro querido Mario. Vivíamos en una casa propia, céntrica, grande. La habíamos pagado ya, teníamos coche, dos viviendas alquiladas y eso que llaman un colchón financiero donde reposar sin miedo ante las turbulencias económicas que se avecinaban.

Pero nuestro sólido mundo de bienestar comenzó a resquebrajarse una tarde cualquiera por culpa de dos bips en el móvil de mi hijo y unas palabras en la pantalla:

«No me importa tu edad, en serio. Follas mejor que muchos hombres con treinta años más. Hemos empezado algo grande».

El mensaje fue adquiriendo volumen poco a poco, como uno de esos tumores de potencial malignidad. En mis ensoñaciones de mañanas dominicales había imaginado de mil maneras diferentes el momento en que me presentaría a su chica. Le había creado un arquetipo de novia. Imposible describirlo sin caer en el tópico: Guapacongustoparavestirtrabajadoraydeunafamiliacomonosotros. Y rubia a ser posible. Nada que ver con la que vislumbré al instante: una hija de puta que se niega a envejecer ungida de potingues y maquillaje, embellecida con bronceado, bótox, abundantes rellenos de silicona, exhibiendo llamativas minifaldas y blusas escotadas hasta el ombligo.

Tras el mensaje, llegaron los gritos, los portazos. El incesante «¿¡me has mirado el móvil!?, ¿¡mamá, el móvil también!?, ¿¡también el móvil!?», flotando en el salón. Mis respuestas titubeantes: «Sonó…», «estaba ahí encima…», «lo hice por bien…», «habías ido a ducharte…». Y su rostro crispado cuando sale de la habitación, ya con la chaqueta puesta, y yo lo persigo por la casa: «No voy a dejar de insistir por mucho que te duela porque soy tu madre. Una voladura pasajera puede arruinarte la vida si la tomas demasiado en serio. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo está tan convencida de que habéis empezado algo grande…?».

Humberto llegó casi a las diez. Le conté. La discusión con Mario. El mensaje de teléfono. Las palabras que me habían quedado grabadas en la memoria. «Follas». «Edad». «Amor». «Construyendo»…

Se quitó las gafas y se pinzó la nariz con los dedos, algo que hacía muchas veces. Un gesto de impotencia.

—¿No piensas decir nada?

—Tiene diecisiete años. No podemos andar siempre tras él como si aún fuera un niño.

—Ya. ¿Y qué… qué hacemos entonces? Es una mujer mayor, muy mayor, con la que ha empezado algo grande. ¿Lo imaginas? Llevo toda la tarde… No he ido a zumba. No he hecho nada. Puede que sea una de esas solteronas que va con unos y con otros, o que esté divorciada. Incluso puede que sea puta, o que su marido le pegue y Mario tenga…

Humberto alzó las palmas de las manos.

—Sara… Hay que tratar esto con cuidado.

Yo conocía muy bien qué significaba «tratar esto con cuidado»: esperar a que el tiempo lo resolviera, no actuar, quedarnos quietos. Eso significaba. Pensé: «Tenemos que hacer algo», pero no lo dije porque se notaba que Humberto tenía ganas de tumbarse en el sofá, alejarse del problema. Aunque aquel no fuera un problema pueril ni transitorio por mucho que él lo deseara. Se trataba de uno de esos momentos cruciales en los que una decisión errónea destruye las vidas para siempre. Lo supe con certeza entonces. Estábamos a punto de perder a Mario. La voz me lo susurraba en el oído. Una y otra vez: «Lo estás perdiendo. Tanto tiempo criándolo y ahora, así, de un soplo, lo estás perdiendo… Perdiendo. Perdiendo».

«Perdiendo…».

Cuántas veces me he acordado después de mi amiga Claudia cuando decía que las desgracias nunca llegan de repente, que son las personas quienes las llaman, poco a poco, con sus injustificados temores diarios.

A la mañana siguiente, después de que se marchara al instituto, aproveché para aventurarme entre sus cosas. Me provocó cierta atracción. Algo parecido a las experiencias que compartíamos Humberto y yo algunas deliciosas tardes de domingo cuando el aburrimiento nos caía encima y ya habíamos paseado, leído, quedado con amigos, o nos habíamos hartado de la televisión. Entonces él planteaba el inicio de una historia en la que siempre había alguien a quien matar por culpa de una infidelidad, un robo, un secuestro… y yo me encargaba de diseñar el crimen perfecto que él iba desmontando después con suficiencia.

El cuarto de Mario semejaba la réplica del caos en diez metros cuadrados. Camisetas, ropa interior, revistas, chaquetas, libros, pulseras, pañuelos, folios, apuntes… amontonados en un revoltijo como si un ciclón hubiera entrado en un mercadillo. Había fotos también. Fotos con amigos. Fotos antiguas de cuando era más pequeño… Y el ordenador, por supuesto. Me tembló el dedo cuando pulsé el botón del encendido y el aparato se despertó con un lamento grave. En la pantalla apareció un fondo con dos perros negros. Grandes. Desconocía la raza. Tampoco sé mucho de perros. No sé mucho de nada. Dos perros grandes con poco pelo y aspecto asesino. Ambos encima de una cama deshecha. A uno de ellos le caía la baba hasta la sábana.

Imaginé el olor de aquella habitación. ¿La habitación de ella? Nunca he soportado el hedor de los perros, de la piel o el pelo de los perros, ni siquiera el de esas galletas largas que venden en las tiendas de animales. Verlos encima de la cama, con las patazas y la baba cayendo, me resultó una imagen inmunda.

Superpuestos a los perros negros, había al menos una veintena de iconos. Programas y carpetas. Y el símbolo del correo. «Por suerte, los jóvenes actuales dejan rastro», me dije. Encontré varios mensajes en la papelera. Pero solo uno que me interesó. Datado casi tres semanas atrás:

De: Nat

A: Mario. Asunto: nuestro universo.

Cariño, te paso dos artículos. Son muy buenos. Hablan de la magnificencia del universo y de la insignificancia del ser humano. De que solo somos partículas, solo eso, partículas, por muy particulares que nos creamos.

Un beso, peque.

Me provocó cierta repulsión imaginar a aquella Natacha, Natividad, Natalia o lo que fuera rodeada de perros, sufriendo martirizantes ejercicios gimnásticos y utilizando diminutivos para disimular la edad.

En el antepié del escueto correo apareció una información añadida. Así fue cómo conocí la existencia de una asociación llamada Brun Co.

CAPÍTULO II

La Brun Co. se encontraba en la sexta planta de un edificio de los años setenta, no muy lejos del centro histórico. La puerta permanecía entreabierta, llamé con los nudillos y entré a una pequeña sala de recepción con una silla y una mesa. No había nadie. Al lado de una escultura del David de Miguel Ángel, barbudo y superdotado, un cuadro muy grande presidía la pared frontal. Se trataba de una mujer formada por cubos y cuadrados, caminando sobre una infinita cuerda floja extendida en el espacio.

—¡Salgo! —gritaron desde el interior.

Se me aceleró el pulso y fingí mirar el cuadro porque me sentía ridícula, esperando de pie, con las manos entrelazadas y la vista fija en la puerta del pasillo.

Debajo del cuadro, un cartel rectangular indicaba: La mujer geométrica. En conjunto me provocaba una familiar sensación de vacío. No tanto de haberlo visto con anterioridad sino de haberlo soñado.

—¿Le gusta? —preguntó una voz a mis espaldas.

Al girarme, encontré a un hombre de unos cuarenta años que olía a jabón. Se había colocado demasiado cerca y me sentí incómoda. Poseía un poso de tristeza en el modo de mirar, aunque sonreía muy bien.

—Lo pinté durante una década en la que solo fui capaz de crear ese tipo de cuadros. Cuadros de geometría, los llamo. De ese mundo que nunca abandona las formas. —Se separó un poco y preguntó—: ¿Le gusta la pintura?

—Sí. Pero… solo soy…, soy una aficionada. Una mala aficionada.

—————————————

Autor: Vicente Marco. Título: La mujer geométrica. Editorial: Almuzara. Venta: Amazon y Casa del Libro

-

Hacer un Franky

/abril 06, 2025/Lo que llevaba observando en estos meses es que había coches con una pieza de la carrocería de diferente color al resto. Una única pieza. Como cuando recibes un golpe y el chapista la cambia y pinta sin tener en cuenta el color original del vehículo. Al preguntarle a un amigo que se dedica a eso, él me ha dicho que no es lo habitual, que una vez se restaura la chapa dañada, se pinta con el número de color exacto del resto. No hay lugar a error. Entonces me lo ha contado, en petit comité. «Hay una moda ahora…

-

31 motivos para un monumento a los Tercios (y II)

/abril 06, 2025/Comenzamos o, mejor dicho, continuamos. Y además lo hacemos postergando los pretextos que implican al arte para el final. Pudiera parecer un fallo de raccord —que se diría en el cine—, pero nada más lejos. Lo entenderéis. Fundamento número dieciséis: los Tercios son parte inherente de nuestra historia. Y si nuestra historia es global, su monumento también lo es. Levantar un conjunto escultórico que les rinda tributo es integrar en él al conjunto de la Hispanidad. El diecisiete: un monumento como el planteado no sólo se refiere al sacrificio de aquellos hombres, sino al espíritu que hoy han recogido, con…

-

Tonino Carotone: “Defiendo cosas que están cada vez menos de moda, como el honor”

/abril 06, 2025/Antonio de la Cuesta (Burgos, 1970), o sea, Tonino Carotone, comparte apellido con el impresor de Cervantes y, según su abuelo, su familia poseía un manuscrito original del Quijote, que se acabó quemando. “Es un misterio que me da miedo”, cuenta a Zenda. El Toñín se crió en Barañáin (Navarra), conoció la trena por insumiso, lideró el grupo Kojón Prieto y los Huajolotes –“El mariachi más punk del mundo”– y, tras la disolución de la banda, este rey del vodevil amante de la música italiana y admirador del vocalista Renato Carosone, se inventó un personaje.

-

Una historia

/abril 06, 2025/Nunca logré leer los originales de Flavio Josefo, me aburro, me disperso. Pero estas tres novelas de Feuchtwanger —ni siquiera me resulta fácil escribirlo— las he leído varias veces. Es un autor no del todo reconocido en el mundo hispanoparlante; y cuyos textos merecerían continuas reediciones. En la trilogía de Josefo se aborda el tema apasionante de quién narra la historia. No es una declamación, muchísimo menos un ensayo: se debate dentro de una ficción basada en datos históricos irrefutables. Feuchtwanger construye con Josefo una categoría de intelectual judío inusual, no obstante algunas de sus aristas son perfectamente reconocibles en…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: