El 26 de octubre de 1969 enganchó un extremo de una manguera de jardín al tubo de escape de su coche. Luego introdujo el otro por la ventanilla delantera y se acomodó con resignación trágica en el asiento del conductor. Llevaba desaparecido varios meses, vagando sin rumbo por carreteras secundarias y pernoctando en moteles baratos en los que se registraba con nombres falsos. Abandonaba al amanecer las habitaciones y se cuidaba mucho de borrar hasta la menor huella de su presencia. El último trayecto de aquella huida desde ninguna parte hacia ningún lugar le llevó hasta un descampado de Biloxi, en el estado de Misisipi. Tenía 31 años y le asediaba la sensación de que todo en él era naufragio. Quizá cruzaron por su mente en los últimos momentos, mientras los vapores letales inundaban sus pulmones, aquellas palabras de Jonathan Swift que terminarían asociadas por siempre a su escueta biografía: «Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él.»

No tenía forma de saberlo, pero al tomar la decisión de suicidarse John Kennedy Toole estaba inaugurando su propio mito. La historia de su paso por el mundo no se conoció hasta que, once años después, el escritor Walker Percy contó que, cuando en 1976 trabajó dando clases en Loyola, comenzó a recibir llamadas telefónicas de una mujer desconocida. «Lo que me proponía esta señora era absurdo. No se trataba de que ella hubiera escrito un par de capítulos de una novela y quisiera asistir a mis clases. Quería que yo leyera una novela que había escrito su hijo (ya muerto) a principios de la década de 1960. “¿Y por qué iba a querer yo hacer tal cosa?”, le pregunté. “Porque es una gran novela”, me contestó ella.» Cuando la peculiar madre coraje, que respondía al nombre de Thelma Toole, se presentó al fin en su despacho, Percy venció sus propios prejuicios y le hincó el ojo al manuscrito con la esperanza de que bastaran uno o dos párrafos para constatar que aquello era tan malo que no merecía la pena dedicarle demasiado tiempo. Ocurrió exactamente lo contrario. Inició la lectura de la novela «con la lúgubre sensación de que no era tan mala como para dejarla». La continuó reconociendo «un prurito de interés» y «una emoción creciente». Cuando llevaba ya varias decenas de páginas, no pudo reprimir una inesperada incredulidad: «No era posible que fuera tan buena».

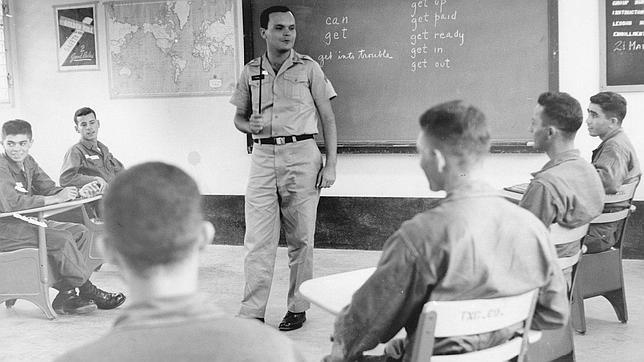

John Kennedy Toole, durante su paso por el ejército, en la época en que escribió La conjura de los necios.

El tiempo dio la razón al criterio de aquella madre empecinada en acreditar póstumamente el talento de su hijo. John Kennedy Toole había escrito La conjura de los necios tras graduarse con honores en la Universidad de Tulane y trabajar durante un corto periodo en una tienda de ropa masculina. Intentó que le publicara la novela la editorial Simon & Schuster, pero sus responsables alegaron que no estaban dispuestos a dar a imprenta un libro que «no trataba realmente de nada». Cabe sospechar, con la perspectiva que otorga el tiempo, que lo que en realidad ocurría era que el libro trataba de demasiadas cosas, y ninguna era muy halagadora para quienes no tuvieran la intención de reconocer y criticar sus propios vicios. Aquel rechazo supuso un duro golpe para el aspirante a escritor, cuyo carácter tampoco era muy propenso a fortalezas. Su infancia había transcurrido bajo la sombra excesivamente protectora de su madre, que ni siquiera le dejaba jugar con otros niños, y pocas diversiones le fueron permitidas al margen del estudio, al que se dedicó con tanto ahínco que sus profesores le recordarían siempre como un alumno modélico. No es raro que, con ese bagaje, sus pasos se encaminasen hacia la docencia. Después de terminar un graduado superior en lengua inglesa en la Universidad de Columbia, trabajó un año como profesor asistente de ese idioma en la Universidad del Suroeste de Luisiana y más tarde, cuando le tocó incorporarse al ejército, también se ocupó de iniciar en los rudimentos del inglés a los reclutas hispanohablantes destinados en Fort Buchanan. Una vez cumplimentadas sus obligaciones con la patria, volvió a Nueva Orleáns, se instaló de nuevo con sus padres y se puso a dar clases en el Dominican College. Dicen que por aquella época empezó a frecuentar el Barrio Francés y a trabar relación con ciertos músicos que deambulaban sin un rumbo demasiado fijo por sus calles. Es seguro que en aquel tiempo ya tenía cerrado el manuscrito de la novela que había empezado a redactar durante su periodo en el ejército. La misma cuyo fracaso inicial le abocó a descuidar sus empleos y precipitarse en una espiral de alcoholismo que le acabó conduciendo a la autodestrucción.

No obstante, basta con leer La conjura de los necios para cerciorarse de que John Kennedy Toole ya se había desencantado con el mundo mucho antes de que éste diera la espalda a su talento. La trama del libro, enhebrada mediante la sucesión de anécdotas hilarantes que oscilan entre lo descarnado y lo surrealista, esconde una crítica acerba y sagaz a la sociedad contemporánea. Tanto su atrabiliario protagonista —ese Ignatius J. Reilly que se autoerige en una especie de Quijote embebido de los valores medievales que deplora la misma sociedad capitalista a la que, por exigencias del guión, debe servir— como el memorable Burma Jones —un Sancho afroamericano al que los delirios de Reilly fascinan y abochornan a la par—, como la distante Myrna Minkoff —una suerte de Dulcinea que se manifiesta por correspondencia—, constituyen teselas aisladas en el mosaico de una Nueva Orleáns intrincada y babilónica, resumen y espejo de un mundo diseñado para manejarse conforme a lo estipulado y en el que no hay lugar para las disidencias. Varios críticos han apuntado que la figura de Reilly encubre un trasunto autoparódico del propio Kennedy Toole, cuya biografía guarda semejanzas inequívocas con su personaje: también él pasó largo tiempo viviendo junto a su madre y también él garabateaba líneas en un cuaderno con la esperanza de escribir algún día la obra maestra que finalmente consiguió sacarse de la manga, por más que muriera lejos de los focos y ayuno de cualquier aplauso.

Retrato de Ignatius J. Reilly realizado por Ed Lindlof para la cubierta de la edición original de la novela.

Tras los desvelos de Walker Percy, La conjura de los necios (A Confederacy of Dunces, en su título original) vio al fin la luz en 1980 en la Louisiana State University Press. Habían pasado dieciocho años desde su escritura y su autor llevaba ya once descansando bajo tierra. El libro ganó el Pulitzer al año siguiente y no ha dejado de reeditarse desde entonces. Al bueno de Ignatius le han levantado una estatua en Nueva Orleáns, ante el bloque 819 de Canal Street, y de vez en cuando se celebran aquí y allá convenciones en las que se reúnen entusiastas lectores de sus andanzas. No se equivocó la señora Toole. El éxito fue tan mayúsculo que en 1989 llegaba a las librerías La Biblia de neón, una novela que Kennedy Toole había escrito con dieciséis años y nunca quiso publicar. Quizá lo habría impedido si hubiese estado vivo para verlo, pero eso no lo sabremos nunca. Él se mudó al otro barrio en aquel anochecer de 1969, desde un descampado de Biloxi, convencido de que su vida no había servido para nada. Dicen que dejó una nota en la que daba cuenta de sus razones, pero la inefable Thelma Toole la destruyó y nadie se fía mucho de las explicaciones que dio sobre su contenido. Resumiendo, su hijo se había conjurado contra la necedad general y tuvo que pagar el precio. Cabe lamentar, a la vista de la genialidad de su novela, que John Kennedy Toole pasara sus últimos días sintiéndose no como el gran escritor que fue, sino como un perfecto incomprendido. Algo similar le sucedía al gran Ignatius J. Reilly cuando consignaba aquella famosa sentencia suya: «Sólo me relaciono con mis iguales, pero como no tengo iguales no me relaciono con nadie.»

-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona

/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…

-

Una normativa veterinaria criminal

/abril 17, 2025/El nombre del ministro lo he anotado para que no se me olvide: se llama Luis Planas y es titular de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo tengo por si un día debo ir a agradecerle, a mi manera, que mis perros Sherlock y Rumba mueran antes de tiempo.

-

Narrativas Sherezade de Rebecca West

/abril 17, 2025/En la segunda parte de Cordero negro y halcón gris (1941; Reino de Redonda, 2024; Traducción de Luis Murillo Fort), un viaje de (auto) descubrimiento a través de la desaparecida Yugoslavia se convierte en una búsqueda mágica de la alteridad, plena de personajes memorables e ideas reflexivas contra el racismo, la codicia o la explotación: “[El ciego comenzó a cantar] un himno de adoración que no trataba de obtener la salvación mediante el hecho de adorar (…), se regocijaba porque la muerte había sido burlada y el destruido vivía. Una vez más, el sol parecía formar parte de un resplandor…

-

Te elige: El imposible libro que Miranda July no sabía que estaba escribiendo

/abril 17, 2025/En una estructura anular, el punto de partida es el bloqueo creativo que le impide a Miranda July terminar el guion de lo que posteriormente fue su segunda película, El futuro (2011), cuyo rodaje cierra de manera imprevista el texto. La metacreatividad se erige en el marco narrativo de la obra, debido a que el proceso del making of de esa película hilvana una estructura oscilante entre el documental y la autometaficción, incluyendo un encuentro con el actor Don Johnson. Atrapada entre la rutina y el estancamiento creativo, se adentra, casi por casualidad, en la lectura de los anuncios del…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: