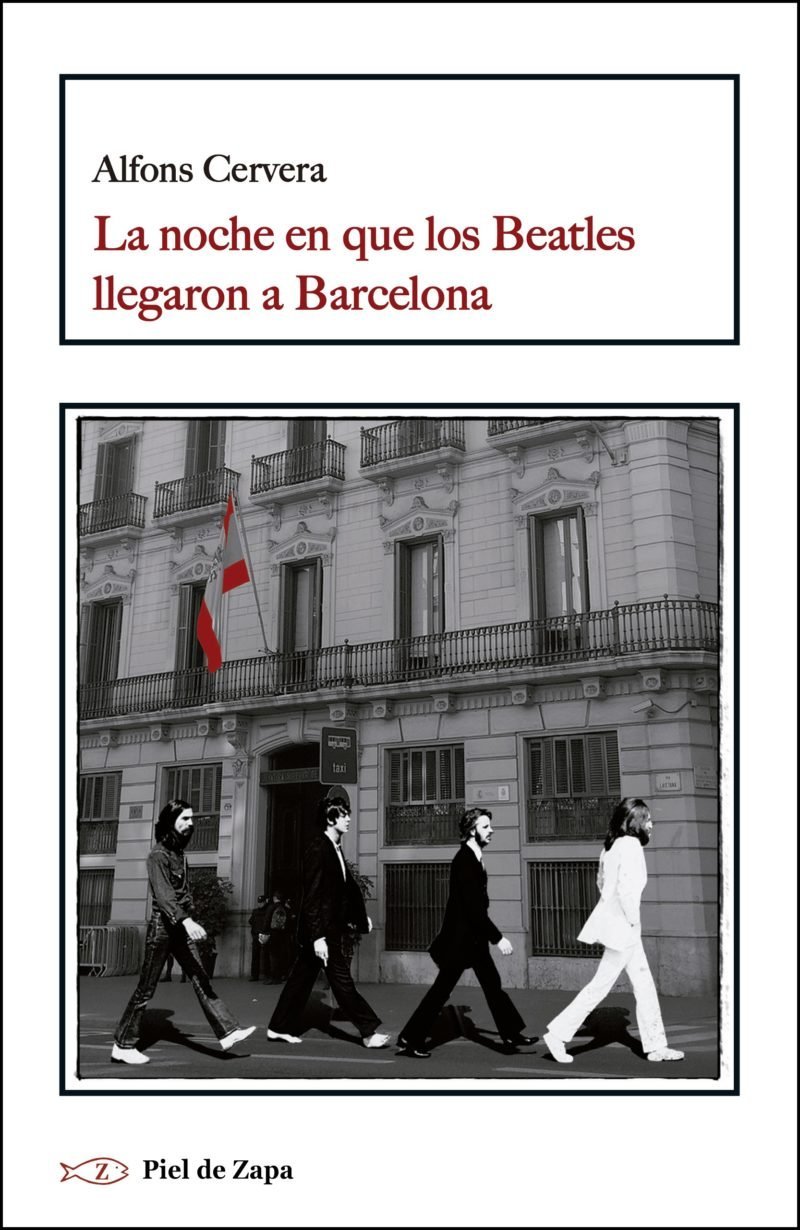

Ofrecemos un adelanto de La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, la última novela de Alfons Cervera, que publica la editorial Piel de Zapa. Un libro que el escritor valenciano presenta con estas palabras: “El 3 de julio de 1965 los Beatles actuaron en la Plaza Monumental de Barcelona. Lo que cuentan estas páginas es tal vez lo que sucedió aquella noche mientras sonaban las doce canciones del concierto. O a lo mejor no. Al fin y al cabo, lo que sigue a partir de aquí es sólo una novela. Y ya se sabe que las novelas se deben únicamente a la imaginación de quien las escribe. ¿O no?”.

El 3 de julio de 1965 los Beatles actuaron en la Plaza Monumental de Barcelona. Lo que cuentan estas páginas es tal vez lo que sucedió aquella noche mientras sonaban las doce canciones del concierto. O a lo mejor no. Al fin y al cabo, lo que sigue a partir de aquí es sólo una novela. Y ya se sabe que las novelas se deben únicamente a la imaginación de quien las escribe. ¿O no?

Twist&Shout

El pájaro come de tu mano. Silba con la voz del pájaro la canción que sale del suelo húmedo, no sabes si refregado con jabón porque los ojos se cierran cuando alguien –no puedes saber quién– te golpea justo detrás de las orejas. Un golpe seco, sin otro ruido que no sea el que se parece al rebote de una pelota de cuero en el frontón que ya no existe en Los Yesares. Todo se derrumba con el tiempo. La pista de baile con la música de acordeón en los veranos. El trueno de risas torcidas cuando el agua mojaba la tela transparente en las losas del lavadero, unas losas que ya no son nada, tal vez menos que nada, apenas una mancha de aceite en la entrepierna que se mea de miedo llena de temblores. Las palmas de las manos tantos años después –y ahora como losas distintas a las de entonces– pulsando el nervio huesudo que despunta cerca de la nuca. Chas. Chas. Chas. Tres golpes seguidos. Y enfrente el rostro líquido, como reflejado en un espejo deforme, de alguien que se ríe a carcajadas, que te pregunta lo que no sabes y aunque lo supieras no ibas a contestar porque la derrota nunca nos salva de nada, y aún menos de la humillación a que tantas veces conduce la innoble condición de los vencidos. Por eso recuerdas que antes de que se te llevaran dabas de comer al pájaro el alpiste de tu mano. Y le cantabas como si el pájaro fuera la chica del último verano en la Terraza Tropical, cuando el acordeón era un ruido sin eco en medio del olvido y Los Taburos acababan de llegar al pueblo con sus canciones extranjeras. El tiempo nunca es el mismo. Nada se repite. A veces es como una fotografía en un marco de madera lleno de cicatrices, o como la arena sólidamente cuarteada de un desierto. Piensas en las películas de guerra, en las de Drácula, en las del Gordo y el Flaco. Los años de la infancia en que veíamos esas películas en el Cine Musical. Las historias que el abuelo nos contaba antes de dormirnos y de que la noche se volcara como una sombra fantasma sobre las piteras en la senda que lleva a la Peña María. ¿Y si en vez de contestarles a lo que te preguntan –piensas, sólo para ti, y para tu soledad y para tu miedo– les contaras que el pájaro duerme en su jaula con las alas plegadas de los ángeles muertos? Las palmas entonces se volverían garras, presionarían con avidez de locos los bultos huesudos de detrás de las orejas, te dejarían sordo como se queda sordo el río cuando encara las revueltas de la Zapatería en las cercanas huertas de la ermita. Miras el Pico del Águila y lo sientes ahí mismo, en las altas horas de la tarde, casi ya de noche en los aeropuertos y en los hoteles de las ciudades invisibles. Dejarte caer desde lo alto para no sentir el dolor, para no ver de frente, sólo de refilón, el rostro de la fiera. Háblales de las fieras, de las otras, de las del monte cuando íbamos con el abuelo a sembrar el trigo por las trochas escarpadas de los Llanos. Si sabrás tú de fieras para contarles su vida por encima o por debajo de los golpes, de la sordera, de la oscura superficie que poco a poco va dejando de existir delante de los ojos. Aún no se encienden las luces de la calle. El verano alarga los días y pone cerco a la duración temblorosa de las noches. Los focos sí que se encienden en otros sitios, como cristales de buzo en las profundidades marinas llenas de peces monstruosos. La cabeza –sin la protección acerada de los buzos– en la bañera llena de excrementos. Alguien ha limpiado el líquido caído de tu entrepierna y ha escurrido el trapo en el agua negra de la bañera. Y ahí tu cabeza, como antes las palmas de las manos que te aturdían con sus apreturas. Dónde estás, adónde te llevaron si hace un rato aún pensabas acudir al concierto en el coche de tu amigo Miguel y ya estarás a punto de perderte la primera canción, los gritos de las gradas, hasta las lágrimas que no son como el agua sucia que te ahoga con tu propia orina. El pájaro sigue comiendo el alpiste que cayó de tu mano al fondo de la jaula. Canta como si no se te hubieran llevado a ninguna parte y siguieras ahí, lejos de las abruptas carcajadas de la fiera. El agua que te ahoga. Moléculas de mierda volando por encima como mariposas muertas. El tiempo no es siempre el mismo. Nunca se repite. La memoria lo ata, lo reecicla, lo vuelve del revés. Como la cara herida por los golpes en las profundidades marinas de la noche, cuando apenas el día despuntaba.

Estabas tan contento. Era como si te acompañara en los compases el ruido de la amasadora. Aquellas noches en que te salían de la garganta los aullidos de Eric Burdon cuando hacías pedazos “House of the rising sun”. La canción de tu vida. De mi vida. No sé si por tu culpa. Padre se te quedaba mirando, como si estuvieras loco. A él le gustaba la poesía. Y escuchar todas las noches Radio Zaragoza. Tantos años después, no sé por qué siempre escuchábamos Radio Zaragoza. Tampoco he conseguido entender cómo llegaban las ondas a Los Yesares desde tan lejos. Entonces todo estaba lejos. Los mapas de la escuela señalaban distancias imposibles. Aquellos mapas en que el maestro sordo indicaba con una fina rama de olivo lo fácil que lo tenías para viajar desde Valencia a París y volver el mismo día. La vara de olivo era como un tren de alta velocidad, como esos trenes que se inventaron cuando don Jesús ya era un recuerdo borroso en nuestra memoria adolescente. Al final acabaremos olvidándolo todo y será como si nada hubiera existido. Eso decías cuando quedaban muy atrás los tebeos de Pantera Negra y El Capitán Trueno. Yo me acuerdo de muchas cosas de aquellos años y de otras sólo han ido quedando sombras, como la del charco de mierda que cubría el suelo aquella noche en que te arrinconaban junto a una litera de hierro y la cabeza te daba vueltas y más vueltas por los golpes que te propinaban detrás de las orejas. Lo que nunca podré saber con seguridad si no me lo invento, que es también una manera de conocer lo que pasó si nadie te lo ha contado nunca. El coche de Miguel saliendo por las curvas de la fuente Murté, en busca de esa lejanía que en los mapas no era la de Los Yesares a Barcelona porque Los Yesares nunca salía ni ha salido en ningún mapa. No sabíais si el coche llegaría sano y salvo o acabaría convertido en chatarra, como acaban convirtiéndose en chatarra los recuerdos. El tren del maestro sordo no se detenía en los sitios insignificantes, como tú tampoco tenías en cuenta que Eric Burdon subía y bajaba la voz como le daba la gana y a ti se te quebraba antes de llegar al final de la primera estrofa. Estabas tan contento aquella noche, la de la víspera, cuando padre te preguntaba que qué se te había perdido con Miguel en Barcelona, y que tuvieras cuidado porque la vida fuera de Los Yesares podía resultar peligrosa. Eso dijo. Peligrosa. Para él pasar de la Fuente Murté era como iniciar un viaje al centro de la tierra. A lo desconocido. Y lo que no se conoce ya se sabe que sólo puede traernos males más que otra cosa, y miraba entonces, fijamente, como hipnotizado, los rodillos del cilindro como si fueran las turbinas de un satélite a punto de volar en busca de la cara oculta de la luna. El coche de Miguel llegando a las cuestas del Garraf y el mar visto desde la ventanilla con esa neblina que enturbia el horizonte las tardes de verano. Después del mar llegaron los golpes en la oscuridad sombría de la noche, las huellas de orina en los pantalones bajados hasta los tobillos, las manos atadas detrás de las rodillas para andar como si fueras un pato jugando con otros patos por la orilla del río, al lado del lavadero y de las huertas del Rajolar. Hacer el pato. El dolor en la nuca, en las plantas de los pies, en la voz quebrada que ya nunca podría subir ni bajar por las noches de “House of the rising sun” en Los Yesares. Como si los policías supieran que el concierto empezaría antes de que acabaran los hachazos en las piernas con una varita que era como el tren del maestro sordo viajando desde la cabeza a los pies de tu cuerpo poco a poco cada vez más insensible, de tus saltos de pato con las alas rotas, de los tebeos ya tan nebulosos de la infancia, de lo que ya nunca volverías a ser después de aquella noche. Como si supieran, en el mismo instante en que detuvieron el coche de Miguel y os hicieron bajar sin saber por qué con los papeles en la mano, que la música de “Twist and Shout” invitaba a un baile que no tenía nada de macabro. Muévete, nena. Baila el twist y grita: venga, venga, baila el twist y grita. Y los golpes –lejos ya el mar y la nube negra moviéndose acantilado abajo– llegaban con la rítmica tenacidad de un reloj que como un tren incontrolado no se detenía nunca en ninguna de las estaciones.

Sinopsis de La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, de Alfons Cervera

El 3 de julio de 1965 los Beatles actuaron en la Plaza Monumental de Barcelona. Según el ambiente de la época, llegaban los melenudos de Liverpool, el demonio que hundiría en el infierno a la juventud de entonces. Sin embargo, en los sótanos de la comisaría situada en el número 43 de la barcelonesa Via Laietana, se desarrollaba a la misma hora otro infierno muy distinto al que preconizaban Twist and Shout y las otras canciones de aquella noche. Dos jóvenes salen del pueblo de Los Yesares para asistir al concierto y lo que se encuentran no es el griterío de las gradas acompañando aquellas canciones sino el horror más insospechado. Uno de los policías más violentos del franquismo representa ese horror, la crueldad de un poder que no necesita explicar ni justificar nada para ejercer esa crueldad con la impunidad más absoluta. La música de los Beatles suena en los tendidos de la plaza mientras otra música —menos complaciente— estalla en la oscuridad de un tiempo que luego sería condenado por la democracia al olvido y al silencio.

—————————————

Autor: Alfons Cervera. Título: La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona. Editorial: Piel de Zapa. Venta: Amazon y Casa del libro

-

Basta con estar

/abril 29, 2025/Las calles que se esconden La memoria de un cronista Empiezo a leer Acercamientos naturales, el libro en el que José Luis Argüelles recupera una amplia selección de las crónicas culturales que ha venido escribiendo en las dos últimas décadas y que acaba de publicar Impronta, en el tren que me trae de vuelta a Madrid, y se va amenizando el viaje con la revisión de textos que ya había leído en su momento y el descubrimiento de otros que o bien fueron escritos en estos últimos años o bien se me habían pasado cuando vieron la luz. Decir que…

-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala

/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…

-

La autoficción engaña

/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…

-

Cinco poemas de José Naveiras

/abril 29, 2025/Este poemario es una panorámica que refleja la convivencia del ser humano con el medioambiente; una mirada imaginaria y cruda que nos aporta la naturaleza y el colapso al que se acerca. Los bosques y ríos habitan sus lugares en colores imposibles para otorgarles una voz escombraria, llena de imágenes reconocibles por la realidad a la que sometemos a nuestro planeta. En Zenda reproducimos cinco poemas de De lo que acontece a la orilla del caudaloso río que atraviesa nuestra ciudad (Ya lo dijo Casimiro Parker), de José Naveiras. ***** Acontecimiento II Los perros rojos siempre observan el norte, desde…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: