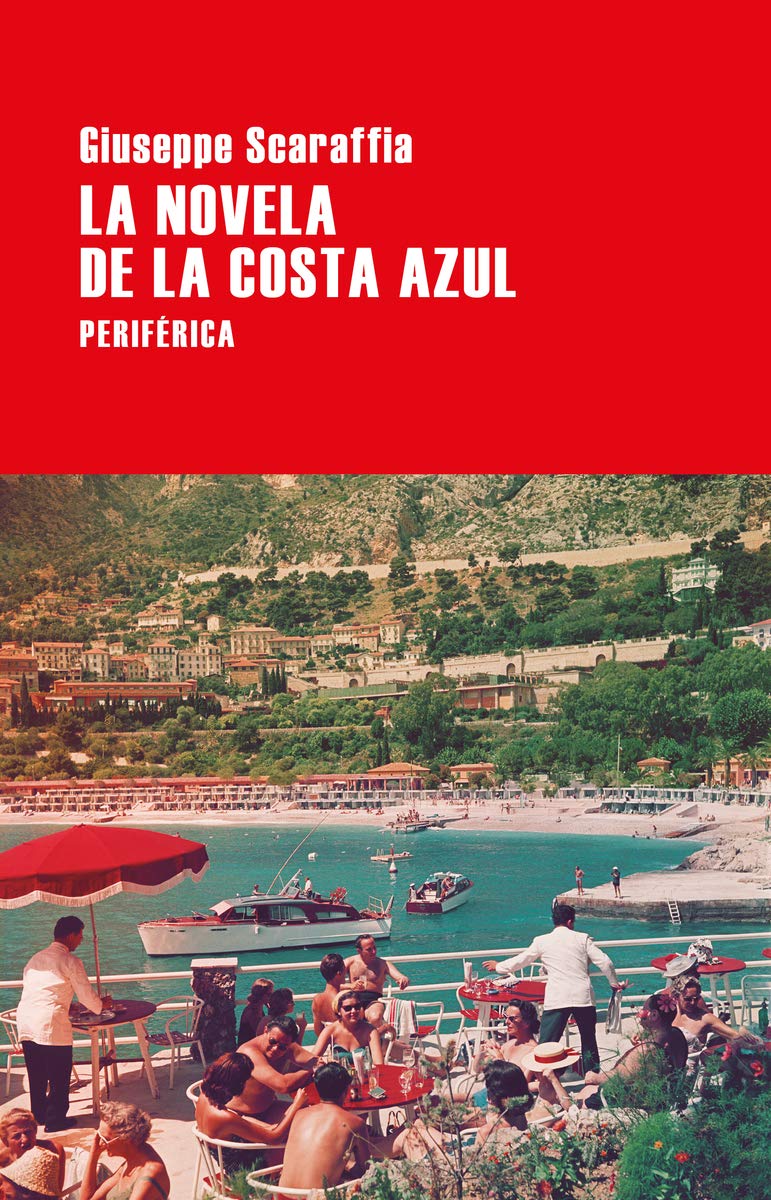

La novela de la costa azul (Periférica), de Giuseppe Scaraffia, es la fascinante historia de un lugar mítico y de los más de cien personajes legendarios que vivieron en él durante algún tiempo. De Antón Chéjov a Stefan Zweig, de Scott y Zelda Fitzgerald a Coco Chanel, pasando por Guy de Maupassant, Friedrich Nietzsche, Pablo Picasso, Alma Mahler, Aldous Huxley, Katherine Mansfield, Walter Benjamin, Anaïs Nin, Somerset Maugham y Vladimir Nabokov, entre muchos otros.

A principios del siglo XX, Jean Lorrain escribió: “Todos los chalados del mundo se dan cita aquí… Vienen de Rusia, de América, del África austral. Menudo ramillete de príncipes y princesas, marqueses y duques, verdaderos o falsos (…), todo el catálogo disponible de exfavoritas, de crupieres casados con millonarias americanas… Todos, todos están aquí”. Sin embargo, para la mayoría de escritores y artistas, la Costa Azul era justamente lo contrario: un lugar de soledad, de creación, de reflexión; un lugar donde descansar de la gran ciudad. “La Costa”, decía Cocteau, “es el invernadero donde despuntan las raíces; París es la tienda donde se venden las flores”.

Giuseppe Scaraffia (Turín, 1950), se doctoró en Filosofía con una tesis sobre la idea de felicidad en Diderot, y actualmente es profesor de Literatura francesa en la Universidad de La Sapienza de Roma. Sus ensayos, entre la erudición y la divulgación, son, entre otros, Diccionario del dandi (Machado Libros, 2009), Señoras de la noche: Historias de prostitutas, artistas y escritores (Machado Libros, 2015), y Los grandes placeres (Periférica, 2015).

Zenda publica unas páginas de este libro.

Antibes, 1925. Francis Scott Fitzgerald

En aquellos tiempos nadie, excepto una pequeña élite, visitaba la Costa Azul. Y eran menos aún los que se bañaban. La oficina de correos cerraba a mediodía y el cine se abría una vez a la semana. A Fernand Léger le gustaba escuchar al pianista acompañar bajo la pantalla el filme sin dejar caer su cigarrillo de los labios.

En 1923 una pareja de ricos y refinados americanos, Gerald y Sara Murphy, convencieron al propietario del Hôtel du Cap-Eden-Roc de que no cerrara en verano. «A mitad de camino entre Marsella y la frontera italiana se encuentra un magnífico hotel de fachada rosa que se erige majestuosamente sobre la deliciosa costa de la Riviera. Un reducido clan de gente famosa y elegante ha escogido aquel lugar para pasar allí sus vacaciones», anotaba Francis Scott Fitzgerald.

Los Murphy no eran sus únicos clientes. También residía allí Pablo Picasso con su mujer Olga, una aristócrata ucraniana antigua componente de los famosos Ballets Rusos, y la anciana y sorda madre del pintor. A Picasso no le gustaba hablar de arte. Un día, vio un perro tendido en medio de la calle que impedía el paso de un coche. El conductor tuvo que bajarse para retirarlo; pero luego, en cuanto se marchó el automóvil, el animal regresó al mismo sitio y allí se acurrucó de nuevo. «Me gustaría ser un perro», dijo lacónicamente Pablo.

Fueron los Murphy quienes trajeron a Scott y Zelda Fitzgerald a la Costa Azul. Los Murphy habían recalado en Antibes de la mano de su gran amigo Cole Porter, quien, a su vez, había alquilado un castillo. Cuando los «Fitz» llegaron al hotel no había casi nadie. Un tremendo bochorno se había apoderado de los balcones, pero los Fitzgerald se tumbaban en alfombrillas de una tela basta. Pasaban el tiempo inventando nuevos cócteles. El novelista procuraba no exponerse a los rayos de sol. Prefería la palidez. Su relación con el mar se reducía a breves chapuzones en las aguas menos profundas.

El encuentro entre los Murphy y los Fitzgerald había sido un flechazo entre parejas. Los Fitzgerald, «hermosos y malditos», que venían de América para intentar recuperar su salud gravemente dañada por las orgías neoyorquinas, envidiaban la permanente elegancia y la riqueza de los Murphy, quienes, a su vez, se sentían seducidos por el genio de Scott y la excentricidad de Zelda.

La verdad es que cuando estaban los cuatro juntos la belleza y estilo del grupo dejaban atónitos a quienes se los encontraban. A primera vista, los Murphy, que tenían la costumbre de repetir que habían dejado América porque no podían vivir en un país tan prohibicionista, parecían realmente personajes de una novela de Scott. Habían hecho del refrán «vivir bien es la mejor de las venganzas » su máxima preferida. Pero su lustroso aspecto y su sed de vida escondían una estoica sabiduría que les había servido para crear aquella refinada felicidad y para sobrevivir a una larga serie de desventuras.

Los Murphy habían comprado la que luego se convertiría en la celebérrima Villa America, bajo el faro de Antibes, rodeada por un jardín lleno de plantas exóticas. Gerald trabajaba en sus cuadros en la caseta del jardinero. Sus huéspedes dormían en una granja en medio de un huerto de naranjas, la Ferme des Orangers.

«Sara es el viento; Gerald la vela», mantenían sus amigos íntimos. Gerald tenía el aspecto de un frío dandi, pero era un pintor con talento y un amigo afectuoso. Sara vivía adorando a su marido, a sus hijos y las fiestas, a las que siempre sabía dar un toque inimitable. La pareja recibía a sus invitados en una gran terraza pavimentada de mármol blanco y gris. La comida era siempre exquisita y procedía normalmente del propio huerto de la villa. A Picasso le encantó el centro de mesa preparado por Sara: en lugar de las típicas flores podían verse montoncitos de juguetes de hojalata. En el interior dominaban los grandes ramos de rosas, tulipanes, jazmines y camelias sobre un escenario de paredes blancas y muebles tapizados de satén negro. Era un misterio cómo los Murphy conseguían llevar su originalidad a todas las casas donde vivían.

Sara era alegre y austera. Era tan hermosa que no necesitaba preocuparse por el vestuario. Se había hecho cortar «a lo Juana de Arco» sus largos cabellos rubios. No coqueteaba. Era incapaz de mentir. Picasso quedó prendado del finísimo gusto con el que dejaba caer sobre su espalda extraordinarias perlas. En muchos vestidos de aquella época los collares destacaban sobre el dorso de sus increíbles dueñas. La elegante impasibilidad de Gerald, sus modales perfectos combinados con su falta de tacto acabarían convirtiéndolo en modelo para el protagonista de Suave es la noche. Cuando recordaba aquellos días, Sara solía decir: «Nos queríamos mucho, nos gustaba reunirnos con nuestros amigos todo lo que podíamos. Era como un gran cuento de hadas. Éramos todos tan jóvenes…».

Una raya perfecta dividía el espeso y claro cabello de Scott. Una pequeña protuberancia desmentía ligeramente la perfección de su rostro. Sus labios sinuosos parecían siempre a punto de esbozar una sonrisa. En sus pupilas claras brillaban el entusiasmo, la bondad y el sentido del humor. Aunque nada de esto conseguía disimular su secreta angustia. Bajo su flequillo rubio, Zelda lucía una mirada extraña, soñadora y asustada, que a veces parecía haber visto un fantasma. Scott tenía los ojos azules; Zelda, verdes. «Eran bellos como dioses.»

Indiferentes a los placeres sencillos, a los más cotidianos, vivían muy lejos de aquella joie de vivre que se había adueñado de la época. Siempre estaban a la espera de que sucediera algo inesperado, desconocido, y, si no era el caso, eran ellos quienes lo creaban. Sus amigos se daban perfecta cuenta: todo comenzaba con un intercambio de miradas entre ambos, después esperaban el momento adecuado para hacer saltar por los aires la noche escandalizando y desconcertando a los presentes.

Fue Zelda quien inventó los striptease del adiós para los amigos que volvían a América, un rito que consistía en lanzar al aire, como último saludo, las braguitas de encaje negro. Scott tenía un extraño sentido del humor. Una vez hizo desmoronarse una pirámide de nueces que un vendedor había colocado en su puesto ambulante. No sirvió de nada que aquél lo cubriera de insultos. El escritor, borracho y entre carcajadas, le lanzó un billete de cien francos. «¿Pero es que no os reís?, ¿de verdad que no os parece divertido?», preguntaba a los demás sin obtener otra respuesta que la perplejidad.

La verdad era bien distinta. «Cuando llegamos a la Costa Azul había desarrollado un complejo de inferioridad tan grande que no era capaz de plantar cara a nadie a menos que estuviera borracho: extraña mezcla la inferioridad y la embriaguez.»

Los dos se emborrachaban y se desafiaban sin parar. Una noche, Zelda obligó a su vestido a dejarla desnuda y se lanzó al mar desde una roca. Scott, sin dejar de sentir miedo, la imitó; así siguieron, cada vez desde un punto más alto. Aquella mujer, hermosa embaucadora, se lo confesó a Sara Murphy: «¿Es que no lo sabías? El instinto de conservación no es nuestro fuerte…».

Cuando Scott prohibió a Zelda que volviera a ver a su presunto amante, un aviador con cuartel en el propio Antibes, ella intentó suicidarse mientras estaba en casa de los Murphy. Por la noche, Scott despertó a sus amigos: «Zelda se encuentra mal», dijo haciendo temblar la vela que sostenía en su mano. Ella había ingerido una considerable dosis de somníferos, aunque no tantos como para poner en serio peligro su vida. «No creo que lo haya hecho aposta», repetía una y otra vez Fitzgerald mientras con la ayuda de los Murphy la hacía bajar y subir escaleras para intentar que resistiera el efecto de los fármacos. Ella rechazó beber el aceite de oliva que Sara le ofreciera: «Sara, te lo suplico, no me obligues a beber eso».

A finales de 1925 Scott confesó a un amigo: «¿Recuerdas las veces que te he dicho que quería morir a los treinta? Pues ya ves, tengo veintiocho y esa perspectiva sigue atrayéndome».

El Antibes discreto, ignorado, oculto ya había quedado en el recuerdo. Por entonces la Costa Azul era lugar de visita de toda la gente bien. Entre la Riviera y la casa parisina de los Murphy se desarrollaba una serie ininterrumpida de fiestas. Por ellas desfilaban Stravinski, Derain, Bonnard, Gertrude Stein, Diághilev. Fue Gerald Murphy quien creó el uniforme de la Costa: la camiseta a rayas blancas y azules de los marineros franceses y el típico sombrerito de tela blanca. «En Antibes no hay nadie», bromeaba Fitzgerald, «excepto Valentino, Mistinguett, Dos Passos, Anita Loos y Dorothy Parker.»

Pero él se estaba volviendo cada vez más y más insoportable. Una noche fracasó en su intento de provocar a un joven autor preguntándole ante los allí presentes si era homosexual: del chico sólo obtuvo una pacífica respuesta. Entonces insistió arrojando un higo maduro en el escote de una princesa que, imperturbable, continuó conversando como si nada.

Tampoco le hicieron caso cuando propinó un puñetazo a alguien que intentó pacificar las cosas. Pero, cuando la tomó con la colección de valiosos vasos venecianos de Sara, consiguió, por fin, ser expulsado de la villa durante tres semanas. Los Murphy estaban hartos de sus bravuconadas, pero lo estaban aún más, le escribió Sara, de la sensación que transmitía de estar continuamente escrutando y juzgando a los demás.

Era una pena, pues cuando Fitzgerald no buscaba el escándalo o la provocación resultaba ser un magnífico conversador y quien lo escuchaba quedaba siempre impresionado por la capacidad de su mente. Y es que no soportaba no ser el centro de la atención de los Murphy, y si no lo era, lo reclamaba: «¡Sara, mírame!». Aunque él había intentado besarla en un taxi, Zelda nunca había sentido celos de ella. Scott adoraba también a Gerald, al que pedía consejo sobre sus libros antes de inspirarse directamente en los Murphy para fabular la familia Diver de Suave es la noche. Quizá fuera ésta la razón por la que los acribillaba sin descanso con preguntas, a menudo íntimas, y los estudiaba con detenimiento llegando a hacerlos enfadar.

Scott no era el único bebedor. El alcohol fluía con generosidad por las mesas de Villa America. Una noche, hubo un invitado que rompió el silencio reinante anunciando: «¡Acabo de perder una esmeralda valiosísima!, ¡exijo terminantemente que se cierren todas las puertas y que se registre a cada uno de los presentes!». Dorothy Parker no pudo contener la risa. Scott, sin embargo, se puso serio y le espetó: «Me parece, Dorothy, que tú no sabes lo que es la desesperación».

La colonia americana chismorreaba perezosa en los bares. Muy pocos turistas aprovechaban las rocas cercanas para tirarse desde lo alto. Fitzgerald hacía su particular balance: «De 1926 a 1929, los grandes años de Antibes… En Antibes sucedía de todo: en 1929, en el más lujoso paraíso para bañistas de todo el Mediterráneo, nadie se bañaba, excepto algún que otro chapuzón a mediodía para despejarse de una borrachera».

Pero no todos los amigos de los Murphy eran tan frívolos. En un lugar apartado John Dos Passos comenzaba a trabajar muy temprano. «Reinaba un silencio maravilloso bajo el cielo de un azul ardiente. El aire perfumaba los jardines de eucaliptos, tomateras y heliotropos.» A medio día solía bajar a la playa de la Garoupe, donde se encontraba con los Murphy. Gerald usaba un rastrillo para defenderse del avance de las algas. Nadaban en las aguas azul cristalino, «más saladas que la propia sal». Al volver sorbían jerez fresco y estimulaban su apetito con algún que otro aperitivo.

El primer y definitivo paso hacia las desavenencias con aquel paraíso fue oír la tos de uno de los hijos de los Murphy. Era la tuberculosis, que estalló acompañada de su desfile de sanatorios, de esperanzas, de decepciones. Zelda se deslizaba por el camino de la locura y América por la crisis del 29. La amistad de los Murphy era ya sólo un doloroso recuerdo cuando Gerald le escribió a Scott: «Ahora sé que lo que escribiste en Suave es la noche es cierto. Sólo la parte más artificial de nuestra vida consigue crear una armonía verdadera y una belleza auténtica».

Menton, 1920. Katherine Mansfield

A pesar de la enfermedad, que no se detenía, Katherine Mansfield estaba entusiasmada. Quería a cualquier precio la Villa Isola Bella, un anexo de la extraordinaria Villa Flora, donde su prima Connie vivía con una amiga. «Es la primera casa que me gusta de verdad. Sí, está Ville Pauline, claro, pero eso no es una casa de verdad… No, lo digo en serio, de ninguna otra he visto emanar esos destellos de alegría. Esta casita es y será siempre para mí el único lugar en el mundo; así lo siento. Mi corazón se acelera al verla… ¿Estaré loca? Siempre encontraréis Isola Bella grabada a fuego en mi corazón.» Con la misma ilusión escribía a su amado John Middleton Murry, por aquellos días ocupado en Londres, hablándole de lo cerca que estaba la playa, de los trampolines ideales para un buen chapuzón. Intentaba por todos los medios atraerlo a su lado.

Katherine acababa de pasar una mala racha. Había vivido entre San Remo y Ospedaletti hostigando a su marido con improperios y amenazas, reprochándole su obsesiva preocupación por el dinero y sus frecuentes ausencias. Sola, esclava de recurrentes ataques de pánico y largas noches de insomnio, era presa de la desesperación, estaba convencida de no ser amada. También era cierto que la debilidad y la indecisión de Murry la atraían en tanto signo de rechazo al autoritarismo de su padre, quien justo por aquellos días le había anunciado que le negaría cualquier ayuda: «No hay motivo, querido papá, por el que tengas que verte obligado a quererme a toda costa… Sé que he sido una hija que ha dejado mucho que desear». Paradójicamente, la progresiva debilidad que su enfermedad le causaba había favorecido su atractivo, pero Murry siempre encontraba un pretexto para permanecer lejos de ella. Su grosera negativa a responder a las continuas quejas de Katherine, su incapacidad para ejercer el papel de hombre y su renuencia a compartir con ella aquella vida de sufrimiento habían acelerado la abismal melancolía de su esposa. «Es tremendo sentir que esta soledad, el latido cansado e insistente de mi corazón, es lo ÚNICO que tengo.»

Aunque todo este desencanto fue lo que le llevó a apreciar en su justa medida las virtudes de su amiga de juventud, la robusta Ida, quien la cuidaba con auténtica devoción, levantándose a medianoche para calentarle leche o darle masajes en los pies helados. Pero felizmente San Remo y Ospedaletti estaban ahora olvidados. Por suerte, su prima había tomado la iniciativa de invitarla a Menton. «Vengo huyendo de aquel aislamiento infernal, de ese horrible silbido nocturno, de la soledad y del pánico.» Lo que Katherine no sabía era que su querida pariente había tomado la decisión de internarla en un lujoso sanatorio, el Hermitage, en el número 16 de la Rue Paul Morillot.

Bueno, en un primer momento aquella solución le pareció magnífica. Su habitación tenía «cuatro ventanas con vistas a unos hermosos jardines y grandes montañas, flores preciosas». A ello había que añadir los sabrosos emparedados que se ofrecían a los internos, el trato atento de los empleados y los periódicos siempre al día. Lo realmente insoportable era el lúgubre espectáculo que ofrecían los demás pacientes: «Tienen el aspecto de quien acaba de salir del ataúd… su cabello es ralo y débil… sus ojos fríos y asustados, sus manos muertas, cerúleas».

Poco a poco, todo su bienestar se convirtió en tortura; incluso sus íntimos parecían fallarle. Lawrence, también él tuberculoso, la acusó de escudarse en su enfermedad para evitar enfrentarse a sus problemas. Murry, cada vez más perplejo ante sus repentinos cambios de humor, le pidió que le confirmara de una vez su amor con un telegrama.

En febrero de 1920, su prima, cuyo miedo a un posible contagio había sido disipado gracias a un médico de confianza, decidió acogerla en su propia casa. «La villa es un auténtico sueño.» Allí sentía que el lujo la protegería de cualquier mal. El coche de caballos tenía cojines de seda y estaba tapizado con terciopelo. Las sirvientas con delantales de muselina iban y venían sin hacer el menor ruido. Los colores eran sobrios; los salones, inmensos. Su cuarto, decorado en gris y plata, estaba orientado al sur y «sólo un toque de distracción, un pequeño sofá de brocado rosa y patas doradas» alteraba el espacio.

Un buen día contempló cómo la marea traía a la orilla algo mucho más cercano a la muerte que los espectros con quienes había convivido en el sanatorio. Era el cadáver de una suicida que «se acercaba dando vueltas a golpe de ola». Había perdido brazos y pies. Largos cabellos castaños cubrían por completo su cara.

Mientras tanto, Connie Beauchamp y Jinnie Fullerton intentaban convertirla al catolicismo. Ciertamente, Katherine flirteaba con la idea, aunque no se decidía, preocupada por defraudar a sus anfitriones. «¡Qué aburrimiento!» Por suerte acudió a su rescate un rico inglés, traductor de Proust, junto a su encantadora esposa, quienes vivían muy cerca.

Volvió cuatro meses a Londres, y después consiguió (¡por fin!) que su prima le alquilara Isola Bella, muy cercana a Villa Flora, la estación de Garavan y la frontera con Italia. Una cariñosa criada de ojos violeta se ocupaba de la casa, encaramada en la cima de una colina, con una enorme terraza abierta a un paisaje infinito.

Solía levantarse tarde, a las once de la mañana, y seguía en pie hasta pasadas las dos. Trabajaba hasta las cinco y luego volvía a la cama. Ya empezaba a sentir la proximidad de la muerte: «La peculiar tragedia del tísico es que, aun estando muy enfermo, no lo está tanto como para renunciar a los placeres propios de quien está sano».

Murry, que andaba entre pleitos por cuestiones editoriales, se presentó allí en cuanto pudo, en Navidad. A finales de enero regresó a Londres, pero la sincera dedicación con la que se entregó a la salud de la escritora durante su estancia dejó en Mansfield un gran consuelo. «Estoy muy preocupada por él, enormemente. Hasta esta mañana no me había percatado de cuánto me necesita.» Por desgracia, la vida le pasó factura por esos días de afecto. En cuanto John se hubo marchado, Katherine sufrió un terrible disgusto. Celosa de una amiga, quien además era mucho menos atractiva que ella, comenzó a decir que Murry se casaría con «esa mujer» en cuanto ella muriese; no obstante, el mayor sufrimiento venía de sus sospechas sobre la relación de John con la caprichosa princesa Elizabeth Bibesco, también establecida en Menton: «Me recuerda a una gaviota enloquecida por una insaciable ansia de pan».

Mientras tanto, no dejaba de escribirle cartas llenas de advertencias. Sabía perfectamente –y así se lo decía– lo atractivo que resultaba a las mujeres, y que tenía un fuerte instinto donjuanesco que ella, demasiado ocupada en la escritura, no podía satisfacer. «Lo que suceda en tu vida íntima no me afecta.» A su vez, la susodicha princesa, irritada por la visita de Murry a la que aún era su esposa, invitó mediante una carta a la pobre Katherine a dejar libre a John de una vez. Fingiendo una altiva indiferencia por aquella «estúpida criatura», la enferma replicó que su rival no debía acostarse con Murry cuando éste fuera a verla, sólo porque «no era decoroso».

En 1921, la Bibesco pareció reconocer definitivamente su derrota cuando Murry se fue a vivir con Mansfield, pero la lluvia de cartas con las que la aristócrata continuaba asediándolo acabó agotando la paciencia de Katherine: «Temo, señora, que deberá dejar de escribir estas tontas cartas de amor a mi marido… En nuestro mundo, ese tipo de cosas no se hace». Por suerte, siguió trabajando, publicando sus escritos y recibiendo excelentes críticas que compensaban un tanto los escarceos de Murry. «Sentirse lejos de él resulta angustioso, aunque supongo que esta angustia es un mal menor, dado que mi presencia parece sin duda torturarlo.» A primeros de mayo, acompañada por su fiel Ida, Katherine abandonó la Riviera para trasladarse a las montañas de Suiza.

En el tren a Marsella, 1915. Guillaume Apollinaire

El 1 de enero un militar alto y corpulento entró en un compartimento de segunda clase del tren que viajaba de Niza a Marsella. Su quepis, demasiado pequeño, se le había caído hacia atrás. Dentro solamente había una mujer joven, Madeleine Pagès. Él, Guillaume Apollinaire, el poeta, tenía las piernas algo cortas respecto al busto. Le pidió disculpas para poder pasar delante de ella, llegar a la ventanilla y así poder despedirse de la mujer que lo había acompañado a la estación. Era Lou, su último amor.

Cuando el poeta y aquella profesora de veintidós años se quedaron a solas, ella, para evitar cualquier conversación con él, abrió un libro de poesía. Entonces, Apollinaire le dijo: «¿Poesía?, ¿quiere leer poesía? Entonces lea Las flores del mal de Baudelaire». En aquel instante reapareció en el andén la acompañante del poeta. Era alta, esbelta, con cierto aire lánguido. Madeleine dejó que hablaran a solas por la ventanilla bajada.

En cuanto el tren comenzó a hacer desfilar ante sus ojos el paisaje marino, Apollinaire se sentó junto a ella y comenzó a hablarle de la Niza antigua, lugar donde había crecido. Evocó las casas unidas por los cordeles con la ropa recién lavada, el mercado, el río Paillon, las Collinettes. Hablaba con voz tenue, acompañando sus palabras con gestos pausados. Aunque no fuera un hombre guapo, Guillaume era consciente de su perfil de emperador romano e intentaba sacarle partido. La chica compartió con él sus bocadillos. Después volvieron a hablar de poesía y comenzaron a recitarse versos el uno al otro. «Él parecía tener los poemas allí, en sus propias manos, y gozar tanto de su contacto como de su sonido.»

Sólo la llegada de un nuevo viajero consiguió interrumpirlos, desviando la conversación a las experiencias de Apollinaire como estudiante en Mónaco. Pero en cuanto se quedaron de nuevo a solas volvieron a la poesía. Después Guillaume se divirtió traduciéndole en imágenes las ciudades en las que el tren tenía estación. Niza era un caballo que se alzaba entre los gritos y las batallas de flores de carnaval. Villefranche era una gran concha abierta que se ofrecía muda a la tierra y al cielo. Después se detuvo secamente y susurró: «Yo también soy poeta, señorita. Mi seudónimo es Guillaume Apollinaire, ¿ha oído hablar alguna vez de mí?». No, no había oído hablar de él. Él prometió enviarle Alcoholes, que había aparecido un año antes.

Se acercaba el final del viaje y el poeta cerró sus ojos con cansancio. La viajera se quedó sorprendida: nunca había visto un rostro capaz de reflejar semejante tristeza. Al volver a abrirlos le tendió con una dulce sonrisa un lápiz y una pequeña agenda. «Si desea escribirme su dirección…»

Mientras el tren entraba en Marsella, Madeleine se levantó. Él le acercó su sombrero y asistió divertido al ceremonial con que ella se arreglaba el pelo. Ella aprovechó ese instante para observar con detenimiento aquella cara tan pálida, dominada por unos ojos castaños exageradamente grandes.

La joven profesora se bajó el ala del sombrero sonriendo ante la mirada tierna y atenta del militar. Al pensar en la inminente separación, él se entristeció tanto que ella no tuvo fuerzas suficientes para mirarlo también. Se bajó deprisa. Antes de salir de la estación se volvió y lo vio con los brazos fuera de la ventanilla. La miraba fijamente.

Aquel encuentro marcó el comienzo de una larga correspondencia entre el soldado sepultado en la trinchera y la «pequeña viajera locuaz de largas cejas y rostro vivo». La guerra y la distancia hacían que las cartas del poeta adquirieran un tono cada vez más erótico. «Te adoro, te tengo desnuda como una perla y te devoro a besos por todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies; tú desfalleces de amor, mi adorado amor. Como tu boca y tus hermosos senos que ya son míos y que disfrutan infinitamente, henchidos de placer.» Pero aquel ímpetu se fue apagando despacio, consumido por los horrores del campo de batalla, por una herida en el cráneo y por la distancia entre la imagen soñada y la real. Se encontraron en Orán, un encuentro que, lejos de reforzarlo, reveló la fragilidad de aquel sueño cultivado al abrigo de las piezas de artillería.

Saint-Tropez, 1953. Simone De Beauvoir

Era el segundo año en el que Simone de Beauvoir y el joven Claude Lanzmann compartían sus vidas. Fue en primavera cuando Sartre y Beauvoir decidieron ir a Saint-Tropez para descansar, algo que para el filósofo significaba únicamente poder trabajar con mayor concentración, lejos de las distracciones parisinas. El pueblo estaba vacío, pero el Hôtel La Ponche, en la Place de la Ponche, resultaba acogedor. Jean-Paul dormía solo, mientras Simone y Claude compartían una habitación. Por la tarde la pareja, a la que Sartre se unía sólo muy de vez en cuando, hacía excursiones en coche al Estérel o al macizo de Maures.

La regla de transparencia de la más famosa de las parejas abiertas del siglo XX debía ser observada rigurosamente, y Sartre apreciaba la gran satisfacción con la que Simone vivía su relación con Claude. Hablando con Lanzmann, ambos trataron el tema del mundo hebreo. En París, Claude convivía con ella en el pequeño estudio de la escritora y desde su mesa de trabajo podía ver la estilográfica de su amante desplazarse acelerada por el papel sin detenerse. Simone definía su relación como un «matrimonio», a él lo llamaba su «marido» y firmaba las cartas que le dirigía como «tu mujer». Ella contaba cuarenta y cinco años; él, veintiocho. Él adoraba los ojos azules de Simone y la pureza de sus líneas. «Preciosa, ¡hay que ver lo preciosa que era!» A ella le gustaba el dinamismo de aquel joven periodista moreno, alto y fuerte. «Su presencia junto a mí me ha liberado de mi edad.»

En Saint-Tropez había dos restaurantes abiertos, y uno junto al otro. A la hora de las comidas el triángulo respetaba un riguroso cuadrante de turnos. Cuando Lanzmann cenaba solo podía escuchar clarísimamente la voz ronca de la mujer y la del filósofo, más metálica. Lo mismo le sucedía al filósofo cuando le tocaba a él la cena en soledad. Pero los miércoles el trío se reunía en torno a una misma mesa. Ni siquiera un atisbo de celos envenenaba aquel idilio. En sus largas conversaciones, reguladas por una absoluta paridad, recordaría Lanzmann: «Ellos me ayudaban a pensar, y yo les daba a ellos qué pensar».

—————————————

Autor: Giuseppe Scaraffia. Traductor: Francisco Campillo. Título: La novela de la Costa Azul. Editorial: Periférica. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

Una confesión en carne viva

/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…

-

Siempre fuimos híbridos

/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…

-

Odisea, de Homero

/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…

-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios

/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: