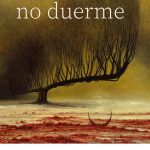

El ilustrador Miguel Brieva ha convertido en dibujos algunas de las escenas más famosas del poema fundacional de la literatura occidental, consiguiendo dar una visión realista a los personajes y los hechos, y ayudando al lector a introducirse en el día a día de la civilización micénica.

En Zenda reproducimos las primeras páginas de La Odisea Ilustrada (Planeta Cómic), de Homero, ilustrada por Miguel Brieva y traducida por Carmen Estrada.

******

EL VIAJE I

Soy Odiseo, hijo de Laertes, conocido entre todos los hombres por mi astucia. Mi fama llega hasta los cielos. Vivo en Ítaca, reconocible desde lejos, pues en ella sobresale un monte, el frondoso Nérito. A su alrededor se alzan muchas otras islas próximas entre sí: Duliquio, Same y la boscosa Zacinto. Ítaca es llana y es la que se encuentra más alejada de la tierra firme, hacia occidente; es una tierra áspera, pero buena criadora de hombres. Yo, al menos, no puedo imaginar nada más amable que Ítaca. Calipso, divina entre las diosas, me retuvo en su cueva deseosa de convertirme en su esposo; también la engañosa Circe me albergó en su palacio y quiso hacerme su marido. Pero mi ánimo en mi pecho nunca se dejó convencer, pues nada hay más querido para un hombre que su patria y sus padres, por más suntuosa que sea la casa en la que habite, si se encuentra en tierra extraña lejos de los suyos.

EL PAÍS DE LOS CÍCONES

El viento que me impulsaba desde Ilio me condujo a la tierra de los cícones, a Ísmaro. Allí saqueé la ciudad y aniquilé a sus hombres. Nos apoderamos de sus mujeres y de muchas riquezas, y las repartimos de modo que ninguno quedara privado de la parte que le correspondía. Yo había ordenado a mis compañeros huir rápidamente, pero los muy necios no me obedecieron, sino que permanecieron en la orilla bebiendo vino, y degollaron muchas ovejas y vacas de cuernos retorcidos y marcha oscilante. Mientras tanto, los cícones de la ciudad habían ido a llamar a otros cícones que vivían cerca y que eran mejores luchadores tanto con los carros como a pie. Enseguida acudieron, incontables como las hojas y las flores que brotan en primavera, y con ellos, ¡pobres de nosotros!, nos alcanzó el funesto designio de Zeus para que padeciéramos muchos dolores. Combatían a pie junto a las rápidas naves y arrojaban sus lanzas de bronce unos contra otros. Mientras avanzaba el día, nos defendimos y nos mantuvimos firmes aunque ellos eran más numerosos, pero cuando el sol comenzó a declinar, los cícones vencieron y sometieron a los aqueos. Murieron seis compañeros de hermosas grebas de cada nave, pero los demás conseguimos evitar la muerte y el destino. Nos alejamos de allí navegando, contentos por haber escapado de la muerte, pero con el corazón dolorido tras perder a nuestros compañeros. Y antes de que avanzaran mucho las cóncavas naves, llamamos por tres veces a cada uno de los desgraciados que habían muerto en la llanura a manos de los cícones. Entonces Zeus, el que acumula las nubes, lanzó el viento Bóreas sobre la nave desencadenando una terrible tempestad, al tiempo que tanto la tierra como el ponto quedaban ocultos por las nubes. Y desde el cielo se precipitó la noche. Las naves fueron arrastradas de soslayo y la fuerza del viento desgarró las velas en tres o cuatro pedazos. Las arriamos temiendo nuestra destrucción y rápidamente nos pusimos a remar hacia la tierra. Allí permanecimos dos noches y dos días, con el ánimo consumido por el cansancio y el dolor.

LOS LOTÓFAGOS

Cuando Eos, de hermoso cabello, inició el tercer día, alzamos los mástiles, desplegamos las blancas velas y nos acomodamos en las naves mientras el viento y los pilotos marcaban el rumbo. Podría entonces haber llegado sano y salvo a nuestra patria, pero, al doblar el cabo Malea, el oleaje, la corriente y el Bóreas me hicieron retroceder y me alejaron de Citera. Desde allí, durante nueve días, fui arrastrado por terribles huracanes sobre el ponto rico en peces. Y al décimo llegamos a la tierra de los lotófagos, que se alimentan de plantas.

Allí desembarcamos, nos abastecimos de agua y preparamos la cena junto a las veloces naves. Cuando estuvimos saciados de comida y bebida, envié a unos compañeros a indagar quiénes eran los hombres que comían pan en aquella tierra. Escogí a dos de ellos y a un heraldo que los acompañaba.

Partieron y pronto encontraron a los lotófagos. Estos no pretendían hacer daño a nuestros compañeros, pero les dieron a probar el loto. Y cualquiera que comía el dulce fruto ya no quería regresar para contarlo, sino que prefería permanecer allí con los lotófagos comiendo loto y se olvidaba del regreso. Los tuve que traer a la nave a la fuerza, llorosos, y a rastras los até a los bancos. Ordené entonces a los otros remeros que embarcaran a toda prisa en las naves para que nadie más comiera loto y se olvidara del regreso. Ellos obedecieron, ocuparon los bancos y, sentados ordenadamente, golpeaban el mar con los remos. Nos alejamos de allí navegando con el corazón afligido.

LA TIERRA DE LOS CÍCLOPES

Tras varios días de navegación, alcanzamos la tierra de los cíclopes. Son estos unos seres arrogantes, salvajes, que no cultivan la tierra, sino que dependen enteramente de los dioses, pues el trigo, la cebada y las viñas les nacen sin sembrar y crecen bajo la lluvia de Zeus. No tienen leyes, ni hacen asambleas. Habitan en las cumbres de altas montañas, en profundas cuevas, solos, sin preocuparse por los demás.

En primer lugar, arribamos a una isla llana cubierta de bosques. Algún dios nos encaminó hacia ella a través de la noche, pues la bruma era espesa y no había luna. Arrastramos las naves hacia la tierra, arriamos las velas y esperamos a que amaneciera. Al llegar la aurora, deambulamos maravillados por la isla. Se criaban en ella numerosas cabras salvajes, pues nadie las cazaba. No había ganado ni sembrados, aunque era una isla fértil, con un buen puerto, con prados junto al mar y agua abundante. Los cíclopes nunca habían llegado hasta ella ya que no disponen de barcos ni saben construirlos. Cazamos muchas cabras con arcos y flechas, tantas que a cada una de las doce naves que me seguían tocaron en suerte nueve, aunque para la mía tomé diez. Durante todo el día comimos carne y bebimos el dulce vino que habíamos cargado en las naves cuando tomamos la ciudad de los cícones. No lejos se encontraba la tierra firme, y vimos en ella humo de fogatas y oímos balidos de ovejas. Era el territorio de los cíclopes. Cuando el sol se sumergió y llegó la oscuridad, nos echamos a dormir a orillas del mar.

Apenas se mostró la aurora de rosados dedos, la niña de la mañana, reuní a mis compañeros y les dije:

—Quedaos aquí mientras yo y unos cuantos nos acercamos con una de las naves a ver qué clase de hombres viven en esa tierra, si son hostiles, salvajes y sin leyes, o si, por el contrario, son hospitalarios y respetan a los dioses.

Dicho esto, les ordené que embarcaran y soltaran las amarras. Ellos enseguida obedecieron, se sentaron en los bancos y golpearon el mar con los remos.

Al llegar vimos, no lejos del mar, una cueva con un techo alto cubierto de laurel. Alrededor había un cercado construido con piedras y troncos de árboles, y dentro de él un numeroso rebaño de ovejas y cabras. Allí vivía un hombre monstruoso que cuidaba de sus rebaños, solo, aislado de los demás. Su aspecto era impresionante. No parecía un hombre, sino la cumbre de una montaña cubierta de bosques, que destaca entre las demás.

Ordené a mis hombres que permanecieran junto a la nave y la protegieran. Yo elegí a los doce más valientes y me puse en camino con ellos. Llevaba conmigo un odre fabricado con piel de cabra lleno de un vino oscuro y dulce que me había dado Marón, un sacerdote de Apolo, en agradecimiento por haberlo protegido en la tierra de los cícones. Él me ofreció entonces numerosos regalos: siete talentos de oro bien labrados, una cratera toda de plata y, además, doce ánforas llenas de un vino puro y fuerte, bebida de dioses. Nadie sabía en su casa de la existencia de ese vino, excepto él, su mujer y su despensera. Cuando lo bebían, lo mezclaban con veinte partes de agua y, aun así, la cratera despedía un olor dulce, delicioso. De este vino me llevé un odre lleno y, además, pusimos provisiones en un zurrón porque sospechaba que íbamos al encuentro de un hombre revestido de una gran fuerza, salvaje, que no entendía de justicia ni de leyes.

Pronto llegamos a la cueva, pero no lo encontramos dentro, pues estaba en el campo pastoreando los rebaños. Observamos con atención cuanto allí había: estantes repletos de quesos y vencidos por su peso, y rediles rebosantes de corderos y cabritos. Estos estaban encerrados por separado, a un lado los más viejos, a otro los medianos y por último las crías. Había cubos y tinajas llenos hasta el borde de suero de leche, y otros ya preparados para ordeñar en ellos.

En ese momento, mis compañeros me rogaron que tomáramos algunos quesos y algunos cabritos, y regresáramos rápidamente a la nave para hacernos a la mar. Pero yo no les hice caso —¡más me hubiera valido!—, sino que preferí quedarme para poder verlo y por si nos daba los dones de la hospitalidad. Mas no fue lo que deseábamos lo que realmente ocurrió.

Encendimos fuego, tomamos unos quesos, nos los comimos tras hacer una ofrenda a los dioses y nos sentamos a esperar. Al rato llegó con su rebaño. Traía sobre los hombros una pesada carga de leña seca para prepararse la cena y la arrojó al suelo con gran estrépito. Nosotros, muertos de miedo, nos precipitamos al fondo de la cueva. Él metió dentro las ovejas y cabras que iba a ordeñar, y dejó fuera a los carneros y a los machos cabríos. Entonces levantó una enorme piedra, muy pesada, y la colocó como puerta, tapando la entrada de la cueva. Ni siquiera veintidós buenos carros de cuatro ruedas hubieran podido moverla, ¡tan grande era! Se sentó y ordeñó las ovejas y las cabras, todo según su orden, y colocó una cría bajo cada una de ellas. A continuación, vertió la mitad de la blanca leche en cestos trenzados para hacer queso y la otra mitad la puso en tinajas para beberla durante la cena.

Cuando terminó de hacer con diligencia su trabajo y de encender el fuego, nos vio y dijo:

—¡Forasteros!, ¿quiénes sois?, ¿de dónde venís?, ¿navegabais hacia algún lugar, o ibais sin rumbo, como los piratas que andan a la aventura poniendo en juego sus vidas y llevando la destrucción a otras tierras?

Así dijo y a nosotros se nos rompió el corazón, pues nos daban miedo su voz insoportable y él mismo, el monstruo.

Entonces yo le contesté diciendo:

—Somos aqueos que, al volver a nuestra casa desde Troya, hemos sido arrastrados por los vientos sobre el ancho abismo del mar y, desviados del rumbo, hemos llegado hasta aquí. Así lo decidió Zeus. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a las huestes del Atrida Agamenón, cuya fama es la más grande bajo el cielo. Tal era la ciudad que arrasó y tantos los ejércitos que destruyó. Nosotros ahora hemos llegado hasta ti y abrazamos tus rodillas, por si nos ofrecieras hospitalidad o incluso nos hicieras regalos, como es costumbre entre los huéspedes. Vamos, amigo, respeta a los dioses. Venimos a ti como suplicantes. Zeus Hospitalario, protector de los suplicantes y huéspedes, acompaña a los extranjeros, a los que se debe respeto.

Así hablé, y él me contestó con ánimo implacable:

—Eres necio, extranjero, o vienes de muy lejos, pues me ordenas temer a los dioses y protegerme de ellos. Los cíclopes no se preocupan por Zeus ni por ningún otro de los bienaventurados dioses, ya que somos mucho más fuertes. Yo no te perdonaría la vida, ni tampoco a tus compañeros, por evitar el castigo de Zeus si no me viniera en gana. Pero, anda, dime dónde dejaste la nave al venir, si lejos o cerca, para que yo me entere.

Dijo esto para ponerme a prueba, pero a mí, que sé mucho, no se me ocultó su intención, y de nuevo le hablé con palabras astutas.

—La nave me la destrozó Posidón, el que sacude la tierra, arrojándola contra las rocas, al hacer que nos acercáramos a un saliente en el extremo de vuestra tierra. El viento nos arrojó del mar y yo, junto con éstos, escapamos de una muerte segura.

Así hablé, y él, esta vez, ya no me contestó con corazón cruel sino que, de un salto, tomó en sus manos a dos de mis compañeros y los golpeó contra el suelo, como si fueran perrillos. Sus encéfalos se desparramaron humedeciendo la tierra. Les arrancó los miembros y se los preparó como cena. Se los comió como un león montaraz, sin dejar nada: las entrañas, la carne y los huesos con su médula. Y nosotros, horrorizados, levantamos las manos a Zeus al ver una acción tan terrible. No sabíamos qué hacer.

Cuando el cíclope hubo saciado su gran estómago comiendo carne humana y bebiendo leche cruda, se acostó en la cueva, tendido entre el ganado. Pensé entonces acercarme a él con ánimo valiente y, sacando mi afilado cuchillo del muslo, a tientas, herirlo en el costado donde está el hígado. Pero me contuve pues eso nos llevaría a una muerte segura, ya que era imposible que fuéramos capaces de retirar con nuestras manos la enorme piedra que había colocado en la puerta. Así que, entre lamentos, aguardamos a que se hiciera de día.

Cuando se mostró la aurora de rosados dedos, la niña de la mañana, él encendió el fuego y ordeñó a las ovejas, todo según su orden, y puso una cría bajo cada una de ellas. Y cuando hubo terminado diligentemente su trabajo, de nuevo echó mano a dos de los compañeros y se los sirvió como desayuno. Al terminar, sacó de la cueva al cuantioso rebaño, tras retirar con facilidad la gran piedra. Enseguida la volvió a colocar como el que tapa una aljaba. Y con fuertes silbidos condujo el ganado hacia el monte, mientras yo me quedaba barruntando cómo podría vengarme y si Atenea me concedería lo que deseaba.

Entonces tuve una idea que me pareció la mejor. Al lado del redil había una gruesa rama de olivo, aún fresca, que el cíclope había cortado para utilizarla como garrote cuando estuviera seca. Parecía el mástil de una nave de veinte remeros, de un barco de carga de los que atraviesan el gran abismo del mar, tales eran su grosor y su longitud. Acercándome a ella, corté como una braza y se la llevé a mis compañeros para que la desbastaran. Yo afilé la punta y la acerqué al fuego para endurecerla. Después la oculté bajo el abundante estiércol que cubría el suelo de la cueva. A continuación, ordené a los otros que echaran a suertes quienes se atreverían, junto conmigo, a agarrar la estaca y clavársela en el ojo cuando estuviera dormido. Salieron elegidos cuatro, justamente los que yo quería, y conmigo seríamos cinco.

Cuando llegó la tarde, volvió el cíclope pastoreando los rebaños de hermosos vellones y enseguida los introdujo en la amplia cueva, a todos juntos, sin dejar a ninguno fuera esta vez, bien porque así se le ocurrió, bien porque algún dios se lo inspiró. Una vez que hubo levantado la gran piedra para colocarla en la puerta, se sentó y ordeñó las ovejas y las cabras, todo según su orden, y colocó una cría bajo cada una de ellas. Cuando terminó de hacer con diligencia su trabajo, de nuevo echó mano a dos compañeros y se los sirvió de cena. Entonces yo me aproximé al cíclope llevando en mis manos un cuenco con vino y le dije:

—Toma cíclope, bebe vino, puesto que comes carne humana, para que veas qué bebida guardaba nuestra nave. Te lo traigo como ofrenda, por si te apiadas y me envías de vuelta a casa, ya que estás terriblemente furioso. ¡Desdichado!, ¿cómo va a venir en tu busca ningún otro hombre de ahora en adelante? Porque no actúas como es debido.

————————

Autor: Homero, Miguel Brieva, Carmen Estrada. Título: La Odisea Ilustrada. Editorial: Planeta Cómic. Venta: Todostuslibros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: