Voy a empezar por la tierra y terminaré por el mar. Mientras leía Mil doscientos pasos, prendido de esa voz, para mí tan familiar, que se sirve de la poesía para mostrar aquello a lo que la prosa solamente no llega, me ha ocurrido como con otros libros de Juan Cruz que enseguida nombraré aquí. He sentido lo que podría llamar una “cercanía castellana” con su prosa: castellana en el sentido de “tierra de castillos”, de moradas de un lenguaje y de palacios espirituales. Enseguida he hecho memoria de algunos de mis favoritos de Juan Cruz: Retrato de humo, que hace muchos años me ganó por su naturaleza experimental, por su juego con las formas constructivas, y, naturalmente, por su ligereza, eso que Umbral ―el único autor (desdoblado, como él, en periodista) que puede comparársele en la compleja artesanía de las subordinadas desplegadas― hubiera llamado “su cosa lírica”, una forma especial de liviandad que para mí alcanza su más bella expresión en ese encantador monólogo poético titulado En la azotea (siempre me maravilla la manera, por cierto, en que este libro se desfleca para enseñarnos, mejor que cualquier descripción, la desazón de un hombre enamorado que se disuelve en huecos ante la mujer inalcanzable). También Exceso de equipaje, semillero de ideas y de versos sueltos, convertidos en imágenes que cristalizan sin esfuerzo en afortunados aforismos; también El sueño de Oslo, que cuando pienso en él lo recuerdo mágicamente como una sucesión de acuarelas, o mi penúltima lectura, tan especial —y con razón— para su autor, Ojalá octubre. Entre esos favoritos incluyo por supuesto sus ensayos y sus libros de memorias, que valiéndose (por una vía lateral y no tan frecuentada) del ensimismamiento natural de los géneros introvertidos se revisten de inesperada poesía, y que están destinados a ser clásicos del periodismo y las memorias literarias compartiendo salón con el propio Ruano.

Mil doscientos pasos, una memoria mítica que resuena como perfecto acorde de Los cachorros de Vargas Llosa y Los niños terribles de Cocteau, no es sólo una historia admirablemente construida sino también una peripecia del lenguaje, que tiene tanto de cántico como de novela. Hay un jovencito medio niño, a punto del despertar (que no es sólo “el momento más peligroso del día” sino también de la vida: quien despierta, podría decirse remedando a Aleixandre, es quien muere), rondando ya la afilada realidad que le aguarda. Hay un recuerdo central que se va descorriendo a otros muchos recuerdos, fantasmagorías que surgen en la vecindad de un muro, por parte de ese chico que ahora observa el mundo muchos años después, a punto de adentrarse, como Manrique, en su “arrabal de senectud”. Por su desarrollo se diría que el relato juega a sostenerse en los recursos de la novela de aprendizaje, mientras avanza entre las sorpresivas texturas de una exquisita riqueza verbal (“disbruzada”, “tabobo”, “cambado”, “cariante”) que colorea todo esto que es, quiero repetirlo, una gran aventura de la palabra escrita; pero los planos generales ocultan algo que sólo se hace perceptible en lecturas posteriores, ese modo en que la novela asoma valientemente a las grietas de la prosa hasta tocar el reino mismo del símbolo: la sangre literal y sugerida, el pie ensartado por un clavo, la geografía de la historia y de los mitos personales —también sobre los que se yergue una (siempre dudosa) arboladura de hombre—, y esa pared impermeable al tiempo, testigo de una infamia, en la que, a la manera de los cuadros de Piero di Cosimo, se perfilan “los dibujos involuntarios que hacen las paredes blancas”, las fantasías de un pensamiento en duermevela: un delicado encaje a dos niveles que a mí se me aparece como una maravillosa metáfora tanto de la memoria como del acto de escribir.

Una vez, Peter Handke habló acerca del alma “como una gran conciencia revestida de palabra”. Afirmaba creer, sin solemnidades, en la noción de un espíritu universal que se desplegaba en unidades lingüísticas, singularizándose en el hombre que escribía desde un idioma propio para hacerse, también, universal, por medio de la forja de lo que cabría entender como “una versión particular del ritmo del alma”. Trazando una plateada estela en esa ola que cabalgan cuantos, en nuestra lengua, se obstinaron en dirigir hacia la luz la misteriosa piedrecita transparente y laboriosamente biselada en la que se manifiesta el alma de un autor, aquello que Nabokov llamó “la historia de un estilo”, distingo claramente a Juan Cruz, que, más que novelas, ensayos y memorias, construye libros como barcos con poesía de contrabando. Con Mil doscientos pasos, de hecho, ha escrito una novela, un poema en prosa, una memoria en la que una sola voz encarna a muchas y algo todavía más difícil: un estado de trance. ¿Un libro barco, entonces? A veces hechos con materiales sencillos o con formidables aleaciones, los libros y los barcos exploran el mundo, nos descubren riquezas nunca vistas y reinos sumergidos, nos llevan más allá de donde alcanza la mirada. Libros que son barcos: no se me ocurre una definición mejor para los libros escritos por un hombre que nació en una isla, y que trae hasta nosotros, en su prosa encandilada, el lugar en el que nunca ha dejado de vivir, esa mezcla de un mar y de una luz sin confines en la que Rimbaud, un día, creyó ver la eternidad.

—————————————

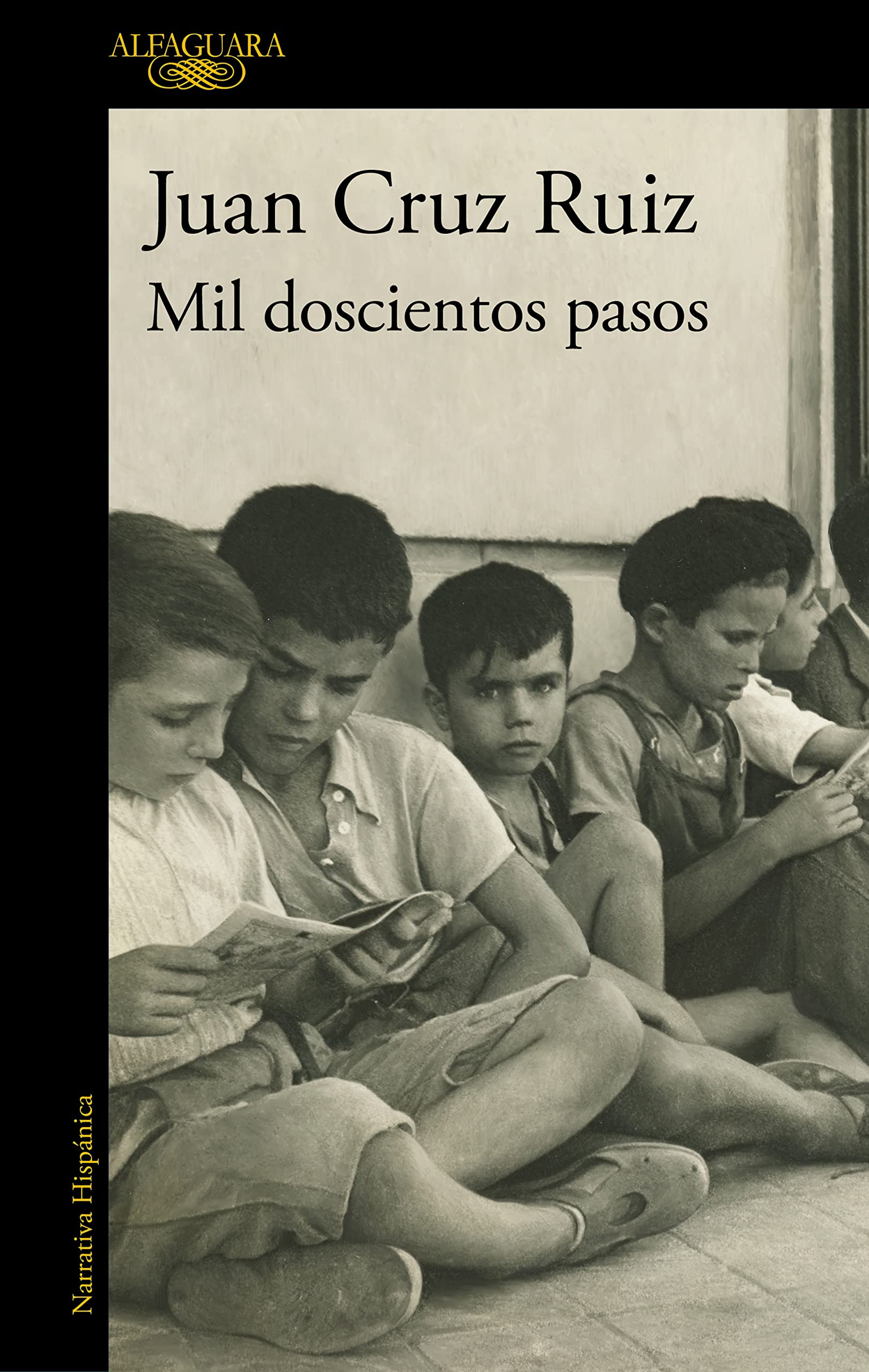

Autor: Juan Cruz Ruiz. Título: Mil doscientos pasos. Editorial: Alfaguara. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: