Una misteriosa carta escrita por un maestro sufí. Un hombre y una mujer dispuestos a poner en riesgo sus vidas para desentrañar un misterio milenario. Mahmed, un cetrero que trabaja para un príncipe saudí, y Nur, una famosa bailarina árabe, serán obligados por la organización secreta de los cármatas a unir su ingenio y sus conocimientos para descubrir qué oculta una antigua carta escrita por el maestro sufí, Ibn Arabi. Para ello, deberán seguir los pasos señalados por el filósofo a lo largo de un peligroso viaje por Oriente Próximo, perseguidos por el sádico príncipe saudí que pretende arrebatarles el ansiado tesoro: un arma muy poderosa que convertirá a quien la consiga en el Mahdi, el nuevo mesías que gobernará sobre todos los musulmanes.

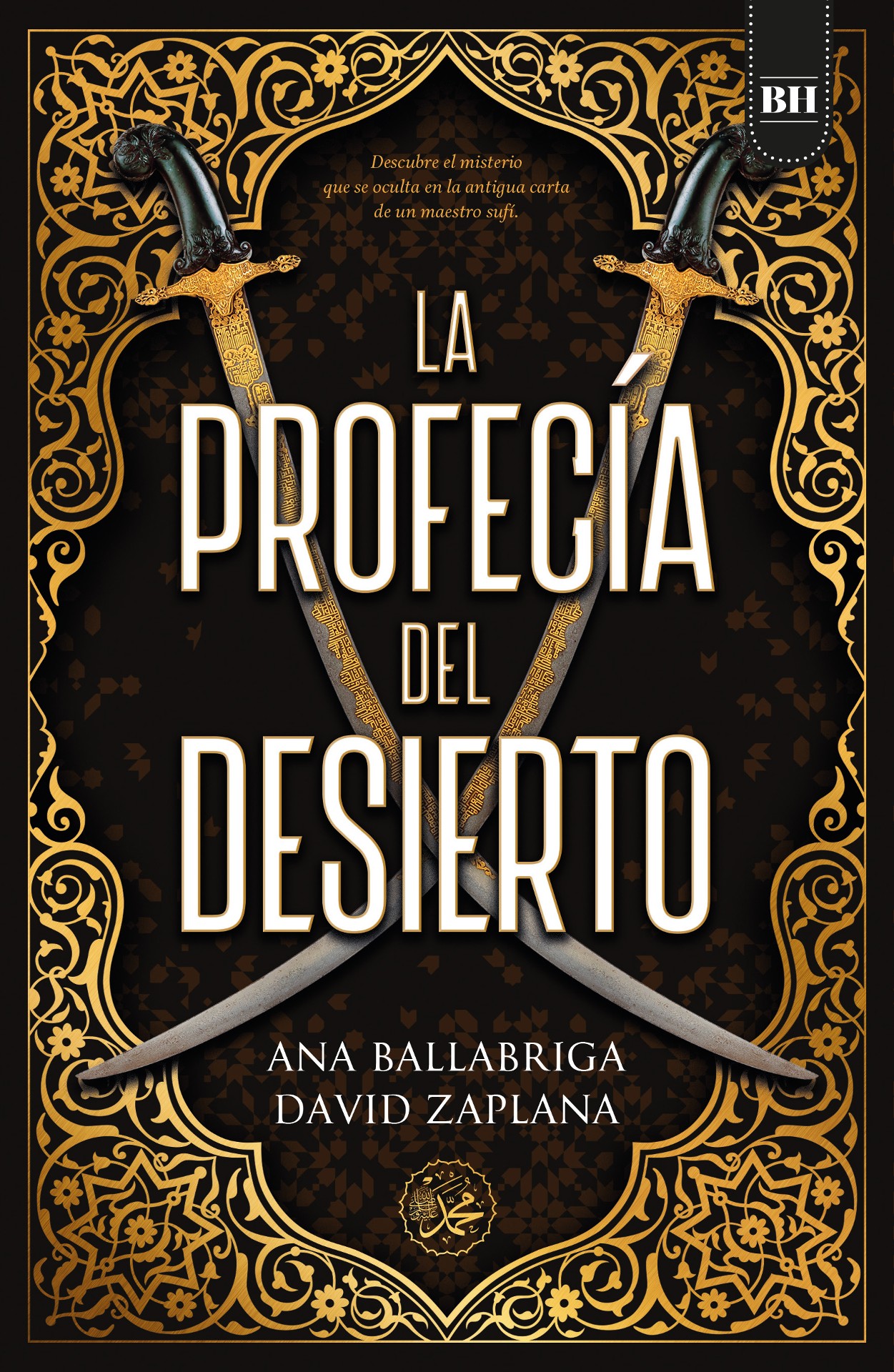

La profecía del desierto supone la renovación de las novelas de aventuras sobre búsqueda de reliquias históricas. En este caso, los misterios versan sobre sociedades secretas árabes y sobre el islam. Zenda adelanta un capítulo de esta novela conjunta de Ana Ballabriga y David Zaplana, editada por Umbriel.

Capítulo 4

Chop chop Square

Riad, Arabia Saudí

Mientras aguardaba en una celda del juzgado, Mahmed pensaba en su futuro inmediato. Le dolía todo el cuerpo y las venas de la cabeza palpitaban como si un halcón emitiera gañidos estridentes dentro de su oído. Sin embargo, ni siquiera el dolor desviaba sus pensamientos de lo que vendría a continuación.

Hacía dos años que vivía en Riad y nunca había asistido a una ejecución pública. ¡Cómo imaginar que la suya sería la primera!

Las historias que había oído le permitían recrear con detalle lo que le esperaba. Eran las diez, a esa hora debía comenzar el espectáculo. Los árabes nunca se habían caracterizado por la puntualidad. En cualquier momento, los guardias entrarían en la celda, le taparían la cabeza con una bolsa de tela negra y lo arrastrarían al interior de un furgón para trasladarlo a Chop Chop Square. La plaza estaría llena de gente y la policía acordonaría la zona para que nadie se acercara más de lo debido. Le obligarían a arrodillarse junto al canasto de mimbre, dispuesto para recoger su cabeza, evitando así que rodara por el suelo y alguien jugara al fútbol con ella. La gente gritaría: «¡Allah es grande!», mientras un verdugo de marcados músculos y cara de pocos amigos elevaría un afilado sable y, tras la orden de la autoridad pertinente, «Chop!», el canasto engulliría la cabeza. El carnicero limpiaría el sable sobre la ropa de su cuerpo inerte y un médico le tomaría el pulso para certificar que no podía seguir vivo sin cabeza. Sin embargo, él estaba condenado a la pena máxima y esta no terminaba con la muerte.

Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Cerró los ojos. Los rayos de sol, a través del ventanuco enrejado, arañaban su cerebro como las afiladas garras de un águila.

Había sido una noche muy larga. Después de capturarlo, lo trasladaron a la prisión de Ulaysha, para encerrarlo en una sala diáfana, de paredes níveas, con un escalofriante sumidero en el centro. Que estuviera preparada para limpiarla con un simple manguerazo, no podía presagiar nada bueno.

Pidió hablar con el embajador, pero nadie atendió sus demandas. Le obligaron a desnudarse y engancharon los grilletes de sus manos a una cadena que se deslizaba por una argolla del techo. La tensaron para que apenas alcanzara el suelo de puntillas. En esa posición incómoda lo dejaron varias horas hasta que un guardia regresó para interrogarlo. Llevaba un látigo de cuero en una mano, en la otra, una barra de hierro. Mahmed no lo dudó, firmaría una confesión de inmediato. No tenía sentido hacerse el duro, todo ser humano tiene un límite de resistencia al dolor, algunos pueden aguantar minutos; otros, horas; los más valientes, días. Pero, al final, la entereza se rompe con el sufrimiento. Sabía de gente que había perdido un ojo, la lengua o que habían muerto después de varios días de torturas. Él prefería una muerte rápida, «¡Chop!», la cabeza al canasto. Punto y final.

Le liberaron las manos para que firmara el papel en blanco donde escribirían la confesión. Gracias a su buena predisposición, el carcelero abandonó las herramientas que traía y se dedicó a practicar boxeo con su abdomen y sus riñones. De vez en cuando, dejaba escapar algún golpe al pecho o las costillas. Mahmed gemía con cada puñetazo, resignado, y echaba un vistazo al látigo y la barra de hierro olvidados en el suelo. Sabía que podía ser mucho peor. Intentó aislar el dolor, pero cada golpe era la acometida de un ariete que intentaba reventar aquel cofre protector. Cuando estaba a punto de desmayarse, el guardia le propinó una salvaje patada en los testículos. El dolor escapó de su encierro, arrasando cualquier residuo de coraje. Vomitó hasta la primera papilla, como una rapaz echando la plumada después de un gran festín. Y por fin, perdió el sentido.

Despertó al cabo de varias horas. No sentía los brazos y su pecho se elevaba con dificultad, obligándolo a efectuar exiguas inspiraciones; su corazón palpitaba a un ritmo desbocado, que marcaba los lacerantes redobles de su cabeza. Estaba solo y no sabía el tiempo que llevaba colgado de aquel gancho. Intentó evadirse pensando en su granja de España, donde había criado a Mitra. ¿Seguiría viva? Ahora daba igual, él estaba muerto.

Pensar en la granja y en Mitra le hacía sentir bien. Recordaba la emoción mientras esperaba a que aquel huevo eclosionara. Tardó veinte días y él mismo alimentó al polluelo con jirones de carne fresca. Poco después, le entregaba piezas muertas para que las desgarrara y ejercitara la musculatura del cuello, las patas y el pecho. Al cabo de un mes, tenía el plumaje completo y estaba lista para volar. Mahmed dejó de alimentarla, tenía que perder peso y el hambre le haría emprender el vuelo. Fuera de la granja, soltó a una paloma con un ala rota. Cuando le quitó la caperuza, Mitra fijó la vista en ella y erizó las plumas de la cabeza. Dudó unos segundos sobre su brazo hasta que extendió las alas y se dejó llevar por el viento. En cuanto mató a la paloma, Mahmed se la quitó y le entregó la cortesía, el mejor bocado, el que grabaría en el cerebro de Mitra que eran un equipo y que juntos nunca pasarían hambre. A partir de entonces, Mitra cazó para él, tanto pluma como pelo. Era la principal ventaja de un ave de vuelo bajo.

Mientras recordaba aquellos tiempos felices, unas alas surgieron en la espalda de Mahmed y echó a volar junto a su toghrol. Sobrevolaron valles, montañas y lagos, hasta alcanzar un río que los condujo al mar, el agua infinita, el horizonte sin final fundido con el cielo en un único color de distintos matices.

Su mente volvió a la celda de castigo con el chasquido de la puerta. Dos guardias le enchufaron una manguera a presión, lo descolgaron y lo llevaron a otra sala donde le esperaba un raído thawb.

—Vístete —gruñó uno de ellos.

Mahmed intentó mover los brazos, insubordinados, como las alas rotas de un ave. Poco a poco notó un cosquilleo en la punta de los dedos que se extendió por las palmas y el antebrazo. Dobló los codos, giró las muñecas y, por último, abrió y cerró las manos. Entonces, se vistió.

Lo metieron en un camión blindado y lo llevaron al juzgado, en el centro de Riad. La audiencia fue un paripé, a puerta cerrada y sin abogado defensor. El juez expuso los cargos y dictó sentencia:

—A la vista de las pruebas irrefutables aportadas por la policía, lo condeno a cuatro penas de muerte consecutivas, una por el crimen de una mujer extranjera y otra por cada uno de los policías asesinados durante su detención. La condena se llevará a cabo de forma inmediata en la plaza pública.

Mahmed se preguntó cómo ejecutarían las cuatro penas de muerte consecutivas. ¿Le cortarían la cabeza cuatro veces? ¿Le dirían al verdugo que golpease con moderación para no cortarla de cuajo, sino poco a poco, en cuatro certeros y controlados golpes?

El juez lo aclaró:

—Debido a la gravedad de los delitos, se le aplicará la pena máxima: lo condeno a ser decapitado y su cuerpo crucificado expuesto durante una semana, para sufrir la vergüenza y el escarnio público.

Lo trasladaron a una celda del propio juzgado y le anunciaron su ejecución para las diez.

Allí esperaba ahora y eran las diez y media. Aquella demora era insoportable.

Los guardias volvieron a la celda y le cubrieron la cabeza con una tela negra, como la caperuza que tranquiliza a una rapaz en ambientes extraños. A él le invadió el desasosiego.

Siempre había pensado que sería capaz de afrontar la muerte con valentía, pero ahora le flaqueaban las piernas y sentía ganas de vomitar. Mientras lo metían en el furgón, sus miembros se volvieron pesados como un avión sin alas y su cabeza comenzó a dar vueltas.

Cuando el furgón arrancó en dirección a la plaza, sin poder evitarlo, sin querer evitarlo, perdió el sentido.

—————————————

Autores: Ana Ballabriga y David Zaplana. Título: La profecía del desierto. Editorial: Umbriel. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

Una confesión en carne viva

/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…

-

Siempre fuimos híbridos

/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…

-

Odisea, de Homero

/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…

-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios

/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: