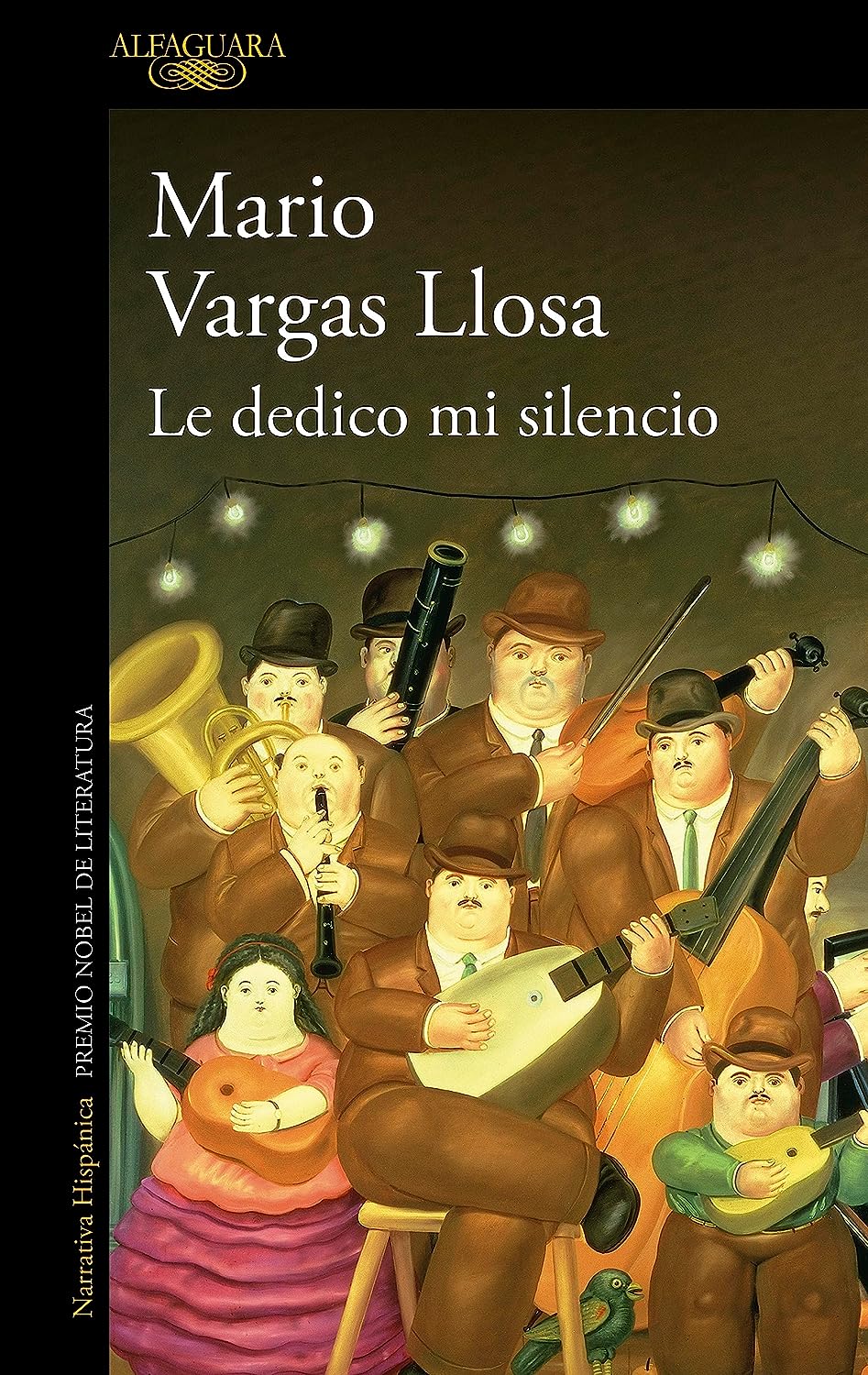

Para empezar, antes de adentrarse en los avatares de esta novela que no debería pasar por una obra menor, dos curiosidades: en primer lugar, el hecho de que Vargas Llosa dedique su relato a Patricia. Ya lo había hecho en 1967, hace más de medio siglo, con la misma dedicatoria, en su magistral La casa verde. Y, en segundo término, la circunstancia de que la portada esté compuesta de un detalle del cuadro de 1979, titulado Los músicos, del pintor colombiano Fernando Botero. ¿Y qué hay de particular en ello? Como bien se sabe, Botero murió el pasado mes de septiembre, justo cuando se acaba imprimir la novela, cuyo borrador está fechado por su autor el 27 de abril de 2022. Decía don Jacinto Benavente que la casualidad es un desenlace, pero no una explicación.

Estamos ante un homenaje a la música de raíz peruana, como el vals, cuyo origen parecía estar dividido entre el fandango español o el propio vals austriaco, con Johan Strauss, por parte de un narrador que, al margen de sus novelas, ha destacado siempre por sus excelentes ensayos y sus obras de investigación sobre autores como Rubén Darío, García Márquez, Flaubert, Abraham Valdelomar o la novela de caballerías.

Las conclusiones a las que llega ese empedernido escribidor, llamado Toño Azpilcueta, podría firmarlas el propio autor de la novela: la música peruana ha sido, acaso, lo que más —si no lo único— ha unido a un país tan disperso y heterogéneo como el Perú. Lo que pasa es que la imaginación y la inteligencia de Vargas Llosa son portentosas, y se mete en enormes charcos de los que escapa indemne, con el traje recién planchado. De ahí que, como le ha sucedido en tantos otros relatos, una cosa le lleve a la otra, y termine por hablar de personajes reales como el historiador peruano Durand Flores (o Flórez) (1925-1990), el “ilustre letrado” y “célebre crítico”; Abelardo Gamarra (1850-1924), el Tunante, el “ínclito criollista”, también llamado “el escritor del pueblo” por Ciro Alegría; Óscar Avilés (1924-2014), “primera guitarra del Perú”; Alejandro Ayarza (1884-1955), alias Karamanduka, autor de “La Palizada”, el vals peruano que Vargas Llosa reproduce en estas páginas; Felipe Pinglo Alva (1899-1936), el “Bardo inmortal”, autor del vals “El plebeyo”, y, cómo no, la inevitable y grandísima Chabuca Granda (1920-1983): “la artista que llevó el vals peruano fuera de las fronteras del Perú y lo hizo famoso en el mundo entero”.

Los guiños de Vargas Llosa al lector y, ya de paso, a sí mismo y a sus propias obras, son constantes. Empezando con los versos que aquí se reproducen de “La Palizada”: “Para nosotros ya no hay trabajo/ sino jaranas y diversión/ y andamos siempre de arriba abajo/ cantando coplas por afición”. Una letra que nos trae de inmediato a la memoria a los deliciosos Inconquistables de La casa verde y su himno identificador: “Somos los inconquistables, no sabemos trabajar, /sólo chupar, sólo timbear, / y aquí venimos a morir”.

¿Es consciente Vargas Llosa de que hay instantes en Le dedico mi silencio en los que nos remite a otras obras precedentes suyas, en una especie de viaje a la semilla? Veamos algún otro ejemplo. En el capítulo undécimo de su nuevo relato escribe: “¿En qué momento el país se había fracturado y roto por completo separando la sierra de la costa y a un hermano de otro hermano?”. En Conversación en La Catedral fue mucho menos fino, más contundente, claro y directo, pues la ocasión así lo exigía, y así se aprecia en las primeras líneas: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”.

Azpilcueta, personaje que mueve al lector tanto a la risa como a la compasión, es, como ya se anunció, una especie de nuevo escribidor, al estilo del inolvidable Pedro Camacho de La tía Julia y el escribidor, o el propio Varguitas, que lucha por hacerse un hueco en la literatura más seria de ese mismo relato. Azpilcueta, cuando emprende su aventura de realizar una biografía sobre el genial y oscuro Molfino, se encuentra con las dificultades propias de todo creador: la ausencia de noticias, la diversidad de opiniones, las mentiras y las verdades interesadas. Y, en segundo lugar, una vez que se pone en camino y emprende esa otra aventura de la escritura, las dudas a la hora de saber hasta dónde puede prolongar su trabajo, qué es lo que verdaderamente forma parte de un libro y qué material resulta desechable. Sin olvidar el reto que siempre supone encontrar un buen título que realce el espíritu y el contenido de la obra. Tanto es así que, en un momento determinado, casi al borde de la desesperación, Azpilcueta llega a pensar en un título tan poco afortunado como ¿Un champancito, hermanito?, del que le disuade una amiga que siente por él algo de compasión.

Sin embargo, Toño Azpilcueta, que se define a sí mismo como un “sismógrafo que mide las vibraciones del alma nacional”, es mucho más que un simple escribidor. Ahí radica la grandeza de este relato, en el que Vargas Llosa pone todo su oficio y toda su mucha inteligencia al servicio de una buena historia. Azpilcueta también es un don Quijote moderno, un caballero andante que enarbola un flamante discurso contra el mundo y la falta de imaginación. Un caballero que sacrifica su propio bienestar por la literatura y la investigación, por salir a la calle en busca de gigantes inexistentes; por someterse al juicio público y hacer frente a sus propias pesadillas a pesar de sus muchos sueños.

Lima, y el Perú en general, forma parte de la idiosincrasia de estas flamantes páginas, escritas con una asombrosa precisión, aunque no esté ausente la parodia. Lima y sus “callejones”, lugar en el que se fraguan las músicas populares, donde se aprecian, mejor que en cualquier otra parte, los misterios y milagros de la pobreza peruana. Vargas Llosa, que se siente como pez en el agua, aprovecha la ocasión que se brinda a sí mismo para reflexionar, como tantas otras veces, sobre el destino de su propia nación: “somos un país en el que la amistad es frecuente e indispensable, para reír, festejar los cumpleaños o aunque sea llorar juntos los duelos”.

No pasan inadvertidas esas otras reflexiones del autor sobre el término “huachafo”, en donde Vargas Llosa, con ese humor marca de la casa, saca a relucir su vena profesoral y académica. El vocablo lo aplica no sólo al mundo de la música, sino también al campo de la literatura, elaborando una original teoría en donde implica a autores como César Vallejo, Bryce Echenique o Salazar Bondy, en los que, “pese a sus prejuicios y cobardías contra ella, la huachafería irrumpe siempre en algún momento en lo que escriben, como un incurable vicio secreto”.

Vargas Llosa, en una nota final, con la que concluye su novela, se despide de todos sus lectores con una promesa o, al menos, con un firme propósito: “Ahora, me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de joven. Será lo último que escribiré”. En el horizonte, pues, como en sus tiempos mozos de París la nuit, el inagotable y genial “sartrecillo valiente”.

—————————————

Autor: Mario Vargas Llosa. Título: Le dedico mi silencio. Editorial: Alfaguara. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: