Blanca Celia Josefina Delacroix, baronesa de Vaughan, se ganó la vida holgadamente con el sudor de su entrepierna.

“Y porque los flacos del auditorio no se alboroten” —cual anota fray Juan Terrones, en su Arte o instrucción que ha de tener el predicador— añado: nuestra heroína dio en tales menesteres por devoción. Fue muy devota de un ex oficial francés, Antoine Durrieux, un guapo canalla y apostador. Su unión encajaba con el aserto de Daniel Defoe: “Las que con ligero y superficial afecto, se aventuran a los votos matrimoniales, son para mi poco más que prostitutas legales”. (Lascivia conyugal o Prostitución matrimonial, Ensayo)

Al grano. Blanca Celia Josefina, era adolescente y estaba de buen año, cuando su amante perdió una pasta gansa en una timba. Ni corto, ni perezoso, el tipo ofreció al acreedor cobrarse en las carnes de su coima. Satisfecha la deuda, Durrieux consideró que seguiría apostando a los caballos y, si palmaba, brindaría a su tusona como garantía.

En su excelente El fantasma del rey Leopoldo (Península/Atalaya, 2007), Adam Hochschild asegura que el buen Antoine ofertó a su prójima, bajo el nom de guerre de Carolina, a muy reputadas bolsas en los salones del lujoso hotel parisino Palace-Elysée. Ella, sin embargo, pensaría que la vulva era para quien la trabaja y dio inicial plantón a su chulo, lanzándose al combate a pecho (y sexo) descubierto, por cuenta propia.

Su desempeño le brindó cumplida fama. En 1903, el mayor rijoso de toda Europa, Leopoldo II de Bélgica, manifestó su ansia de conocer a la tal Carolina, cuyos atractivos le habían ponderado. Ocioso resulta decir que Leopoldo Luis Felipe María Víctor de Sajonia-Coburgo-Gotha y Borbón de Orleans, era un sátiro del tamaño de su patronímico. Un chocho que, a la vista de un ídem, babeaba sin tasa ni mesura.

Leopoldo II, “Rey de los belgas, las bellas y las bestias”, fue además riquísimo. Amén de su regio empleo, poseía una desmesurada finca: el Estado Libre del Congo. Un territorio equivalente a 67 veces el tamaño de Bélgica, o cinco veces la superficie de España (una hora menos en Canarias), que solía presentar al mundo como la obra tutelar filantrópica de una sociedad en pro del bienestar africano.

Tras aquella denominación se ocultaba, empero, un vasto latifundio esclavista. Su población exacta se ignoraba —eran negros y todos los gatos son pardos cuando interesa—, aunque debería rondar por entonces los treinta millones de almas.

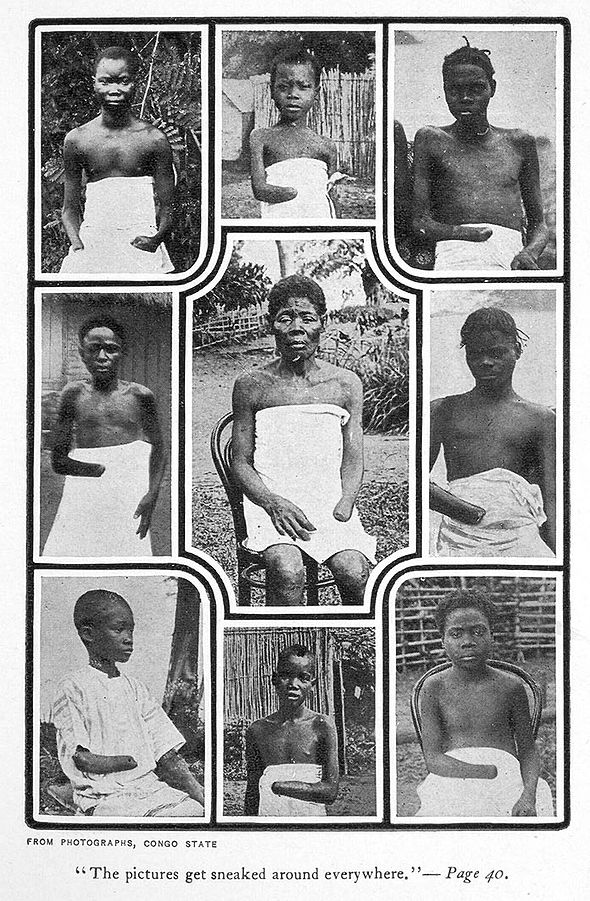

Leopoldo II desplegó en aquella geografía una milicia mercenaria para sojuzgar a los infortunados congoleses, a quienes sus administradores imponían severas cuotas de producción diaria, fuese sangrando caucho o abatiendo elefantes para conseguir marfil. Latigazos, mutilaciones, violaciones, incendios de poblados, secuestros de familias para someter a renuentes y fusilamientos aleatorios; eran moneda cotidiana.

Un joven marino polaco, Józef Teodor Konrad Korzeniowski, que remontó el río Congo durante esa época, quedó muy impresionado por aquel sombrío hades. Seis años después, ese navegante escribiría su novela El corazón de las tinieblas (Abada Editores 2007), tras adoptar el nombre literario de Joseph Conrad.

A Carolina Delacroix todo aquello le importaba un higo. El suyo propio, a fuer de exactos. Leopoldo II era ya sexagenario cuando la conoció, pero ella apenas contaba 16 y venía completamente equipada de serie. No se rompía de guapa, aunque era guaricha agraciada, voluptuosa y jamona; con un busto que curaba el hipo y una pelvis de grado 8 en la escala Richter. O sea, al monarca se lo batía cual si fuera mayonesa.

El rey esclavista se convirtió en siervo de su joven amante. Leopoldo, casado y con tres hijas, había tenido antes queridas. Sin embargo, a esta la lució en todas partes sin recato alguno, colmándola de caprichos y riquezas. En la intimidad, el rey la llamaba “Bellísima” y ella correspondía tildándolo de “Viejísimo”.

Caroline Delacroix, sabedora del negocio que se traía entre piernas, despilfarró aquella riqueza sangrienta. En un solo día, llegó a gastar tres millones de francos en vestidos del taller de una acreditada modista. (¡Toma ya, Pretty Woman!). También era propensa a salirse con la suya. Cierta vez, se quejó a su Leo del horario de trenes entre París y Bruselas. Según ella, no lograba permanecer en la capital francesa lo suficiente para concluir sus compras (entiéndanlo, gastar tres millones lleva tiempo). Sin dilación, el monarca ordenó retrasar la hora de salida del expreso nocturno a Bélgica.

La pareja se pretendía inmune al escándalo, pero la ostentación de Delacroix le valió el apodo de “la Reina del Congo” e incluso vio como apedreaban su carruaje. En paralelo, el chanchullo de Leopoldo II comenzó a tambalearse. El clamor internacional contra su brutal feudo fue denunciado por numerosas personalidades. Entre ellas, el propio Mark Twain, quien lo puso a parir en su Soliloquio del Rey Leopoldo (The P.R.Warren Co, 1905). No menos demoledor resultó el Informe Casement sobre el Congo, elaborado por Roger Casement, quien trabajó por cierto en la Asociación Internacional Africana (la tapadera fundada por Leopoldo II para ocultar su cruel esquilmación), y se convertiría luego en diplomático.

Pero Delacroix había engendrado dos hijos con el soberano (eso decía, al menos) y era la dueña del cotarro. El rey le otorgó un título de nobleza, la baronía de Vaughan, y ordenó construirle un fastuoso palacio estival, La Leopolda, aún existente con ese nombre en Villefranche-sur-Mer, lindero a otra finca que él poseía en dicho rincón de la Costa Azul. Aunque Carolina logró desposarse con el soberano —cinco días antes de que este falleciera exitosamente— jamás ocuparía dicha mansión. Bélgica y su nuevo rey la pusieron de patitas en la calle.

Eso sí, antes se llevó muerto (acertado uso aquí) el equivalente a 20 millones de euros actuales en dinero contante; y otros 39 millones más, de un fideicomiso que su provecto amante constituyó a su favor. De paso, se quedó con todas las joyas, objetos de arte, y varios miles de saneadísimas acciones, que Leopoldo inscribió a su nombre, pues Delacroix ejercía de tiempo atrás como la principal testaferro del soberano.

Blanca Celia Josefina publicaría unas memorias, dictadas a Paul Fauré, que ni fu ni fa. Son un flojo elucidario de su relación con el monarca, omitiendo que le puso los cuernos con Antoine Durrieux, su antiguo amante, trance donde llegó a pillarlos el propio interesado. La sangre no llegó al río pues el viejo chivo tonteaba, por su parte, con la guapísima Cleopatra de Merode, una bailarina que solía deleitarlo con fouettés en tournant y tiro porque me toca.

La Reina del Congo no resultaría, empero, una devota madre. Uno de sus hijos fallecería pronto y el superviviente no cató un céntimo de su fortuna. Ella se encargó de despilfarrarla por completo, antes de morir en 1948. Tal vez no sea una historia ejemplar. Pero, citando a Enrique Jardiel Poncela: “con frecuencia, la vida de las grandes mujeres públicas resulta más interesante que la de los grandes hombres públicos”.

-

Día del Libro 2025 en la Cuesta de Moyano

/abril 23, 2025/El 23 de abril, la iniciativa “Leer y oler”, en colaboración con el Real Jardín Botánico-CSIC, implica que, con la compra de un libro a los libreros de la Cuesta de Moyano se regalará una entrada para recorrer ese día el Real Jardín Botánico-CSIC.Completando la actividad, el jardinero, paisajista, profesor e investigador, Eduardo Barba, dedicará ejemplares de sus libros El jardín del Prado, un ensayo que recoge la flora de las obras de arte de ese museo, así como de Una flor en el asfalto (Tres Hermanas) y El paraíso a pinceladas (Espasa). Además, desde las 10 h, los alumnos…

-

La maldición del Lazarillo

/abril 23, 2025/Al acabar la contienda mi abuelo purgó con cárcel el haber combatido en el Ejército Rojo: su ciudad quedó en zona republicana. Al terminar su condena se desentendió de mi abuela y su hijo y formó una nueva familia. Esto marcó a fuego, para mal, a mi gente. Hasta entonces mi abuela y sus hermanas regentaban un ventorrillo en el que servían vino y comidas caseras. Harta de soportar a borrachos babosos que, por ser madre soltera, la consideraban una golfa y se atrevían a hacerle proposiciones rijosas, cerró el negocio. Trabajó en lo que pudo: huertos, almacenes de frutas,…

-

3 poemas de Marge Piercy

/abril 23, 2025/*** La muñeca Barbie Esta niñita nació como de costumbre y le regalaron muñecas que hacían pipí y estufas y planchas GE en miniatura y pintalabios de caramelo de cereza. En plena pubertad, un compañero le dijo: tienes la nariz grande y las piernas gordas. Era sana, probadamente inteligente, poseía brazos y espalda fuertes, abundante impulso sexual y destreza manual. Iba de un lado a otro disculpándose. Pero solo veían una narizota sobre unas piernotas. Le aconsejaron que se hiciera la tímida, la exhortaron a que se animara, haz ejercicio, dieta, sonríe y seduce. Su buen carácter se desgastó como…

-

La galería de los recuerdos inventados

/abril 23, 2025/Cugat se situaba entre lo cañí y lo kitsch. Lo digo por el bisoñé que llevaba puesto y con el que incluso jugaba a que se le caía durante la actuación, entre el mambo y la rumba con decorados fucsia y pistacho. Lo que yo no sabía en aquellos primeros noventa es que Cugat venía de vuelta ya de casi todo: de los excesos, del lujo, de las luchas, de la vida interminable en hoteles, de varios matrimonios fracasados, de lucirse por toda la geografía estadounidense tocando sin cesar. Fue el hombre que desde el principio de su carrera tuvo…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: