Cuando abrieron el sobre y desvelaron mi nombre tras el seudónimo “Luis Parterrío” (un homenaje al protagonista de una novela que nunca verá la luz) volvió a mis ojos —fue un instante, una fracción vertiginosa de segundo como la que supongo se presenta en momentos aterradores (o significantes, quizá) de la vida— una imagen concreta: mi escritorio —ese buen mueble de madera negra, regalo de mi madre como inversión en buenas notas, totalmente cubierto de libros como lo suelo tener, muchos de ellos pendientes de leer, otros releídos hasta la saciedad, otros sólo leídos a medias—, la libreta Moleskine abierta en la primera página y una cerveza helada junto al reloj que marcaba las ocho y media de la tarde. Era el 20 de abril de 2020.

Acababa de escribir las primeras palabras de lo que acabaría siendo La sangre del padre. Rezaban así: “La luna estaba alta en el cielo más allá de Babilonia, que era el más azul del mundo. Cuánto más extraordinarios que los dioses de Grecia debían de ser los que moraban en aquellos aires para haber creado el cielo de un azul tan brillante”. (Siempre me gustó ese comienzo y, de hecho, reservado queda para mi siguiente novela). Ese comienzo correspondía a una escena en la que Alejandro acudía a la tumba de Ciro, primer rey aqueménida de Persia, y mirando al cielo y a la luna, pensando en que los dioses de Persia eran más extraordinarios que los de Grecia, recordaba su infancia.

El manuscrito estuvo listo en relativamente poco tiempo. Fueron quince, dieciséis meses, lo que me llevó tener un borrador de 791 páginas, 33 capítulos (¡sólo!) y 376.981 palabras. Empezaba, pues, in media res, con Alejandro ya profundo en Persia, cronológicamente en el año 330, visitando a Ciro muerto. Se sucedían tras ello varios saltos temporales hasta consolidar una doble línea narrativa: los capítulos pares marcaban el curso progresivo desde la infancia hacia el punto en Babilonia en el 330; los capítulos impares relataban la historia a partir del momento en Babilonia en el 330 hasta la muerte de Alejandro en el 323. Con aquel complicado patrón, que me forzó a escribir la historia a destiempo y no de forma lineal, pretendía que un Alejandro —el joven, el griego, el de los capítulos pares— siempre fuera persiguiendo al otro —al oriental, al de los capítulos impares, quien sintiendo que algo se le acerca por la retaguardia pretende seguir y seguir avanzando, poniendo cada vez más tierra y páginas de por medio—. Aquella novela pues se parecía a la actual lo que el bloque de mármol a la escultura, lo que el lienzo en blanco a la pintura final.

Las ideas extravagantes de este tipo siempre llenan a uno de gran emoción, especialmente cuando está derrochando tinta sobre las páginas de un bloc de notas, componiendo con el fervor de los barrocos lo que ya visualiza como un giro visionario y casi de revolución. Pero escribir es el proceso de hacer legible la imaginación, para a uno mismo y para el lector. Esa imaginación cruda, viva, que se derrama en momentos de éxtasis desde la mente y que tan bien sirve para la pintura o la poesía, el novelista debe no domesticarla, pero sí darle un orden y sentido narrativo a través de la técnica y el estilo. En un ejercicio de realismo, sensatez (y puede que hasta generosidad con el potencial lector), uno acaba simplificando y derivando a esquemas más clásicos, abandonando las ínfulas de novela faraónica —las que sinceramente creo sirven más a la vanidad creativa del escritor que a la calidad literaria de la novela—. Novelar consiste en convertir la selva en jardín, pero sin que el jardín pierda la raza de la selva —su misterio, su horror y sus proezas—. Es dotar a la selva de orden: ocultar en el jardín los secretos de lo «salvaje, áspero y arduo» (y, tras esto sí valga la redundancia, lo dantesco). La selva es magnífica, pero impenetrable e imposible de descifrar. El novelista en esto no es distinto del jardinero que adapta el paisaje al canon humano sin pervertir el canon natural (el buen jardinero, claro está, no el paisajista fatuo que divaga sobre lo abstracto de horizontes vacíos al carecer de criterio botánico, que es el verdaderamente estético).

Como he dicho, aquella cronología selvática e imaginación desbordada desaparecieron de la versión final. Ahora, sin embargo, evoco esa primera La sangre del padre. Evoco el proceso de poda y creación del jardín, como la evoqué el 15 de octubre, noche de autos, para recordar cuánto cambian y evolucionan las cosas —los textos, las metáforas y preferencias; la vida en general, el libro que escribes y el libro que eres— desde que se conciben hasta que se les pone final forzado. Lo hago para recordarme a mí mismo que la novela que ahora escribo, y de la que me distraigo con este breve artículo, también está, como lo estuvo La sangre del padre antes de serlo, atravesando su proceso. Diría que he terminado de delimitar la selva, que ya tengo buen conocimiento de la topografía del paisaje, de las dimensiones, volúmenes y especies que lo habitan. Ahora toca ponerse a trabajar en el nuevo jardín. Ánimo de jardinero (como el del pobre Abdalónimo, al que Alejandro hizo rey de Sidón apartando de su jardín) no me falta al menos.

—————————————

Autor: Alfonso Goizueta. Título: La sangre del padre. Editorial: Planeta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

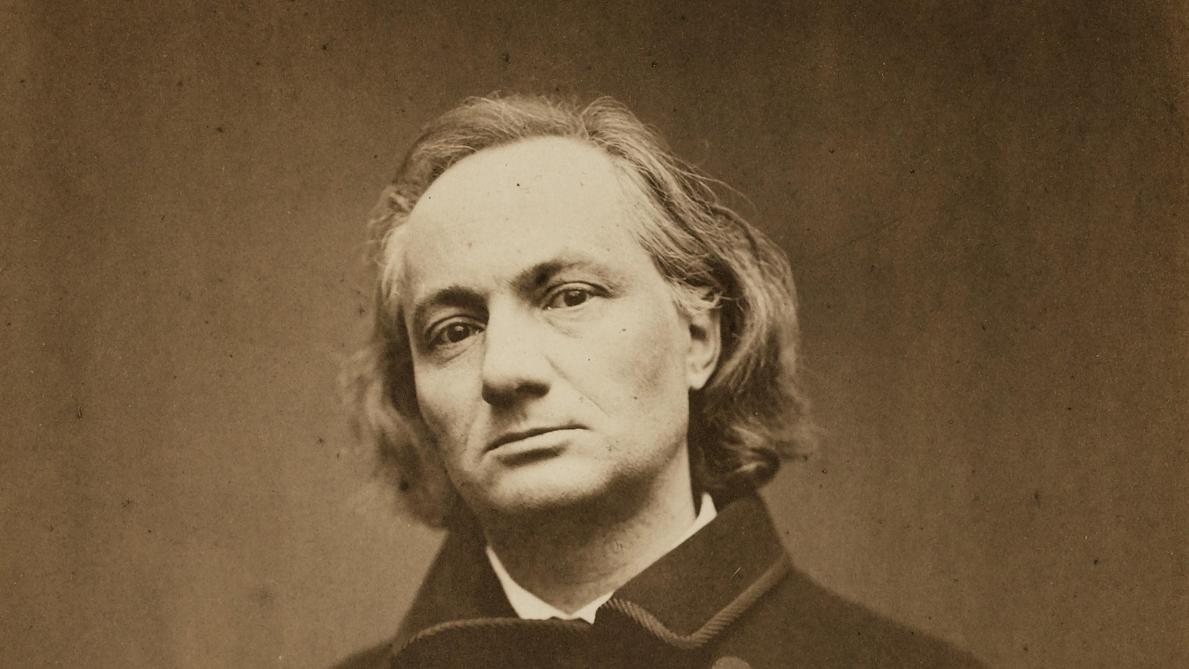

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: