He aquí por fin, después de tanto tiempo, un libro peligroso. Yo, por ejemplo, lo he depositado en la estantería con eso que se llama ‘temor reverente’, y que en este caso no es sino una versión con efectos un poco más a largo plazo de la duda del artificiero que, alicate en mano, se debate ante el cablecito azul o el cablecito rojo. Uno se pregunta muchas cosas ante este pequeño libro, que recopila versos, a veces carcomidos, escritos por hombres que ya fueron devorados por los gusanos y las ratas hace diez siglos. Sin ir más lejos, cabe preguntarse si lo que durante tanto tiempo se ha dado en llamar progreso —ya han pasado mil años desde que alguien escribió los versos que recoge este libro— es, en realidad, progreso. ¿Lo es? Pongamos un ejemplo: un jovencito del siglo XI nacido en Mitilene, o en cualquier otra provincia cercana al Imperio Bizantino (he dicho Mitilene por el poeta Cristóbal, pero también porque le tengo un cariño especial a esa islita: he vivido allí), se ponía en manos de un grammatikós, desarrollaba sus talentos, si es que los tenía, en poesía, retórica y toda clase de ingeniosos malabarismos, y entonces su maestro lo dejaba al cuidado de unos maïstores, que pulían a quien probablemente estaba destinado a ser un futuro administrador. Bizancio ya no era un imperio fuerte, vertebrado por dinastías sólidas. A sus monarcas se los llevaba el viento, los palacios eran lugares asolados por la traición, las maquinaciones de unos y de otros derivaban en decisiones políticas nefastas. Esto, sorprendentemente, no ha cambiado en diez siglos, y esa es una de las preguntas peligrosas que arroja como sin querer este libro: ¿por qué demonios no ha cambiado nada? A Constantinopla llegaban sin cesar aspirantes a funcionarios y cortesanos que lo habían aprendido todo de los maïstores, los “mayores y mejores” de los gramáticos bizantinos. No eran, posiblemente, expertos en la vida ordinaria, pues todos ellos provenían de familias adineradas o dinastías de funcionarios, descendientes de antiguos cargos de la administración que habían mostrado una corrupta adhesión a la aristocracia civil, también exactamente igual que ahora. Habían habitado desde niños una esfera perfectamente blindada contra la infiltración de la miseria y sólo habían salido de ella para medrar en la trama “de una constante petición de honores, puestos y ayudas” a quienes ocupaban los más altos puestos de poder. La movilidad vertical —cito aquí a las autoras de la introducción— “fue, por ello, uno de los rasgos más característicos del cambio social del siglo XI. Al mismo tiempo, se constituyó un entramado de relaciones, de promociones y alianzas en torno a la figura del emperador o de sus cercanos, definido por Ahrweiler como “solidaridades horizontales”, muy distintas de las antiguas jerarquías.” Una vez más: ¿progreso? Sin embargo, había una inmensa diferencia entre los encargados, entonces, de administrar el Imperio Bizantino y sus homólogos (la clase política) de ahora: ellos sabían leer y escribir. Y sin esas dos asombrosas capacidades (sin el apoyo, mucho más que cortesano, del prestigio intelectual) el acceso a los lugares elevados de la torre social les hubiera resultado imposible.

Yo tiendo a ser de la opinión de René Guénon, que supo desentrañar para la llamada “modernidad” la antigua doctrina de los ciclos hindúes: recorremos como ratas un tiempo circular, donde toda nuestra experiencia espiritual se va degradando ciclo a ciclo hacia un puro materialismo (es curioso utilizar esta terminología de lavadora), sin la posibilidad de un progreso que en realidad sólo sería el espejismo de un falso movimiento hacia delante. El tiempo —y sólo en apariencia— es lo único que avanza. El discurso general identifica el tiempo con el espacio, al tratar el progreso como un movimiento hacia el futuro y cualquier idea en principio retrógrada —la etimología de esa palabra ya lo dice todo— como una época afortunadamente superada. Ejemplos como el de Bizancio vs. el Mundo Moderno le hacen a uno posicionarse del lado de espiritualistas como Guénon antes que en el bando de los identificados como progresistas. No hay, en realidad, ningún progreso. La invención soberana del tiempo —algo puramente ilusorio— como un bien calibrado mecanismo universal no debería imbuirnos de la superstición de que el segundero obcecadamente impulsado hacia el futuro suponga necesariamente la idea de llegar a un lugar más avanzado sólo porque éste se encuentra por delante de nosotros. Nos hacemos viejos, ¿no es verdad? Nacemos como un sujeto puro, sin memoria, más cerca de lo que jamás lo estaremos del misterio que nos aguarda tras ese maravilloso proceso de corrupción que llamamos vida, viajeros en la trama de otro círculo perfecto —con mayor o menor radio para unos u otros: imaginemos lo que significaría ver el radio que nos ha sido dado en un instante cualquiera de nuestras vidas—, y no puede decirse que concluimos el trayecto con un aspecto mejor que el que tuvimos cuando fuimos el niño dios, el muchachito divino. ¿Y en lo que respecta a la consciencia? En este sentido admito mis simpatías por el platonismo, y creo firmemente que conocer es reconocer. Y hasta que no reconocemos —pero en vida— el silencio y la oscuridad de la que procedemos, nunca estaremos en condiciones de decir, sinceramente, que después de tantos años hemos llegado a saber.

La falta verdadera de un progreso explicaría por qué las clases dirigentes se encuentran hoy en el mismo estado de paraplejia espiritual y corrupción moral que sus homólogos de diez siglos atrás. Pero también debe servirnos para comprender cómo es posible que ahora apenas balbuceen quienes hace diez siglos debían expresarse en el lenguaje —o más bien en la gramática— de la poesía si pretendían ocupar un mínimo cargo responsable. Es verdad que salvo en casos elevados como el de Cristóbal de Mitilene la poesía bizantina escrita por la aristocracia civil tenía más de gramática que de verdadera poesía. Se hacía alarde de memoria (principalmente para citar textos bíblicos, como en el caso de Pselo y el Pseudo Pselo), de buen oído para la métrica, de recursos estilísticos que reforzaban el tono cáustico o la imitación cómica —con una enorme habilidad para la paranomasia, la epístrofe y la antanaclasis—, a la manera de Persio y Juvenal, aunque en ocasiones escorándose un poco más hacia la aspereza prosaica de Petronio. Es el caso de este poemita de Cristóbal, dedicado a un tal Basilio, llamado el Porcino, “que muchas veces reclamó los escritos del poeta” cuando al parecer era un verdadero patán. Voy a dar primero la versión traducida en el libro:

¿Por qué gruñes tanto tratando de conseguir mis libros

y me repites a menudo “aliméntame con tus escritos”?

Lárgate lejos. Un cerdo no zampa miel.

Tienes, amigo mío, bellotas para tu cena favorita,

y si lo que necesitas son más bien algarrobas,

tu mujer te atiborrará también de algarrobas,

Y doy aquí la que contiene los segundos sentidos que la traducción literal no permite, lamentablemente, descubrir (salvo en las inevitables revelaciones a pie de página):

¿Por qué gruñes tanto tratando de conseguir mis libros

y me repites a menudo “aliméntame con tus escritos”?

Lárgate lejos. Un cerdo no come miel.

Tienes, amigo mío, polla para tu cena favorita,

pero si lo que más necesitas fueran cuernos,

de cuernos te atiborrará también tu esposa.

Cristóbal juega con el doble sentido de “bellota” (bálanos) y “glande” y de “cuernos” (keratia) y “algarrobas”, dando con ello a entender que Basilio el Cerdo era un homosexual encubierto casado simplemente en nombre de las apariencias. (En eso Pselo no se andaba por las ramas y de un monje enemigo del monasterio de Sabas decía: “hermafrodita y además maricón”).

Precisamente, en el poema de Pselo contra el Sabaíta encontramos una serie epidíctica bastante divertida que termina con un combo letal digno de Quevedo —“varón por arriba y afeminado por abajo… / enterrado en la mortalidad de los cabellos / pero calvo de bienes por completo / criatura colmada de carrillos hinchados / artífice de palabrejas golpilingües…”—, pero cuyo comienzo bien podría aplicarse a quienes hoy imponen medidas de obediencia a aquellos que ni siquiera han tenido el gusto de elegirlos en las urnas (si es que esa supuesta elección sirve de algo):

¿Es que acaso subiste al Sinaí, padre?

¿Entraste en la nube de la sabiduría?

¿Has conocido el terrible misterio de los cielos?

Tú, que andas corriendo por los antros,

que sopesas razón y oro

y haces que la balanza se incline a la ganancia,

¿quizá recibiste las tablas que Dios inscribió,

las mismas de las cuestiones inefables?

¿Quién te ha nombrado a ti jefe de los pueblos?

¿Quién te ha dado el puesto de general de los ejércitos?

¿Quién te envió a los pueblos a adoctrinarles con dogmas?

¿Quién para oprobio de dignatarios imprudentes?

“Dignatarios imprudentes”: qué ligero es este epíteto, qué candoroso, viniendo de un hombre como Pselo. Sin embargo, entiendo que es un pequeño error, completamente comprensible, en la interpretación de este verso (Pselo escribe akritón, que eran los soldados que protegían las fronteras del imperio bizantino), lo que suaviza involuntariamente la invectiva. Soldados dormidos, atontados, imprudentes por pura dejadez: ellos son los responsables de que en “los pueblos” se infiltre el veneno de los dogmas descabellados, de las mentiras tomadas por verdades inefables. ¿Seguimos estando en el siglo XI? ¿No es esto —véase la negociadora de la UE vestida con los colores de la bandera ucraniana, véanse los administradores sobornados por filántropos y farmacéuticas, véanse todos los interesados en las ocupaciones de nunca acabar, véanse los gobernantes que declararon una guerra en voz baja contra sus propios ciudadanos— una pura imagen del presente?

Ya no hay Pselos, ni Pseudo Pselos, ni un pequeño y jorobado Cristóbal de Mitilene (no sé si Cristóbal era así, y sin embargo sé que hoy sólo podría ser pequeño y jorobado). Pero el tiempo no avanza. No existe el progreso salvo como argumento para una bolsa de votantes. Cualquier sentimiento de que el “desplazamiento” temporal supone un movimiento espacial hacia un horizonte iluminado no es más que una superchería derivada de la suma de nuestra experiencia con las destinaciones (salir por una puerta, entrar por otra) y los procesos ópticos. Por eso poetas como Miguel Pselo, Juan Mauropo, Juan Sifilino, Constantino Licudes y Cristóbal de Mitilene —esbelto entonces, jorobado ahora— siguen estando tan vivos. Su poesía no tiene la liviandad que yo prefiero, la revelación maravillosa de las cosas sólo tenuemente intuidas, pero se revistió de un armazón retórico, estilístico, formal, para durar a lo largo de los ciclos. Y no obstante, también mi favorito sintió el rapto de esa ligereza al hablar —como en una ocasión hizo Proust— acerca de las ratas. El poema nos ha llegado cercenado, como roído, precisamente, por ratones, y sin embargo su capacidad evocadora resulta mucho más poderosa por el hecho de sostenerse en esas columnas devoradas por los huecos. Recuerda mucho a la poesía simbolista, horadado como está (mi querido monje de Chirico), recuerda sobre todo —a mí me lo recuerda, por lo menos— al Thomas Bernhard de En las alturas. Con sumo cuidado, para que no se rompa, como una porcelana o un niño dormido, voy a depositarlo aquí, incompleto (¿por el paso del tiempo? ¿qué paso?), y por jugar a la manera de Cristóbal dejaré en el aire la pregunta de quiénes son las ratas y quién los hurones. Una pista: ninguno sabe ni leer ni escribir, sólo comer la casa (o, como diría Pselo, “calvos de buen obrar”):

Los ratones de esta casa que todo lo comen

dedicados a aparearse y a parir

mi casa su colonia

sus actos tan terribles

hacen carreras y corren en círculos

destruyen con los dientes

saltan y chillan

mirando allí

y allí

saltan de los rincones

unos ratones

a otros

empujan

volviéndose a mí

y así a la lámpara

y buscan huir todos a una

y entonces situándose en medio del dintel

iniciando una disputa por un hueso

sebosos y gordísimos hasta decir basta

al observarlos creí que eran lechones

a tantos alimenta esta casa mía

aumentando incluso más debido a los partos

levántate y cuenta los ratones de la casa

lechones por naturaleza

que se comen todo lo que de comestible hay en la casa

roen los papiros y los libros

roen las palabras

roen incluso este poema

no soy capaz de espantarlos de ninguna manera

—no diez

una multitud de innumerables

los salvajes—

primero reduciéndolos por hambre, como tiene que ser,

una red matarratones

puse para ellos y muchas veces una trampa

y dentro se acomodaron también muchos hurones

y la red fue su refugio

tenían como residencia

revelándose criadora, no matadora, de ratones

Y ellos al ver los hurones y las redes

ven a los hurones como sus compañeros

y contemplan las redes como sus refugios

tan ajenos están al puro miedo

tras haber dejado a un lado su natural cobardía

y arrojado todo temor lo más lejos posible.

Me afanaba por tramar engaños, pero en vano

y a los malvados ratones no fui capaz

de echar fuera de casa,

animales funestos

abominables seres

a los que proporciono una vida sin molestias.

—————————————

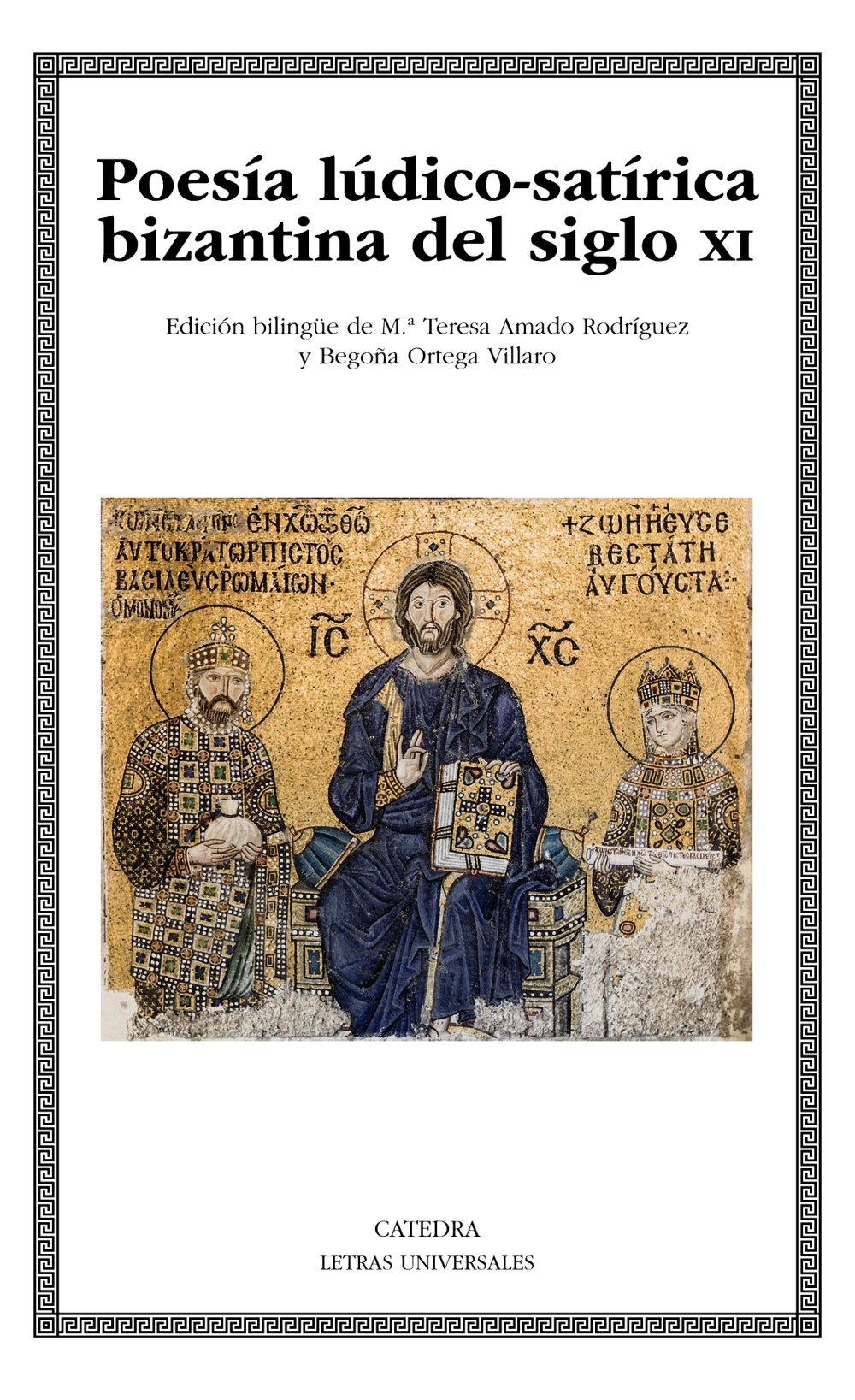

VV.AA. Título: Poesía lúdico-satírica bizantina del siglo XI. Edición: Begoña Ortega Villaro y María Teresa Amado Rodríguez. Editorial: Cátedra. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: