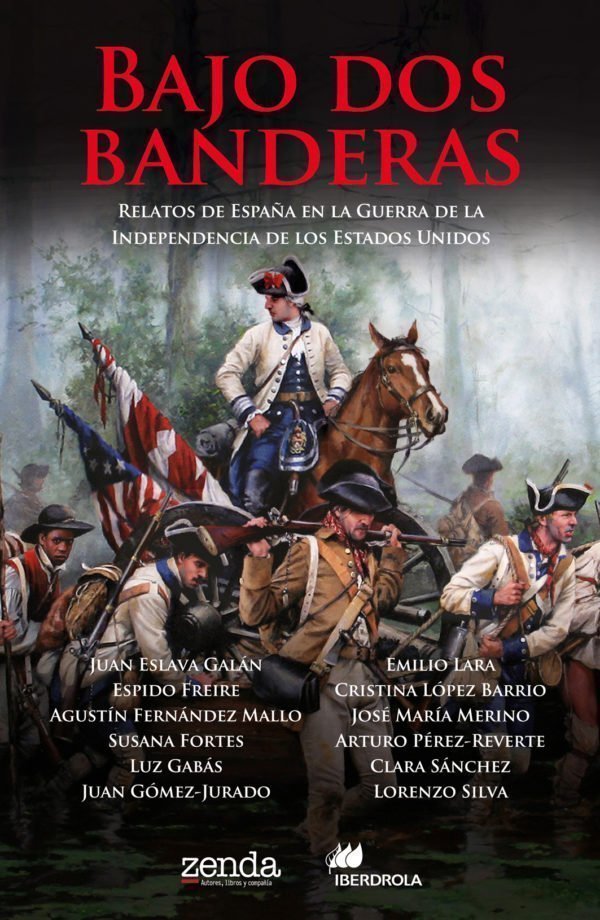

Fragmento de La marcha de Gálvez, de Augusto Ferrer-Dalmau.

En A la ventura, Susana Fortes nos cuenta la historia de 500 hombres dispuestos a luchar contra los “casacas rojas”. 500 valientes —liderados por Bernardo de Gálvez— a los que aguardaba otro enemigo aún más devastador, un huracán, antes de cumplir con su “bautismo de fuego”.

Este cuento está incluido en el libro Bajo dos banderas —editado por Zenda e Iberdrola—. Doce miradas, doce relatos de España en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, firmados por doce relevantes escritores españoles: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte Clara Sánchez y Lorenzo Silva.

El 25 de julio de 1779, mientras servía la mesa para el almuerzo de honor, a Rosaura María Oliveira se le volcó entero el salero, y no supo qué hacer más que las cruces.

—Ay Dios mío, qué va a pasar.

Era una mulata martiniqueña, de hombros altos y andares pacíficos, diestra en el manejo de los fogones, de unos cuarenta años bien cuajados, los tres últimos como cocinera en la casa principal de la villa, residencia habitual de Don Bernardo de Gálvez, coronel del regimiento de infantería de la Luisiana y recién nombrado gobernador de Nueva Orleans.

Cuando la estremecía el terror de un mal presagio, ella pensaba que en una mansión como aquella no había cuidado, ya que no existía otra en toda la ciudad que estuviera tan bien custodiada por una guardia de fusileros. Pero los tiempos andaban revueltos. Desde que los colonos americanos habían declarado la independencia y plantaban cara al ejército de la Gran Bretaña, cada cual albergaba su propia esperanza, ya fuera en sueños o en palabras. Pero nadie podía decir a ciencia cierta qué estaba ocurriendo en realidad ni quiénes eran los hombres de fiar.

En la vieja casona del camino real, situada a dos cuadras del cabildo, entraban y salían visitantes de muchos rumbos. Llegaban correos intempestivos. A menudo se celebraban reuniones que a veces acababan en almuerzos de gran cubierto donde sus platos antillanos a la pimienta molida eran muy alabados, aunque acostumbraban a ser degustados siempre en voz baja. Ella algo había oído, sorda no era, y bien veía el trasiego de fardos que los hombres transportaban en carretas de mulas desde el polvorín hasta la misma bocana del río donde atracaban goletas y balandros.

Todo el mundo sabía que las cosas no pintaban bien para el ejército patriota sin apenas munición, ni mantas, ni siquiera uniformes, y que el gobierno de España simpatizaba con la causa. En el mercado de abastos la gente del común no ocultaba su inquietud. Se decía que los gabarreros habían avistado soldados ingleses en el curso bajo del Misisipi y crecía el temor a que los casacas rojas pudieran atacar la ciudad en represalia. Rosaura no temía por ella, pero sí por los chicos, el pequeño, Jeremiah, escurridizo como una lagartija, aún no había cumplido los cinco años, pero el mayor, Nathaniel, ya estaba casi en edad militar y andaba por las calles como un gallo de pelea. Que ella supiera, España no había entrado aún en guerra con Inglaterra, pero no se fiaba. Después de santiguarse volvió a los pucheros.

Había sido educada en la religión cristiana por las hermanas de la Caridad en Fort-de-France, pero conservaba intacta la fe en los presagios de sus creencias yorubas. Volcar un poco de sal fuera del plato podía acarrear cualquier desgracia, eso lo sabían hasta los niños. Y a ella se le había derramado el salero completo. De todos modos no dijo nada. Limpió el estropicio lo mejor que pudo y esperó.

Por la ventana vio el perfil de la ciudad colonial con el sol reverberando en los balcones. Las hojas del flamboyán del patio habían cobrado una pesadez de hierro en el sopor del mediodía. La quietud del aire le apretó el corazón, pero había demasiado trajín en la cocina para andarse con flaquezas. Así que llenó un balde con agua caliente, tomó aire y empezó a fregar una perola de cobre hasta sacarle brillo. Se olvidó del salero.

En los muelles la ciudad hervía cada día con un calor de sentina. Calles alborotadas de tabernas llenas y boliches con ventanas abiertas a la música africana, en las que se daban cita gentes de todas las trazas. Bullicio de voces sureñas subidas de ron y melaza. Más allá, en la dilatada desembocadura del río, sobre el rumor del agua mansa dormían los buques de cabotaje con las velas aferradas junto a las grandes gabarras cargadas de carbón y sacos de harina. El viejísimo Misisipi con sus barbas verdinegras.

En la desembocadura los herbazales se confundían con el color del agua. Ni mar, ni tierra, pura llanura de aluvión y bejucos. Una chalupa de pesca quedó inmovilizada entre los juncos. El pescador se ayudó del remo a modo de pértiga para ir arrimándola a la orilla. Mientas apilaba el aparejo en la popa, vio que algo se movía por abajo. Le pareció un castor por el tamaño. Metió la mano por el hueco entre las nasas y sacó por el aire pataleando a un morenito de cinco años de pantalón corto y sombrero de paja para pescar cangrejos.

—¡Tenemos polizón! —exclamó con una risotada plantándolo de pie en la cubierta—. ¿Cómo te llamas si puede saberse?

—Jeremiah —respondió el crío agachando la cabeza.

Pero casi no se oyó el nombre, porque en ese instante el aire se rompió con un abrupto chiar de pájaros. Una bandada de pelícanos rosas cruzaba la laguna, rozando el agua con su batir de alas. Un espectáculo majestuo. El niño siguió el vuelo de las aves, pero de pronto empezó a olfatear el aire, dilatando mucho su nariz chata como un animal que atisbara el peligro. Un instinto salvaje lo llevó a arrimarse a la pierna del pescador igual que un potranco asustado. El hombre también había notado algo. No sabría decir muy bien qué, un sonido distinto del agua al entrechocar con la barcaza, un tono más cobrizo en los resplandores del sol, una pequeña sacudida del fondo del río… El aire como desinflado. Trató de escrutar el horizonte, pero no vio nada. Dudó un segundo. Dos.

—¡Nos largamos, chico! —dijo a la de tres, y amarró a toda prisa un cabo colgante en la rama de un mangle.

De un salto bajaron a tierra y echaron a correr por un sendero entre cañas como si los persiguiera el mismo diablo.

En la sala de banderas, el gobernador Bernardo de Gálvez caminaba de un lado a otro con las manos a la espalda y el humor cruzado. Su red de informadores acababa de ponerle al corriente de los planes ingleses de atacar Nueva Orleans y no contaba con efectivos suficientes para garantizar la defensa de la ciudad.

—Si no recibimos refuerzos inmediatos de La Habana, será menester fortificarnos y replegarnos a la defensiva, señor —le aconsejó su oficial superior.

Pero el coronel leía a los clásicos y sabía que no había mejor defensa que el ataque. El riesgo era grande. Apenas contaba con 500 hombres, la mayoría reclutas recién llegados sin formación, frente a una tropa inglesa veterana y bien pertrechada que doblaba sus efectivos.

—No podemos quedarnos aquí, esperando de brazos cruzados a que vengan a hacernos cautivos —dijo—. Hay que salir a buscar al enemigo río arriba en sus propios fortines y tomarlo por sorpresa —resolvió, contraviniendo el criterio unánime de sus mandos militares.

La orden fue acatada con diligencia y se procedió de inmediato al tráfago de los preparativos. La fecha señalada en el calendario fue el 22 de agosto. Pero entonces llegaron los pelícanos.

El día 18, cuatro jornadas antes de lo previsto para la partida, el sol se apagó al mediodía.

Rosaura bajó de dos en dos las escaleras al oír los aullidos del chiquillo en el patio pensando que se lo estaban degollando vivo.

—Ki lá – ki lá… —oyó que gritaba el niño sin resuello en su jerga creole. Y ella supo que había llegado la hora de la desgracia, porque desde el momento de su nacimiento, su hijo Jeremiah había desarrollado un instinto sobrenatural para ver venir el fin del mundo.

La voz de alerta la trajo un pescador de camarones, pero no tardó en hacerse oficial. Llegaba un huracán y venía directo hacia la capital. No era un fenómeno extraño en aquella época del año. El gobernador dio las instrucciones de rigor. Se improvisó un dique para salvar naves y mercancías. Se procedió a clavetear puertas y ventanas, se afianzaron batientes. La población hizo provisión de alimentos y bujías. A las pocas horas una turbonada arremolinó el aire. El agua empezó a caer vertical, salada, con saña, levantando la tierra del suelo a manguerazos. Siguió una tregua tensa de calor sofocante. El cielo se puso lívido con una larga pincelada de azufre en el centro. Por el suroeste, plomo.

En la sala capitular el coronel Bernardo de Gálvez torció el gesto. Algo sabía de tifones.

La segunda ráfaga entró con viento espiral y arrancó de golpe el techado de varias casas, caían del cielo pedazos de vigas, un torrente de agua fangosa inundó las calles en las que flotaban muebles, enseres domésticos y animales de corral. Pero no fue hasta las cinco y veinte de la tarde cuando el grueso del huracán entró de lleno en la ciudad. No era un ciclón de los que se desplazan velozmente, aunque sí el peor que se había conocido jamás. Al igual que el resto de la servidumbre, Rosaura Oliveira oyó un estruendo terrorífico como el choque de dos montañas de piedra y vio entrar por el cielo balanceándose la gigantesca manga del ciclón. Sólo pudo cerrar los ojos y encomendarse a Santa Bárbara.

Nunca supo cuántas horas pasaron de lucha y de desastre. La ciudad tardó en despertar de la agonía del mar. Al amanecer difuso le pareció oír voces fuera y al asomarse a la puerta contempló el paisaje mismo del infierno: casas destechadas, árboles arrancados de cuajo, cuerpos hinchados flotando en el fango… Y entonces vio a un hombre metido en el agua hasta media pierna, la camisa remangada y un farol en la mano. Rosaura no lo reconoció a primera vista con todo el rostro tiznado. Pero en aquellas primeras horas de horror en las que nadie sabía qué hacer y el pánico se apoderó de la ciudad, toda Nueva Orleans pudo verlo caminar a pecho descubierto y mantener la calma, dando órdenes precisas para concentrar esfuerzos, limpiar un camino, achicar aquí, taponar allá. Era Bernardo de Gálvez y estaba al mando.

Tres días tardó la ciudad en enterrar a sus muertos.

Pero no había tiempo para lamerse las heridas.

Rodeado de oficiales, de espaldas en torno a la mesa, Gálvez estudiaba con detenimiento un mapa. La Junta de guerra que había convocado consideraba prácticamente imposible seguir adelante con el plan establecido en aquellas circunstancias.

Y no le faltaba razón. Cualquiera en semejantes condiciones de derrumbamiento y ruina habría renunciado a tomar la iniciativa. Pero Gálvez era soldado viejo, se había batido en la contienda contra Portugal durante la guerra de los Siete Años, en el desembarco de Argel y en las numerosas campañas del virreinato de Nueva España como capitán del Regimiento de la Corona al frente de los Dragones de Cuera. Levantó la vista y miró uno a uno a todos los miembros de su plana mayor.

—El peligro de una ofensiva británica a la Luisiana es ahora más inminente que nunca —dijo—. Los ingleses nos dan por vencidos por los estragos del huracán. Y precisamente por eso… —añadió sin variar un ápice el tono de voz— es el momento de atacar.

Estaba en lo cierto. El enemigo había iniciado ya el movimiento de buques y tropas. El gobernador leía a menudo a Heródoto. De él había aprendido que son los hombres y no los dioses los que deciden la victoria. Pensaba en términos estratégicos. Había madurado la operación al detalle y seguía en sus trece. Pero sin noticias de La Habana y con la tropa seriamente mermada, la única posibilidad de conseguirlo era contar con el apoyo de la población. Su última carta.

En la Plaza de Armas se escuchó el repique prolongado de las campanas de la basílica de San Luis. Bernardo de Gálvez se ajustó bien los puños de la casaca antes de pronunciar una palabra. Habló con serenidad pero no ocultó la gravedad del momento. Por lo demás, los habitantes de Nueva Orleans reunidos en el cabildo fueron informados por el gobernador en persona de tres noticias de gran calado. Una, el reconocimiento por parte del reino de España de la independencia americana. Dos, la decisión inmediata del ministro inglés, Lord George Germain, de atacar Nueva Orleans. Y tres, el riesgo real en que se hallaba la colonia por falta de hombres suficientes para defenderla.

No fue necesaria ninguna orden de reclutamiento. Durante los tres últimos días de muerte y resurrección, el temple del gobernador ante la adversidad le había valido un respeto sacramental, lo que unido a un historial militar forjado a ambos lados del Atlántico, lo convertía a ojos de todos en un oráculo vivo. El gentío estalló en aclamaciones. En la sede del cabildo los civiles se abrían paso a empujones y codazos, sin esperar turno, para hacer el juramento a la bandera y unirse como voluntarios a la tropa.

En poco menos de dos horas reunió una fuerza de 667 hombres de todas las edades, condiciones y colores, incluidos 80 negros y mulatos libres, entre ellos el adolescente de diecisiete años Nathaniel Oliveira, originario de la Martinica, como tambor de tropa y los soldados peninsulares Álvaro Núñez, extremeño, de la misma edad, y el artillero Jaume Gatell, de Sant Feliu de Guíxols, un año mayor, con casaca azul y estela amarilla que portaba el banderín del regimiento con el escudo de armas. Los tres benjamines de la expedición. Al batallón también se incorporó una decena de rebeldes norteamericanos comandados por el irlandés Oliver Pollock, amigo personal de Gálvez, patriota exaltado y delegado de las Trece Colonias.

Del fondo del río consiguieron rescatarse tres lanchas cañoneras y una galeota en las que embarcaron los diez cañones que llevaba la expedición y las escasas municiones que habían podido salvar. El 27 de agosto Bernardo de Gálvez entregó el mando de la plaza de Nueva Orleans a las milicias y a la mañana siguiente a la primera luz del alba, a tambor batiente, la tropa emprendió la marcha. Como solía decirse, «a la ventura».

Desde los soportales del Hospital de la Caridad, Rosaura Oliveira vio partir a su primogénito con un nudo en las entrañas y lágrimas amargas, maldiciendo tanto las viejas guerras como las ideas nuevas que inflamaban el alma de los jóvenes. Pero no pudo evitar el orgullo de sentir que su hijo mayor iba a luchar en un ejército de hombres libres.

Fue un viaje inmisericorde de once jornadas a soles desnudos, por la margen izquierda del Misisipi, ensopados por el vaho adormecedor de los pantanos, a través de sendas impracticables, infestadas de malaria, sin tiendas en las que protegerse de los mosquitos ni más auxilio que el que cada cual pudiera procurarse. Un tercio de los hombres fueron víctimas de las fiebres y otros, de sus propios delirios. El irlandés, Oliver Pollock, con su cabello rojo en forma de penacho era un pájaro exótico en aquella jungla tropical. El delegado de las Trece Colonias admiraba de veras a Gálvez por su arrojo y por su genio militar; el español confiaba en la labor diplomática del irlandés a carta cabal y eso formaba parte del vínculo misterioso que unía el patriotismo de un liberal republicano con la causa imperial.

Se desvanecían las últimas brumas del siglo bajo un sol todavía velado por la incertidumbre de un mundo nuevo que tardaba demasiado en llegar. Las ideas sin embargo estaban en el aire como hormigas voladoras. Nathaniel Oliveira atrapó una al vuelo a la luz del candil. No en vano llevaba en el fondo de su petate un librito titulado El Contrato Social, de un tal Rousseau. Se lo había dejado en prenda un santón negro de la Martinica, curandero y seguidor de Toussaint Louverture.

En la ruta hacia el Norte, el batallón se topó con algunos asentamientos dispersos de acadianos y varias rancherías de indios que se sumaron a aquella milicia de hombres cansados. Todos los que tuvieran cuentas pendientes con los ingleses eran bien recibidos. Compañeros de viaje.

La marcha fue lenta y perturbada a menudo por el rastro de los caimanes y por una neblina eterna que trastornaba el sentido de la realidad. Treinta leguas interminables antes de avistar bajo un aguacero tardío el primer asentamiento inglés. Fort Bute.

Se trataba de un fortín desangelado y mal guarnecido, de escaso valor estratégico para los ingleses. Para Gálvez, sin embargo, supuso una coyuntura providencial, ya que le abría el camino hacia la fortaleza de Baton Rouge. Su nudo gordiano. Necesitaba una acción rápida y eficaz. Sabía que no contaba con un ejército regular, sino con una tropa de aluvión, dispersa, mal nutrida y poco bregada a la que era preciso cohesionar. Para ello, nada mejor que una victoria.

El 7 de septiembre a la del alba, dio orden de ataque sin saber cómo responderían sus hombres frente al fuego enemigo, ya que muchos de ellos empuñaban un fusil por primera vez. Abrieron brecha los cañones con dos andanadas dejando el fuerte ciego envuelto en una espesa humareda. A unos doscientos metros, la tropa permanecía apostada sobre el terreno repartida en unidades, esperando el momento. Desde su puesto de mando, después de atisbar con el catalejo el campo de operaciones, Gálvez transmitió al oficial de servicio la señal concertada. Nathaniel Oliveira, en posición de avanzadilla, inició el redoble sostenido de tambor con tal ímpetu que fue milagro que no quebrara la piel del parche con las baquetas. El coronel reconoció en él el brío de los principiantes feroces. A continuación se inició la arremetida por flancos mientras un destacamento de indios rodeaba todo el perímetro. La infantería actuó de manera rápida y disciplinada, cogiendo a los ingleses desprevenidos. Una a una, fueron cayendo todas las troneras hasta que en menos de una hora el fuerte fue tomado al asalto ya que el objetivo no era rendirlo, sino conquistarlo. La totalidad de la guarnición británica fue hecha prisionera. Una operación sencilla, rápida y bien ejecutada.

No fue una gran victoria para enmarcar en los anales de la Historia Militar, pero fue justamente el bautismo de fuego que aquella milicia necesitaba. A falta de munición y pertrechos, Fort Bute forjó en la tropa una moral unánime de orgullo muy cuajado. Su primera batalla.

En los estados del Norte, franceses y americanos luchaban conjuntamente contra los británicos, reforzándose mutuamente, pero en el Golfo de México los españoles peleaban solos. Las noticias que llegaban del frente a través de Oliver Pollock eran esperanzadoras.

—Parece que las cosas marchan bien en Virginia —dijo el irlandés, que acababa de recibir un correo del general Washington.

Bernardo Gálvez sonrió por lo bajo con cierta desazón. Su rostro reflejaba una energía crecida por el mando, pero en su fuero interno tenía una espina atragantada. Le dolía la ineptitud de sus superiores en La Habana instalados en la desidia, e incapaces de enviar desde hacía meses unos refuerzos que nunca llegaban.

Pasado el peligro, callaron las baterías. Los oficiales se relajaron y dejaron que los hombres se solazaran celebrando el buen comienzo de la campaña. La victoria era buena —pensó Gálvez—. Pero en lugar de participar del regocijo general, pensativo y serio, dirigió su mirada hacia la lejanía. En dirección Norte, guarnecido por trece cañones y rodeado por un foso de cinco metros y por murallas de tierra reforzadas de empalizadas con gruesas vigas cruzadas a modo de caballos de Frisia, esperaba el estratégico bastión de Baton Rouge. Harina de otro costal.

Durante una semana la tropa gozó de una tregua en la que se atendió cumplidamente a los muchos enfermos y se realizaron los correspondientes inventarios. Los hombres se entregaron a sus habituales tareas, unos desmontando las armas para su limpieza, otros dando de comer a los caballos o reparando la cureña de un cañón con ánimo renovado. Se encendieron hogueras contra las alimañas. Alrededor reinaba un hedor blando de carroña y aguas bajas, pero en los ranchos de Pensacola ya florecían los nísperos.

A la luz de las fogatas el coronel recorrió el campamento como era su costumbre, interesándose por los heridos. Caminaba de una manera peculiar, un poco inclinado hacia adelante, los hombros ajustados por el paño polvoriento de la casaca. Al pasar junto al joven Álvaro Núñez, que llevaba un brazo en cabestrillo, le dio una palmada en la espalda y lo mismo hizo con los otros dos muchachos que compartían la lumbre, dirigiéndose a ellos por sus nombres, como si hubieran luchado juntos toda la vida. Los tres chicos más jóvenes del regimiento habían fraguado entre ellos lazos francos bien por razón de edad o por la euforia increíble de estar vivos. Y quizá ese no fuera el menor de los misterios que unía en la noche del trópico bajo la misma vieja bandera a un extremeño flaco, de pocas palabras, a un catalán medio poeta, con excelente puntería, y a un cimarrón de la Martinica que había empezado a pensar por su cuenta.

Echado boca arriba, el chico cavó un agujero en la noche barrida por la primera brisa en muchos días. Nunca había visto tantas estrellas juntas, de dos en dos, de tres en tres, por millares. Como puñados de sal. Se acordó de su madre, Rosaura, que le había transmitido la fe en los augurios. Y tuvo esa sensación de vivir en el futuro que produce asistir al nacimiento de una nación.

Río arriba, bajo el mismo cielo, algún pirata del golfo daría caza a su presa, algún regimiento de casacas rojas se movería a toque de corneta, algún colono encendería un fuego para asar un castor, algún capitán filántropo navegaría con viento limpio y el mundo conquistaría una parcela nueva de libertad, y también quizá de nuevas servidumbres. Pero Nathaniel Oliveira era solamente un soldado, no le correspondía a él preguntarse por qué salía el sol cada mañana.

_____________

Título: Bajo dos banderas. Autores: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte, Clara Sánchez y Lorenzo Silva. Editado por Zenda con el patrocinio de Iberdrola. Descarga gratuita: Amazon y Kobo.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: