La viuda en el cementerio

He presumido siempre de ser persona segura de sí misma, capaz de escoger en cada momento, sin titubeos, la forma de comportamiento más acorde con las circunstancias.

Era, por tanto, poco menos que inexplicable mi situación en aquella hora, cinco de la tarde, tan adecuada —por múltiples razones, tanto eclesiásticas como laborales— para los entierros: me hallaba en una esquina, mirando con disimulo (artificio, sin embargo, fácil de advertir por otra parte para cualquier observador medianamente perspicaz) los sucesos que se desarrollaban ante el portal cercano, donde la gente esperaba la salida, ya inminente, de la caja mortuoria. Mas, a decir verdad, espectáculo tan vulgar y frecuente nunca hubiera despertado en mí interés y desasosiego tales, de no mediar otros motivos.

Supongo, pues, la conveniencia —antes de seguir adelante con el entierro del muerto— de explicar, al menos en parte, los precedentes de mi situación en la esquina, desde la que temía, como furtivo oteador, estar transgrediendo alguna norma, no sé en qué código registrada, acaso en el de urbanidad.

La explicación ha de iniciarse dejando constancia de dos hechos consecutivos en el tiempo, mas no sé si casuales, a saber: la lectura de un cuento (escrito de manera pretenciosa y poco hábil, pero cuyo tema —el hombre que se reconoce en otros— llegó, a pesar de la impericia del autor, a interesarme grandemente), y el descubrimiento de una esquela funeraria, a dos raquíticas columnas, en el periódico local de edición matutina pero de lectura, por mi parte —hablo de cuestiones funerales— casi siempre nocturna, ya que este retraso voluntario me permite la disculpa de la ignorancia cuando decido no acudir a un entierro, determinación desde luego muy frecuente dada mi aversión a semejante menester, provocada no tanto por cuestiones sentimentales como por razones estéticas, pues si la muerte es irreparable, no deberían serlo —aunque a decir verdad, tal parece— la desgana de algunos clérigos que ofician al desgaire, ni el espectáculo de albañilería apresurada y tabique de media asta con que, tristemente, suele despedirse al finado de turno.

Había dejado yo, pues, sobre la mesilla de noche, el libro que estaba leyendo, y estaba dedicado a la ingrata labor de espigar entre las esquelas del día los nombres conocidos, cuando, ya antes de tener conciencia del que acababa de leer, di un bote en la cama. Asocié inmediatamente la sensación de ver mi nombre y mis dos apellidos presidiendo el menguado rectángulo necrológico con la que debía de sentir el protagonista del cuento cada vez que se reconocía en algún prójimo.

A la curiosidad explicable por todo lo antedicho se añadía la dimanada de saber que el entierro no iba a celebrarse hasta la tarde del siguiente día, cumplido con exceso el lapso aconsejable entre óbito e inhumación; lo cual, si bien contravenía el mandato de las costumbres, no sé si municipales o parroquiales, me daba a mí ocasión para acudir a la despedida póstuma de quien había sido, al parecer, mi tocayo.

(Me pregunto ahora por qué, excitado como yo estaba, no le dije nada a mi esposa, a la que tantas veces, las más de ellas de forma inoportuna, solía yo despertar. Lo cierto es que, aun cuando la curiosidad y la impaciencia me mantuvieron despierto, permanecí callado.)

Al otro día, de mañana, tras un afeitado que me costó, por causa del nerviosismo y de las prisas, un corte en el mentón, decidí visitar el domicilio del finado.

En el portal cogí de la mesilla funeraria algunas esquelas como recuerdo. Después, a pesar de las claras indicaciones de que la familia no recibía a nadie, subí en el ascensor hasta el piso donde el deudo yacía. Hice sonar el timbre y me abrieron la puerta.

Mi visita era sin duda intempestiva y nadie me hizo caso, hasta el punto de hallarme solo de pronto en la habitación donde el difunto esperaba la hora de las exequias. Iba yo a levantar la sobre-tapa con el fin de verlo a través del cristal, cuando alguien se acercó a mí, y, sin que mediara palabra, me estrechó la mano con fuerza. El visitante hizo después un gesto que, en su ambigüedad, yo interpreté no sólo como muestra de condolencia, sino también como invitación a resignarse ante lo inevitable. Más tarde, cuando el silencio empezaba a ser embarazoso, un nuevo gesto me vino a dar noticia de que el recién llegado quería echarle un vistazo al cuerpo yacente de mi tocayo. De modo que, para satisfacer su deseo, cumpliendo yo por mi parte la función de improvisado y doliente familiar, levanté con ceremonia la sobretapa del féretro. Debo confesar que, contrariamente a lo que le había sucedido al protagonista del cuento a cuya lectura hice ya referencia, yo no reconocí nada mío en aquel rostro.

Cuando el visitante, luego de estrecharme de nuevo la mano, salió de puntillas, me sentí obligado a permanecer allí para hacerle compañía al muerto y subsanar de esta manera la desatención de tan necesario menester por aquellos a quienes incumbía su cumplimiento, que eran sin duda los familiares y los allegados. Estaba dispuesto, sin embargo, eso sí, a sentirme relevado por la primera persona que llegase, fuera ésta quien fuese, incluido el proveedor funerario.

Entretanto, me senté en el sillón de la esquina, no sin antes haber comprobado que era el más cómodo de los que había en la estancia.

Pasado cierto tiempo, como si la casa despertase (sospecho que yo, por mi parte, me había quedado traspuesto), empecé a oír gemidos en algún sitio. Me pregunté si allí se habían olvidado todos del muerto, pues los sucesos importantes parecían desarrollarse aquella mañana en otro sitio. A juzgar por los movimientos que advertí, así como por los rumores y por la intermitencia de los llantos, debían de haber llegado en aquel instante algunos familiares forasteros. Hubo de pronto un silencio repentino en medio del que se alzó solitaria una voz lastimosa, rota finalmente en gemidos; los cuales, bien que velados por reciente y explicable ronquera, eran lamentaciones por mí muy conocidas. Intentaba recordar por qué me resultaban tan familiares, cuando una sombra cruzó ante la puerta del aposento donde el muerto y yo nos hallábamos. Fue una visión fugaz, mas no tanto que me impidiera establecer una relación entre la sombra y los gemidos: además de saber que la imagen enlutada era el origen de los sollozos, vi con claridad en la memoria el mismo gesto de la misma mujer, aunque sin lutos y en lugar distinto. (Debo advertir que no pude verle la cara a la mujer ni por un instante, lo que no se opone, aunque así pudiera parecer, a mis afirmaciones anteriores, pues lo dicho sobre el gesto de la viuda no debe entenderse como expresión del rostro, sino del cuerpo.)

Cuando poco después la que había sido consorte del que aún era mi tocayo (que si bien ella era ya viuda él conservaba mi nombre) se decidió a entrar en la sala mortuoria entre varias mujeres que, aunque mostrando tanta aflicción como ella, la sostenían solícitas, pude ver de nuevo, ahora más de cerca, aquellos movimientos: apenas perceptibles, constituían un modo de expresión tan peculiar que, por decirlo de alguna manera, yo identificaba pero no conseguía reconocer.

Empecé a sentirme a disgusto y temeroso de ser yo el reconocido, tal vez porque algunas miradas, en medio del primer padrenuestro matinal, parecían converger sobre mí, si bien es verdad que, sucediendo esto por un lado, por otro nadie parecía reparar en mi presencia.

Lo cierto es que cuando la viuda de mi extinto compañero de nombre, que ciertamente se mostraba desconsolada, cruzó otra vez cerca de mí, de regreso a la oculta estancia de los pésames, me llenó un raro desasosiego. Salí pues de la habitación con pasos leves y cierto disimulo, mientras a mis espaldas, detrás de alguna puerta, la viuda reanudaba su tarea de llantos y lamentaciones.

Como no quería encontrarme con nadie, bajé por la escalera, ya que así el encuentro resultaba más difícil dado el centenar de peldaños a que el piso de la viuda y su difunto cónyuge se hallaba situado por encima del nivel medio del portal.

Al llegar a éste, oteé el panorama y salí a paso rápido antes de que el camino, expedito ahora, se convirtiera en lugar de algún encuentro inoportuno.

Si digo que estaba alarmado, tal vez no se comprenda el porqué. Tampoco yo lo comprendo, pero así era. A este sentimiento debo añadir además algunos otros, confusos y hasta contrapuestos. Después de un paseo, mi estado de ánimo había mejorado. Seguía, no obstante, mi preocupación y se me olvidó llamar a mi mujer para darle noticias mías y explicarle, con alguna disculpa, mi ausencia.

Tras un breve descanso en la plaza que primero encontré y una excursión a los urinarios —qué pena de palabra perdida, medio borrada en los azulejos: mingitorios— emprendí un nuevo paseo. Durante toda la caminata, en la que no hice sino callejear sin rumbo, tuve la gran suerte —circunstancia desde luego extraña— de no tropezar con personas conocidas.

Poco antes de las cinco de la tarde, hora taurina anunciada para el recibimiento del cadáver en la iglesia parroquial, me dirigí hacia la casa mortuoria. Ante la puerta, en las aceras, la gente, dividida en grupos y unida por el mismo murmullo, esperaba la salida del cadáver.

Rechacé no sólo la idea de participar en aquella reunión, sino incluso, la de acercarme. Decidí, pues, observar los sucesos a una distancia prudencial. Con este fin, y habiendo meditado sobre las ventajas y los inconvenientes, me aposté en la esquina más cercana a la casa del fallecido. Un expositor de la vecina librería, situado en la misma acera, servía muy bien a mis propósitos de observar sin que pudieran observarme.

Admito haberme preguntado en aquel momento qué razones me movían a permanecer en el improvisado observatorio y cuáles eran las causantes de mi excitación, que parecía ser presagio de algún suceso inmediato e importante.

Mas el único previsible era el de la caja del muerto saliendo del portal a hombros y trompicones, espectáculo que no despertaba en mí, como ya quedó dicho, ningún desmedido interés, ni siquiera curiosidad excesiva, aunque quiero dejar constancia de los sentimientos de simpatía y solidaridad que, sin duda por la coincidencia de nombre y apellidos, el muerto me inspiraba. Leía y releía yo la esquela, contemplando mi nombre en tipo funerario, bajo la cruz y sobre la fórmula de la paz y el descanso deseados, y a cada paso —a cada relectura, claro— el muerto me era más querido. Había en este afecto, sin embargo, algo sorprendente: excluía todo sentimiento de dolor ante el cuerpo sin vida de mi tocayo; diré más: pienso que sólo así, siendo éste sujeto pasivo y protagonista del entierro, tal inclinación afectuosa y solidaria era posible.

¿Qué esperaba yo ver en el portal? Me estaba haciendo esta pregunta a mí mismo en el momento en que surgió un inequívoco rumor: el muerto salía ya de casa.

Sonaron las campanas en la parroquia, bastante desangeladas por cierto —tanto, sin duda, por la calidad inferior de los metales como por el menguado amor a su empleo de quienes desempeñaban la sacristanía—, y la gente empezó a moverse, cruzando y descruzando ante la puerta de la casa, de modo que tuve que acercarme para observar lo que sucedía en tal sitio.

La viuda surgió del portal, inclinada la cabeza y cubierto el rostro por una mantilla, y tuve entonces, a pesar de la fugacidad con que la vi, la certeza de que ella era el centro de toda mi atención y la causa principal de mis funciones observadoras.

Se acercó un coche a la acera, y cuando la viuda se introdujo en él pensé que si lograba verla más de cerca y cruzar con ella la mirada tal vez pudiera yo descubrir el enigma en que se había convertido para entonces la muerte de mi ya entrañable tocayo.

Conseguí, después de cierta espera, de algunos silbidos y bastantes voces, que un taxi se detuviera. Le dije al conductor que me llevara al cementerio a toda prisa. Así lo hizo. Arrancó sin mirarme, e incluso adelantó, usando un camino vecinal, a toda una caravana de vehículos.

Acaso alguien se sorprenda (y declaro que no sabría responder a las preguntas que la sorpresa pudiera suscitar) de mi apresuramiento, pues la misa de cuerpo presente, aunque fuera oficiada con la habitual diligencia, me dejaba tiempo de sobra para llegar al cementerio antes que la comitiva, buscar el nicho al féretro reservado y situarme en sitio estratégico; cosa que, tras tomar la decisión de actuar sin miedo y a cara descubierta, hice efectivamente.

Hube, por la tardanza del séquito y del coche funerario, debida más sin duda a dilaciones circulatorias que ceremoniales, de esperar un buen rato ante la futura morada de mi tocayo, tiempo empleado en meditar sobre la falta de espacio en los cementerios, la frialdad de los nichos, las ventajas sentimentales y las desventajas prácticas de las sepulturas en tierra y otros problemas de índole semejante, mas sin olvidar en mis cavilaciones a la viuda, a quien esperaba con interés e impaciencia crecientes.

Llegó al fin el entierro con acompañamiento bien escaso. Sentí por vez primera en todo el día conmiseración y pena (nada, contra lo que puedan decir los entendidos, tiene que ver una palabra con la otra) verdaderas, pues a mí no me duele la muerte, sino la soledad de los muertos.

En el curso del responsorio, falto a mi juicio, dicha sea la verdad, de la extensión debida, y cuyas cansadas preces sonaban como fuera de lugar, supe que se había terminado mi temor —nunca, desde luego, bien justificado— a ser reconocido, e incluso me atreví a cooperar en el trabajo de introducir la caja en el nicho. Hecho lo cual, y en tanto el albañil disponía materiales y herramienta antes de iniciar su tarea, llegué, con disimulados movimientos, a situarme talmente al lado de la doliente viuda.

Fue algo repentino: gestos, perfume, llanto, formas, aire, y tantas otras cosas innombrables e inciertas entre la bruma de los lutos me habían ofrecido ya toda la verdad, más enigmática aun que los enigmas anteriores, antes de que la viuda, en el solitario cementerio, sobre la yerba húmeda, junto a ese olor casi corporal del cemento y la arena, levantara —con afectación que, acaso injustamente, interpreté como coquetería— su velo y yo pudiera verla al fin cara a cara.

Todavía ahora me sigo preguntando qué demonios hacía allí mi esposa, ejerciendo de viuda y llorando por aquel muerto.

—————————————

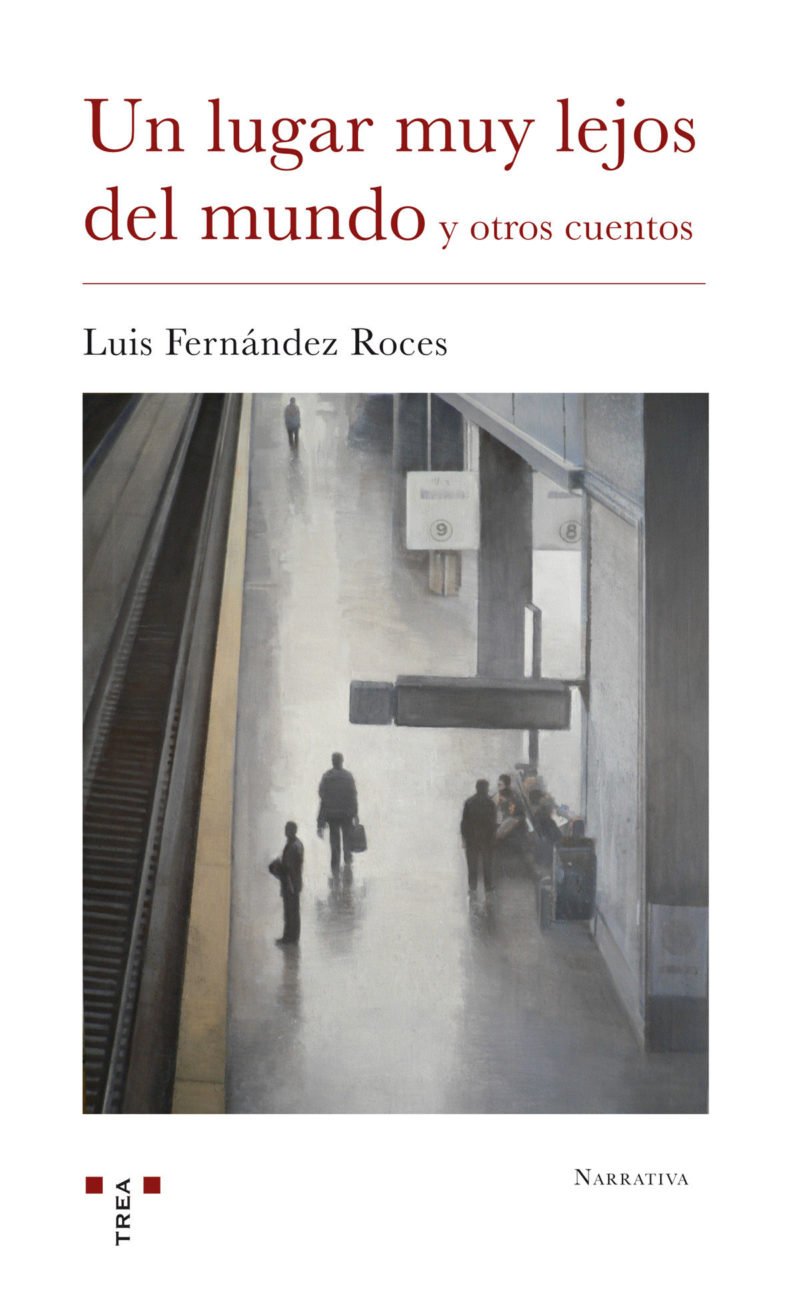

Autor: Luis Fernández Roces. Título: Un lugar muy lejos del mundo. Editorial: Trea. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

-

Pilar Massa en Voces de la Cultura

/abril 04, 2025/Actriz y directora de teatro: “El médico de su honra”, de Calderón de la Barca fue lo primero que hice en mi larga carrera profesional estrenado en el Tetro de la Comedia de Madrid y luego en el mundo entero. Yo hacía maletas para giras de seis meses. Eso ahora es imposible. Se debatía sobre los estrenos de teatro en los cafés, los bares, los periódicos. Era un verdadero acontecimiento social”.

-

Anne Dufourmantelle, en caso de amor pulsar aquí

/abril 04, 2025/Anne Dufourmantelle era una de las jóvenes y más originales intelectuales francesas, admirada y querida por sus colegas, quienes destacaban —y es infrecuente— su amabilidad y su fuerza de vivir. Filósofa, psicoanalista y, en el fondo, narradora, dado ese estilo poético, que se mueve entre la profundo y la cotidianidad, era una persona que tenía una actitud hospitalaria con la vida. Curiosamente, uno de sus libros fue Elogio del riesgo, en el que se nos invita a vivir atentos, sensibles al dolor de los demás, y que nos empuja a sumergirnos en la vida con pasión, con amor y sin…

-

Buenas tardes, soy Franz, Franz Kafka

/abril 04, 2025/En Dos tardes con Kafka —que bien podrían haber sido dos semanas, dos meses o dos años y no se hubiera aburrido nadie— Vilas renueva sus votos en una obra monográfica en donde, aunque no llegue al centenar y medio de páginas, tiene ocasión de hablar a sus anchas, de escribir por extenso lo que dejó pendiente en su libro anterior y le apetecía ahora contar, sin freno ni marcha atrás, dejando que hable el corazón. Y todo ello con un cierto aire de confesión, con toneladas de intimismo, con un entusiasmo que resulta contagioso. Llama “ñoño” al “típico escritor,…

-

Caer para renacer

/abril 04, 2025/El responsable de esta transformación es Iban Martín (Barcelona, 1983), autor del pódcast divulgativo Roma Aeterna, quien a principios de 2025 ha decidido convertir parte de sus contenidos emitidos en el pódcast de audio en un libro de título homónimo Roma Aeterna: La caída de la República. A lo largo de la obra sostiene la teoría, debatible a mi juicio, de que la decadencia de la República romana comenzó con “un rápido declive” en el año 123 a.C., durante la época de los hermanos Graco. En esta nueva publicación Martín analiza, de manera sucinta, la historia de los numerosos enfrentamientos…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: