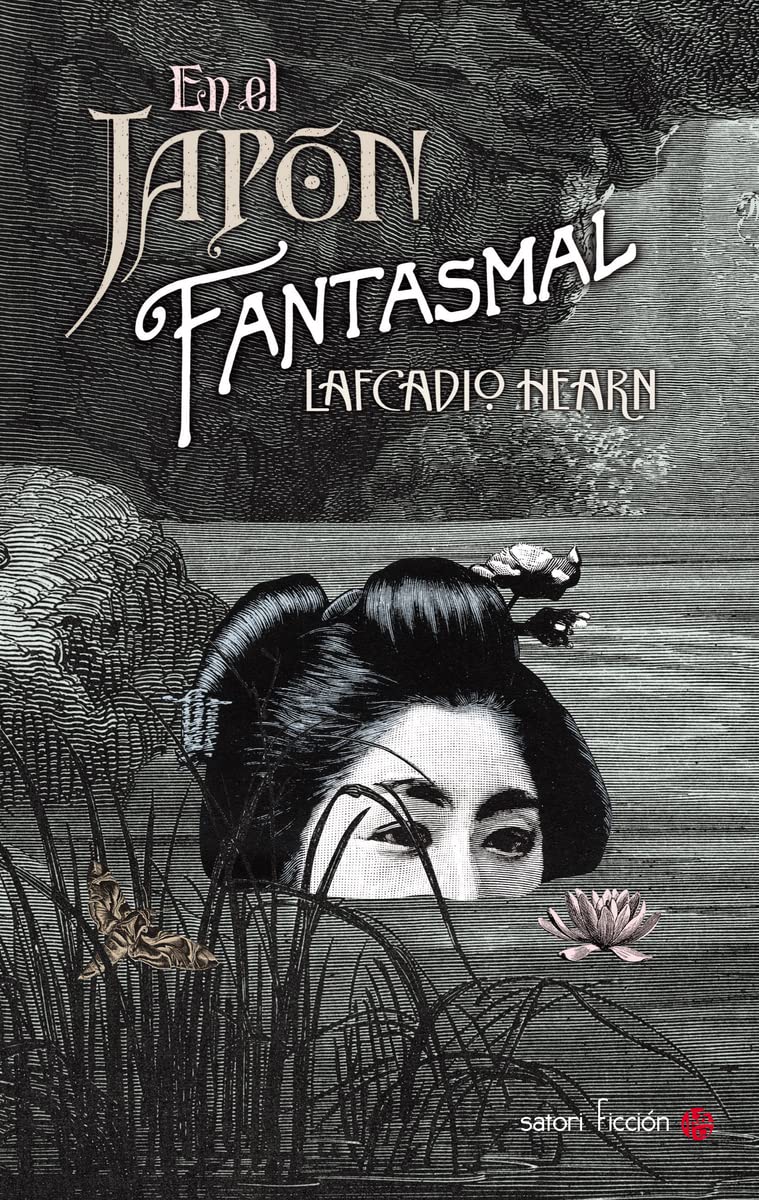

Lo sé: a veces me entretengo, doy rodeos, escribo sobre una visión que un día tuve o acerca de los círculos que traza una ramita en el río, antes de arreglarme debidamente y ponerme a hablar de un libro. Pero eso, que he hecho tantas veces con muchísimos autores, no es algo que pueda hacer con Lafcadio Hearn.

La lluvia se filtra copiosamente

a través del sombrero

que robé al espantapájaros.

Lafcadio Hearn apenas duda que esa idea pudiera haberse expresado mejor. Yo, por mi parte, creo que no hay nada más melancólico y alegre, más pintorescamente japonés, y al mismo tiempo universal, que estos versos que me retratan a mí con veinte años tanto como a cualquier feliz mendigo oriental. Lafcadio escribió cuentos maravillosos (pocos como él tienen ese sentido del tiempo que hace que un ensayo o un relato resulten tan inevitables y perfectamente naturales como un árbol o una piedra), pero tenía también muy buen oído para escuchar la poesía ajena. Y en el capítulo titulado “Fragmentos poéticos” de En el Japón fantasmal, el libro que, de todos los suyos, más directamente penetra en el lector que no conoce de nada a Hearn, uno siente que un Oriente lleno de vida, donde “todo el mundo, independientemente de su clase o condición social, escribe poesía”, llueve sobre su cabeza. Dice Hearn: “La poesía se escucha en cualquier lugar en el que alguien esté trabajando, pues donde hay trabajo hay canto.” Pero agrega sutilmente que allí donde no hay trabajo —véase al estudiante despreocupado que le roba su sombrero al espantapájaros— podemos tener muy claro que también. (Y por cierto: ¿al leer sus palabras no nos viene enseguida a la cabeza ese “donde hay un esfuerzo de estilo hay poesía” de Mallarmé? Trabajo como canto: esfuerzo de estilo).

Hearn entendió muy bien el alma de Japón, y supo que todo, desde la poesía a los tratos más efímeros con hombres y mujeres, estaba sujeto a la capacidad de sugerir. En su encantador análisis de la poesía japonesa descubre algunas perlas de una verdad huidiza a lo largo de un bonito collar de pasatiempos poéticos, que se inicia con un par de mariposas cuyo vuelo despierta la melancolía de un pobre viudo y acaba en un complejo juego de figuras geométricas, resuelto con prodigiosa sencillez por la poeta Chiyo. Sugerir es un arte difícil: consiste en abrir la puerta lo justo a una sensación pasajera, y retenerla enseguida en el umbral (también lo justo) para que su aparición a punto de esfumarse provoque una impresión duradera. ¿Qué distancia entre el cerco y la puerta hace al mejor poeta? Esto no lo sabe nadie. El poeta abre y cierra y si está tocado por la gracia siempre dará con la medida justa.

Lafcadio Hearn descubrió en Japón el arte de la medida justa. El relato Furisodé, acerca de un kimono maldito, juega maliciosamente con la puerta, con la sensación que pasa por ella y con nosotros, que intentamos atraparla aunque sea por el vuelo de su falda. La historia es relatada como un hecho verídico, y para el lector que se da cuenta de que lleva un buen rato leyendo sin pestañear sin duda lo es: el recuerdo que nos deja es el de una vivencia extraordinaria. Son cinco páginas con notas al pie, una pequeña conversación entre traductora encantada y escritor encantador que convierte a este kimono impregnado de una pasión verdaderamente ardiente en una prenda más que ya no se separa de nosotros. Sucede lo mismo con la larga descripción de esa “fragancia del incienso” que Hearn asocia indisolublemente a sus “numerosas experiencias viajeras”, a sus “exóticas impresiones visuales y auditivas” recogidas en “las interminables avenidas silenciosas, guarnecidas por la sombra de los árboles, que desembocan en santuarios extraños y vetustos; los desgastados escalones de piedra cubiertos por el musgo que ascienden hacia templos suspendidos por encima de las nubes; el alegre tumulto de las noches de festival; los cortejos funerarios que se deslizan lentamente iluminados por la luz trémula de las linternas; el murmullo de las oraciones procedente de las cabañas de los pescadores en las costas más inhóspitas; la visión de pequeñas tumbas solitarias adornadas únicamente por un fino hilo de humo azul que se eleva lentamente, tumbas en memoria de animales de compañía y pajaritos recordados por corazones sinceros, que ofrecen sus oraciones a Amida, el Señor de la Luz Inconmensurable”, y que recorren ese maravilloso elogio del incienso que parece anunciar entre sus líneas el Elogio de las sombras de Tanizaki, y cuyo “hilo de humo azul” bien podría decirse que hace para Lafcadio las veces de esa magdalena mojada en el té de cierto eximio japonés que, de forma puramente accidental, nació en una machiya de París. El incienso tiene la ambigua espectralidad que empapa el kimono encantado, la que desata los aullidos de la perra que vigila ante la puerta y la que sostiene con tanta delicadeza los proverbios budistas que Lafcadio recopila y explica a su manera hechizada. En realidad, todo el libro es un encantamiento, un largo poema verdaderamente espectral que levanta un palacio alrededor de un lector encandilado y lo aleja de todo lo que no sea soñar. Yo he llegado a pensar que Hearn es una emanación de Robert Louis Stevenson (nacieron el mismo año: observen sus fotos de juventud y digan si no hay un parecido) que marchó a Japón como regalo a ese espíritu viajero que en una existencia tan breve no podía pasar sin conocerlo. Su voz es casi la misma, su tonalidad, sus inflexiones, tanto como su manera natural y como fortuita de contar.

Después nos encontramos estos raptos puro Hearn, en los que de pronto es como si un par de manos salieran del libro y nos agarraran firmemente de las solapas:

Para el budista, el Cosmos no es divino en absoluto, más bien al contrario. Es el Karma; es la creación de los pensamientos y los actos del error; no está gobernado por la providencia; es el horror, una pesadilla. Del mismo modo es también una ilusión. Simplemente parece real por la misma razón que las sombras y los dolores de un sueño horrible le parecen reales al durmiente. Nuestra vida en la tierra es un sueño. Aun así no vivimos nuestra vida completamente dormidos. Hay algunos destellos en la oscuridad…

Hablando de destellos: el primer libro que yo leí de Hearn fue Shadowings —Sombras en la traducción de Marián Bango—, que compré con mi última libra de la semana en una tiendecita de dos plantas en Gloucester Road, y que me acompañó durante dos años en todas mis correrías como vagabundo con el sombrero robado al espantapájaros. Empecé a leerlo por la parte más extraña del conjunto: esa pieza fascinante, terrible y medio alucinada titulada “Semi”, que no habla de fantasmas, ni de pinturas embrujadas, ni de prendas poseídas por una pobre muerta, sino algo aparentemente banal y por ello sumamente enternecedor: un ensayo sobre las cigarras. ¿Y por qué fascinante? Precisamente por el motivo que lleva a hacer esa pregunta: escuchamos un frotar de élitros en verano y no nos preocupamos por sus diferentes texturas, por sus gamas cromáticas, por todos los poetas que se han visto irresistiblemente atraídos por lo que quizá no sea otra cosa que un extraño sortilegio. Su canto simboliza “el boato terrenal, el vano espectáculo de la grandeza humana”; encarna también el clamor de todos nuestros deseos, la sucesión de las generaciones de los hombres. El aspecto terrible del canto de las cigarras Hearn lo deja para el final. Después de citar este breve y no menos atroz poema de Bashō:

Ni un indicio en las voces de los semi

de lo rápido que llegará la hora

en la que han de morir

Lafcadio nos remata con esta acotación: “Me pregunto si la idea de este poema no capta la melancolía estival que nos invade en la soledad de la naturaleza, cuando nos rodea el lamento de los coros de insectos. Inconscientemente, millones de millones de diminutos seres recitan al unísono la antigua sabiduría oriental, el sutra eterno de la Impermanencia. Sin embargo, son pocos los poetas modernos que han prestado atención a las voces de los insectos. Quizá sea algo reservado a las mentes inexorablemente preocupadas por el enigma de la Naturaleza”… que para Lafcadio, recordemos, no es más que un sueño, con sus pasmosos raptos de luz en la oscuridad. ¿Son entonces las cigarras, como los grillos, como tantos otros insectos de ruidos mucho más débiles y apenas perceptibles, notas a pie de página de un mundo mucho más extenso, apuntes sueltos de una realidad (en la) que trasciende nuestra mortalidad? Yo vivo al pie de un río. En verano puedo meterme hasta las rodillas en él y caminar durante kilómetros sin ver una cara humana. Y puedo jurar que los sonidos que (cuando reúno valor y me detengo a escuchar a oscuras junto a su orilla) llegan de allí no son los que está acostumbrado a oír el hombre de las cavernas ciudadanas, el tipo que sólo lleva a sus sueños el ruido de un insecto artificial, los fósiles del desierto pegados al asfalto que se agrieta lentamente bajo sus ventanas. Lo que se escucha es otra cosa. ¿El código morse que el universo pulsa en el crótalo de los insectos de corteza más dura, explicando a quien quiera oírlo sus misterios? ¿Un lenguaje extraterrestre que aprendieron los insectos mucho antes de que nada soñara siquiera que nosotros un día apareceríamos sobre la tierra? ¿La lengua con la que se comunican los muertos? Mucho me extrañaría, sinceramente, que sólo se tratase del ruidito que hace en el verano el sopor de los insectos.

Sombras es un libro al que guardo especial cariño por ser el primero que me acercó a Lafcadio Hearn, y que me hizo soñar con un Japón que era mucho más que una remota tierra exótica, pues podía solaparse perfectamente a mi país de cabecera… un país que no es, naturalmente, una nación sino un enjambre de retorcidos y maravillosos imaginarios. “La doncella del cuadro”, por ejemplo, dejó caer su mano delicada sobre los párpados de Poe, y dio su color de otro planeta a los pájaros que pintaba Paolo Uccello, sobre todo en la versión de Marcel Schwob. Ese es uno de tantos relatos de Lafcadio que no se acaban en la última palabra, pero que tampoco tienen su comienzo en la primera. Si se lee con la debida atención (¿pero se puede leer de otra manera, no diré a Lafcadio, sino cualquier libro que no sea un impostor?), su inicio ya nos hace dispararnos a las más alejadas latitudes de una geografía inventada, nos hace ver todas las posibilidades narrativas en las que puede multiplicarse un cuento. Por cosas como esta —el cuento convertido en un dragón alado— siempre pensaré que Lafcadio Hearn fue esa sombra escapada de Stevenson que vivió su vida propia, si es que no viceversa. Con el entusiasmo de un escritor moribundo que ya está perdiéndose en sus propios mares del sur, el extraño dragón nos lleva y nos trae de aquí y de allá a bordo de sus escamas irisadas, que unas veces se llaman “La gratitud del samebito” —“miraré en la dirección del Palacio del Dragón y pensaré en los días felices del pasado”—, otras “El jinete de cadáveres” —“aún era la Hora del Dragón, pero sabía que no había tiempo que perder”—, y que más de una vez nos dejará temblando ante una de esas frases que suponen mucho más que un despertar: “Durante miles de años, la humanidad ha volado durante la noche.” ¿Pero es que no es verdad, que la humanidad lleva miles de años volando durante la noche? Junto a “La doncella del cuadro”, todo ese pasaje que cierra el libro, titulado Fantasías (“Noctilucae”, “Levitación”, “Terror gótico”, “La caricia en la pesadilla”, “Lecturas de un libro de sueños” y “En un par de ojos”), es para mí, en lo que respecta a mis visitas a Lafcadio, la casita sobre el acantilado en sombras, con un océano aterrador allá abajo, donde más frecuentemente me gusta detenerme a contemplar las estrellas (y los barrocos dioses que hay tras ellas). Pero no quiero dejar de citar el comienzo de un ensayo —“Nombres japoneses de mujer”— cuya lectura tiene un terrible efecto a corto plazo, y efecto que sólo puedo comparar a lo que espera de nosotros ese célebre verso con el que Rilke cierra inesperadamente el “Torso arcaico de Apolo”. Uno lee esto; y la vida, lo digo en serio, ya no es la misma después:

En Japón, cierto tipo de muchachas son denominadas “rosa-niña”, bara-musume. Quizá al lector le vengan a la memoria las palabras de Tennyson, “reina de las rosas del rosas de las muchachas”, y aventure alguna analogía entre el concepto japonés y el concepto inglés de femineidad simbolizado en la rosa. Pero no hay analogía de ningún tipo. La bara-musume no se llama así por ser delicada y dulce ni porque se ruborice o tenga la piel sonrosada; de hecho, en Japón la piel sonrosada no se considera hermosa. No, la comparación con la rosa se establece única y exclusivamente porque la rosa tiene espinas. El hombre que intente arrancar una rosa japonesa se pinchará los dedos. El hombre que intente conquistar una bara-musume es probable que sufra muchos más daños e, incluso, la muerte. Sería mucho mejor para él enfrentarse solo y sin armas a un tigre que intentar acariciar a una “rosa-niña”.

(Aunque lo que nos espere tras esa caricia sea la muerte, ¿no es maravilloso pensar que todas estas cosas tan pasmosas pertenecen al mundo en que vivimos? ¿Y no somos realmente afortunados por tener a individuos alados como Hearn para que vengan a recordárnoslo?).

El gaijin Lafcadio Hearn ya se había convertido en Yakumo Koizumi, japonés de origen griego y criado en Inglaterra —la forma final del “bebé japonés reencarnado” que soñaba ser—, cuando, un año después de Shadowings, publicó Misceláneas japonesas (1901), un libro tan parecido a Sombras en su composición, y a la vez tan lleno de contrastes, que casi se diría que es su propia sombra chinesca. Donde en Sombras Lafcadio nos habla de las cigarras, en Misceláneas Koizumi nos habla de libélulas. Donde en Sombras Lafcadio traza una larga historia de las canciones antiguas de Japón, en Misceláneas Koizumi traza una larga historia de las canciones que cantan los niños de Japón. Donde en Sombras hay un kimono, en Misceláneas hay un fantasma. Más de uno, a decir verdad. Pero el espectro que aparece en el relato “De una promesa rota” es el que más perdura de todo ese catálogo de dolientes semitranslúcidos, el ser ya de otro mundo como un inseparable de nosotros kimono en llamas. Eso sí: en ninguna parte —ni en Hearn, ni en Koizumi, ni, me atrevería a decir, en nadie más— se encontrará nada parecido al naufragio de “Junto al mar”, o a los juegos con la nieve de “El daruma de Otokichi”. Y tanto es así que, de hecho, ni el propio Amida, Señor de la Luz Inconmensurable, podría convencerme de que he estado realmente en este sillón de mi casa junto al río mientras leía estas historias, que no son historias, que no son ensayos: ¿qué son en realidad? ¿Puertas que se abren lo justo, y por las que de pronto podemos escapar? Algo así. Estoy convencido de que la niña que ha pasado hace un segundo por aquí, y a la que estoy seguro que conozco, me preguntará de un instante a otro (porque ella es así de curiosa, y cree a pies juntillas que no he salido de casa): “¿Qué es toda esta arena que traes en los zapatos?” Yo podría hablarle de la tabla a la que me he mantenido agarrado en pleno mar mientras mi cabello goteaba en el sillón, o de los dioses injustos a los que no veneran los adoradores de las Tres Joyas, incluso podría decirle algo mucho más misterioso aún: “A veces”, le diría, “por el poder del amor, el ihai se transforma en carne y hueso. Con la ayuda del ihai, la madre enterrada vuelve a amamantar a su bebé en la oscuridad.” Pero naturalmente no voy a decirle nada de eso. Dejaré que la niña juegue con la arena que traje de la playa y nada más.

Así, después de todo, es como uno termina la lectura de estos libros: a la manera maravillosa en que se abandona la compañía del amigo en “Un karma pasional” (que es, dicho sea de paso, una lección acerca de cómo deberíamos pensar que llegamos a la vida… y la mejor manera de salir):

—¡Menuda tontería! —exclamé—. ¡Esa mujer nos ha tomado el pelo!

—Te equivocas —protestó mi amigo—, y estás siendo injusto con la mujer. Tú viniste aquí buscando una sensación y ella ha hecho todo lo posible por complacerte. ¿O acaso has creído que la historia era cierta?

Venimos, buscamos sensaciones y nos vamos, como el que sale —sin darse cuenta— de un sueño. (¿O es que acaso creímos que también esta historia era cierta?).

—————————————

Autor: Lafcadio Hearn. Título: En el Japón fantasmal, Sombras y Misceláneas japonesas. Traducción: Marián Bango Amorín. Editorial: Satori. Venta: Todos tus libros.

La espera ha merecido la pena. Muchas gracias. Comparto. Un abrazo. Añvaro.

La espera ha merecido la pena. Muchas gracias y un abrazo. Alvaro