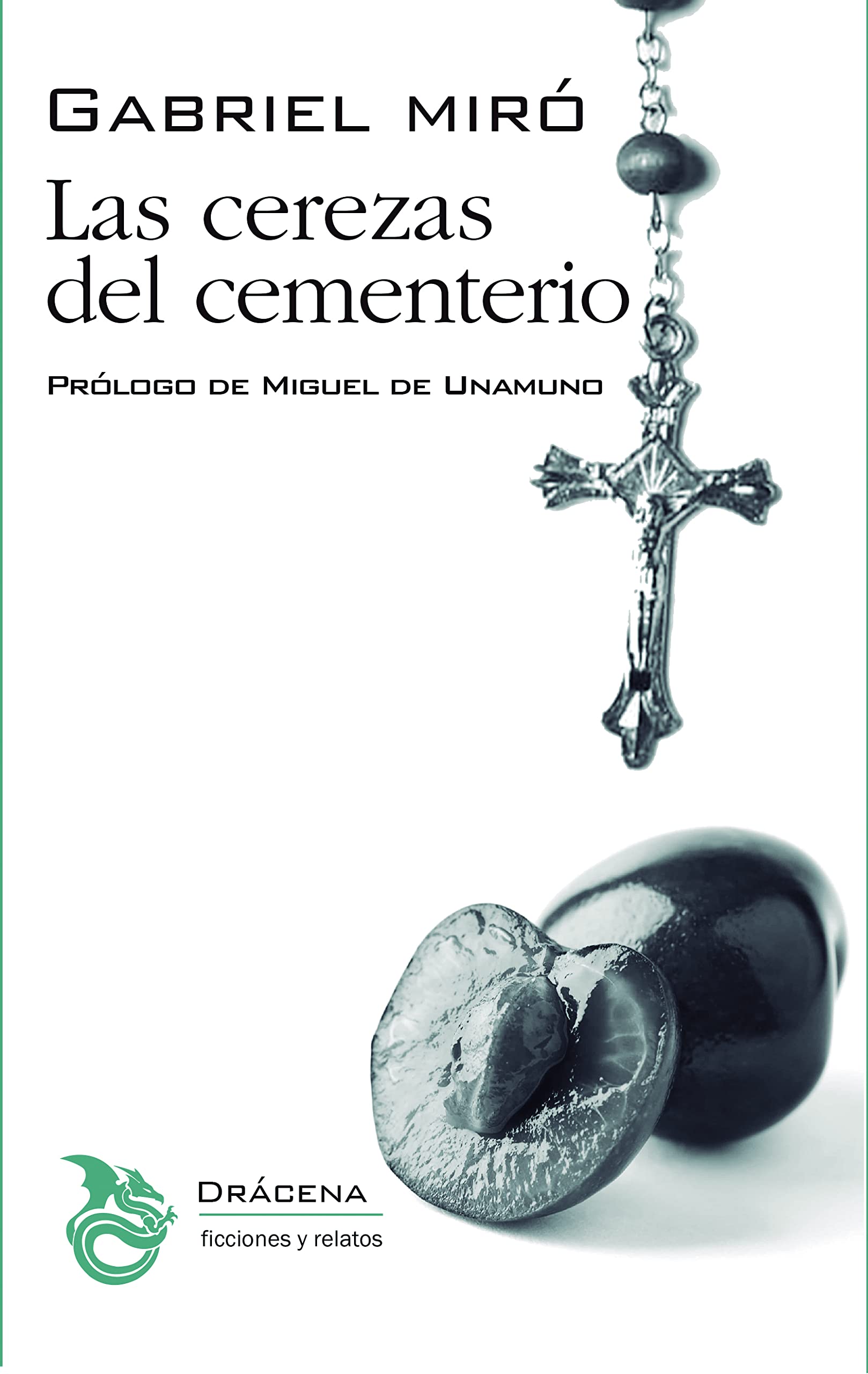

Las cerezas del cementerio contiene unas características que convierten a Gabriel Miró en el novelista español más cercano a Marcel Proust y a Virginia Woolf, pues, como estos, sus argumentos nos muestran cómo las pulsiones íntimas —en este caso, eróticas— disturban la relación de los personajes con cualquier realidad. Zenda adelanta el prólogo a este libro, escrito por Miguel de Unamuno.

***

PRÓLOGO POR MIGUEL de UNAMUNO a LAS CEREZAS del CEMENTERIO

Visité las ruinas del monasterio de Poblet —donde había estado enterrado Jaime el Conquistador— con Gabriel Miró; visita inolvidable. Por cierto, que a Miró lo que no le gustaba era el nombre. “Poblet… pueblecito…” —me decía—. Mas al decirle yo que aquel poblet no significaba pueblecito, sino que venía de populetum, pobeda o alameda, exclamó: “Ah, eso ya es otra cosa; ahora empieza a gustarme el nombre”. Es que le sonaba de otro modo en cuanto le descubrió su original sentido. El escribió que “la palabra, esa palabra, como la música, resucita las realidades, las valora, exalta y acendra, subiendo a una pureza “precisamente inefable”, lo que por no sentirse ni decirse en su matiz, en su exactitud, dormía dentro de las exactitudes polvorientas de las mismas miradas y del mismo vocablo y concepto de todos”.

Porque la mirada glauca y serena de Miró ilumina cuanto mira y en una luz difusa, como en una neblina de lumbre plenilunar en que todo se interioriza. Algunas veces creeríase haberse con uno de esos fantásticos peces submarinos, de los abismos oceánicos, que alumbran con sus ojos el ámbito tenebroso en que se mueven.

Se ha podido decir de Miró que en su obra todo es paisaje, y que si, según Byron, el paisaje es un estado de conciencia, aquí los estados de conciencia, los personajes mismos, son paisajes. ¿Personajes? Mejor los llamó Miró mismo: figuras. Figuras de patriarcas y jueces, figuras de reyes y profetas, figuras de Bethlem, figuras de la Pasión del Señor, figuras de discípulos, figuras de santos, figuras… figuras… Figuras, esto es, algo que se finge, que se hiñe, que se amasa. Se amasa con masa de luz y de dulce luz lunar, de esa “luna enorme, ancha y encendida como el llameante ruedo de un horno”, de esa “roja luna… alta, dorada, sola en el azul” con “fragancia de mujer en la inmensidad” con que abre esta novela de Las cerezas del cementerio. ¡Luna y fragancia! No sé si alguna vez Miró, que olía tantas cosas —a padre, a noche, a tarde, a mujer…— no olió a luna. No paisajes castellanos, de paramera, de violentos contrastes, de recortado claroscuro, sino paisajes levantinos, a ras de la mar de la Odisea.

Paisajes de sosiego. “¡Domingo campesino! ¡En todo calma sagrada, sol, cielo, paisaje de domingo!” Y otra vez: “¡Transcurrirán siglos, más siglos, y ciencia nueva florecerá en las ruinas de la vieja, y las magnas soledades del mar y de las sierras se dorarán de alegría de sol, recibirán la nevada pureza de la luna, como en el primer instante de la vida, como el primer momento de desnudez de la Eva bíblica!” Y aquí se nos vuelve Byron, el del paisaje estado de conciencia, cantando a la mar sobre la que han pasado los siglos sin dejar una arruga sobre su frente azul.

Y en estos paisajes, aunque a todo sol plenilunares, o de eterna alborada, todo género de vivientes, tortugas, pobres tortugas de “aterrada cabecita, chata, de sierpe”; babosas, “masilla blanda, reluciente, oleosa… humilde babosa engendrada en la humedad”; moscas… “algunas pisan y aletean ruidosas encima de las que han muerto en las orillas de los cristales y muestran el palpo torcido, las patas dobladitas y los vientres blancos, secos y rígidos”, Y todos estos vivientes que traman el paisaje, que son paisaje, son, como el mochuelo de Poblet, fragmentos de la Conciencia Universal, y figuras, figuras de la Pasión de Dios.

Y hasta los vegetales, los árboles arraigados. ¿Es que en “la recogida vida de los árboles” no hay pasión? Y si no, ¿cómo Félix, el Félix de esta novela, podría mantener con la naturaleza un íntimo y claro coloquio, semejante “al del alma mística con el Señor”? La naturaleza para Félix, como para Miró, es un interior, un paisaje interior, es más que un templo, es un tálamo, es una alcoba.

Una alcoba infinita. Son una misma cosa yerbas y alfombras, parrales y doseles, frutas y joyeles, ¿Sobrerrealismo? No; sino interiorismo.

Y a ello responde el estilo de Miró, su manera de tejer y de bordar sus paisajes y sus figuras humanas. Y de realzar el bordado con los adjetivos más comunes que lanzan tornasoles o mejor tornalunas a una luz de ensueño. Ni esas figuras hablan como en la vida exterior que pasa y se borra sino como en la vida interior que se queda en ensueño, en recuerdo. En el recuerdo que, como lo comprendió Miró mismo, “les aplica la plenitud de la conciencia”.

Que Miró llegó a la contemplación de cómo se funden el espacio y el tiempo, y por ese camino al hoy eterno. Llegó a contemplar “perdido, olvidado o malquerido el pobrecito instante de lo actual” en “la augusta serenidad divina… del Hoy eterno”, “escuchó” —como el Félix de esta su novela— “los pasos de otra vida, llegada del misterio, caminando encima de su alma”, sintió las “aguas lentas, calladas y resplandecientes” del “amplio río” de nuestra pobre vida temporal que se desvanece “entre nieblas azules”, sintió que “se le deslizaba la vida como una corriente por llanura” y una sensación “tan clara, tan intensa del olvido!”

A las veces leyendo a Miró le sobrecoge a uno el misterio de una religiosidad búdica, de un eterno recuerdo, de una eternidad hacia el pasado, de un no principio de la conciencia. Y este mismo Félix, ¿qué es sino un recuerdo de su tío Guillermo? ¿Qué es esta novela sino un cuento plenilunar de aparecidos, de fantasmas, de ánimas que se ahogan en la vida que pasa, que se ahogan añusgándose con cerezas del cementerio? Por algo más que una vez Miró dice “ánimas” en vez de almas. O de ánimos. Y así cuando Doña Lutgarda le puso a Félix toda la pechuga de un palomo, él se la sirvió, pues “cualquiera cosa comería él para no contrariar a esas ánimas”. Sentimiento budista.

Y así se nos aparece de pronto en estas páginas españolas —era inevitable— el fantasma enorme de Obermann, la gran figura del silencio helado de las cumbres de los Alpes, a donde sube volando el águila, Obermann, aquel que renunció a contarnos el misterio de esas cumbres en una lengua hecha por los hombres de las llanuras, ¡Cuánto se me puso en claro al ver que Miró hace trepar la Cumbrera a su Félix en imitación del enorme Obermann! Tanto como al verle escudriñar en la mirada glauca del mochuelo de Poble. “Y Félix subió y besó la yerma cima, en cuya desolación tuvo la compañía, encontró la confianza de su alma”.

¡Qué de figuras se ven desde esas cimas! ¡Figuras de patriarcas, jueces, reyes, profetas, discípulos, santos, figuras de pasión! Y esto aunque la cima sea una suave y blanda llanura costera, a orilla del mar de levante, aunque sea la llanura de este mismo mar, en cuyas aguas tiemble “gozosamente limpio, nuevo, el oro de la lumbre de la luna!”. Qué figuras puede fingir, puede heñir desde esas cimas un Obermann levantino, oliendo a almendros y a olivos y a algarrobos, que sienta cómo el tiempo se remansa y se detiene en el recuerdo, y que acaso repita con el Obermann de los Alpes suizos, sentado sobre la yerba corta de las altas praderas y mientras oía el ranz de las vacas, aquello de: “¡ah, si hubiéramos vivido…!”

Pero Miró, y en esto, por lo demás, lo mismo que Obermann, su inspirador de un día, vivió, vivió sus obras, vivió sus figuras de pasión y sus paisajes, los vivió, o sea que los soñó para siempre. Y aquí están, lector, entre tus manos. Solo te queda ahora vivirlos, soñarlos tú; solo te queda hacerlos estados de tu conciencia esponjada en la Conciencia Universal.

Aquel trágico Obermann del eterno silencio helado de las cumbres sentenció lo de: “el hombre es perecedero; puede ser, pero a lo menos perezcamos resistiendo y si es la nada lo que nos está reservado no hagamos que sea una Justicia”. Pero no, ni a Obermann, ni a Miró, ni a mí, ni a ti, lector, nos está reservada la nada que es el olvido, porque tú, lector, revivirás en Miró leyéndole, oyéndole, a la vez que Miró revivirá en ti, Y ¿quién sabe? acaso la eterna Lechuza, la eterna Sabiduría, Santa Sofía, nos guarda para siempre en el lecho de sus grandes ojazos glaucos donde el Universo es un paisaje infinito y plenilunar.

—————————————

Autor: Gabriel Miró. Prólogo: Miguel de Unamuno. Título: Las cerezas del cementerio. Editorial: Drácena. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Qué pesadilla la publi de la nueva novela del Jonatán Franzen o como se llame. A ver cuando la quitan, o por lo menos quitan la jeta del autor… Es que quita el apetito verla. Va a leer la novela su tía, la del pueblo.