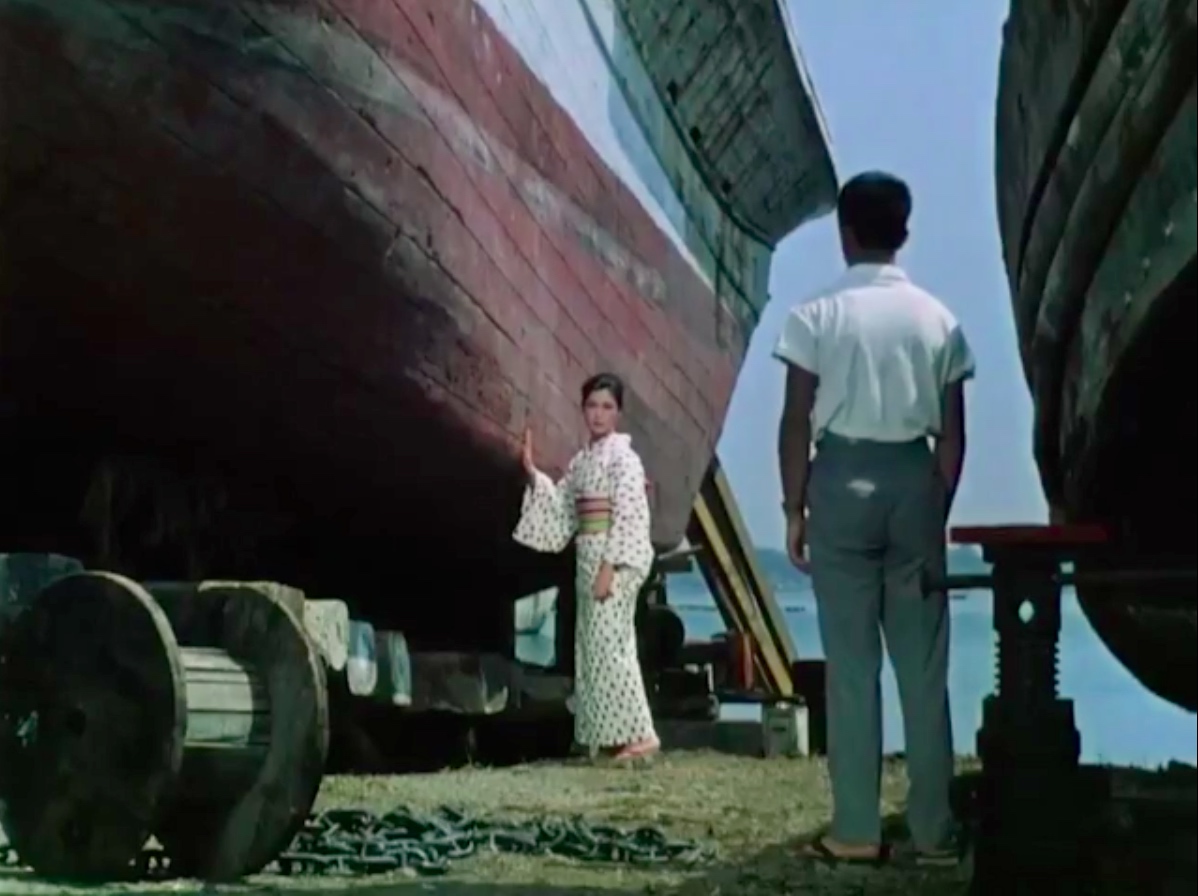

Floating Weeds, de Ozu

Llega el verano y los santuarios sintoístas se llenan de linternas de papel, los chōchin. Entre julio y agosto hay festivales de linternas por todo el país. La pintura de Kiyokata Kaburaki correspondiente a julio en el Calendario de maneras y costumbres del periodo Meiji (1935), la serie tsukinami-e que estamos siguiendo, es precisamente Linternas de Obon, julio. Este año no creo que las hayan desplegado, y se han debido de suspender desde luego la mayoría de esos festivales a que se refiere Kiyokata. Como se ha suspendido, ¡ay!, el otro gran festival de julio, el más bonito de Japón en mi opinión, Gion Matsuri, el festival del barrio de Gion en Kioto que saca a las calles treinta y dos coloridas carrozas yamaboko, más parecidas a los trios elétricos del carnaval de Bahía que a nuestros pasos de Semana Santa, con sus cofradías tocando tambores. Yo estaba en Kioto en las fechas en que debería haberse celebrado y me he tenido que conformar, como todos, con el despliegue de maquetas, y pequeñas carrozas expuestas, quizá a cambio, por todas partes.

El verano es la estación menos importante en el imaginario estético japonés, una época de transición apenas entre sus preferidas, la primavera en que florecen los ciruelos y los cerezos y el otoño de los cambios de color de las hojas. Entre sakura y momiji, un verano con que los japoneses parece como si no supieran qué hacer. Una sociedad que no conoce el concepto de veraneo apenas puede sentir estos meses de calor y humedad extremos como una etapa de sufrimiento que hay que soportar. Shōganai.

Es la estación menos representada en el arte, en la poesía, en el cine. El Kokinshū le dedica poco espacio. El símbolo que la representa es el pequeño cuco, el pájaro de espalda gris y estómago blanco con rayas de puntos negros que migra a Japón en el cuarto mes del año lunisolar y cuya canción anuncia el comienzo del estío. “En verano el cuclillo”, dice el poema del monje Dogen con que iniciaba Kawabata su discurso del Nobel.

De nuevo ese tanka de Mibu no Tadamine:

Pienso que oscurece

y en cuanto miro ya amanece

esta noche de verano

en la que canta incansable

el cuclillo del monte.

(Mibu no Tadamine)

La flor del mandarino (hana tatibana), con su perfume penetrante, se corresponde con el pequeño cuco como el ciruelo con la curruca a principios de primavera. Cada estación, cada etapa dentro de una estación incluso, tiene su animal y su flor.

El árbol

de mandarina donde reposabas

sigue floreciendo.

¿Por qué entonces, cuco,

se ha desvanecido tu voz?

(Ō no Chisato)

Fuera de la poesía y la pintura es la cigarra, sin embargo, el animal que más se asocia con el verano japonés, el cálido y húmedo mes de agosto sobre todo, cuando surgen de la tierra a aparearse tras haber permanecido enterradas tres años en estado de ninfas. Vivirán unos días apenas, siete u ocho, algo que una vez más, como la sakura, recuerda a los japoneses la fugacidad de la vida. Durante ese breve periodo de existencia no dejan de cantar a lo largo del día, ese sonido chirriante que yo identifico con mi llegada a Tokio en agosto de 2016. Calor, humedad y chirrido de cigarras, he ahí los tres elementos que caracterizan su verano. Una carga sensorial fuerte, una sensación abrumadora de trópico; he ahí el Japón que me recibió a mí un 2 de agosto.

Floating Weeds, de Ozu, su única película diferente después de la Guerra, la única que no trata sobre las venturas y desventuras de una familia de clase media acomodada, transcurre en el agosto agobiante en una isla del Mar Interior de Seto y el sonido de fondo, como un bajo continuo, es ese chirrío de cigarras. En una escena están sentados Ganjiro Nakamura y Haruko Sugimura abanicándose con sus uchiwa, muertos suponemos de calor; en otra bellísima hacia el final Hiroshi Kawaguchi mira a su querida Ayako Wakao, que lo enamoró por encargo de su jefa y ahora parece interesada en él de verdad, mientras ella esconde la cabeza contra el casco de un barco abandonado. De fondo, esas botellas de Ozu siempre presentes y el chirrido de las cigarras.

No he conseguido identificar qué isla es, pero mientras termino de corregir esta crónica para mandarla estoy curiosamente en Shōdoshima, otra de las del Mar Interior de Seto. Visito Nakayama senmaida, los cientos de terrazas de cultivo que los campesinos de la zona han ido labrando a lo largo de siglos para plantar su arroz. El verano es también la estación del arroz en Japón: entre la siembra en abril y la cosecha en septiembre vayas donde vayas hay por todas partes campos anegados. En el centro de Shōdoshima se cultiva en estas terrazas y desde hace mucho tiempo tiene lugar a principios del verano la ceremonia del Mushi okuri, la celebración ancestral de los propietarios de los campos que la noche del primer sábado de julio van bajando entre las terrazas con antorchas en las manos para ahuyentar a los bichos y que no se coman la cosecha. Con el fuego se supone que los conducen hacia fuera de los sembrados, como flautistas de Hamelín. Mientras caminan cuesta abajo, los participantes gritan ¡Tomose, tomose! —¡Quemar, quemar!—. La ceremonia se dejó de celebrar a finales del siglo XX por el envejecimiento de la población de la comarca, pero una película de 2011 la ha hecho revivir. No sólo se volvió a llevar a cabo para el rodaje, interpretada artificialmente, digamos, aunque fuera gente local quien participaba, sino que ha atraído a muchísimo público que ahora viene cada verano a verla.

La película es Yōkame no semi —La cigarra del octavo día—(Renacimiento, se ha traducido absurdamente en español) de Izuru Narushima (2011), basada en la novela de Mitsuyo Kakuta. Hace unos meses les hablaba largo y tendido de otra novela suya, Ella en la otra orilla, pero ésta, La cigarra del octavo día, es la más conocida.

Así que la he visto aquí todavía, en Shōdoshima, una historia extraña y complicada, perturbadora a veces, cuyo título tiene que ver con la idea de esa existencia de apenas unos días de las cigarras tras años bajo tierra. La escena del Mushi okuri es preciosa.

Termino esta crónica corta con un tanka de Akiko Yosano:

Libre de amor,

al despertarme, veo

sobre el campo infinito

un arroyo sin nombre,

¡qué hermoso es el verano!

y este haiku que Donald Keene considera el mejor de Bashō:

Hierba en verano:

restos de sueños secos

de unos soldados

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: