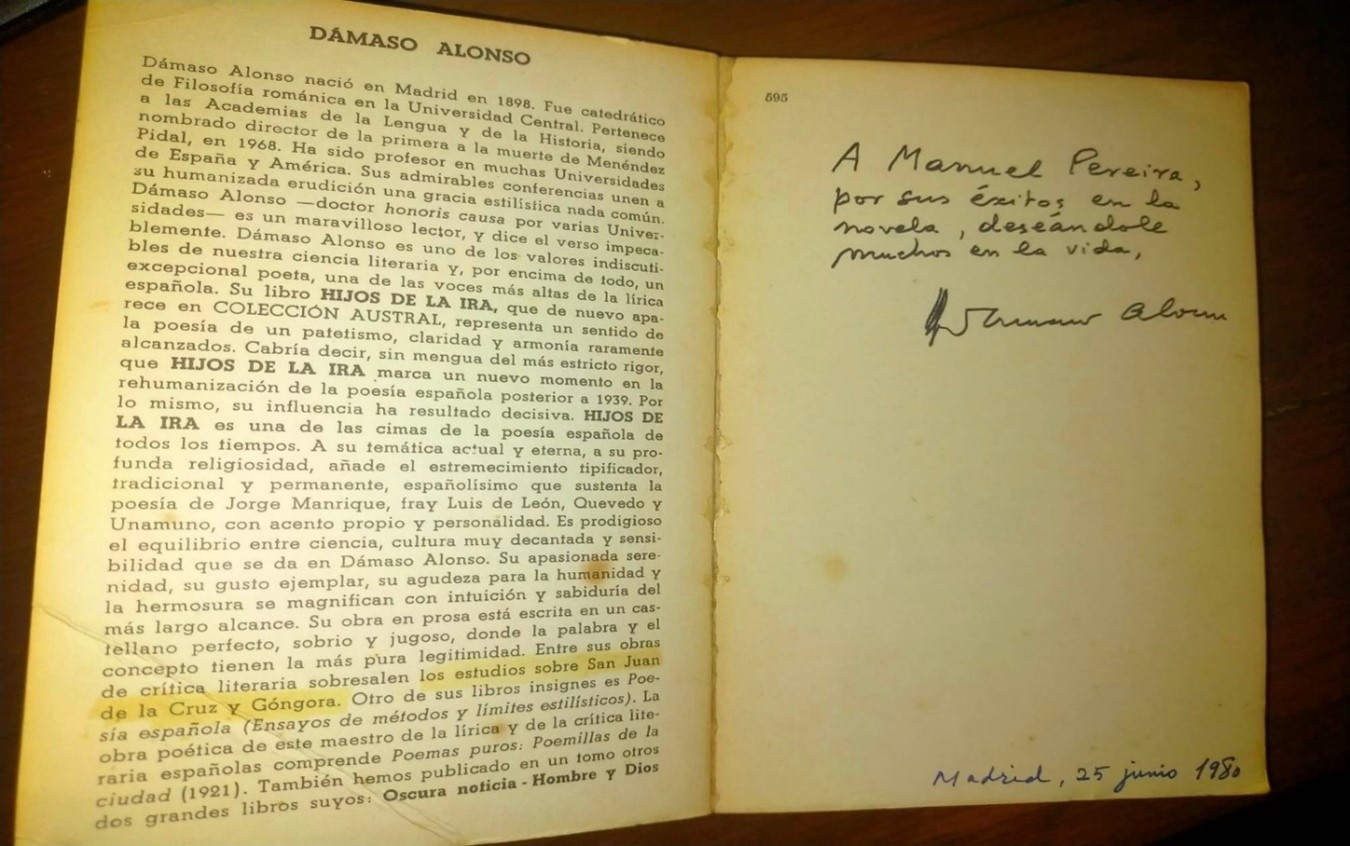

El 25 de junio de 1980 volví a visitar a Don Dámaso (*), esta vez acompañado por el poeta Luis Rogelio Nogueras (QEPD). Por el camino, Nogueras (“Wichy” para sus amigos) recitaba de memoria y en voz alta estos versos del gran español: “Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas)”.

Yo solté la carcajada. En efecto, junto a los créditos y en la contraportada aparecía la sigla MINCIN (Ministerio del Comercio Interior), organismo encargado de comercializarlo todo en la isla. Cuando se lo expliqué, replicó entre bromas y veras: “pues dígale al tal Mincín que todavía me debe los derechos de autor”.

Wichy y yo estábamos impresionados ante aquel caballero de la lingüística, erudito del hipérbaton, sobreviviente de la Generación del 27 y poeta mayor. Sabíamos que conversábamos con un clásico viviente, pero no podíamos dejar de reírnos con sus ocurrencias. Lo más simpático ocurrió al final. “Pasan tan pocos cubanos por aquí, que quiero aprovechar vuestra visita para llenar algunas lagunas sobre Cuba”.

Según comentó, estaba preparando un diccionario con las llamadas “malas palabras” en Latinoamérica. Ya tenía todos los países menos Cuba. Don Dámaso quería que desgranáramos en voz alta el inventario de la vasta sinonimia del órgano sexual masculino, desglosando además el repertorio por categorías: vegetal, animal, mineral, incluyendo nociones metafísicas.

“Primero las variantes vegetales”, demandó al vernos vacilantes. Bajo la ceñuda mirada del busto de Góngora, yo me estremecí de pudor. Pero, ante su insistencia, empecé a deslizar algunas voces: “el nabo, la vianda…”. Wichy añadió entre dientes: “la yuca, el cuero, el pescado, la caña…”.

“Muy bien, ahora las formas minerales”, nos pidió mientras tomaba nota en la contracubierta de Los Lusiadas, de Luis de Camões. Ansioso y divertido, parecía un niño descubriendo nuevas resonancias en viejas palabras. Wichy me miró consternado, más rojo de rubor de lo que ya era por su rubicundez.

Yo agregué: “la cabilla, la mandarria”.

Wichy se animó: “los timbales”, dijo, agregando un tímido comentario más escrotal que musical.

Lo más arduo fue explicarle al sabio conceptos abstractos como “mandado” y su pronunciación callejera: “mandao”. El erudito siguió anotando hasta que nos pidió la forma más frecuente y vulgar en nuestra jerga. Me hice el bobo, aquello era demasiado fuerte, pero él me atajó persuasivo: “dígamela, no tenga usted vergüenza”. Mirando a hurtadillas hacia el busto de Góngora, dije entre dientes: “Pinga”.

“¿Pingüe?”, indagó pestañeando.

Aquello de la “pinga pingüe” nos mantuvo a Wichy y a mí riendo durante días en aquel Madrid de nuestra juventud literaria. Todavía estamos riéndonos: él allá arriba y yo acá abajo.

Ese fue el Dámaso nada acartonado que yo conocí. Nunca supe si aquel catálogo de palabrotas era un informe interno para la Academia o una investigación destinada a la imprenta. En cualquier caso, siempre me quedé con ganas de ver el resultado. Tal vez en alguno de los diez tomos publicados por Gredos figure ese glosario de exabruptos dentro de las Obras Completas de este español que quiso hacer con nuestra lengua lo que Colón hizo con la geografía.

————————

(*) Nota editorial: el anterior artículo de Manuel Pereira sobre Dámaso Alonso se publicó en Zenda el 15 de diciembre de 2022

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: