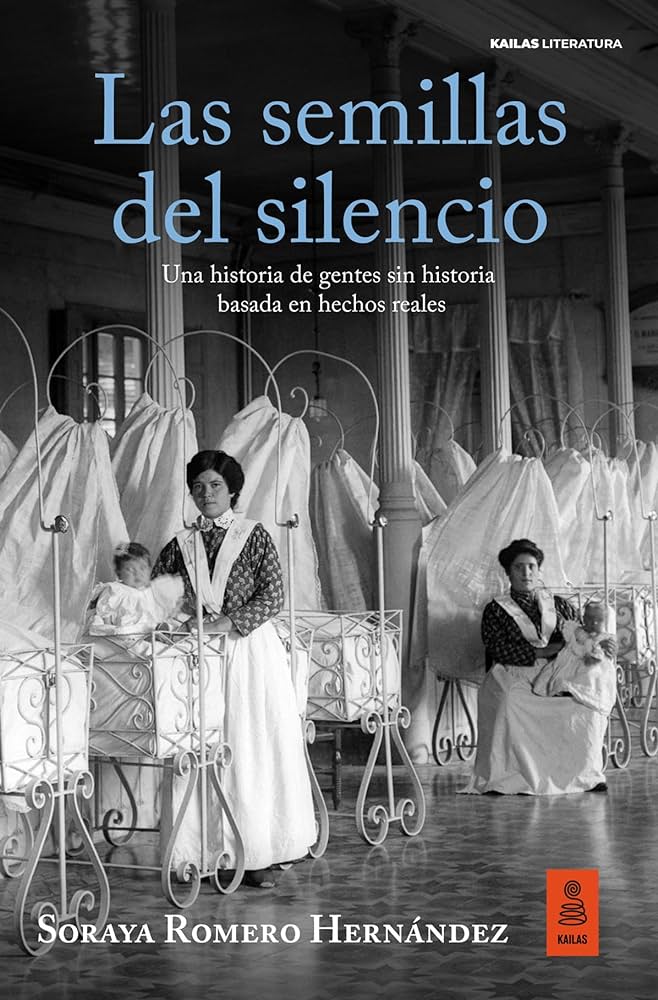

La curiosidad por rastrear su genealogía llevó a la periodista y escritora Soraya Romero (Madrid, 1983) a desenterrar la historia de su bisabuela Gerónima, una de las miles de niñas que fueron abandonadas en la inclusa de Madrid, y cuya vida ha plasmado la autora en su primera novela, Las semillas del silencio (Ed. Kailas).

Sólo en Madrid, según las estimaciones de la autora, hubo aproximadamente 650.000 niños ‘incluseros’, generalmente “abocados a una vida miserable” y marcados por “el estigma”. Una fue su bisabuela, que “tuvo suerte” y pudo salir adelante, pero que se fue del mundo “sin saber quién era, preguntándose por qué la habían abandonado y por qué su madre no la quería”.

Una investigación genealógica

Cuenta Romero, residente en Suiza desde hace diez años, que todo empezó cuando se hizo donante de médula de la Cruz Roja. La ONG ofrece a los donantes un servicio que calcula sus coincidencias genéticas a nivel mundial, lo que despertó la curiosidad de la periodista, que se decidió a elaborar su árbol genealógico familiar.

“Ahí topé con un obstáculo, que era el origen de mi bisabuela”: nadie en la familia sabía quién fue su madre, y ni siquiera tenían muy claro dónde ni cuándo nació. “Por la familia pululaba el término ‘inclusera'”, pero “nadie había tirado nunca de ese hilo”, dice.

Un familiar lejano le dio dos pistas clave: su bisabuela podía haber nacido en Madrid (no en el pueblo abulense de Serranillos, como creía Romero) en 1873 o 1874. Con esos datos y la sospecha de que había sido ‘inclusera’, Romero empezó a buscar a su bisabuela en el Archivo de la Comunidad de Madrid.

“La suerte y la pericia estuvieron de mi lado, y la pude encontrar (…). Me había prometido que si la encontraba, escribiría, y aquí estamos”, relata la autora, que descubrió que su bisabuela había nacido en la Casa de la Maternidad de la inclusa de Madrid, en la calle Embajadores, el 5 de diciembre de 1874, siendo abandonada tras el parto.

A partir de ahí, Romero fue desarrollando “en paralelo” la investigación y la escritura de la novela, donde “hay una parte de hechos probados” y otra más ficcionada.

No obstante, la escritora destaca haber hecho, asimismo, “un trabajo enorme” para documentar y recrear el Madrid de finales del siglo XIX, con la idea de “ofrecer al lector un paseo” por la ciudad de antaño, introduciendo numerosos lugares y personajes reales.

La historia de las inclusas

La investigación llevó a Romero a indagar abundantemente en la historia de las inclusas, instituciones que operaron en diversos puntos de España y nacieron “con un buen fin: intentar reducir la mortalidad de esos niños” que fueron abandonados.

Pero su realidad era agria. “La mortalidad dentro era terrible: no había medios, no había suficientes amas de cría para amamantar a todos”, asevera la escritora, quien apunta que, por mucho que las inclusas pudieran salvar a los niños de una muerte segura, “había muy pocos que llegaran al primer año de vida”.

Las inclusas también jugaban otro papel: “tapar la vergüenza de las feligresas que quedaban embarazadas” fuera del matrimonio y “devolver la dignidad” a esas mujeres.

Romero no ha conseguido esclarecer si ese fue el motivo del abandono de su bisabuela. Sí consiguió descubrir que su madre se llamó Hipólita Juliana López, y que se quedó embarazada de Gerónima después de haber enviudado; después del parto se pierde la pista. En la novela, Romero ubica el origen de su bisabuela en una familia burguesa cuya primogénita queda embarazada de una hija ilegítima.

Sostiene la autora que los incluseros “estaban abocados a una vida miserable, en general”, y “a la explotación en el campo”, pues a menudo acababan siendo “prohijados” por familias humildes de entornos rurales a las que las inclusas pagaban una pequeña suma.

También existía todo un “estigma” en torno a estos niños, marcados frecuentemente con apellidos como De la Cruz, De la Paz o Expósito. Cuenta Romero que el político y médico Méndez Álvaro escribió, por ejemplo, “que eran niños condenados a una vida miserable porque tenían en los genes el vicio, la predisposición a contraer enfermedades venéreas”.

Dadas las circunstancias, Gerónima, que tras ser prohijada por tres familias de acogida distintas se instaló definitivamente en Candeleda (Ávila) después de casarse, “tuvo suerte”, a ojos de su bisnieta. “No sé si alguna vez fue feliz, pero pudo elegir con quién se casaba, y tuvo seis hijos”, apunta.

La inclusa de Madrid cerró oficialmente el 3 de enero de 1983, tomando el relevo los servicios sociales, y Romero considera que fue “la antesala de toda la trama de niños robados que se produjo en España después del franquismo”.

Abordar la memoria familiar

La periodista explica que el apoyo de su familia a su proyecto de novela ha sido total, pero no deja de observar que el recuerdo de su bisabuela podría haberse esfumado fácilmente. “Nadie se atrevía a abrir esa caja, era como un tabú”, recalca.

“El único testimonio que queda es el oral, y si no lo rescatamos se pierde”, advierte Romero, quien celebra haber tenido la oportunidad de encontrar las “respuestas” que su bisabuela no pudo hallar en vida.

Romero también espera que su novela despierte “curiosidad por sentarnos a hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos”, y mantener así viva la memoria de generaciones pasadas.

“De vez en cuando, sentarnos y preguntar, sobre todo a los mayores, por lo que fue su vida nos puede traer sorpresas, a veces agradables y a veces desagradables: lo que pasa es que hay que estar dispuesto a oír incluso aquello más incómodo”, concluye la autora.

-

Una confesión en carne viva

/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…

-

Siempre fuimos híbridos

/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…

-

Odisea, de Homero

/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…

-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios

/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: