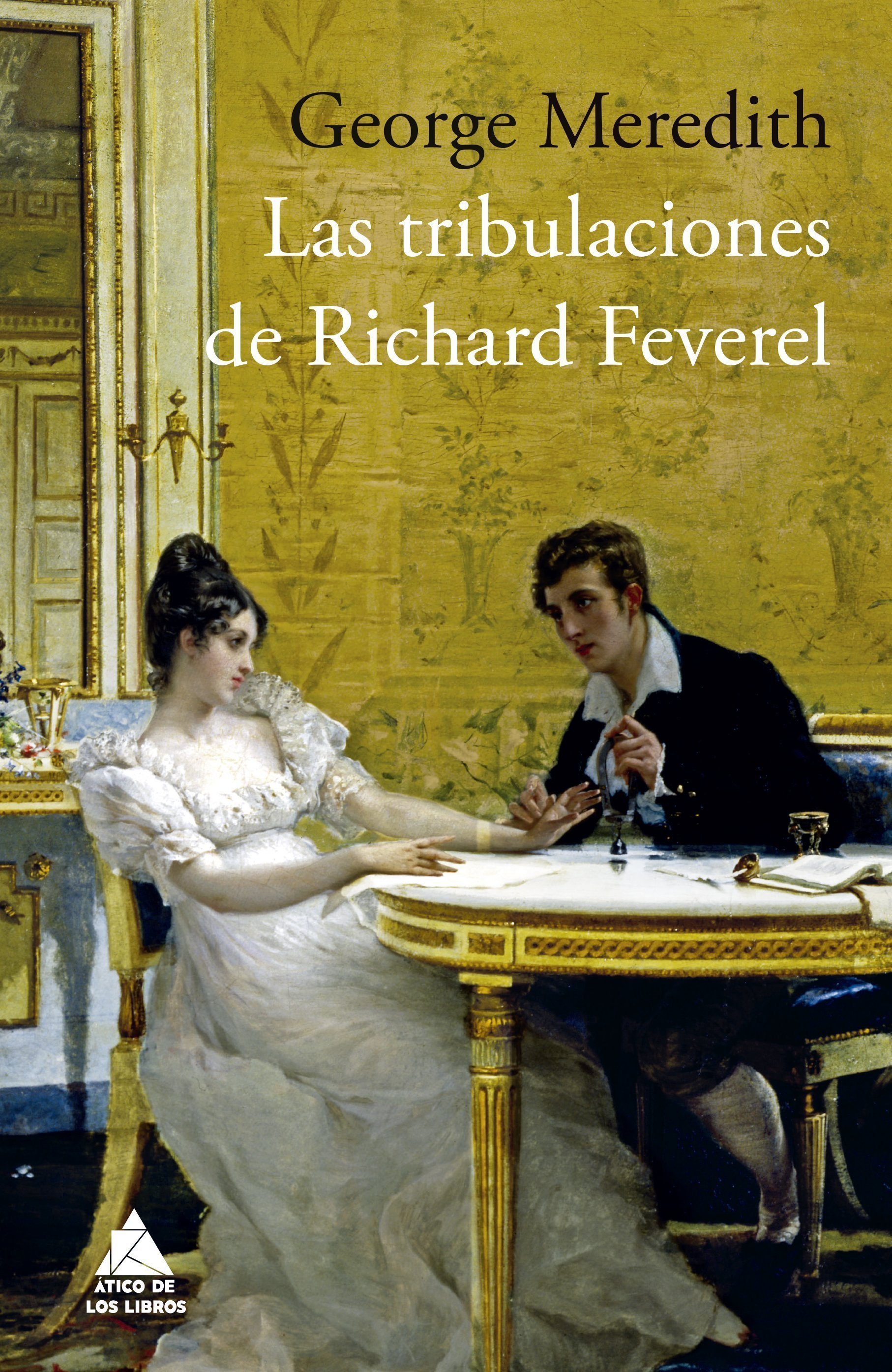

Cuando, en 1859, George Meredith publicó Las tribulaciones de Richard Feverel —publicada ahora por Ático de los Libros—, los lectores descubrieron una prosa nueva, que abordaba de forma literaria y abierta la sexualidad. A pesar de todas las presiones, Meredith se negó a rebajar el tono del libro. A partir de la década de 1880, el interés del público forzó una cadena de reimpresiones que no se ha interrumpido desde entonces. Sin embargo, esta es la primera vez que los lectores españoles podrán leer en su idioma este clásico fundamental de la literatura moderna europea.

Tras perder a su mujer, sir Austin Feverel se queda a cargo de su hijo Richard. Para evitar que cometa los mismos errores que cometieron sus padres, sir Austin diseña un sistema educativo diseñado para que Richard se convierta en uno de los héroes de su época, en todo un hombre de estado. La base de este sistema consiste en que Richard no tendrá contacto con nadie del sexo femenino hasta que cumpla veintiún años. Todo parece desarrollarse con normalidad, pues Richard vive aislado en la abadía de Raynham. Pero, un día, el joven se enamora de la hija de la lechera, Lucy, y traiciona el sistema de su padre. Lo que no sabe es que sus problemas apenas acaban de comenzar.

Capítulo 1

Hace años se publicó un libro con el título Los escritos del peregrino. Consistía en una selección de originales aforismos de un caballero anónimo que tímidamente mostraba así al mundo su dolorido corazón.

No tenía la pretensión de ser novedoso. «La nueva forma de pensar de nuestra época ha emocionado a los muertos», escribió. Esta declaración parecía manifestar que la juventud lo había abandonado, y ya no envidiaba a los antiguos. De sus páginas se desprendía cierta melancolía por los días de vanidad intelectual, rememorando la etapa de nuestra vida en que las ideas nos alcanzan como abrazos de vírgenes que juran que son solo nuestras, y que no han visitado a nadie más. Y las creemos.

Sobre el bello sexo decía: «Creo que la mujer será la última posibilidad de la civilización del hombre». Esta monstruosa burla provocó cierto revuelo entre las damas.

Una aventurera acudió al Colegio de Armas, y allí confirmó que el grifo entre dos gavillas de trigo de la portadilla del libro era el escudo de armas de sir Austin Absworthy Bearne Feverel, un hombre rico y honorable, con una historia lamentable a sus espaldas, baronet de la abadía de Raynham, en cierto condado del oeste colindante con el Támesis.

La historia del baronet no era nueva. Tenía una mujer y un amigo. Se casó por amor; su mujer era una belleza, su amigo se decía poeta. La mujer tenía su corazón, y el amigo, su confianza. Cuando, entre sus compañeros de escuela, se hizo amigo de Denzil Somers no fue por semejanza de carácter, sino por la intensa adoración que sentía por el genio, lo que le llevó a pasar por alto la falta de principios de su socio en aras de su prometedor talento. Denzil poseía un pequeño patrimonio que derrochó antes de terminar los estudios. En adelante, dependió por completo de su admirador, con el que vivía, desempeñando nominalmente la labor de alguacil de la finca, escribiendo poesía satírica y sentimental. Tenía propensión al vicio y ocasionalmente lo practicaba sin escándalo, de modo que, por supuesto, era un sentimental dado a la sátira, y se atribuía el derecho a criticar la época en que vivía y a quejarse de la naturaleza humana. Sus primeros poemas, publicados bajo el seudónimo de Diaper Sandoe, eran tan puros y exangües en sus pasajes amorosos, y a la vez tan mordaces en su tono moral, que ganaron multitud de adeptos entre los virtuosos del público inglés que compra libros. Las elecciones le inspiraron baladas a favor de los torys. Diaper poseía una indudable fluidez, pero trabajaba poco, a pesar de que sir Austin esperaba mucho de él.

La mujer lánguida y sin experiencia —cuyo marido goza de una excepcional estatura intelectual y moral—, pasada la admiración romántica por su noble porte, al ver que sus inquietos refinamientos no son correspondidos, se encuentra en una convivencia insana con un hombre grácil y desenvuelto en prosa y verso. En Raynham, donde lady Feverel se ocupaba de sus obligaciones, sintió celos del amigo de su marido; pero, poco a poco, lo fue tolerando. Con el tiempo, él empezó a tocar la guitarra en su habitación, y ellos hacían de Rizzio y María. «¡Pues no soy el primero en encontrar fatal el nombre de María!», dice uno de los poemas de amor que escribió Diaper.

Este era el esquema de la historia. Y el baronet lo completaba. Había entregado su alma a los dos. Había sido el noble amor de ella y el amigo perfecto de él. Los consideraba hermanos, los amaba, los había invitado a vivir una edad de oro en Raynham. De hecho, había prodigado las excelencias de su naturaleza, algo que no debe hacerse; como Timón, acabó en bancarrota, sumido en la amargura.

La infiel dama no venía de una familia excepcional; era huérfana de un almirante que la educó con su pequeña paga. Su conducta sorprendió al hombre cuyo apellido adoptó.

Después de cinco años de matrimonio y doce de amistad, sir Austin se quedó solo, sin nada que aliviara su corazón, salvo un bebé en la cuna. Perdonó al hombre; lo apartó al no considerarlo digno de su ira. A la mujer no la pudo perdonar; había pecado de la peor manera. La ingratitud hacia un benefactor es una transgresión que puede perdonarse, y él no era dado a aplastar al culpable enumerando las obras de las que el amigo se había beneficiado. Pero a la mujer la había convertido en su igual, y como tal la juzgaba. Ella había hecho que el bello rostro del mundo se volviera oscuro.

Frente a ese mundo, que ahora le parecía tan distinto, decidió comportarse como si nada hubiera sucedido, y aprendió a hacer de sus rasgos una máscara maleable.

La señora Doria Forey, su hermana viuda, dijo que Austin se retiraría un tiempo de la carrera parlamentaria y renunciaría a las alegrías y ese tipo de cosas. Su opinión, fundada en la observación tanto en público como en privado, era que la mujer que había volado era una pluma en el corazón de su hermano, y que la vida reanudaba su curso. A veces los hombres corrientes no pueden soportar tanto peso. Hippias Feverel, uno de sus hermanos, creía que la desgracia le había mejorado (si una pérdida así puede llamarse desgracia), y dado que Hippias recibió alojamiento gratuito en Raynham y entró en posesión del ala de la abadía que ella había habitado, resulta provechoso saber su pensamiento. Si el baronet hubiera ofrecido dos o tres cenas espectaculares en el gran salón, habría engañado a todo el mundo, como había hecho con sus parientes y amigos. Pero estaba demasiado afectado; solo podía actuar de forma pasiva.

La niñera que cuidaba al bebé veía cada noche una figura solitaria con una lámpara sobre el pequeño, y tanto se acostumbró que nunca se despertó sobresaltada. Una noche la desveló el sonido de un sollozo. El baronet estaba de pie junto a la cuna con su larga capa negra y el gorro de viaje. Tapaba la luz de la lámpara con sus dedos, enrojecidos entre las sombras intermitentes proyectadas sobre la pared. Apenas podía creer lo que veía: el austero caballero, silencioso como un muerto, dejaba caer lágrima tras lágrima. Ella se quedó inmóvil, en un trance de terror y aflicción, contando las lágrimas que caían. El rostro oculto, el brillo y la caída de las pesadas gotas a la luz de la lámpara, la figura erguida y terrible, respirando con agitación a intervalos regulares, como un reloj, le daban tanta pena que el corazón de la niñera comenzó a latir deprisa. Sin poderlo evitar, la pobre chica gritó: «¡Oh, señor!» y comenzó a llorar. Sir Austin se volvió, iluminó su almohada con la lámpara, le dijo sin delicadeza que volviera a dormirse y abandonó la habitación a zancadas. La despidió con una indemnización al día siguiente.

Hace tiempo, cuando Richard tenía siete años, se despertó y vio a una joven inclinada sobre él. Lo contó al día siguiente, pero lo creyeron un sueño. Hasta que, en el transcurso del día, llevaron a casa a su tío Algernon desde el campo de cricket de Lobourne con una pierna rota. Entonces se recordó que había un fantasma en la familia; nadie creía en él, pero ningún pariente quería pasar una circunstancia que atestiguara su existencia, aunque poseer un fantasma otorga una distinción mayor que cualquier título.

Algernon Feverel perdió la pierna y dejó de ser un caballero de la Guardia Real. De los otros tíos del joven Richard, Cuthbert, el marino, pereció en una expedición contra un caudillo esclavista en Níger. Algunos trofeos del galante teniente decoraban el cobertizo de juegos del bebé en Raynham, y le legó su espada a Richard, quien le consideraba un héroe. El dandi Vivian, diplomático de profesión, dejó de ir de flor en flor al casarse con la mujer equivocada, como les sucede a muchos dandis, y lo borraron de la lista de invitados a la casa. Algernon normalmente residía en la casa de la ciudad que el baronet no usaba. Era un hombre desgraciado; ocupaba su tiempo en montar a caballo y jugar a las cartas, poseído (decían) por la absurda noción de que un hombre que ha perdido el norte al perder la pierna puede recuperarlo sustituyéndola por una botella. Al menos él y su hermano Hippias, cuando se reunían, no dejaban de probar si la bebida se aguanta mejor con una pierna o con dos. Aunque sir Austin era muy puritano en sus hábitos, era demasiado buen anfitrión para imponer su moral a sus invitados. Sus hermanos y otros parientes podían hacer lo que quisieran sin deshonrar el apellido familiar. Pero si lo hacían, debían marcharse de inmediato para no regresar jamás y no verían su rostro nunca más.

Algernon Feverel era un hombre sencillo; sintió, tras su desgracia, como quizá antes había pensado vagamente, que su carrera residía en sus piernas y había sido irremisiblemente truncada. Enseñó al chico a boxear y disparar, y el arte de la esgrima; supervisó el rumbo de su vigor animal con una vivacidad algo melancólica. Algernon dedicó las energías restantes de su mente a censurar el uso de la bola rápida en el cricket. Predicaba por todo el condado, escribiendo complicados ensayos literarios en periódicos deportivos sobre la decadencia del cricket. Algernon fue testigo y relató la primera pelea de Richard con el joven Tom Blaize de la granja Belthorpe, tres años mayor que él.

Se creía que Hippias Feverel iba a ser el genio de la familia. Tuvo la mala suerte de tener mucho apetito y un estómago débil. Como nadie está preparado para la batalla de la vida si se halla en perpetua lucha con su cena, Hippias renunció a la carrera de abogado y, víctima de una constante indigestión, compiló un voluminoso tratado sobre la mitología de las hadas en Europa. Tuvo poca relación con la esperanza de Raynham, más allá de consignar sus travesuras juveniles.

Una dama venerable, conocida como la tía abuela Grantley, cuyo dinero le correspondía al heredero, ocupaba con Hippias la parte de atrás de la casa y compartía sus veladas con él. Apenas se les veía hasta la hora de la cena, que les llevaba todo el día preparar y, probablemente, toda la noche recordar, pues la señora del siglo XVIII era una admirable gorrona que dejaba a un lado la vejez si había un buen plato sobre la mesa.

La señora Doria Forey era la mayor de las tres hermanas del baronet, una mujer rubicunda y afable con buenos dientes, un perfecto cabello rubio y ondulado, una nariz normanda y reputación de entender a los hombres, lo que significaba, en lo relativo a esas criaturas, que poseía el arte de manejarlos. Se había casado con el ambicioso hijo menor de una buena familia que falleció antes de llevar a cabo sus propósitos. Al tratar de encontrar una solución para el futuro de Clare, su pequeña y única hija, sondeó una posibilidad. La amplitud de miras, la profunda determinación, la resuelta perseverancia de su sexo, si hay que mantener una hija y derrocar a un hombre, la indujeron a invitarse a sí misma a Raynham, donde se estableció con su hija.

Las otras dos mujeres Feverel eran la esposa del coronel Wentworth y la viuda del señor Justice Harley, que destacaban por ser madres de hijos de cierta distinción.

La historia de Austin Wentworth tiene ese carácter desdichado que, para ser comprendida con justicia, obliga a contarla abiertamente, algo que nadie quiere intentar.

Por una falta cometida en su juventud y, según él, redimida noblemente, fue condenado a someterse al juicio del mundo; no por la falta, sino por la expiación.

—Se casó con la criada de su madre —susurró la señora Doria, con la mirada inundada de terror, y sintió un escalofrío al pensar en los jóvenes con simpatías republicanas que suponía que él albergaba.

«La compensación por la injusticia —se dice en Los escritos del peregrino— estriba en rodearnos de las personas más valiosas en esa oscura tribulación».

La buena amiga del baronet, la señora Blandish, y unos pocos hombres y mujeres sinceros tenían a Austin Wentworth en alta estima.

No vivía con su mujer, y sir Austin, pensando en el futuro de nuestra especie, le reprochaba ser estéril para la posteridad, mientras los villanos se propagaban.

La principal característica del segundo sobrino, Adrian Harley, era su sagacidad. Se trataba, esencialmente, de un joven sabio, tanto por su consejo como por su acción.

«En la acción —se observa en Los escritos del peregrino—, la sabiduría está en la mayoría».

Adrian tenía instinto para estar con la mayoría, y, como el mundo lo veía invariablemente en sus filas, su apelación de joven sabio era admitida sin ironía.

El joven sabio tenía a su favor el mundo, pero ningún amigo. Tampoco deseaba los problemáticos apéndices del éxito. Procuraba ser requerido por gente que podía servirle, y temido por los que podían perjudicarle. No se complicaba la vida para imponer su criterio ni se arriesgaba a expensas de un plan. Realizaba su trabajo con la misma naturalidad con la que comía pan. Adrian era epicúreo, pero Epicuro lo habría echado a latigazos de su jardín: un epicúreo de nociones modernas. Satisfacer el apetito sin arriesgar el carácter era un problema para el joven sabio. No tenía amigos, salvo Gibbon y Horacio, y la sociedad de estos refinados aristócratas literarios le ayudó a aceptar la humanidad como era: una suprema procesión irónica, con la risa de fondo de los dioses. ¿Por qué no podían reírse también los mortales? Adrian se reía en su cómodo rincón. Poseía los atributos de un dios pagano. Utilizaba a los hombres: vivía una vida elegante, lujosa y feliz a su costa. Se hallaba en una eminente autocomplacencia, como tendido sobre una suave nube, bañándose en la luz del sol. Ni Júpiter ni Apolo elegían las doncellas de la tierra con un ojo más fiero y frío, ni las perseguían abrigados de la más sagrada impunidad. Y disfrutaba de su reputación de virtuoso como algo adicional. Se dice que la fruta robada es más dulce, pero las recompensas no merecidas son aún más exquisitas.

Lo curioso era que Adrian no fingía. No pedía al mundo que aprobase su proceder. La naturaleza y él no intentaban engañar más que con la máscara que llevan todos los hombres. Y, aun así, el mundo le proclamaba un hombre bueno, además de sabio, y el agradable polo opuesto de su deshonrado primo Austin.

En pocas palabras, Adrian Harley dominaba la filosofía a la edad de veintiún años. A muchos les habría gustado decirlo con el doble de años, cuando cargan a sus espaldas un peso que Adrian no cargaba. La señora Doria estaba en lo cierto sobre su corazón. Un accidente (al nacer, probablemente, o antes) le había desplazado ese órgano y trasladado al estómago, donde era más liviano, qué digo liviano, ingrávido, y le animaba a seguir con alegría. Desde ese trono, el corazón no miraba sino lo que le producía placer. Esa región mostraba una suave protuberancia en la persona del joven sabio, y llevaba ante él, por así decirlo, la bandera de sus principios filosóficos. Era encantador después de cenar con hombres y mujeres, y deliciosamente sarcástico, quizá demasiado poco escrupuloso en su tono moral, pero su reputación le protegía de la crítica y su conducta se atribuía, por lo general, a su carácter amable y generoso.

Así era Adrian Harley, uno de los intelectuales favoritos de sir Austin, elegido para supervisar la educación de su hijo en Raynham. Adrian estaba destinado a la iglesia. No llegó a ordenarse. Él y el baronet mantuvieron un día una conversación, y desde entonces Adrian se convirtió en residente de la abadía. Su padre murió en el primer semestre de universidad de su prometedor hijo, legándole nada más que su aspecto legal, y Adrian se convirtió en estipendiario del hogar de su tío.

El compañero de juegos ocasional de Richard, y el único de su edad que tuvo cerca, era Ripton Thompson, el hijo del abogado de sir Austin, un chico sin carácter.

Necesitaba un compañero, pues Richard no iba a ir a la escuela ni a la universidad. Sir Austin consideraba corruptas las escuelas, y mantenía que a los jóvenes se los protegía mejor de la serpiente con el control parental, al menos hasta que Eva se sentara a su lado, una situación que, según sir Austin, podía y debía demorarse. A tal fin, diseñó un completo sistema para educar a su hijo. Ahora veremos cómo funcionó.

—————————————

Autor: George Meredith. Título: Las tribulaciones de Richard Feverel. Editorial: Ático de los Libros. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: