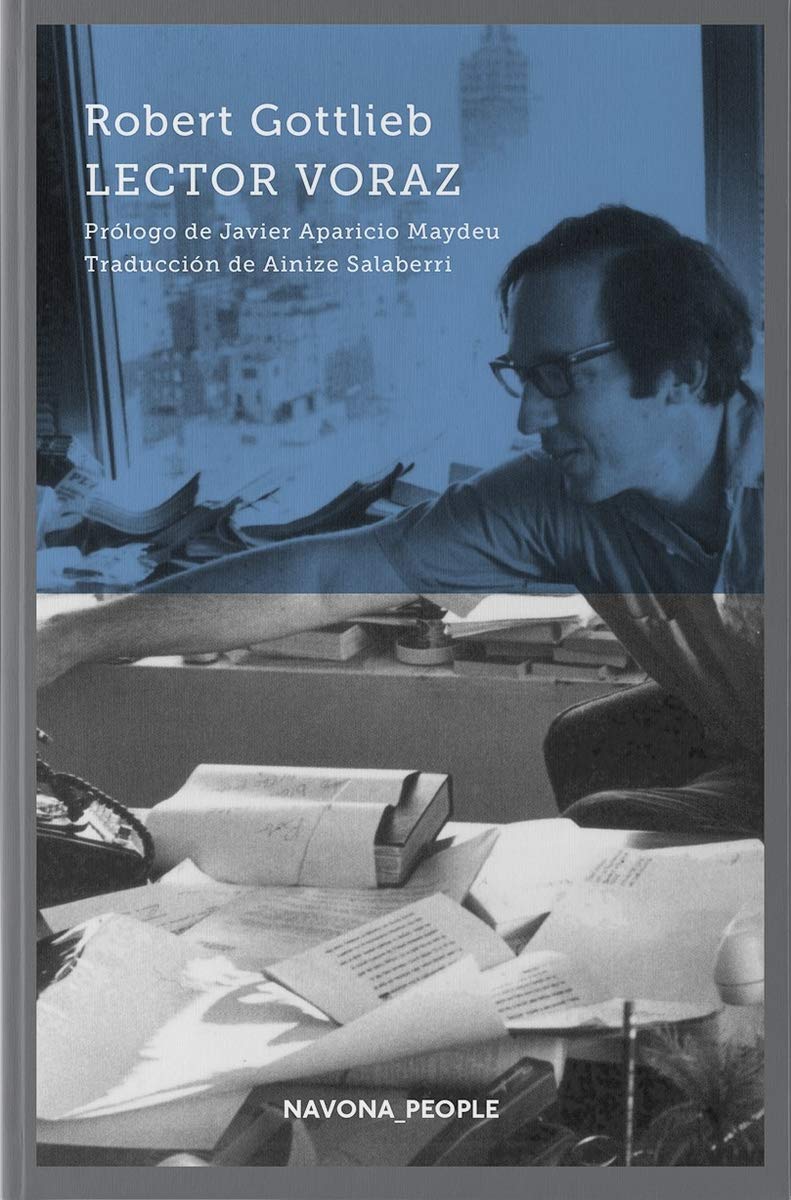

En el prólogo de Lector voraz (Navona) titulado “Del oficio, el vicio y el beneficio de editar”, escribe Javier Aparicio Maydeu, catedrático de Literatura Contemporánea y Literatura Comparada en la universidad Pompeu Fabra: “Bienvenidos a uno de los mejores libros jamás escritos por un editor contemporáneo, unas memorias que no pretenden ensalzar por encima de todo su propio ego, como muchos hacen valiéndose de este subgénero editorial, sino contar con palabras una vida consagrada a las palabras, las que habitan en los contratos que dan vida a las grandes obras y las que lo hacen en las páginas de esas grandes obras que nos dan la vida a los lectores incorregibles”.

Robert Gottlieb, el editor más importante en Estados Unidos, comenzó su carrera en 1955, siendo asistente editorial en Simon & Schuster, y trece años después lo fichan en Knopf, editorial en la que trabaja para Cheever, Lessing y otros grandes de la literatura. Dirigió The New Yorker un tiempo pero regresó a Knopf donde llegó a editar casi 3 libros al mes. Lector voraz son las memorias del gran editor que fue Gottlieb, ejemplo de una vida dedicada por entero a los libros y a la buena literatura.

PRÓLOGO

DEL OFICIO, EL VICIO Y EL BENEFICIO DE EDITAR

Bienvenidos a uno de los mejores libros jamás escritos por un editor contemporáneo, unas memorias que no pretenden ensalzar por encima de todo su propio ego, como muchos hacen valiéndose de este subgénero editorial, sino contar con palabras una vida consagrada a las palabras, las que habitan en los contratos que dan vida a las grandes obras y las que lo hacen en las páginas de esas grandes obras que nos dan la vida a los lectores incorregibles.

Avid Reader [«lector voraz»], el título original con el que se publicaron en 2016 en Farrar, Straus and Giroux estas jugosas memorias del gran editor americano Robert «Bob» Gottlieb, ya explica una condición esencial del editor: la de leer sin pausa y con afán. Se encarga más tarde Gottlieb en su libro, como advertirá el lector, de añadir y justificar dos condiciones más: la de leer con conocimiento de causa, con espíritu crítico, y sin prejuicios ni gratuitos deseos de intervenir en el texto.

Editor-in-chief de Simon and Schuster desde mediados de los 60 y desde el fastuoso Rockefeller Center, en 1968 ya formaba parte del engranaje intelectual de la mítica Alfred A. Knopf, editorial neoyorquina en la que trabajó veinte años con autores como Salman Rushdie, Michael Crichton, Doris Lessing, John Cheever o John le Carré. Gottlieb fue también editor del flamante nobel de literatura Bob Dylan y de la femme fatale Lauren Bacall. Supo, como buen editor, adaptar sus lecturas al cariz de los textos que reposaban sobre su mesa de trabajo, no confundiendo jamás la realidad de la obra con el deseo del editor, esto es, no jugando a especular con los réditos de la calidad o a esperar que el carácter comercial traiga necesariamente consigo el prestigio. Supo también que editar requiere dar respuestas, y que resulta esencial no intentar que el autor escriba el tipo de libro que necesita el editor. Y, como todo profesional de la edición, conoció la matemática perfecta entre lo que hay que leer y lo que hay que vender.

Esa joya de la narrativa contemporánea llamada Trampa 22 de Joseph Heller se dejó descubrir por Bob Gottlieb, a quien no se le cayeron los anillos por leer y publicar a Bill Clinton, uno de los grandes de la política, que no es sino la más ficcional de todas las ficciones. Se puso poco después al frente de la revista The New Yorker, el semanario icónico de Nueva York, reverso cultural del Times. Y al dejar la revista ofreció sus servicios al no menos mítico Sonny Mehta, a la sazón el boss del que fue su sello durante años, Alfred A. Knopf, el editor que repetía sin cesar que «siempre hay algo atractivo en el hecho de arriesgarse. Por eso publicar es atractivo» y del que seguramente aprendió que «la continuidad es importante. Sin ella, ninguna innovación tiene sentido», la idea sobre la que se basa el principio de que todo buen editor debe configurar un catálogo que le sobreviva perdurando en el tiempo. Surgir es importante; permanecer es definitivo.

Gottlieb destaca en un club de editores anglosajones integrado, entre otros, por el fundador de Penguin, Allen Lane, presidente y reinventor del libro de bolsillo que se inventó Aldo Manuzio en la Venecia de fines del xv; los vocales Maxwell Perkins, el editor de Scribner’s que publicó a Scott Fitzgerald, Hemingway o Thomas Wolfe, inmortalizado en la película Genius (El editor de libros), o Jason Epstein, el responsable durante años de Random House y autor de La industria del libro; así como el secretario André Schiffrin, hijo del fundador de La Pléiade de Gallimard y editor de Phanteon Books hasta que lo despidieron provocando de este modo que escribiese ese singular clásico editorial titulado La edición sin editores. El libro de Gottlieb es más personal, más literario y menos historiográfico y vehemente que el de Michael Korda, Editar la vida: mitos y realidades de la industria del libro. Ambos, en cualquier caso, como lo hace el roman à clef sobre el mundo editorial Musa, del gran editor de Farrar, Straus and Giroux, Jonathan Galassi, que ha publicado el libro de Gottlieb, enriquecen sobremanera una estirpe bibliográfica llamada books on books que contribuye a desvelarle al lector el modo en que el mundo del libro genera los libros, básicamente conociendo ese otro sistema solar y sabiendo de números para que las letras, por buenas que sean, resulten rentables. En todos ellos, como en los magníficos libros-deeditor publicados por Jorge Herralde, Roberto Calasso, Mario Muchnik, Rafael Borrás, Severino Cesari en su delicioso libro de diálogos con Giulio Einaudi o Juan Cruz en su libro de entrevistas Por el gusto de leer sobre la figura de Beatriz de Moura —una nómina a la que también pertenece, de algún modo, la vida de Giangiacomo Feltrinelli publicada por su hijo Carlo Feltrinelli, Senior Service. Biografía de un editor—, en todos ellos, como digo, los editores hablan a calzón quitado de sus autores delante de sus lectores. Y muy especialmente en dos clásicos del género: el del gran editor de Suhrkamp Siegfried Unseld, El autor y su editor. Trabajar con Brecht, Hesse, Rilke, Walser, y el del editor de Kafka, Kurt Wolff, Autores, libros, aventuras. Observaciones y recuerdos de un editor, seguidos de la correspondencia del autor con Frank Kafka. Existe un valioso ejemplo contrario, el de un autor hablando, también sin ambages, de su editor. Es el caso de Jean Echenoz, Jérôme Lindon. Mi editor, una seductora autobiografía editorial del autor de Me voy por persona interpuesta.

Gottlieb quiso publicar a John Lennon antes de que John Lennon fuera John Lennon, sacó tiempo para ejercer de crítico de danza en The New York Observer y sustentó su vida de editor sobre la base de la lectura hasta el punto de que la última frase de su libro, escrito con ochenta y cinco años, es «quizás el destino sea amable o me deje, al menos, leer un poco más». «Libros», el primer capítulo, es la miniatura del bildungsroman de un lector: el eclecticismo en la elección de las lecturas de juventud; la avidez con la que leyó Guerra y paz en maratonianas jornadas de catorce horas, y que tuvo que refrenar en cuanto se dio cuenta, convertido en editor, de que la rapidez solo sirve a la causa de juzgar manuscritos sin perder comba, y de que la lectura profesional requiere serenidad. Su protocolo: «leo los manuscritos muy rápido, en cuanto me llegan. No suelo usar lápiz en la primera lectura porque se trata de sacar impresiones. Cuando lo termino, llamo al escritor y le digo lo que está bien y qué problemas veo. Luego vuelvo a leer el manuscrito, con más cuidado, y señalo aquellos aspectos que vi problemáticos para tratar de averiguar qué está mal. La segunda vez busco soluciones».

Se convenció de que conocer la trayectoria de un autor consagrado facilita la tarea de tratar de consagrar la trayectoria de un nuevo autor. De su admiración por Dickens nace su respeto por la obra ajena, que preserva siempre que no advierta la necesidad de una corrección imprescindible. Gottlieb explica cómo persuadió a Cheever para publicar The Stories of John Cheever, ese libro rojo casi tan mítico como el de Mao, y cómo seleccionó los relatos de Carver reunidos en Catedral. En la sección «The Art of Editing. n.º1» del número de otoño de 1994 de The Paris Review, varios de sus autores hablan de él. Toni Morrison confiesa que no escribía pensando en Bob porque si el autor crea bajo la presión de intuir la reacción ulterior de su editor no comete sino una suerte de suicidio literario. Heller no pudo evitar darle la razón a su editor suprimiendo sesenta páginas para avanzar un capítulo de su Trampa 22 que Gottlieb consideraba esencial para atrapar a tiempo al lector. Le Carré reconoce que El espía perfecto es una obra valiosa porque su editor le sugirió deshacerse de demasiado material autobiográfico.

Consciente del compromiso social del editor y de los riesgos que conlleva, debió de sentirse próximo a Liz Calder, la editora de Bloomsbury que compartió la angustia de la fetua a su autor Salman Rushdie, quien explica el episodio en Joseph Anton. Gottlieb escribe con inmensa soltura porque leyó toda su vida con inmensa devoción; sus guiños a John Updike (el capítulo «Knopf Redux» no es sino una broma con «Rabbit Redux»), el escritor que redactaba sus propias contracubiertas y elegía el publishing, son reveladores; su prosa —que Susan Sontag alabó— es la de un autor (no la de un ejecutivo) que no convierte su libro en una sarta de anécdotas ni desea que la estadística adquiera un protagonismo que difícilmente se justifica en la vida de ningún editor, necesitada del éxito de ventas pero consagrada al criterio de un catálogo que le procurará el éxito de la permanencia. En su magnífica obra aboga por tener claro que «es el libro del escritor, no el vuestro. Intentad ayudar a que el libro sea una versión mejorada del libro; no intentéis que sea lo que no es». Le Carré delata que acostumbraba a «señalar mejoras editoriales a través de jeroglíficos garabateados en los márgenes del manuscrito original, una línea ondulada daba a entender que la prosa era demasiado florida». No habían entrado en juego aún Nielsen, GfK o los algoritmos, pero la cuenta de resultados ya era esencial. Commercial fiction. Up comercial fiction. General Fiction. Literary Fiction. Chick lit. Fantasy. Lad lit. Noir. Young Adult. Memoirs. Ficción de la buena. Crossover fiction. Autoficción. Fan fiction. Narrative nonfiction. Young adult fiction. Eco thriller… Tampoco fue su tiempo el de la explosión de los nichos, pero sí era ya el de los prototipos atractivos que habría que clonar, y el de los editores ejerciendo el necesario coaching con sus autores (con Cynthia Ozick desde que su editor murió y ella pensó que devendría una blocked writer) mientras negociaban con los agentes como Balcells, a quien tilda de «medio sádica (con los editores) pero encantadora agente española», o con la de Don DeLillo, causante al parecer de su desencuentro final con el autor de Submundo. El ineludible libro de Gottlieb habla de cómo decirle a un autor como William Gaddis que no vende o que sus obras son constructos y no novelas, del mérito de una colega suya de retener a Kundera en el catálogo reteniendo a su scout en Francia. Asegura que los autores son quisquillosos, pero es demasiado inteligente como para escribir que lo peor no son los autores. De otro nobel, V. S. Naipaul, dice que era esnob y narcisista, y de Rushdie no puede sino anotar su petulancia. El editor debe ejercer su autoridad y actuar de consejero, pero jamás controlar al autor, al que debe responder con celeridad, aguardar con paciencia y tratar con tacto. Publicar «consiste básicamente en hacer público el entusiasmo de uno mismo», pero «tomaos en serio cada detalle, puesto que no sabemos qué hace que cierto libro funcione mejor que otros». ¿Un autor sintiéndose incapaz de avanzar aquejado del síndrome del escritor bloqueado? La receta de Gottlieb: «no escribas, teclea». Testimonio de la proliferación de cadenas como Barnes & Noble antes de la era Amazon. Testimonio temprano de que asedia la edición y de que las predicciones dominan sobre las intuiciones porque la prospección del mercado vence a la ideología del gusto. Tiene el lector en sus manos un libro extraordinario acerca de las competencias del editor: vocación, preparación, intuición, selección, dedicación, equi vocación. Gafas de pasta negra, un manuscrito, un lápiz, 30 por ciento de experiencia, 30 por ciento de instinto y 40 por ciento de trabajo, incontables horas de lectura y la convicción de que el tono solo lo puede poner el autor pero el resto lo puede mejorar el editor. Leer a Gottlieb te inyecta las ganas de leer para aprender a leer mejor, para comprender el mecanismo de la creación y para salir airoso del intrincado laberinto editorial.

Javier Aparicio Maydeu

Catedrático de Literatura Contemporánea y Literatura Comparada,

y creador y director del máster en Edición de la Universitat Pompeu Fabra

LOS LIBROS

Comencé tal y como continué: leyendo. Para cuando tenía cuatro años, mi abuelo ya me había enseñado cómo hacerlo, sobre todo haciéndome seguir la línea mientras me leía. Mi madre, profesora en un colegio público de Nueva York, se iba pronto de casa por la mañana pero el abuelo, su padre, que vivió con nosotros hasta que murió cuando yo tenía nueve años, siempre estaba allí, y después del desayuno trepaba a su cama y me contaba historias, me enseñaba a jugar al ajedrez y me leía en voz alta. Los relatos más guais eran los de El libro de la selva, de Kipling, y aún conservo los dos volúmenes con los que me leía, uno encuadernado en color mostaza y otro en verde, que me apasionaban. Pero antes de aquello fue Junket is Nice, de Dorothy Kunhardt, que llegó al mundo en 1933, dos años después de mí, y del que nunca tenía suficiente. (Más tarde escribiría el indispensable Pat the Bunny.) Aunque Junket is Nice fue un éxito, desapareció; no solo mi copia sino todo ello. Al parecer había problemas legales con la gente de Junket y solo hemos podido recuperarlo recientemente. Cuando volví a él después de setenta y cinco años descubrí que iba sobre un niño pequeño que resulta ser más listo que el resto del mundo. ¡Qué sorpresa que necesitase acceso constante a él!

El siguiente libro que me atrapó por completo nos lo leyó, en nuestra clase de cuarto grado, la maravillosa y maternal señora Hurst: Lad: A Dog, de Albert Payson Terhune. Me apasionaban los perros. Pero Lad no era como mi precioso y pequeño Waggie; Lad era un collie —un tema recurrente en Terhune— de pura raza. A Albert Payson Terhune no le preocupaban los chuchos; de hecho era un eugenista devoto, y el ladrón al que Lad derrota en mitad de la noche es, como era de esperar, un «negrata». Pero ¿qué sabía yo de los eugenistas? Lad era noble, Lad era auténtico. Tal y como descubrí en una relectura reciente, entre sus muchas proezas, Lad le salvó la vida a una niña hemipléjica de cinco años arrojándose entre ella y una impresionante víbora, y no solo estuvo a punto de morir por el veneno de la serpiente sino que además empujó a la niña a caminar. Yo amaba a los perros —era mucho más fácil tratar con ellos que con otros niños— y Lad no era un perro más, tal y como descubrimos en el primer párrafo: «Tenía el alegre coraje de D’Artagnan y una inteligencia asombrosa. Y —quién podía negarlo tras observar sus tristes ojos marrones— tenía alma». Durante las lecturas en voz alta de la señora Hurst intentaba que no se me notase que estaba llorando.

Lad: A Dog se reimprimió setenta veces en su edición original, y Terhune escribió al menos treinta libros más de perros, muchos de los cuales leí y que doy por sentado mostraban el estilo sensiblero de Terhune y reflejaban sus repulsivas creencias. Pero con Lad descubrí el increíble poder de los libros para despertar sentimientos y, por lo tanto, para cambiar vidas. Estaba preparado emocionalmente cuando Lassie Come-Home (la película obvió el guion), de Erick Knight, se cruzó por mi camino, un libro infinitamente mejor que Lad, algo de lo que me di cuenta incluso entonces. Los libros sobre caballos no me interesaban, ni siquiera Belleza negra, aunque me gustó y aún me gusta la trilogía de Flicka, de Mary O’Hara. Pero era con su heroico chico, Ken, con quien me identificaba, no con los caballos.

También leía, por supuesto, los típicos clásicos para niños —Alicia, El viento en los sauces, Tom Sawyer, Julio Verne y todos los libros de Oz y del Doctor Dolittle—, así como los más recientes, sobre todo los inevitables Winnie the Pooh.

También hubo sagas de aventuras, que podía tomar prestadas de la biblioteca en lotes de tres y cuatro: Tarzán, naturalmente, y una exitosa serie inspirada en este personaje que me gustaba aún más, de la cual solo recuerdo un título, Bomba the Jungle Boy in the Swamp of Death, al cual no he vuelto.

Sin embargo, los libros clave de mi infancia —y a veces creo que de toda mi vida— fueron las doce novelas de Arthur Ransome, empezando con Swallows and Amazons, publicada justo a tiempo para mí en 1930. Los Swallow eran los cuatro niños Walker, los Amazon eran las dos niñas Blackett, y tomaban sus apodos de las dos pequeñas barcas con las que navegaban en verano por el lago reinventado por el autor de Windermere, en el distrito de los lagos de Inglaterra. En el cuarto libro, Winter Holiday, se han unido a ellos los dos niños Callum: Dick (un científico en ciernes) y Dorothea (una eterna aspirante a escritora). Eran estos dos personajes a los que me sentía más unido: librescos, tímidos y solitarios, eran los forasteros que se unían a las aventuras de los Swallow y los Amazon, arrastrados por estos. No era, desde luego, ningún aventurero, y no quería serlo, por lo que lo que me atrajo no fue ni la navegación, ni la acampada, ni la carrera, ni la tierna trama. Fue la comunidad de jóvenes decentes e independientes, magníficamente caracterizados por Ransome, en quienes sus padres confiaban, que disfrutaban de una infancia sana, que se lo pasaban bien. Si los Walker y los Blackett podían adoptar a los Callum, podían haberme hecho un hueco a mí.

Durante un período de cuatro o cinco años leí y releí y volví a leer mis libros de Ransome hasta cincuenta veces cada uno. Eran el contrapunto a la escuela, los deberes, las partidas de cartas con mis padres y las partidas ocasionales de ajedrez con mi padre (la única actividad que compartíamos), las típicas llamadas por la noche con mis compañeros de clase y la radio, el principal entretenimiento de aquella época. Dado que era enfermizo (aunque no tanto como hacía creer que era) me quedaba en casa mucho tiempo, sin ir al colegio, enganchado a los culebrones radiofónicos —Our Gal Sunday (la historia de una montañera huérfana casada con lord Henry Brinthrope, «el lord más rico y guapo de Inglaterra»; Life Can Be Beautiful (la historia de Chichi Conrad, una niña abandonada que un día se encuentra con la librería del amable Papa David Solomon, Slightly Red Bookshop, donde da comienzo su residencia permanente junto con el amargado y lisiado Stephen); Mary Marlin (cuyo tema principal era «Clair de Lune»), en el que la heroína, cuando su marido el senador Joe Marlin desaparece en una misión secreta en Siberia, se convierte en senadora en su lugar. Sin olvidar Ma Perkins, Stella Dallas («basada en la novela inmortal de Olive Higgins Prouty») y la excelente Romance of Helen Trent, «que, cuando la vida se burla de ella, destruye sus expectativas y la lanza contra las rocas de la desesperanza, lucha valerosa y exitosamente para demostrar lo que tantas mujeres desean demostrar: que porque una mujer tenga treinta y cinco años o más no significa que el romance no tenga cabida en su vida». (Helen Trent estuvo en antena durante veintisiete años.) Doy por hecho que todo ese melodrama me ayudó a prepararme para mi posterior inmersión, como lector y como editor, en el género de la ficción. Realmente era material inofensivo, puesto que nunca pasaba nada malo o desagradable, salvo la desaparición fuera del escenario del senador Joe y los inevitables episodios en los que echaban mano de la amnesia o del juicio por asesinato (o ambos) que marcaban las vidas de Sunday, Chichi y los demás. Cuando al comienzo de los años 50 volví a los culebrones, de vuelta en casa desde Cambridge —justo a tiempo para escuchar el último capítulo de Life Can Be Beautiful—, todo había cambiado: se habían colado en ellos el alcoholismo, el aborto y el adulterio; el encanto había desaparecido y los seriales estaban migrando a la televisión.

Los culebrones eran algo especial. La radio nocturna era para todo el mundo. Jack Benny, Bob Hope, Red Skelton, Fibber McGee y Molly, George Burns y Gracie Allen, Eddie Cantor, Fred Allen, Bing Crosby, el Your Hit Parade, Information Please de Lucky Strike, o Fanny Brice como Baby Snooks eran tan convincentes como los programas de televisión más exitosos de hoy en día —más aún, de hecho, ya que había menos opciones—. La gran bronca con tus padres consistía en poder tener la radio encendida mientras hacías los deberes. No se daban cuenta de que también estabas haciendo las tareas escolares por la tarde mientras tenías sintonizados los programas para niños: Captain Midnight, Little Orphan Annie y, mi pasión especial, Jack Armstrong («el típico chico americano»), otro aventurero, al que se le solía encontrar en las profundidades de la selva amazónica y que estaba enquistado también en una familia que no era la suya (sus compinches Billy y Betty, así como su tío Jim). Annie era huérfana por definición, como lo eran Tarzan y el Mowgli de Kipling. Mucho más desarraigado que cualquiera de ellos estaba mi héroe entre los héroes, el Llanero Solitario, que no solo no necesitaba a nadie más en su vida que a su leal Tonto y a su «maravilloso caballo Plata» sino que se escondía tras una máscara. Además, tuve la suerte de ser testigo del nacimiento y primeras hazañas de los cómics de héroes como Superman o Batman —también, en parte, más o menos solitarios, enmascarados, omnipotentes—. Los padres aborrecían los cómics puesto que su brutalidad (¡Bang! ¡Zas!) y las desesperantes luchas de sus héroes con representantes del Demonio estaban, aparentemente, tentándonos a los niños de clase media a llevar una vida de violencia, si no criminal.

En resumen, era una cultura popular dulce, desde la anodina música pop hasta las tiras diarias que no podía ver desde que el New York Times no incluía ninguna, ya que este era el único periódico que comprábamos. Así que nada de Popeye, Dick Tracy o Li’l Abner. Y apenas había películas, aunque el filme de Disney Blancanieves y los siete enanitos, estrenado cuando tenía siete años, fuese traumático para mí: me quedé tumbado y despierto toda la noche, aterrorizado por la arrebatadoramente bella, y asesina, Reina. También estaban las dos principales revistas de nuestro hogar: Life y el New Yorker.

Incluso el «deporte nacional», el béisbol, que seguía fervientemente, era benigno. Nueva York tenía cuatro equipos, y me volvían loco los Yankees (quizás porque solían ganar) y los Brooklyn Dodgers (quizás porque eran muy pícaros). Odiaba a los Giants, quién sabe por qué. Mi familia era totalmente ajena a los deportes, aunque mi padre jugaba al golf de vez en cuando; una, y solo una vez, me hizo caminar junto a él por el campo de golf, la tarde más aburrida de mi vida. Alguna vez mis padres iban al teatro, raramente al cine, y nunca salían a cenar. A veces jugábamos al Gin Rummy pero, como yo, lo que más hacían mis padres era leer.

—————————————

Autor: Robert Gottlieb. Título: Lector voraz. Editorial: Navona. Venta: Amazon y Casa del libro

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: