La primera vez que Jorge Amado Gamboa leyó el Quijote estaba interno por un crimen que no había cometido. Su padre tenía un extraño sentido de la justicia: dado que otro de sus hijos debía pasarse el verano interno, a ver si en septiembre aprobaba, decidió que Jorge Amado lo acompañara para que no se sintiera solo y, de paso, reforzara sus conocimientos escolares: dos pájaros de un tiro. Pero los pájaros, y bien vivos, eran Jorge Amado y su hermano. Jorge Amado, para empezar, no tenía asignaturas pendientes y empleó las horas de estudio, varias al día, en leer a los clásicos españoles porque las lecturas profanas, vamos a decir, estaban rigurosamente prohibidas. ¿Y que clásico español más clásico que clásico podía poner sobre la mesa sin que le llamaran la atención?

Lo han adivinado.

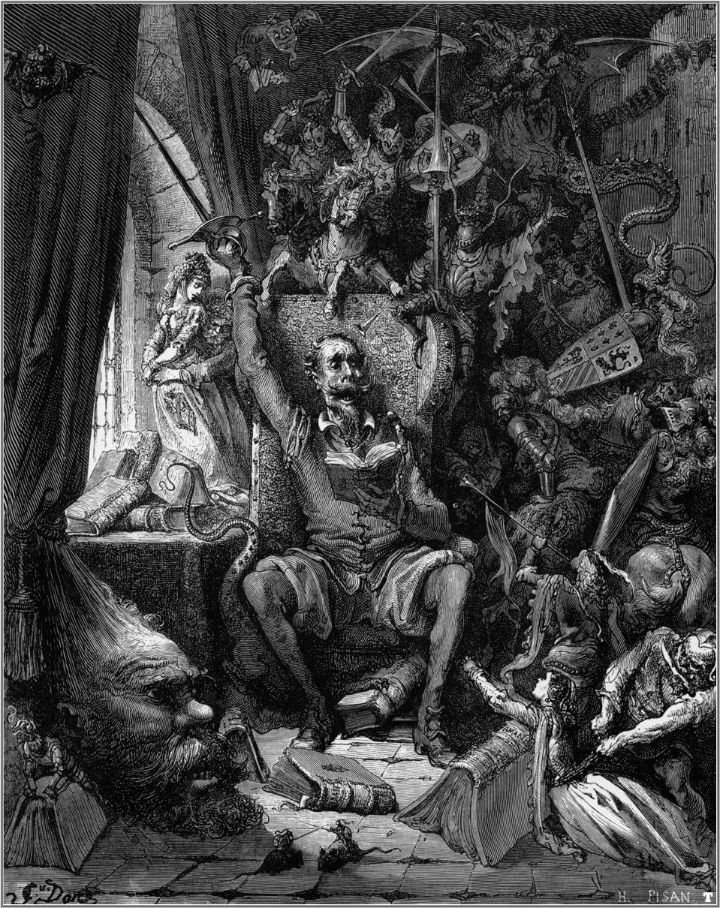

La edición Labor de finales de los cincuentaHace cuarenta años, Jorge Amado se llevó a su encierro veraniego en un colegio remoto un Quijote de lujo, el de su padre, dos sólidos tomazos publicados por Labor, bellamente encuadernados y profusamente ilustrados con los proverbiales grabados y acuarelas de Doré. Sé de qué hablo porque hace unos años adquirí ambos tomos a precio de saldo en el paseo de Recoletos, en Madrid. Carecían de ISBN, cosa previsible, así como de fecha de edición y hasta de impresión, cosa menos previsible. Afortunadamente, el primer poseedor había estampado una fecha en las portadas, junto a su firma y su ex-libris: 1959.

El ex-libris consistía en un dragón comiéndose un libro que, no sé por qué, yo imaginaba el Apocalipsis de San Juan; este ex-libris y la firma autógrafa de aquel remoto propietario –sobria, severa y a pluma–, me hablaban de un hombre estricto, severo y orgullosamente consciente de su cultura. Firmaba “Amado Gamboa”, y yo tendía a evocar, no sin sonreírme, un hidalgo leyendo como Azorín, junto a un ventanal que daba a la plaza de la catedral de alguna ciudad castellana, quizá el Burgo de Osma de Dionisio Ridruejo, tal vez la Sigüenza del Doncel. Una plaza empedrada, en todo caso, que atravesarían canónigos gordos, lentos y apacibles mientras, entre párrafo y párrafo, Amado Gamboa mojaría picatostes en el café tejiendo ensueños de gloria.

Un empleado de La Caixa

-Mi padre, que era un gran comercial –me aseguró orgulloso–, estaba bastante chiflado. Cuando éramos pequeños no nos contaba cuentos, sino relatos de su invención. Tengo grandes recuerdos de él.

Jorge Amado Gamboa debe a su padre, para empezar, sus primeros y más antiguos recuerdos de la pareja de trotamundos cervantina. Di con Jorge Amado difundiendo sin mucha esperanza la firma y el ex.libris de su padre por los océanos internéticos, como quien lanza al mar un mensaje en una botella. Imaginen mi sorpresa cuando recibí un mensaje suyo a través de Twitter. «Veo que nuestro Quijote está en buenas manos.» En mensajes sucesivos me puso en antecedentes, y cuando unos meses después tuve que pasar por Madrid le consagré una tarde entera. Lo cité bajo la histórica bóveda de cristal de la cafetería del Palace para dar a nuestro encuentro un carácter ritual que lo hiciera inolvidable.

–Los relatos de mi padre los protagonizaban tanto don Quijote y Sancho como Laurel y Hardy, Mortadelo y Filemón o Sherlock y Watson, según mercado. Así, debidamente adornados, supimos mis hermanos y yo los episodios de las dementes peleas con los molinos, las ovejas y los pellejos de vino mucho antes de saber que salían en un libraco monumental escrito cientos de años atrás. Mi padre escenificaba estos episodios enriquecidos con detalles de su cosecha, y era de ver a aquel hombre, normalmente sensato, enarbolar una escoba y una almohada clamando con un turbante en la cabeza contra Alifanfarón, el infame Festón, el gigante Briareo y, cómo no, Pentapolín, el del arremangado brazo.

La luz de la cafetería, alterada por las cristaleras de colores, reverberaba en la vajilla.

–Ni que decir tiene –prosiguió aquella tarde Jorge Amado– que nos moríamos de risa, igual que cuando, al ir haciéndonos mayores, mi padre sacaba sus tomos de Labor y nos leía en voz alta más serio que un ocho hasta que se dejaba llevar por la risa. De ahí a que todos, por orden de edad, leyéramos también en voz alta no iba nada, así que cuando al fin me enfrenté yo solo al libro no hice sino adentrarme con cierta expectación en un territorio familiar. Nunca mejor dicho lo de “familiar”, ¿no cree?

Así lo creía y asentí sonriendo. El espectáculo cuáquero-celtibérico del buen corredor de comercio leyendo en voz alta el Quijote a sus hijos, allá en Moratalaz, me conmovió. Cuando falleció, su familia vendió la casa con todo lo que contenía y se dispersó. Jorge Amado me lo refirió con las pupilas nubladas.

–Discúlpeme –se interrumpió.

Y fue al al servicio. Al volver traía los ojos enrojecidos y la cara relavada. Cambiamos de tema, intercambiamos algunas trivialidades y nos despedimos. Días después, de nuevo en casa, no me quedó otra que despedirme a mi vez del Quijote de la editorial Labor. Sentía que en puridad no me pertenecía, así como que el Destino me había elegido como simple depositario de los restos de un naufragio. Como intermediario que era, lo envolví con papel de burbujas, lo metí en un sólido embalaje que había contenido un cachivache electrónico y me encaminé al post office.

–Un envío para Madrid.

Ni que decir tiene que Jorge Amado me escribió con sincero y entusiasmado agradecimiento, poniéndose a mi disposición y comprometiéndome a llamarlo cuando volviese a pasar por Madrid. Mientras leía su mensaje, las coléricas palabras del buen Quijano, en la voz de Amado Gamboa, retumbaban en mi cerebro coreadas por las risas perdidas de sus hijos, vivas todavía más allá del tiempo. «Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete.» Y me dije que hay personas tocadas por la Santa Mano de Dios que, sin grandes gestas y aún menos gestos, saben hacer de este mundo un lugar más cercano, más grato y, en resumidas cuentas, más habitable. Un lugar habitado, simplemente, por la loca amistad que unió a los dos trotamundos cervantinos, amistad generosa y sin límites que ojalá Dios conserve siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria. Alabado sea.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: