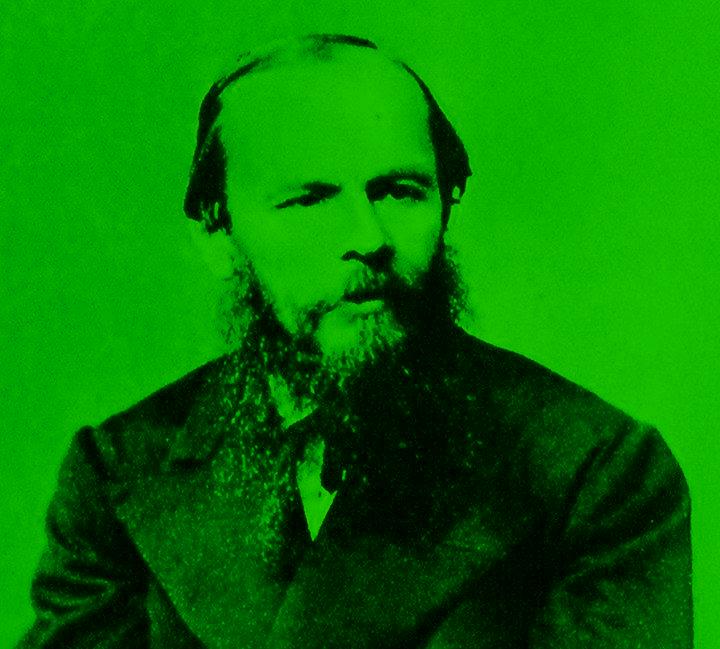

Pío Baroja y Charles Dickens protagonizaron las tres primeras entregas de esta serie, El fluir narrativo. En este nuevo artículo, Ricardo Lladosa se sumerge en la prosa de un clásico, Fiódor Dostoievski.

Existen dos tipos de escritores —pienso al comenzar a teclear este ensayo—. El primer tipo son los escritores reflexivos. Aquellos que escriben y luego se dedican a corregir hasta el infinito, en la creencia de que la calidad literaria, el estilo, surgen de esa corrección. Así escribieron García Márquez, Hemingway, Borges… Los tres corregían sin parar, animados por el deseo de conseguir el texto perfecto. ¿Existirá esa perfección?, me pregunto.

El segundo grupo es el de los escritores compulsivos. Son los que apenas corrigen, o consideran el corregir algo secundario y prefieren seguir escribiendo, como si lo suyo, en vez de un oficio, fuera una obsesión. Es el caso de Kafka, por ejemplo. De no sorprenderlo la muerte tan joven, hubiera escrito miles y miles de páginas más, sin interesarse demasiado por su publicación. Lo mismo hubiera sucedido con Bolaño, cuyos herederos han ido dando a la imprenta una novela póstuma tras otra, desde que el chileno falleció tristemente hace ya quince años.

Hay escritores compulsivos conocidos por una sola obra escrita como en estado de trance: En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust; Mi lucha, de Karl Ove Knausgård. Otros, en cambio, son autores de decenas, de centenares de libros, como por ejemplo Simenon. Todavía recuerdo vagamente una anécdota que oí sobre Ramón J. Sender. Al parecer, el autor de Huesca escribió en cierta ocasión una novela y, ante la tesitura de corregirla, la metió en un sobre y la envió a un joven catedrático de literatura que lo admiraba con esta nota: Por favor, si tiene usted la bondad de corregirla, devuélvamela y se la envío a mi editor. ¿Será cierta semejante anécdota?, me pregunto.

Pero en la cúspide de los escritores compulsivos se encuentra, sin duda, Fiódor Dostoievski. Aparte de escribir de un modo torrencial, sin apenas corregir sus escritos, lo hizo con sumo sufrimiento. De joven fue condenado por el zar a trabajos forzados en Siberia, en castigo por leer en público un manifiesto liberal. Desde entonces padeció asma crónico. También era epiléptico y ludópata. Todo el dinero que ganaba publicando novelas por entregas en El Mensajero Ruso lo perdía más tarde en la ruleta. Su primera mujer falleció, al igual que la segunda. Esta última, tras una grave agonía que requirió los cuidados de Fiódor. También murió su hermano más querido, Mijail, socio y principal valedor del novelista.

Imagino a Dostoievski escribiendo en una casa fría como el hielo, sin dinero para leña en el duro invierno ruso; su mujer enferma en la cama; sus hijos pululando alrededor. Él sufriendo un ataque de asma mientras un acreedor llama a la puerta para exigir el abono de unas letras. En varias ocasiones, su pasión por el juego lo llevó a escapar de casa y fugarse con su amante, Polina Suslova, ludópata como él. Viajaban a Centroeuropa y gastaban en casinos hasta el último rublo para volver a Rusia arruinados. En estas condiciones, yo, desde luego, no hubiera escrito ni una línea. ¿Cómo es posible que él lograra escribir miles de páginas?, me pregunto.

A menudo, cuando leemos una novela de Dostoievski, observamos frases que podrían escribirse mejor, ideas que se repiten, tramas sin resolver. Sin embargo, hay algo en su literatura que nos llega muy dentro: una especie de temor que nos atenaza, una sensación de angustia por el destino de los protagonistas.

Personalmente, siempre me he considerado un escritor más reflexivo que compulsivo. Escribo y, al poco, ya siento la necesidad de corregir mis textos. Tal vez por eso amo a los autores compulsivos, porque ellos catalizan en mí ese impulso inconsciente que me lleva a escribir… En pocas palabras: cuando los leo, siento la alegría de crear. Hace pocos meses, leí Un hombre enamorado, la segunda parte de Mi lucha. Todavía recuerdo cómo, durante largos capítulos, Karl Ove Knausgård leía Los hermanos Karamazov de Dostoievski y yo sentía también enormes ganas de hacerlo… Del maestro ruso solo he leído El jugador. ¿Por qué no habré leído Los hermanos Karamazov? ¿Y El idiota? ¿Y Crimen y castigo? ¿Y Los demonios? —me pregunto.

Anochece, acabo de volver a casa y mi mujer y mis hijos no están. Deberían estar bañándose, preparando la cena… ¿Qué ocurre? ¿A dónde habrán ido? Se habrán marchado de compras —me digo—; se habrán quedado tomando algo en una terraza, ante mi tardanza en regresar del trabajo. Pero pasa media hora, pasa una hora, una hora y media y… no aparecen.

La angustia comienza a hacer mella en mí. Aun así no llamaré a nuestras familias hasta mañana, por no asustarles. Lo más probable es que la cosa se resuelva, como sin duda ocurrirá… Pero nada ocurre, siguen sin llegar, así que de madrugada me dirijo a la comisaría y denuncio su desaparición. Doy mi teléfono y el agente me tranquiliza: No se preocupe, todo saldrá bien. Es obvio que trata de animarme, al observar mi pánico, pero nada puede paliar el miedo mientras vuelvo a casa. Y no dejo de sentirlo cuando me visto a la mañana siguiente y acudo al trabajo, dispuesto a contarle a mi jefe la situación, para encontrarme con que mi empresa es un local vacío, sin muebles ni ordenadores ni papeles.

Entonces sí, llamo a casa de mis padres, pero el teléfono suena y suena sin respuesta. Lo mismo ocurre con el de mis suegros, y con el de mi hermana, y con el de mi mejor amigo… El mundo sigue existiendo, he tenido ocasión de comprobarlo al salir de casa; pero, ¿qué ha ocurrido con mi mundo…, acaso se ha desvanecido? —me pregunto.

Sobre la mesa del comedor descansan los ejemplares en bolsillo de las mejores novelas de Dostoievski, que compré ayer poco antes de que todo sucediera. Y aunque en mi estado no me apetece leerlos, abro Crimen y castigo y no puedo dejar de leer una página tras otra… Y de pronto me siento culpable por comprender la frustración de Raskolnikov, acosado por la pobreza, que lo lleva a matar a la anciana prestamista a quien ha empeñado sus bienes. Y me descubro a mí mismo zozobrando mientras él fantasea con la idea de entregarse a la policía. No es casual —pensaré más tarde— que Raskolnikov se parezca tanto a Stavrogin, el terrorista que protagoniza Los demonios. En el fondo, el narcisismo de ambos es también el de Dostoievski y, ¿no será también el mío? En la vida me he sentido en ocasiones superior a los demás y he despreciado a la gente… Es obvio que nunca he matado ni mataré; pero ¿de verdad no habita en mí un Ralkolnikov? ¿No llevo dentro un Stavrogin?

El caso es que me he pasado el día leyendo, ha anochecido y amanece de nuevo sin noticias, la policía no llama, mis padres y suegros no contestan. No pienso acudir al trabajo. Para encontrarme el cartel de “Se alquila” en la puerta prefiero no volver. De hecho, cuando salgo a la calle a tomar el aire me invade de nuevo la angustia. Diviso a lo lejos a unos conocidos, empleados de banca, que me miran con extrañeza. Es mi aspecto lo que los repele: la barba sin afeitar, el pelo revuelto, la ropa arrugada, las ojeras… Cuando terminé Los demonios debían de ser las cuatro de la madrugada.

Lo único que puedo hacer al volver a casa es comenzar a leer El idiota. ¡Y que conste que sigo preocupado, muy preocupado!, pero aun así no puedo parar… Es evidente que todos los personajes de Dostoievski son santos o pecadores, y que los primeros acaban por sucumbir frente al poder de los segundos. Terminan seducidos por el mal o derrotados por él, como el príncipe Myshkin en El idiota, o como Alexei Karamazov en Los hermanos Karamazov.

A veces pierdo el hilo de la narración y espero que mi mundo se recomponga, imagino a mi mujer apoyando la mano en mi hombro: ¡Despierta, te quedaste una vez más dormido en el sillón, llegarás tarde a la empresa…! Pero ¿qué haré si pasan los días y no me llaman del trabajo? ¿Qué haré si termino las novelas y mi familia no vuelve…?

Una noche más he dormido cuatro horas, y cuando me levanto por la mañana y salgo a la calle veo las cafeterías cerradas. Tan solo encuentro una tasca regentada por un chino sonriente que fuma un porro mientras me prepara café con leche con sabor a carbonilla.

En las calles arrasadas por el sol apenas se divisan transeúntes; sin embargo, en un momento dado vislumbro a mi madre salir del mercadillo portando una gran cesta de malla con las asas de nácar. De su interior emerge la cabeza inerte de una merluza. El gran ojo fijo es como un botón dorado, como el haz de una linterna, como un faro de luz dispuesto a llamarme cual si yo fuera un barco en alta mar. Pero al gritar a voz en cuello llamándola tan solo vuelve la cabeza, extrañada. La pobre mujer debe de haber olvidado sus gafas, y me siento incapaz de acercarme a ella, porque el cansancio de dos noches sin dormir me paraliza. Parece que transcurren horas hasta que alcanzo el zaguán de mi casa, logro subir las escaleras y reencuentro Los hermanos Karamazov abierto por la página donde lo dejé. ¡Sí, nadie lo podrá creer!, pero empiezo a leer de nuevo las páginas de esa insana novela donde Dostoievski alcanza la cima de su poder narrativo…

Crimen y castigo tiene quinientas páginas; El idiota, seiscientas; Los demonios, ochocientas… Los hermanos Karamazov llega a las mil. Conforme avanzo en la lectura noto su extraño espesor, su teatralidad entre absurda y grandiosa que parece demorar el argumento. Muchas páginas son explosiones de pathos, de emociones al límite que parecen no culminar en nada, como si Dostoievski nos arrastrara a un paroxismo que excediera la importancia de lo relatado.

En ese paroxismo parece instalarse un capítulo tras otro, despreciando el desarrollo de la trama. Pero es esa teatralidad, ese pathos el que da unidad al conjunto, que se desborda conforme paso las páginas en estado febril.

Y me doy cuenta de que ese, y no otro, es el verdadero poder de un narrador: la capacidad de absorber al lector; con independencia de que la historia avance o no avance; al margen de que los personajes sean o no creíbles; sin distinguir lo verosímil de lo que no lo es…

Debió de ser entonces cuando padecí un ataque de ansiedad. Sentía un miedo indefinible, taquicardia, hormigueo en el estómago, unas ganas incontenibles de ir al servicio… Y ocurrió justo en ese momento, cuando terminé Los hermanos Karamazov: el teléfono comenzó a sonar; empezaron a entrarme mensajes en el móvil; oí a mi mujer llamarme: me recordaba que debía ir al colegio a buscar a los niños.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: