Hace veinticinco años tuve oportunidad de entrevistar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a alguien tan poco sospechoso de ser fascista como José Hierro. El poeta acababa de publicar unos versos dedicados a Ezra Pound, y yo, que aún conservaba algo de la vehemencia de mi juventud, lo primero que hice fue preguntarle por qué había dedicado esos poemas a Pound. Como es sabido, este poeta estadounidense, por su amor a la cultura italiana, se declaró fascista, exaltó a Mussolini, el antisemitismo y siguió afecto al Duce incluso durante la República de Saló. En el 45, cuando aquel último vestigio de la Italia fascista cayó, Pound fue detenido por los partisanos, que le dejaron en libertad por carecer de interés. Muy por el contrario, las autoridades estadounidenses estuvieron a punto de condenarle a muerte, y sólo la intervención de Hemingway y otros reconocidos antifascistas consiguió salvarle de esa pena capital que se reserva a los traidores en tiempo de guerra. Declarado “loco”, Pound fue encerrado en un manicomio estadounidense durante doce años.

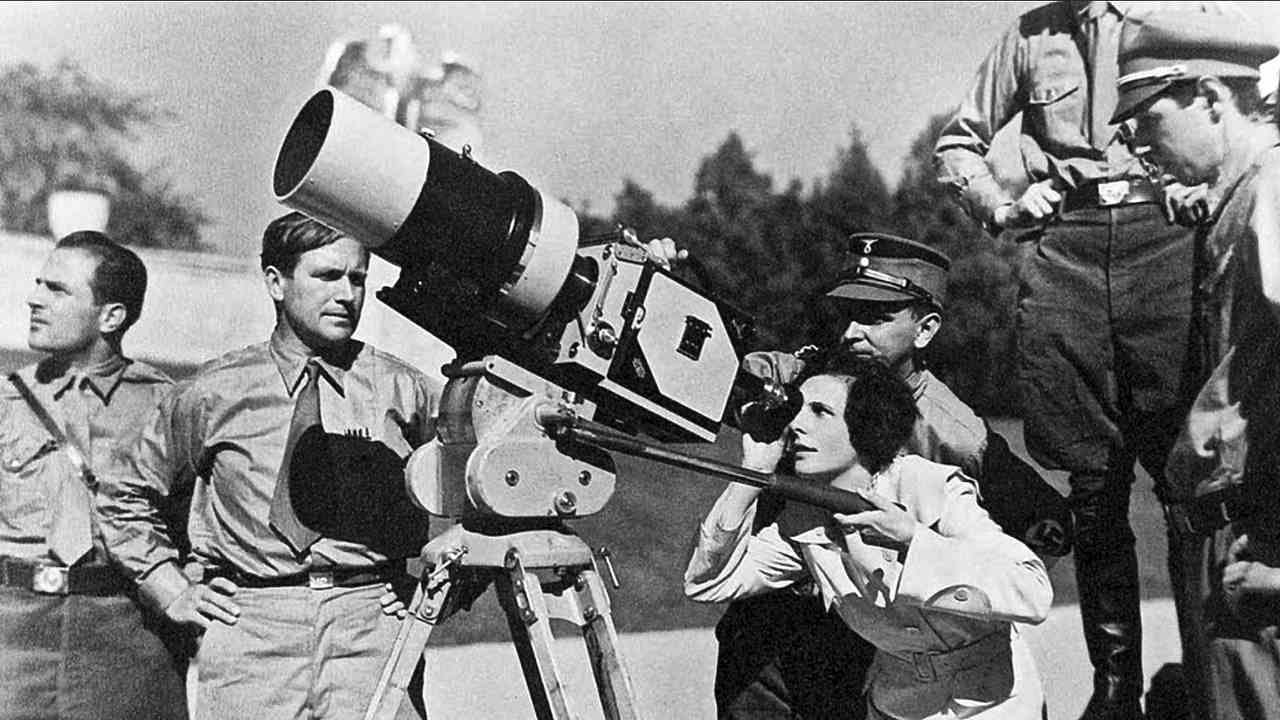

“Si Hitler hubiera escrito un buen poema no se hubiera visto afectado por su actividad criminal”. Eso fue cuanto le hizo falta contestarme a José Hierro para convencerme de que, del mismo modo que los crímenes de un padre no son punibles en sus hijos, la ideología de sus autores no tiene por qué condenar sus obras. Consciente de ello, con las mismas que en mis anteriores nóminas de malditos he incluido a los colaboracionistas franceses —entre quienes destacan escritores del calibre de Céline o Drieu de La Rochelle— vengo ahora escribir sobre Leni Riefenstahl, “la Egeria del Führer”, que la llamó Georges Sadoul. Historiadores mucho más ecuánimes, menos tendenciosos y más ponderados que Sadoul —militante comunista, como tantos antiguos surrealistas— nos hablan de esta realizadora como de una cineasta innovadora y creativa, cuyos hallazgos contribuyeron de un modo determinante al engrandecimiento del lenguaje del documentalismo.

Y fue además el paradigma del estigma que se impuso en la posguerra a los grandes cineastas alemanes que, a diferencia de sus compañeros que optaron por el exilio, cuando los nazis empezaron a poner en marcha su abominable régimen, decidieron quedarse en el país y trabajar para ellos. Como en el caso de los colaboracionistas franceses, su inevitable parangón, no hablamos de mediocres que se subieron al carro del poder para medrar, que también los hubo. Hablamos de autores con auténtico talento, casi todos procedentes de la UFA, los estudios de Potsdam que, con anterioridad a la barbarie nazi, fueron, junto al Hollywood de las postrimerías del silente y los albores del sonido, la excelencia de la pantalla universal.

Conscientes de que la propaganda era fundamental para su Reich de los Mil Años, los nazis no tardaron en interesarse por la UFA. Fritz Lang, Marlene Dietrich, Conrad Veidt y toda esa diáspora alemana contratada por Carl Laemmle en la Universal, pusieron rumbo a Hollywood, pasando antes por París, y en menor medida por Londres, apenas vieron venir a aquellos asesinos. Otros muchos, a veces por razones menos ominosas de lo que pueda parecer en una primera lectura quedarse a formar parte de una de las abominaciones más grandes de la humanidad, optaron por no marcharse. Ese fue el caso de G. W. Pabst, quien se veía muy mayor para iniciar una nueva vida en Estados Unidos y, de hacerlo, temía que tomaran represalias con su familia.

Lang, el paradigma de aquel exilio, se marchó corriendo, dejándolo todo a medias, la mañana siguiente de recibir la propuesta de Joseph Goebbels de hacerse cargo de la dirección de la UFA. Sin embargo, su mujer y guionista, Thea von Harbou —con la que ya no convivía— se quedó a poner en marcha, y de muy buen grado, la pantalla del Reich. Emil Jannings, uno de los actores más representativos del expresionismo alemán, también compartió el ascenso de los nazis al poder y acabó siendo el director de la UFA.

A Leni Riefenstahl no fue a verla Goebbels. Fue Hitler en persona quien, en mayo de 1932, cuando se conocieron, según apunta la realizadora en sus memorias, le ordenó: “Una vez lleguemos al poder, tienes que hacer mis películas”. El que junto a Stalin es el mayor genocida que la historia registra se había quedado maravillado con La luz azul, la segunda cinta de la cineasta, llegada ese mismo año a la cartelera.

Nacida en Berlín en 1902, fue su padre un destacado empresario. Mientras la futura cineasta fue su primogénita, potenció su educación física —natación y gimnasia— y albergó la idea de que se hiciera cargo del negocio familiar de calefacción, de modo que cuando la muchacha, con dieciséis años, decidió que quería ser bailarina tras asistir a un montaje de Blancanieves, tuvo un verdadero problema. Por el contrario, la madre de la futura “Egeria del Führer”, quien siempre apoyó las inquietudes artísticas de su hija —aún era una niña cuando empezó a pintar y a tañer el teclado del piano de su casa—, la matriculó en una de las mejores escuelas de danza clásica de Berlín. Era una de las alumnas más destacadas cuando el padre se enteró y la mandó como castigo a un internado de montaña. Puede que fuera entonces, en aquella estancia en las montañas de Hartz —cuyo embrujo inspiró hasta a Goethe en su Fausto (1808)— donde Riefenstahl contactó por primera vez con ese esoterismo montañés al que eran tan afectos los nazis.

De una u otra manera, el castigo fue en balde. En 1923, Leni Riefenstahl era una destacada bailarina cuyas giras la llevaban incluso al extranjero. Al igual que los grandes del expresionismo alemán, tuvo contactos con la legendaria compañía de Max Reinhardt. Todo eran aplausos cuando una lesión en Praga la apartó momentáneamente de la danza. Durante la convalecencia asistió a la proyección de Der Berg des Schicksalsk (Arnold Franck, 1924). Fue toda una revelación, como en febrero de 1932 lo sería asistir por primera vez a un discurso de Hitler.

Decidida a dedicarse a la interpretación cinematográfica, debutó incorporando a una bailarina en El camino de la fuerza y la belleza (Nicholas Kaufmann y Wilhelm Prager, 1924). No mucho después entró en contacto con quien sería su mentor: Arnold Franck, uno de los artífices de ese cine de montañismo que tanto predicamento habría de tener en la Alemania nazi. Junto a Franck, Riefenstahl codirigió y protagonizó La montaña sagrada (1926), su primera realización. Obra notable, en la que la cineasta ya se hizo notar. En los años que siguieron, siempre a las órdenes de Franck llegó a ser la actriz más destacada de las primeras cintas alpinas. Pabst, en colaboración con el sempiterno Franck, la dirigió en una de ellas: Prisioneros de la montaña (1929).

Pero donde el Führer vio en Leni Riefenstahl la personificación de su ideal de la mujer aria fue en La luz azul. En efecto, cuando ascendieron al poder, la antigua bailarina fue convertida en la cineasta oficial del Reich. Una de las primeras medidas que adoptó la Reichsfilmregisseurin, que era su cargo oficial, fue suprimir el nombre de Béla Balázs, el codirector junto a ella de La luz azul, de los créditos del filme. Aunque en los tribunales aliados nunca la asociaron a los crímenes de los nazis y, como el resto de los alemanes que eligieron a Hitler democráticamente, siempre negó estar al corriente del Holocausto judío —ganó la cincuentena de juicios por difamación a los que llevó a quienes afirmaron lo contrario—, lo cierto es que suprimió la coautoría de Balázs porque era hebreo.

Hasta épocas aún recientes se creyó que la primera mirada de Riefenstahl al Reich de los Mil Años fue El triunfo de la voluntad (1935). Sin embargo, la aparición en 1986 de una copia de Der Sieg des Glaubens (1933) demuestra que hubo una entrega anterior. Fue aquél un documental sobre un congreso del partido en el que ocupaba un papel predominante la relación entre Hitler y Ernst Röhm, el jefe de las SA, primera fuerza paramilitar de los nazis. Aunque Hitler quedó tan gratamente impresionado que confió a su cineasta la realización de El triunfo de la voluntad, también ordenó la destrucción de todas las copias de Der Sieg des Glaubens tras la matanza conocida como La Noche de los Cuchillos Largos (30 de junio de 1934), otra orden del Führer por la que las SS acabaron a tiros con las SA. Röhm fue fusilado el 1 de julio. Acto seguido, puesto a borrar cuanto le recordase en la nueva Alemania, se retiró el primer documental sobre sus dirigentes de su cineasta oficial.

Esto no fue óbice para que Hitler, en contra de la opinión de Goebbels, la impusiera para la filmación del documental, que habría de mostrar el congreso del partido celebrado en Núremberg en 1934 bajo el lema que habría de dar título a la cinta: El triunfo de la voluntad. Película eminentemente estética, de la que se sacaron algunas de las imágenes más representativas de la parafernalia nazi, cuya impronta formal llega hasta el Chaplin de El gran dictador (1940), casi podría decirse que lo que allí se nos propone es una visión sublimada de la antesala del Apocalipsis. Se trata de una película concebida para advertir al mundo entero sobre lo que se avecinaba. Como la destrucción de Varsovia, por poner un ejemplo.

Ahora bien, Olimpiada (1938), el díptico sobre los JJ OO celebrados en Berlín en 1936, ya es otra cosa, además del modelo de todo el documentalismo deportivo visto en las dos pantallas con posterioridad. En teoría se trataba de ensalzar la fortaleza aria. Pero en el discurso hay una fisura: Jesse Owens, un corredor afroamericano, resultó ser el más veloz de aquella cita. A decir de los comentaristas más ecuánimes, Riefenstahl retrata al gran Jesse con la misma dignidad que a Hitler, quien no oculta su enfado cuando el afroamericano bate los distintos récords. Paradójicamente, Olimpiada, la segunda obra maestra de su realizadora, también fue uno de los primeros retratos épicos de un afroamericano vistos en la pantalla, algo infrecuente incluso en Estados Unidos, cuyo cine tenía dos de sus parámetros en la exaltación del Ku Klux Klan de El nacimiento de una nación (D. W. Griffith, 1915) y la visión romántica de la esclavitud de Lo que el viento se llevó (Victor Fleming, 1939).

El último trabajo de Riefenstahl para los nazis, siempre por orden expresa de Hitler, fue documentar la invasión de Polonia en Feldzug in Polen (1940). Más tarde, cuando sus amigos pusieron en marcha la mayor matanza de todos los tiempos, dejaron de llamar a la Reichsfilmregisseurin. Aun así, jugaron un papel determinante en la producción de Tierra baja. Era aquella una historia ambientada en el Pirineo español, aunque filmada en los Alpes. Su rodaje arrancó en 1940, pero por las circunstancias de la guerra no pudo acabarse hasta dos años después. Tras la caída del Reich de los Mil Años, una de las cosas que alegó Leni Riefenstahl en su defensa, sometida al juicio correspondiente, fue que todos los gitanos que participaron en Tierra baja, sacados para el rodaje de diversos campos de concentración, salvaron la vida.

La condena a la antigua Reichsfilmregisseurin fue el ostracismo, la maldición. Todos sus proyectos se vieron frustrados. No se volvió a saber de ella hasta que, a partir de 1960, comenzó a estudiar a las tribus nuba de Sudán, con las que convivió largas temporadas. Sus fotografías fijas y documentales de entonces constan en los anales. Cuando murió en 2001, había vuelto a ser admirada por los grandes fotógrafos, documentalistas y cineastas del mundo entero.

-

Basta con estar

/abril 29, 2025/Las calles que se esconden La memoria de un cronista Empiezo a leer Acercamientos naturales, el libro en el que José Luis Argüelles recupera una amplia selección de las crónicas culturales que ha venido escribiendo en las dos últimas décadas y que acaba de publicar Impronta, en el tren que me trae de vuelta a Madrid, y se va amenizando el viaje con la revisión de textos que ya había leído en su momento y el descubrimiento de otros que o bien fueron escritos en estos últimos años o bien se me habían pasado cuando vieron la luz. Decir que…

-

Zenda recomienda: El umbral, de Alexander Batthyány

/abril 29, 2025/La propia editorial apunta, a propósito del libro: “Nuestras abuelas nunca oyeron hablar de la «lucidez terminal», aunque sabían bien de lo que hablaban. Iban a visitar a un moribundo y mientras estaban en la casa callaban, pero ya fuera comentaban entre ellas: «Hoy le he visto muy animado, y volvía a acordarse de todo, ay, no creo que pase de mañana…». Y así era. La lucidez terminal es un fenómeno relativamente frecuente que la ciencia ortodoxa ignora y que aun así forma parte de nuestra experiencia ancestral y del día a día de enfermeras y cuidadores. Según todos ellos,…

-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala

/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…

-

La autoficción engaña

/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: