Hay escritores que nacen no sólo para escribir de todo, sino para serlo todo. Para vivir un número de vidas similar al de sus obras publicadas; para ser tantas personas como personajes han descrito. Y uno de esos autores tan prolíferos como polifacéticos, qué duda cabe, fue Lev Nikolaievich Tolstoi, fallecido en la fría madrugada del 20 de noviembre de 1910 en la estación ferroviaria de Astapovo a causa de una grave pulmonía que acabó por obstruir la respiración y cualquier otra vía de escape o salvación del novelista, ensayista, maestro y profeta social más famoso de Rusia y resto del mundo. El hombre que nació conde, entre algodones, rodeado de cierta opulencia aristocrática, quiso morir con sencillez, sin lujos, ni coronas ni flores —tal como expresó en su diario—, sino enterrado bajo el campo que él consideraba santo, la casa levantada en Iasnaia Poliana que significaba “claro del bosque”. Un guiño que no sorprende en la biografía de Tolstoi pues él, al igual que otros célebres intelectuales, humanistas y escritores que ha dado la madre Rusia, quiso ser un claro alumbramiento en el pensamiento del hombre. Un faro de humildad y de sabiduría; un iluminado, místico, asceta, algo loco y perturbado, que persiguió y buscó hasta el fin de sus días un sentido moral que diera rumbo y dirección a su existencia, que no celebridad. Renunció a todo lo que fue, a todo lo que tenía, como si con ello pretendiese emular al Cristo con el que tanto se identificó y del que se sentía digno discípulo y, por momentos, a veces incluso heredero. El más grande y único Dios —según la historiografía y tradición judeocristiana— nació en un establo y en un pesebre, y Lev, que como el resto de humanos no pudo elegir cómo ni dónde nacer, tuvo a bien escoger cómo marchar: en la más absoluta sencillez, a medio camino de una huida que consideraba vital, aunque contase nada menos que con 82 años. Sin embargo para Tolstoi, recuerden, nunca era demasiado tarde. Nunca demasiado tarde para cambiar, para dejar atrás las comodidades y lo conocido, o convertirse en un «anarquista cristiano». Transformarse en otra persona, en definitiva. Modificar hasta el tuétano la personalidad, transmutando, renovando y purificando el cuerpo con el mismo empeño que lo hacía con su alma. Quiso ser y lo fue para algunos, como bien describió Stefan Zweig en su ensayo El pensamiento vivo de Tolstoi, «un ejemplo moral». Un hombre que no sólo estuvo al servicio de la humanidad sino que, como continúa diciendo Zweig, únicamente se doblegó ante su «conciencia irreductible». ¿A quién o a qué otra cosa si no puede quedar sometido el hombre?

Sucede algo con la conciencia del hombre y es que, por lo general, siempre atañe al tiempo pretérito del mismo. Al revisionismo no sólo de la moral, sino de la memoria y despojos del ayer que atormentan, según el momento, el presente, y, en casos extremos, convierte cualquier escenario futuro en algo tan inhóspito como inhabitable. Sin embargo en los extractos que conforman la etapa de su Juventud, recogidos en sus memorias y más concretamente en el tomo que llevaría por título Infancia, adolescencia, juventud, Lev Tolstoi no se esconde cuando reconoce que de los cuatro sentimientos sobre los que fundaba sus Sueños, el primero, se apoyaba en el amor a “ella“, mujer inexistente en ese momento, pero creada a partir de otros amores como lo fueron Sónechka, Masha e incluso una dama con la que se cruzó una vez en el teatro; el segundo, en el amor a ser amado y el anhelo a ser reconocido y adorado; el tercero, en «la esperanza de una dicha desmesurada, tan inmensa que rayaba lo imposible. Tan firme era mi convicción de que muy pronto, y por algún motivo extraordinario, sería el hombre más famoso y rico del mundo, que continuamente esperaba que me ocurriera algo inaudito y venturoso»; y, por último, «el cuarto sentimiento —y el principal— era el arrepentimiento por mis errores pasados». Y aun así, admite que para él, el arrepentimiento está estrechamente ligado a la esperanza, por lo que descarta todo atisbo de amargura, y continúa: «…tan fácil me parecía desprenderme de él y empezar una vida completamente nueva. Es más, me complacía exagerar sus tonos sombríos para que me inspirasen una aversión más profunda. Cuando más negro se ofrecía el pasado a mis recuerdos, más luminosa me parecía la llama del presente y con más vivos y fulgurantes colores se me anunciaba el futuro». Lo que explicaría la facilidad que poseía para, precisamente en sus años de lozanía, borrar, a su modo y de un plumazo, lo concerniente a su pasado, y esa necesidad imperante que sentía a la hora de reescribir constantemente su historia.

El que fuera un estudiante no muy sobresaliente, joven arrogante, altivo, déspota, resistente a la bebida, de puños fuertes y firmes, seductor y amante de vírgenes, gitanas y prostitutas, tuvo el valor y el coraje, aunque también la bravura y seguridad, de dejar los burdeles, el juego, las deudas, las orgías y las fiestas atrás, para alistarse y participar en la guerra de Crimea, motivado por la admiración que sentía hacia su hermano mayor Nikolay —oficial del ejército—. Y una vez incorporado y destinado a Sevastópol, más que en los barrios bajos y suburbios de Kazán, donde probó y abrazó todo tipo de tentación, fue consciente y testigo de la doble moral que también define al ser humano a la perfección. A esos soldados, compañeros suyos, que llegada la madrugada no dudaban en violar y desahogar su adrenalina y testosterona sobre los cuerpos de los rehenes, fueran éstos jóvenes, hombres o mujeres, cuando unas horas antes habían defendido con heroicidad y temple sus tropas y su patria. Sólo en los ratos de tregua y de silencio, de escritura mientras otros bebían y holgazaneaban, Lev reparaba en el tormento que empezaba a desperezarse en su corazón. Después de matar a sangre fría y despertar tanto el orgullo de sus superiores, como el respeto del ejército enemigo, reflexionaba —no sin cierta consternación— sobre la infinidad de máscaras que disfrazan los conflictos y las guerras: «aquí verá un espantoso espectáculo que conmueve el alma y contemplará la guerra no con su alineamiento ordenado, bello y brillante, con su música y su redoble de tambores, con sus banderas ondeando y con sus generales a caballo, sino la guerra en su verdadera expresión: con sangre, dolor y muerte», apuntala en Relatos de Sebastopol. Y tras un período de vanidad inhumana y tempestad para Tolstoi no sólo llegó la calma, también un nuevo estado de gracia. Se aferró a lo que describió como una «idea íntima y una meta constante: el desarrollo de la voluntad», y experimentar así una nueva metamorfosis física y espiritual.

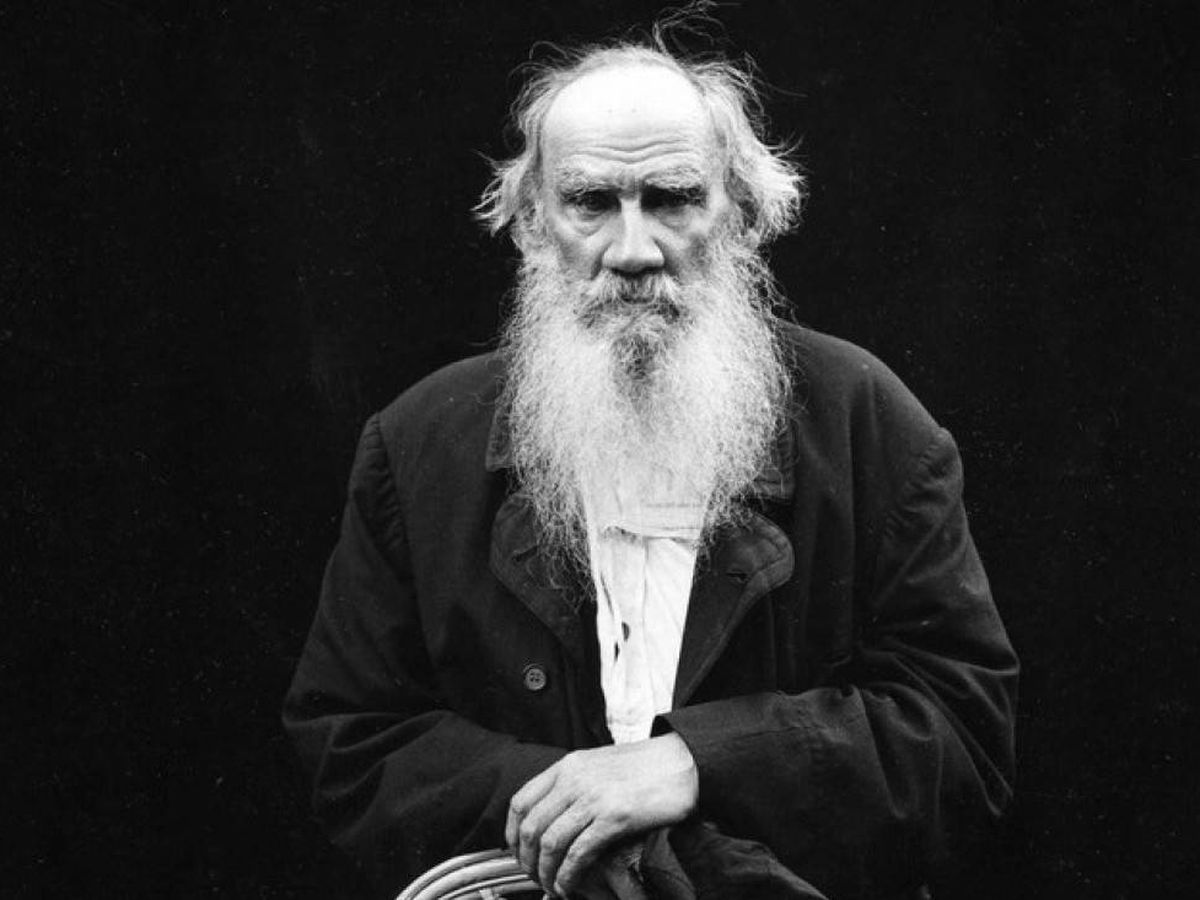

Abandonó su uniforme, dejó crecer su pelo y su barba; la mirada dura del joven distante e imperturbable de ceño fruncido se relajó y su expresión se volvió más suave y cercana. Viajó por Alemania, Suiza, Francia e Italia, tanteó la perdición, aunque esta vez para poner a prueba dicha voluntad, para comprobar hasta dónde era capaz de llegar, tocar fondo y salir, si no indemne, por lo menos, lo más reconstruido posible. Poco faltaba, sin embargo, para que se cruzase en su azarosa y compleja vida la inteligente y práctica Sofia Andréievna Behrs. La mujer con la que compartió 48 años de un matrimonio que al principio fue como todo lo novedoso: excitante, pasional, entregado, verdadero, respetuoso, y de ello resultó la época más fecunda del genio. Nacieron sus trece hijos, de los cuales sobrevivieron ocho, pero sobre todo escribió y vio publicadas las dos novelas —entre Felicidad conyugal y Los cosacos— que lo inmortalizarían, encumbrándole y consagrándole en el Olimpo de los escritores, y perpetuarían su obra: la epopeya nacional Guerra y paz, y la historia de la atormentada Anna Karenina. Con ellas, Tolstoi recupera la violencia y el patetismo del ser humano, la miseria del cuerpo y del espíritu, la ausencia de valores, la falsedad y la hipocresía; el desenfreno de los instintos; las clases sociales; la crítica ante lo que ve, ante la decadencia febril de la sociedad en la que vive; el ocaso de una era que afecta por igual a la política, la aristocracia y a quienes no tienen nada. E impera, como había demostrado desde que se entregó al arte y oficio de la escritura, esa fuerza emocional y el realismo del que se servía para poner en jaque y mostrar abiertamente, sin fisuras, la ambivalencia propia de la naturaleza y raza humana, aunque le desagradara y provocara asco y náuseas. Y llegaron La muerte de Iván Ilich, El poder de las tinieblas, La sonata a Kreutzer —donde tira por tierra cualquier vestigio de aquella “felicidad conyugal”—, Confesión y Resurrección. A él le quedaba una última antes de fallecer, y adoptó, con su actitud y su pluma, una postura de renuncia y negación hacia el pasado del que, una vez más, debía desprenderse para emprender un nuevo viaje y vuelo, aunque en esta ocasión fuera metafísico.

Dice Mauricio Wiesenthal en El viejo León. Tolstoi, un retrato literario, que el famoso novelista ruso «no escribía para entretener, sino para comunicar una experiencia de vida». Y a ello se dedicó durante el último cuarto de vida, siendo laureado y criticado como lo que muchos llamaron “jefe de secta”. Se distanció de las comodidades del hogar, de su familia, de su mujer, de los placeres sexuales, de la carne; estudió y tradujo los Evangelios; escribió ensayos siguiendo la línea de éstos como el titulado El reino de Dios está en vosotros. Elaboró una serie de doctrinas que intentaba poner en práctica cada día. Se escondió a ojos del mundo, se refugió en unos pocos hombres de su confianza, como lo era su buen amigo y médico Dushan Makovetsky, y apenas reparaba en el gran calado literario, social y cultural que habían producido sus obras tiempo atrás, porque consideraba que la fama y el dinero no hacían sino ensombrecer y pudrir el alma y el corazón de los hombres, destruyéndolos y corrompiéndolos desde dentro. Y sólo le importaba una cosa: el pueblo. Cambiar las mentes de las gentes, tal y como había hecho con la suya; prestar su voz, su amabilidad y su ayuda a todo aquel que quisiera y anhelase escucharle, o tenerle cerca. Su personalidad se volvió todavía más intensa y radical, pero también su lucidez, porque por primera vez se hallaba cerca de su máxima aspiración y voluntad: el total desprendimiento y abandono del “ego”, del “yo”, para servir a los demás. El hombre, decía, no debe ser superior a otro, y apeló a la violencia pasiva —poner la otra mejilla— que más tarde emularía Gandhi. «El hombre debe vivir, debe amar. El hombre, en cuanto a animal, debe luchar; pero en cuanto a ser espiritual, se coloca por encima de la lucha», escribió Lev sin dejar de preguntarse: «¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cómo vivir? ¿Qué es la muerte?».

Vladimir Nabokov afirmó que Lev Nikolaievich Tolstoi era «el único escritor que conocía cuyo reloj está puesto en hora con los innumerables relojes de sus lectores». No importa cuándo se lea, ni en qué momento de la vida se lea, porque su literatura siempre está escrita en tiempo presente, y por eso resulta fascinante e hiriente, aunque también contradictoria, como lo era él, que concentró todas las vidas posibles en una sola. Y quizá la lección que se deba sacar en claro con el ejemplo de Lev, ya no sólo como escritor, sino como hombre, como ser humano, sea esa. Que únicamente siendo muchos y siendo todos, sin arrepentimientos, pueda uno despedirse en paz y, lo que es mejor, con plena libertad.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: