Fue mi profesora de Lengua y Literatura Árabe, y pronto, mi amiga. Nacida en tierras levantinas, nunca perdió su acento y su vocación mediterránea. Era de izquierdas pero no progre, poco agraciada, con unos dolientes ojos claros y los labios siempre pintados, educadísima, cosmopolita, con arrobas de simpatía, una cultura de estirpe clásica y una locuacidad kilométrica. Compensó algunas carencias refugiándose en el estudio y fue una autoridad internacional en su materia. Peripuesta y con pelo rubio de peluquería, se movía con elegante lentitud y fumaba Marlboro, reía con altavoces, recibía a quienes estimaba con derroche de anfitriona y desprendía un tranquilo carisma. Tenía un nombre arabizado. Acuático. Pongamos que se llamaba Fátima. Tuvo la vida que eligió y un final triste.

Le gustaba dar clase en la sala de reuniones de su departamento. Era una profesora exigente, maternal con los buenos alumnos y distante con los cipotes, no necesitaba dictar apuntes y cada clase era una coloquial conferencia en la que injertaba esquejes de su vida. Nos proyectaba imágenes suyas en Petra, en zocos marroquíes, en las arenas egipcias y en caravanas de todoterrenos que atravesaban Yemen y países en conflicto en las que, sonriente, empuñaba el kalashnikov de alguno de los escoltas. Pasaba con naturalidad del modo campechano al modo docente, y cuando leía poesía y narrativa árabe, el timbre de su voz se tornaba de una dulzura radiofónica y sus pupilas adquirían un brillo de luceros en el desierto.

Ella me descubrió la literatura oriental. Una literatura en la que el fatum, la resignación ante los designios divinos o del destino, estaba muy presente.

Los poemas árabes altomedievales y, sobre todo, los andalusíes, me deslumbraron como las luces largas de un coche. Eran de una modernidad tan rabiosa que parecían haber sido compuestos en la actualidad, por lo descarnado y aterciopelado de sus sentimientos. Me gustaban los poemas de descripción de paisajes, me encantaban los báquicos (la celebración de la amistad en torno al vino) y me chiflaban los amorosos.

Ibn Faray al Yayyani nació a principios del siglo X en mi ciudad, que hace mil años era un vergel de huertas, viñedos, olivos y árboles de morera para alimentar a los gusanos de seda de una importante industria sedera. Ibn Faray, acusado de un crimen y condenado a cadena perpetua, escribió en la cárcel El libro de los huertos. ¿Acaso alguien diría que este poema tiene un milenio?:

«Tengo un amante a quien no gusta hacer reproches

y, cuando lo dejé, de orgullo se llenó y me dijo:

¿Has visto a alguien semejante a mí?

Y yo también le he preguntado:

¿Y has encontrado tú quien me haga sombra?».

Recitábamos el alifato como niños grandes, aprendíamos a conjugar verbos en voz alta, nos enseñaba a escribir de derecha a izquierda, y si mi letra de por sí parece de médico alocado, mi caligrafía árabe era sólo apta para paleógrafos. Ella se cambiaba de gafas para leer de cerca y su voz cantarina degustaba como cerezas maduras los poemas de Ibn Zaydun, al-Mutamid y de Ibn Hazm, autor de El collar de la paloma:

«Desearía rajar mi corazón con un cuchillo,

meterme dentro de él y luego volver a cerrar mi pecho,

para que estuvieras en él y no habitaras en otro,

hasta el día de la resurrección y del juicio;

para que moraras en él durante mi vida y, en mi muerte,

ocuparas las entretelas de mi corazón en la tiniebla del sepulcro».

Fátima, soltera, tuvo un gran amor. Un amor clandestino por prohibido. Él, veinte años mayor que ella, tenía nombre de evangelista. Pongamos que se llamaba Lucas.

Tenía planta de Vittorio Gassman, estudió en Roma, hablaba un exquisito latín con musicalidad italiana, y su voz de tenor convertía cualquier conversación en un placer en estéreo. Mantuvo siempre una elegancia de dentro afuera, como si paseara por la Via Margutta o la Piazza di Spagna. Era simpático, cultísimo, zalamero, y su poliédrica inteligencia podía cortar como un escalpelo. Su mirada tasaba con pericia la belleza femenina y su verbo la elogiaba como en los diálogos de una película de Cary Grant. Era muy amigo de mi familia, y cuando visitaba a mi abuela, ésta, que en tiempos tanto había guisado para él, se derretía, lo llamaba por su diminutivo y sonreía como si hubiese entrado por la puerta Gary Cooper. Tuve la desgracia de que su asignatura no me la impartiese él en la Universidad.

A Fátima, traductora al español de la obra de corte feminista de varias escritoras marroquíes contemporáneas, le tiraba más la narrativa que la poesía. Así llegó Naguib Mahfuz a mi vida.

La obra de este egipcio que ganó el Nobel en 1988 me encandiló. Fue el primer autor árabe en recibir el galardón de la Academia sueca, lo que prestigió esta literatura a nivel mundial. El callejón de los Milagros, La azucarera y Palacio del deseo conforman su Trilogía de El Cairo. Esta novelística aborda la pugna entre tradición y modernidad, la manera de zafarse del destino, la resignación atávica de los desfavorecidos y los sueños de mejora de los jóvenes. En definitiva: el afán por abandonar una claustrofóbica y atrasada vida marcada por el fatalismo. Aquella escritura detallista y de hondura psicológica me embrujó, y si bien elegí examinarme sobre el Corán como texto literario, el trabajo final de la asignatura fue comparar El callejón de los milagros con La colmena, pues Cela sucedió a Naguib Mahfuz en el Nobel.

Durante la carrera me gustaba charlar con ella en su despacho de la Facultad, que me recordaba al de Indiana Jones pero a lo ordenado: lleno de carteles, fotos, cartapacios, souvenirs y cachivaches. Primero se licenció en Semíticas y luego en Filología Árabe, y una vez, al acabar de dar una conferencia en Jerusalén, Simón Peres, siendo primer ministro, le preguntó en un aparte cómo era posible que hubiera dejado de ser profesora de hebreo para serlo de árabe, a lo que ella le respondió, entre risas, que no se había pasado al lado oscuro de la Fuerza, sino que así conocía mejor las dos orillas del mundo que amaba. Contaba episodios de su vida con la naturalidad y gracia de Sherezade, la narradora de Las mil y una noches.

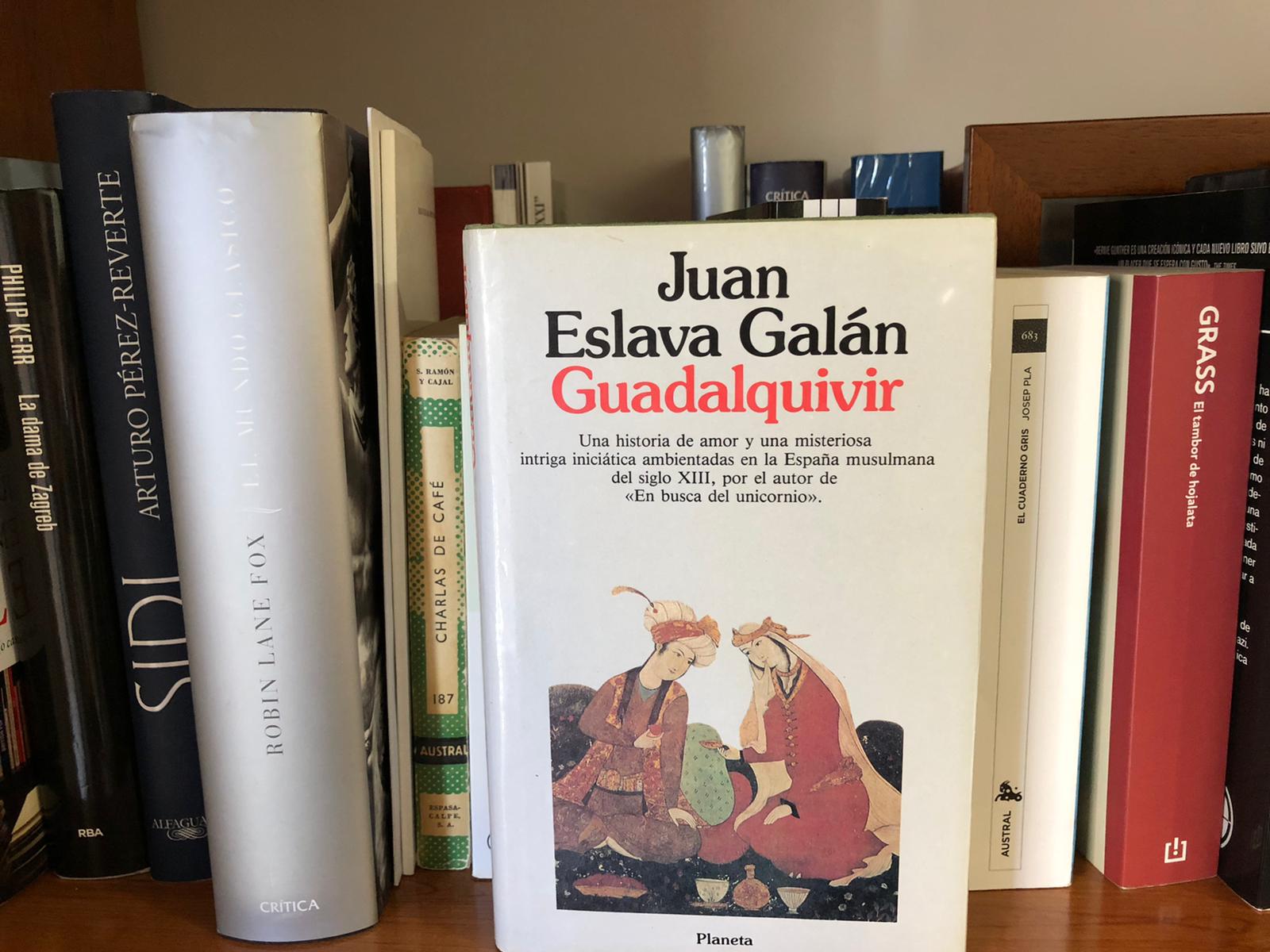

Las mil y una noches, un libro menor para el canon árabe clásico, tuvo una poderosa influencia en Occidente a partir del siglo XVIII. Juan Eslava Galán utilizó dicha estructura de cuentos encadenados para fomentar la atención y suspense en Guadalquivir (Planeta, 1990), novela ambientada en el siglo XIII que, tras el rutilante éxito de En busca del unicornio (Planeta, 1987) impulsó el gusto por la novela histórica medieval ambientada en España. El fatum, el fatal destino del que tan difícil es escabullirse, es una de las constantes en este libro de Juan Eslava que, treinta años después, sigue siendo una obra maestra.

Como digamos que Lucas era célibe por motivos profesionales, la relación entre él y Fátima era muy discreta. Conocida en su círculo más íntimo, pero sotto voce. Él tenía un cochazo verde y, cuando ambos se iban a pasar unos días al apartamento que compartían en la playa, por las calles saludaba a los amigos tocando el claxon, y todo parecía una película de Fellini con banda sonora de Nino Rota. Amarcord puro. Biografías entrelazadas.

Estambul: Ciudad y recuerdos (Random House, 2006) del turco Orhan Pamuk ha sido uno de los libros más originales que he leído: una biografía personal encasquetada dentro de la biografía de una ciudad milenaria. Aunque la obra de este escritor que obtuvo el Nobel no puede calificarse como árabe, sí la encuadramos dentro de un cierto boom musulmán, pues Turquía siempre se halla a caballo entre Oriente y Occidente. Todas sus novelas tratan temas parecidos y exploran la manera de desembarazarse del destino, como sucede en Me llamo Rojo y en La mujer del pelo rojo, pero ninguna de sus novelas me ha cautivado tanto como Estambul por su simbiosis de historia urbana, cultura otomana y memoria personal. Y por el fatalismo que impregna a los sectores más conservadores de la sociedad, los más imantados por el islamismo y más refractarios a la europeización que propulsó Atatürk y que parece cada vez más lejana en el tiempo. A veces, en mitad de una lectura densa o de la absorbente escritura de una novela, hago una parada en el camino y releo fragmentos de Estambul o algún texto suelto de Pamuk para aprender a escribir, a desprenderme de aditamentos, a lijar y pulir la prosa como un ebanista, porque estoy convencido de que la mejor escritura es la que nace con vocación artesanal y no con pretensión artística.

Pasado el tiempo —hará de esto quince años—, Fátima llegó a hacerse amiga de María José, mi mujer. Congeniaron al instante, en un chasquido. Fue su tutora de doctorado y durante un par de años se vieron a menudo, bien en su casa o en la Facultad, donde a veces coincidía con una chica palestina y otra iraní que también tenían a Fátima como directora académica. La muchacha palestina, que hablaba un castellano macarrónico —como los guiris en las españoladas—, se dedicó los dos años del doctorado a recorrer nuestro país de turismo y a hacer amigos. Fátima la disculpaba en parte, porque salir de la Franja de Gaza y establecerse en un país europeo suponía vivir en un edén, y aunque le regañaba para que leyera y estudiara, la vida regalada tiraba más. La iraní hablaba un español culto aprendido en su licenciatura en Filología Hispánica cursada en la Universidad de Damasco. Era una guapa persa vestida con vaqueros que nos contaba que en Damasco, poco antes del crepúsculo, la Policía de la Moral dejaba de patrullar, y las mujeres que querían se despojaban de pañuelos y velos para ir por la calle, puesto que los cejijuntos funcionarios uniformados ya habían terminado su jornada laboral. Y una tarde, en una concurrida sala de la Universidad, para obtener su Diploma de Estudios Avanzados, defendieron su trabajo de investigación dos mujeres de ojos oscuros y una de rutilantes ojos verdes. Tres mujeres cuyas vidas habían transitado por geografías dispares y, cada cual a su manera, reconducido su destino.

León el Africano (publicada en 1986), la novela histórica del libanés francófilo y Premio Príncipe de Asturias de las Letras Amin Maalouf, transita por la Granada, Fez, El Cairo y Roma del siglo XVI. Tuvo y tiene merecida fama y prestigio por la combinación de aventuras, personajes interesantes, escenarios exóticos y una trama de denodada lucha contra un destino que se camuflaba, presentándose unas veces favorable y otras adverso, y que el protagonista aprendía a sobrellevar de la única forma posible: aceptándolo. Aunque, en mi opinión, el destino ni está escrito ni existe. Sólo cobra sentido en retrospectiva, cuando vemos nuestra vida a través del retrovisor.

El dolor crónico se instaló como un okupa en el cuerpo de Fátima. La operó de la columna vertebral un cirujano hijo del más célebre locutor radiofónico de la España de los cincuenta. La cirugía no fue mal. Ni tampoco bien. Tuvo que utilizar durante bastante tiempo un engorroso corsé que la hacía moverse como el autómata de la Metrópolis de Fritz Lang. Ella aceptaba todo con presencia de ánimo y transmitía una alegría que nunca era de cartón piedra, como en las viejas superproducciones de romanos de Hollywood. Más que disfrutona era sibarita, y ante una buena comida y un mejor vino desplegaba su amistad como una alfombra palaciega. En ocasiones, María José y yo la invitábamos a algún restaurante o a nuestra casa, y brindábamos con Ribera del Duero, y la sobremesa se alargaba hasta que declinaba la luz. Como soy un friki de James Bond y me gusta decir Vive y deja morir, Fátima sonreía, porque era más de vive y deja vivir. El trasteo en su espina dorsal acabó con sus viajes por medio mundo, pero no con su espíritu de luchadora.

En Confieso que leo best sellers hice un alegato en favor de esta literatura, que en modo alguno se trata de hamburguesas literarias. El afgano Khaled Hosseini, en Cometas en el cielo (Salamandra, 2003) consiguió un exitazo planetario con esta historia de lucha y superación ambientada en su país natal en la que el protagonista tiene que doblegar un destino hostil en un Afganistán sometido a un tiovivo de miseria y regímenes dictatoriales. Tiene un final feliz, algo que a los puristas agoreros, no sé por qué, parece molestarles en la literatura y en el cine. Bueno, sí lo sé.

La jubilación coló un caballo de Troya en el alma de Fátima. Su vida había girado alrededor de la Universidad y sin ella quedó desasistida, agarrada a la brocha y colgando en el aire, como en los tebeos. Las murallas de su vida comenzaron a desmoronarse, sometidas a varios asedios. Si nos veíamos por la calle apoyaba la espalda en la pared para mantenerse erguida y soportar los dolores. Había leído alguna de mis novelas y estaba al tanto de comentarios sobre ellas que hacían profesoras universitarias, pues el marchamo académico jamás la abandonó. Al igual que su sonrisa con carmín. Sin embargo, se me quejaba con amargura de que el mundo que tanto amó se derrumbaba por el avance del Califato Islámico en Oriente Próximo y en África. Un fatalismo oriental anidó en su corazón.

El iraquí Ahmed Saadawi, en Frankenstein en Bagdad (Libros del Asteroide, 2019), reinterpreta la novela de Mary Shelley en el Irak ocupado por las tropas estadounidenses. La criatura será un puzle cárnico hecho con la intención de dar sepultura a un amigo fallecido en un atentado y así, con el ritual, poder pasar la fase del duelo. El inmutable destino está dominado por el Mal, simbolizado por poderes económicos y políticos, y sólo existe un resquicio de salvación a partir del amor.

El amor.

Lucas contrajo cáncer. Él, tan coqueto y manteniendo su planta de galán octogenario, hizo mutis por el foro y se recluyó en su piso cuando la quimio y la enfermedad lo minaron. Aquel Vittorio Gassman que vivió en la Roma de La dolce vita no quería que lo viesen caminar con andador. Murió con la dignidad con la que vivió. Hubo latines y vaharadas de incienso en su despedida.

En el corazón de Fátima, al igual que en los electrodomésticos, se activó la obsolescencia programada de los replicantes de Blade Runner, que desde su nacimiento conocían el día exacto de su muerte por apagamiento. Aquellas máquinas dotadas de sentimientos humanos no querían ser esclavas, es decir, vivir con miedo. Por eso algunas se rebelaron. Ella también lo hizo. A su manera.

Entró en bucle y cayó en barrena, como un avión abatido. Cada vez salía menos a la calle, y cuando lo hacía, a veces llamaba a dos familiares míos —ambas, mujeres— para dar una lenta vuelta por su barrio, apoyándose en ellas, pero sin pararse siquiera en una terraza para tomar un refresco o un café. Su conversación parecía la letra de un cante de Malagueña de la Peñaranda:

«Ni quien se acuerde de mí,

yo no tengo quien me quiera

ni quien se quiera acordar de mí,

que el que desgraciao nace

no merecería el vivir».

Un anochecer de verano me llamaron por teléfono para darme la noticia de que ella había muerto. Se tiró por el balcón de su casa. Yo estaba en la playa, a orillas del mar Mayor, y todos los recuerdos se me agolparon, como un metro abarrotado de pasajeros en hora punta. La luna estaba en cuarto menguante. Un alfanje de plata.

Con veintiún años, el verano de 1990, leí El arca de Schindler (Edhasa, 1984). Me gustó el libro de Thomas Keneally, pero me sobrecogió mucho más la versión en celuloide de Spielberg cuando la vi dos veranos después. El final de la película es un homenaje genial que funde cine y vida: los judíos supervivientes de Oskar Schindler y los actores que los encarnaron depositando piedras sobre la tumba de aquel empresario aprovechado, vividor y heroico.

Los judíos ponen piedrecitas en las tumbas, los musulmanes las dejan expeditas, los cristianos ponemos flores. Cualquiera de estos ritos le hubiese agradado a ella.

Álvaro Cunqueiro dejó escrito su bello epitafio, que parece entresacado de alguna de sus novelas: «Aquí yace alguien que con su obra hizo que Galicia durase mil primaveras más». Pero para quienes quise no me gustan los epitafios, sino los epílogos. Me gusta acordarme de ella cuando recitaba los poemas de Ibn Hazm que enseñaba en sus clases, declamando con sus eses de carmín rojo:

«Si alguien me dice: “Ya te olvidarás de su amor”,

no le contesto más que con la ene y la o».

-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona

/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…

-

Una normativa veterinaria criminal

/abril 17, 2025/El nombre del ministro lo he anotado para que no se me olvide: se llama Luis Planas y es titular de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo tengo por si un día debo ir a agradecerle, a mi manera, que mis perros Sherlock y Rumba mueran antes de tiempo.

-

Narrativas Sherezade de Rebecca West

/abril 17, 2025/En la segunda parte de Cordero negro y halcón gris (1941; Reino de Redonda, 2024; Traducción de Luis Murillo Fort), un viaje de (auto) descubrimiento a través de la desaparecida Yugoslavia se convierte en una búsqueda mágica de la alteridad, plena de personajes memorables e ideas reflexivas contra el racismo, la codicia o la explotación: “[El ciego comenzó a cantar] un himno de adoración que no trataba de obtener la salvación mediante el hecho de adorar (…), se regocijaba porque la muerte había sido burlada y el destruido vivía. Una vez más, el sol parecía formar parte de un resplandor…

-

Te elige: El imposible libro que Miranda July no sabía que estaba escribiendo

/abril 17, 2025/En una estructura anular, el punto de partida es el bloqueo creativo que le impide a Miranda July terminar el guion de lo que posteriormente fue su segunda película, El futuro (2011), cuyo rodaje cierra de manera imprevista el texto. La metacreatividad se erige en el marco narrativo de la obra, debido a que el proceso del making of de esa película hilvana una estructura oscilante entre el documental y la autometaficción, incluyendo un encuentro con el actor Don Johnson. Atrapada entre la rutina y el estancamiento creativo, se adentra, casi por casualidad, en la lectura de los anuncios del…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: