«Me acuerdo»

Georges Perec escribió entre 1973 y 1977 una serie de casi quinientas píldoras memorialísticas que recopiló al año siguiente con el título de Je me souviens: Les choses communes. No se trató de una idea estrictamente suya. En realidad, se limitó a seguir el ejemplo del artista norteamericano Joe Brainard, que unos años antes había publicado, bajo el lema de I remember, textos de idéntica índole. En ambos casos, el propósito era el mismo: recuperar recuerdos que se encontraban al borde del olvido y que en primera instancia carecían de la menor trascendencia. Digo «en primera instancia» porque, vista en perspectiva, esa sucesión de banalidades no dejaba de componer una panorámica general sobre unos lugares particulares en unas épocas concretas. Los recuerdos de Brainard reflejan lo que era la vida en la Oklahoma que navegó entre las décadas de 1940 y 1950 y viajan luego hasta el Nueva York que fue de 1960 a 1970, mientras que Perec se ocupa de su infancia y juventud en el París que salió de la II Guerra Mundial y caminó con paso firme hasta los prolegómenos de Mayo del 68. Se trata de evocaciones breves, apenas meros bosquejos —«Me acuerdo de que los tres reyes magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar», «Me acuerdo de la época en la que era rarísimo ver pantalones que no llevasen vueltas en el bajo», «Me acuerdo de Yuri Gagarin», «Me acuerdo de los agujeros en los billetes de metro»—, que al juntarse adquieren sentido y van trenzando esas pequeñas historias que, una vez ensambladas, terminan por configurar el reverso cotidiano y reconocible de la Historia. Hace un tiempo, Miguel Munárriz siguió el juego y propuso a unos cuantos amigos que lo acompañásemos, con la única condición de que dejáramos por escrito la primera remembranza que se nos viniera a la cabeza, sin meditar acerca de su procedencia o su sentido. Surgieron así varias decenas de meacuerdos de muy distinta naturaleza, pero todos vinculados en mayor o menor medida a episodios, paisajes o nombres vinculados a la infancia o la adolescencia de los firmantes. A mí se me vino a la cabeza una mañana en que mi abuelo paterno me estuvo sacando fotos en un descampado en el que se amontonaban los últimos vestigios de una fábrica que habían desmantelado pocos años antes. Llevaba mucho tiempo sin pensar en ello, pero de pronto las imágenes aparecieron nítidas en la memoria y hasta alcancé a verme encaramado a la portezuela de la vieja locomotora de vapor en la que posé con un abrigo largo y negro que me gustaba mucho. Desde la inocencia o la ignorancia de mis cinco años, miraba a mi abuelo caminar de acá para allá con su máquina de fotos y retratar, uno por uno, aquellos restos industriales de los que no sé qué se acabaría haciendo. No sabía entonces que él, en su juventud, había trabajado allí, ni me dio por sospechar que su frenesí fotográfico era, como nuestros meacuerdos, un intento vano de perpetuar algunos momentos que juzgaba felices o memorables o sencillamente dignos; aquellos que vale la pena salvar de entre el naufragio irremediable de una vida que, mal que nos pese, siempre se escapa.

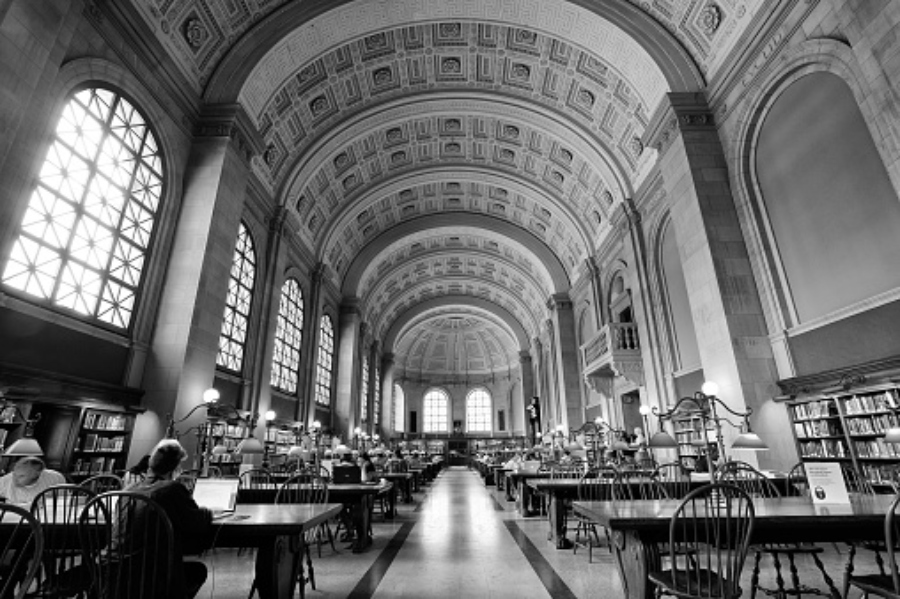

Necesidad de las bibliotecas

Lo escribió Alberto Manguel en alguna parte que ahora no recuerdo, y si lo puedo transcribir es porque en su momento tuve la buena idea de apuntarlo en una de mis libretas: «Cuando un individuo siente que un acto es injusto y reacciona oponiéndose a ese acto desde lo que él o ella cree que es justo, la fuente tanto del sentimiento como de la reacción es en muchos casos una concepción comunitaria y primaria de lo que está bien y lo que está mal. ¿Y dónde se expresa mejor esta concepción comunitaria de lo justo que en nuestras bibliotecas públicas?» Las bibliotecas no sólo son necesarias, sino que son uno de los pilares imprescindibles de cualquier sociedad que se considere a sí misma democrática. Se deposita en ellas el saber acumulado en cualquier disciplina a lo largo de los siglos y también la memoria de la humanidad vertida en unas palabras que nos cuentan quiénes fuimos para que logremos entender quiénes somos. Ninguna política cultural puede ser digna de tal nombre si no las coloca en primera línea, y es bien triste que algunos gestores no entiendan que cerrar sus puertas a la ciudadanía es denegar el acceso de ésta al conocimiento y al placer. Una comunidad sin bibliotecas se queda desprovista de cualquier conciencia crítica —es, por lo tanto, menos justa— y también pierde toda capacidad fabuladora, lo que a la larga implica una merma de sus facultades inventivas, y el escaso raciocinio y la nula imaginación siempre terminan conduciendo a la peor de las miserias. Una biblioteca abierta siempre es un camino al porvenir y la primera y más firme garantía de que cualquier individuo —independientemente de su raza, clase social, sexo o cualquier otro condicionante que pueda existir— tiene las mismas oportunidades que cualquiera de sus semejantes. Lo explicó bien Albert Einstein: «Todo lo que una persona necesita saber es dónde se encuentra la biblioteca más próxima.»

Viejos tiempos nuevos

Vicente Rosenberg emigró en la década de 1920 desde Polonia a Buenos Aires y fue labrando allí una próspera vida mientras su madre, que al igual que el resto de su familia permaneció en la vieja Europa, le contaba por carta cómo iban las cosas en su tierra natal. La costumbre hizo que aquellas misivas transoceánicas fuesen perdiendo valor hasta el punto de que el hijo emigrado dejó de atender la correspondencia materna con la atención que merecía, y cuando se arrepintió de su dejadez ya era tarde para todo: su progenitora se había quedado atrapada en el gueto de Varsovia y terminó siendo víctima de la barbarie nazi que, camuflada con sus oropeles de redención patriótica, a punto estuvo de exterminar la dignidad de occidente. La historia de Vicente la cuenta su nieto, Santiago H. Amigorena, en El gueto interior (Random House), una novela hermosa que quedó el año pasado finalista de los tres grandes premios de las letras francesas y que desgrana cómo el abuelo del autor terminó pasando sus días entre la pena y la culpa. Con un lenguaje desnudo y certero, Amigorena va desgranando esas narraciones paralelas —la del emigrante afortunado en la próspera Argentina y la de la familia abocada a sostenerle la mirada al horror en una Europa que se derrumba— de forma que el lector apenas puede eludir el estremecimiento a medida que las páginas avanzan y se va aproximando más y más lo irremediable. El libro propone una experiencia tan luminosa como descorazonadora, más en unos tiempos en los que han coincidido en las mesas de novedades, no sé si por casualidad o por causalidad, unos cuantos títulos que se ocupan de esas décadas en los que la debacle económica y el malestar social propiciaron que surgieran movimientos de veleidades totalitarias que consiguieron avanzar con paso firme hasta alcanzar las cumbres del poder. En M. El hijo del siglo (Alfaguara), Antonio Scurati nos desvelaba el modo, a ratos rocambolesco y a ratos delirante, en que Benito Mussolini se terminó haciendo con el control de Italia, y casi por las mismas fechas desembarcaba en España el grueso El Tercer Reich (Crítica), un minucioso ensayo en el que Thomas Childers analizaba los entresijos de la fallida epopeya hitleriana. Yo termino de leer en estos días, casi a la par que la narración de Amigorena, El ángel de Múnich (Alfaguara), la novela en la que Fabio Massimi da una vuelta de tuerca al turbio asunto del suicidio de Geli Raubal, la sobrina de la que Hitler se dice que estuvo perdidamente enamorado y cuya memoria los propios nazis intentaron borrar a cualquier precio. Massimi ha escrito una virtuosa novela negra a partir de una concienzuda investigación del caso y deja en sus páginas algunas frases que dan que pensar si aquellos tiempos que nos parecen tan viejos han quedado realmente atrás: «Sauer recordaba la primera vez que había oído hablar a Adolf Hitler, en un mitin callejero bajo la vigilancia de la policía. Recordaba la potencia de su voz metálica, que caía sobre la multitud igual que el granizo, y sobre todo la vehemencia con la que hablaba de destino, de camino inexorable, de voluntad superior; la voluntad que desde el amanecer de los tiempos había guiado a los pueblos en las grandes conquistas, encarnada en cada ocasión por los genios dominantes de cada época: Alejandro, César, Carlo Magno, Napoleón… El cabo bohemio, como lo definía con desprecio Hidenburg, no se proclamaba abiertamente su heredero: en el mitin se limitó a anunciar la venida de un hombre nuevo capaz de mostrar a la nación el glorioso camino que esperaba ser emprendido. Pero la seguridad y la rapidez con la que él mismo se estaba moviendo por ese camino, invisible para los ojos de cualquier otro, habían acabado por entusiasmar y conquistar a legiones de seguidores, entre los que se encontraba el propio Sauer.»

-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona

/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…

-

Una normativa veterinaria criminal

/abril 17, 2025/El nombre del ministro lo he anotado para que no se me olvide: se llama Luis Planas y es titular de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo tengo por si un día debo ir a agradecerle, a mi manera, que mis perros Sherlock y Rumba mueran antes de tiempo.

-

Narrativas Sherezade de Rebecca West

/abril 17, 2025/En la segunda parte de Cordero negro y halcón gris (1941; Reino de Redonda, 2024; Traducción de Luis Murillo Fort), un viaje de (auto) descubrimiento a través de la desaparecida Yugoslavia se convierte en una búsqueda mágica de la alteridad, plena de personajes memorables e ideas reflexivas contra el racismo, la codicia o la explotación: “[El ciego comenzó a cantar] un himno de adoración que no trataba de obtener la salvación mediante el hecho de adorar (…), se regocijaba porque la muerte había sido burlada y el destruido vivía. Una vez más, el sol parecía formar parte de un resplandor…

-

Te elige: El imposible libro que Miranda July no sabía que estaba escribiendo

/abril 17, 2025/En una estructura anular, el punto de partida es el bloqueo creativo que le impide a Miranda July terminar el guion de lo que posteriormente fue su segunda película, El futuro (2011), cuyo rodaje cierra de manera imprevista el texto. La metacreatividad se erige en el marco narrativo de la obra, debido a que el proceso del making of de esa película hilvana una estructura oscilante entre el documental y la autometaficción, incluyendo un encuentro con el actor Don Johnson. Atrapada entre la rutina y el estancamiento creativo, se adentra, casi por casualidad, en la lectura de los anuncios del…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: