El escritor inglés Sir Patrick Leigh Fermor (Londres 1915 – Worcestershire, 2011) dejó para la historia elegante de la literatura unos libros de viajes que hoy son ya referencias clásicas entre los amantes del género. Sin embargo, su vida, como pasa solo con unos pocos elegidos, trascendió con creces a su literatura, y aún hoy sigue despertando admiración y profundas pasiones.

Con la mezcla de ambos sentimientos leí su obra hace unos años, y eso me decidió, finalmente, a seguir sus huellas por los caminos azules del Peloponeso, ese lugar de fronteras fermorianas que siempre será Mani en la literatura, y que él eligió para amar, envejecer y recordar.

Vivió una larguísima vida, pero por desgracia no nos cruzamos en ella. Nunca me perdonaré haber llegado siete años tarde a nuestra cita. Por eso, tal vez, escribo Looking for Paddy, esta búsqueda por entregas: para decir todo lo que nunca tuve ocasión de decirle a él.

Este viaje, en su final, si es que logro llegar, incluye las charlas que mantuve con aquellos que sí lo conocieron personalmente, como su biógrafa, Artemis Cooper, a la que entrevisté hace unos años en Londres, y Dolores Payás, su traductora, escritora y amiga, con la que compartí recuerdos y vinos en Mani. Habrá, así lo deseo, más voces, pero por tratarse de Paddy, las mujeres tienen preferencia.

***

Viajar por primera vez a Grecia siguiendo las huellas de un muerto me pareció algo tan natural como tirar del lomo de un libro y comenzar a leer. Despuntaba esplendorosa la primavera de mayo de 2018 y supe que era el momento perfecto para volar a aquella parte del Mediterráneo antes de que el calor llenase de turistas sus orillas. Nada presagiaba entonces la pandemia de 2020, la muerte, el encierro, la pérdida de las libertades, la experimentación genética, la vacunación incierta, la separación de los amantes.

Paddy, Grecia, 1934.

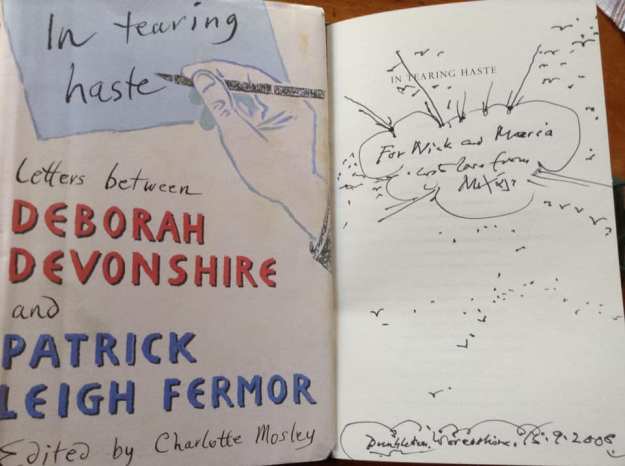

Patrick Leigh Fermor era un completo desconocido hasta que un día se cruzó en mi camino el libro de su vida. Después de aquellas casi quinientas páginas biografiadas por Artemis Cooper, el azar hizo el resto, tejiendo una red de sólidos hilos que me fueron atando a sus escritos, sus fotos, su paisaje. Necesitaba conocer a aquel chico, perseguir sus huellas, encontrarme con él, decirle que me gustaba su sonrisa, el dibujo inquieto de aquellos pájaros con los que encabezaba sus cartas o dedicaba sus libros, la manera en la que sostenía un revólver o recitaba los versos de Horacio en latín.

Sería un poco después de las doce de la mañana cuando enfilé, conduciendo un coche de alquiler, la autopista. Atikki diodos, el camino del Ática. “Soy de Odos, no de Dromos”, decía, en libre traducción, Sócrates, dejando clara su preferencia por los caminos bien empedrados, civilizados, construidos por el hombre, frente a los rudos senderos del campo. El trayecto del aeropuerto a Atenas suele ser de entre 35 y 50 minutos dependiendo del tráfico. Aquella mañana el tráfico era infernal y la retención en las puertas de la ciudad de Atenea, la de ojos de lechuza, habría desesperado al más estoico de los filósofos.

Dedicatoria con pájaros.

Casi parada, con las ventanillas abiertas y un sol dorado cayendo sobre la tierra en gotas espesas como sudor del divino Apolo, traté de imaginar aquel paisaje, tan diferente a este, envolviendo en la bruma a ese muchacho prematuramente cansado de la monotonía de los días sin perspectivas y las noches de fiestas interminables, invadido a sus escasos dieciocho años por una “una súbita antipatía por Londres”, que él describía con aburrida náusea:

“De pronto todo me pareció insoportable […]. Sentí un repentino odio por las fiestas. Un absoluto desdén por todo el mundo. Empezando y acabando por mí mismo. Todo me chirriaba, todo me hacía daño y me resultaba descorazonador. Tenía la impresión de que mis facultades estaban por completo dispersas. Todo lo bueno y valioso de mí mismo estaba soterrado y ahogado; en cambio lo peor de mí afloraba y triunfaba […]. Vivía en una atmósfera de consunción, de ociosidad suspendida”.

Sir Lewis Feigh Fermor.

Una mañana londinense de lluvia ese chico decidió dar un empujón al azar y fabricarse él mismo su propia aventura: recorrería a pie el continente europeo, de Occidente a Oriente. Sin contar con demasiados recursos dormiría donde pudiese, como un vagabundo o un romántico wanderlust; conocería gente, lugares, lenguas diferentes y finalmente, sin prisas, llegaría a la meta: Constantinopla, una ciudad que él siempre llamó por su nombre cristiano, a pesar de que hacía tres años que oficialmente ese nombre había sido sustituido por el turco Estambul. Todo aquello le daría, tal vez, la materia prima para escribir.

No sospechaba entonces lo determinante de su decisión ni lo importante que iba a ser para su vida aquella lejana parte del Mediterráneo que ni siquiera entraba en sus planes aventureros y continentales: la desconocida, hermosa, mágica Grecia.

Aeleen y Paddy a las afueras del palacio de Buckingham, 1951.

Como un Dios pagano que nombra las cosas sin tiempo y de la nada, Patrick Leigh Fermor construyó en su literatura una nueva Grecia nunca antes contada; ni Homero, ni Pausanias, ni Heródoto, ni Schliemann, ni Butler, ni Durrell, ni Graves. El continente griego de Fermor se gestó con la forma de dos mundos con nuevos topónimos y fronteras sentimentales; Roumeli al norte, Mani al sur y en un rincón imposible, en la parte más meridional de aquella geografía literaria latiendo fulgurante como un corazón mineral, el centro de todo aquello: Kardamyli, la vieja Cardámila, una de las siete ciudades mesenias que Agamenón ofreció a Aquiles para apagar su ira. Cambiar a la hermosa Briseida por siete recónditas ciudades de piedra parece, y la Ilíada así nos lo confirma, que no convenció en absoluto al guerrero. En cuanto a esta viajera, aquel rincón del Peloponeso era mi destino; mi Constantinopla. Pero a diferencia del aventurero Fermor, yo no iba a hacerlo a pie.

Fueron exactamente un año y veintidós días, desde aquel 9 de diciembre de 1933, tras haber cruzado siete países y caminando cientos de kilómetros, los que el joven Leigh Fermor empleó para llegar a la meta. Como un nuevo Phileas Fogg que apostara consigo mismo una fecha final, entraba puntual en Estambul (su Constantinopla), la fría mañana del 31 de diciembre de 1934. No podía saberlo entonces, pero allí, estrenando el nuevo año, se despedía de los bosques, el agua y los castillos de la vieja Europa para comenzar un nuevo peregrinaje hacia su verdadero destino: la tierra dura de los dioses griegos.

Patrick Leigh Fermor en su época escolar.

Mientras tanto, yo seguía atrapada en mitad del tráfico a las puertas de Atenas, sintiéndome como un impotente soldado persa incapaz de traspasar la inexpugnable muralla de Temístocles. Dioses, príncipes, cazadores, filósofos, guerreros, aedos. ¿Qué extraña mezcla de todos ellos había configurado al singular muchacho Fermor?

Hijo de dos personalidades arrebatadoras e irreconciliables, su padre era un importante geólogo descubridor de un tipo desconocido de mineral, que bautizó como fermorita, y su madre una mujer inteligente y audaz, imaginativa y lectora, amazona y pianista. En el chico confluyeron la capacidad paternal de comprender el lenguaje oculto del paisaje mezclado con la urgente necesidad materna de vivir aventuras. La Gran Guerra hizo regresar a sus padres y su hermana de cuatro años desde Calcuta a Londres, aunque por poco tiempo, pues como miembro del cuerpo de funcionarios de la India, Lewis, su padre, tuvo que retornar muy pronto a aquel país. Muriel Eileen, embarazada, prefirió quedarse en Londres, dando a luz en una habitación alquilada, en el número 20 de Endsleigh Gardens. El pequeño Paddy-Mike nacía, hermosísimo y resistente como la fermorita, el 11 de febrero de 1915, un mes después de los ataques sobre Yarmouth y King’s Lynn realizados por unos monstruos de guerra entonces desconocidos, los zepelines.

Vanessa Fermor Fenton en la India, por Miles Fenton.

El conflicto se extendía a toda velocidad y Eileen necesitaba regresar junto a su marido a Calcuta. Afortunadamente no llegó a comprar los pasajes del Lusitania, que naufragó después de recibir el impacto de un torpedo alemán. Aquello le hizo tomar una de las decisiones más importantes de su vida: separar a sus hijos para, en caso de ser atacados, salvar a uno de ellos. Estaba decidido. Eileen embarcó con Vanessa, su hija mayor, y a Paddy, de un año, lo dejó a cargo de una familia de granjeros en Northamptonshire, un lugar donde el cachorrillo creció libre y salvaje construyendo su temperamental personalidad en un determinante ambiente de feliz desarraigo. Años después, el propio Leigh Fermor describió el lugar como algo muy cercano al paraíso:

“Aquel entorno de graneros, almiares y cardenchas, lleno de matorrales, lomas onduladas y tierras aradas […] donde pasé esos años importantes, de los que se dice que son tan formativos, más o menos como el hijo pequeño asilvestrado de un agricultor. El poso que han dejado en mi memoria es de una felicidad pura y completa”.

Weedon.

Los padres adoptivos, George Edwin Martin y Margaret, su mujer, junto a sus tres hijos, vivían en una pequeña casa adosada en el pueblo de Weedon, en la antigua carretera que iba de Northampton a Daventry. Allí, durante aquellos felices años, el chico fue tan solo Paddy-Mike, como resumen del nombre con el que fue bautizado, Patrick Michael Leigh Fermor. Su padre, en Calcuta en el momento del bautismo del bebé, que tuvo lugar en la primavera de 1915 en el pueblo de Coldharbour, no pudo cumplir su intención de añadir una piedra semipreciosa al nombre de su segundo vástago, como sí hiciera con su primogénita, llamada Vanessa Opal. Sea como fuere, Eileen se salió con la suya bendiciendo a su hijo varón con el nombre del patrón de la isla de Irlanda y consolidando, de paso, la genealogía de los Ambler, sus ancestros, con nobles ramas genealógicas que ascendían nada menos que hasta sir John Taaffe de Ballymote, originario del condado de Sligo, cuyos descendientes llegaron a ser condes del Sacro Imperio Romano.

Sin embargo, cuando el muchacho de dieciocho años embarca en el Stadhouder Willem, el vapor holandés rumbo a su aventura, decide que aquel cambio de piel requería un cambio nominativo, y adopta su segundo nombre, Michael, como la nueva forma de presentarse ante el viejo continente. Con el tiempo, su azarosa vida le llevará a Creta, donde protagonizará una valiente, atrevida aventura secuestrando a un general alemán, aunque de eso hablaremos más adelante. Aquellos compañeros de montaña y asaltos lo llamaron Mihali, y así fue conocido en toda Grecia, menos en el rincón de Mani, donde las gentes del pueblo se referían a él como “kir Michalis”, señor Michalis. Finalmente, tanto para el mundo de la literatura como para el de un selecto grupo de seguidores y amigos, Leigh Fermor siempre fue y será Paddy.

Tholos, Delfos.

Desde aquel primer Paddy-Mike, el joven muchacho metamorfoseado por todas esas formas de ser nombrado, tuvo sin duda que recorrer un camino muy largo para averiguar quién era en realidad, pero los dioses le concedieron oportunidad y tiempo, y él puso el resto. Sus viajes, escritos muchos años después de que ocurrieran, son un prodigio de memoria y voluntad, una decantación de extrema pureza de lo que un hombre de vida larga y aventurera es capaz de resumir en el sosiego de la madurez del escritor, pero sin renunciar a la brillante incertidumbre del muchacho inquieto. Al final le esperaba la recompensa, la única posible en estos casos: γνωθι σεαυτόν, transliterado como gnóthi seautón. “Conócete a ti mismo”.

Conociéndome a mí misma, empecé a calcular las posibilidades de escapar de allí comprobando en el mapa que, a unos 180 kilómetros al noroeste del infernal atasco, siguiendo la autopista E75 en dirección Lamia y tomando la salida de Castro a unos 100 kilómetros para seguir después las indicaciones a Levadia cruzando Arachova, un bonito pueblo de montaña, esa misma carretera me llevaría hasta la ladera sur del Monte Parnaso, a los pies del viejo centro del mundo griego: Delfos.

Hacia Kardamyli.

Allí, el popular Oráculo, antes de plantear cualquier consulta a los dioses, obligaba al viajero de la antigüedad a investigar su propia esencia. Este, y no otro, debía ser el punto de partida para comprender el mundo, y no era un simple consejo, ni una recomendación ni una sugerencia. Las palabras inscritas en la entrada del templo de Apolo en Delfos eran casi una exhortación y hasta una advertencia que iba más allá del mero valor ético o religioso. Pausanias, ese gran turista del siglo II, en su obra Descripción de Grecia, explicaba que esta frase se hallaba inscrita en oro nada más entrar en el templo. El aforismo, cuya autoría continúan disputándose en el Olimpo Heráclito, Quilón de Esparta, Tales de Mileto, Sócrates, Pitágoras y Solón de Atenas, se hizo popular en los versos latinos de Juvenal como nosce te ipsum. Hoy, hasta ese principio inamovible ha sido trastocado por la modernidad, pues en pleno siglo XXI, conocerse a uno mismo dentro del discurso psicológico equivale a echar una mirada a todo lo que ya nos ha conformado: familia, cultura, acontecimientos, traumas, amistades. En la Grecia de la Antigüedad, por el contrario, aquel divino consejo era un proyecto de futuro.

Hotel Tempi.

Hay una nota fermoriana curiosa en torno a esa ciudad sagrada, pues fue precisamente allí donde Paddy leyó la copia final preparada para ser enviada a imprenta de su primer libro publicado, El árbol del viajero. El 1 de diciembre de 1950 escribía a su editor a la sombra del Oráculo con ese entusiasmo de muchacho que conservó toda su vida:

“Creo que El árbol tiene un aspecto magnífico, y todos aquellos a quienes se lo he enseñado han confesado sentirse muy impresionados con él […]. ¡Apenas puedo creer que un libro tan magnífico esté relacionado conmigo!”

Vistas desde el hotel Tempi.

Viajar en busca de un muerto obliga a la encrucijada del tiempo. Jano Bifronte se burla de esta viajera trenzando, rítmico y veloz, las imágenes como un sirtaki de la memoria. Quieres avanzar, pero lo único que haces es adentrarte cada vez más en el pasado.

Avanzan los automóviles por fin, tecleo en el navegador el nombre del hotel y piso el acelerador. El Tempi es pequeño y un poco destartalado, con habitaciones que, según disponibilidad y precio, incluyen o no un baño en su interior. Pero tiene algo que lo hace único. En la deseada habitación número 225 puedes dormir, por un precio irrisorio, con la ventana abierta a la Acrópolis. Más arriba, su terraza garantiza el fresco incluso en las noches de verano, y los agradables dueños, Yannys y Katerina, permiten llevar tu propio vino para, con la ciudad dormida y el Partenón lejano y desierto, ofrecer una libación solitaria bajo la luz de la luna, a los héroes valientes.

Plaza Syntagma, 1910.

Solo dormiré dos noches en el Tempi, así que no pierdo tiempo deshaciendo el equipaje, prefiero invertirlo bajo la ducha. Con los ojos cerrados, recibo el chorro de agua tibia con un placer similar al de Dánae inundada por Zeus y me lanzo con mi Moleskine bajo el brazo, el pelo mojado, y un ligero vestido blanco, a las calles bulliciosas de los alrededores de Syntagma, la plaza de la Constitución, el ágora de la vida moderna, como la llamaba Paddy.

Precisamente esa modernidad se había abalanzado sobre la ciudad, devorando los testigos del recuerdo. Un muchacho de apenas veinte años, risueño y aventurero, llega a la pintoresca Atenas del año 35 después de cruzar Europa a pie, donde le aguardarán amistades de por vida, noches de tabernas y alcohol y un trofeo del azar: el encuentro con Balasha, su primer gran amor.

Hotel New Angleterre.

En el arco temporal que inevitablemente traza esta viajera desde la bulliciosa plaza hacia los diferentes pasados, otro Paddy de casi cincuenta años regresa a Atenas lamentando la desintegración de los antiguos vestigios en una ciudad que se precipita hacia la disolución:

“Brotan hacinamientos llenos de incongruentes rascacielos […]. En el asfixiante asfalto, gigantescos taxis americanos como largos caramelos alados corren a endemoniada velocidad, entre chirridos y frenazos. […] Las calles están boquiabiertas, como si acabaran de ser bombardeadas. La mampostería se derrumba y el polvo flota en el aire como si la ciudad viviera en un constante estado de asedio. La sutil nota de los búhos, antes leit motiv urbano, ha sido reemplazada por el matraqueo de las perforadoras neumáticas. Herrumbrosas espigas de hormigón armado taladran el horizonte y los nuevos hoteles trepan vertiginosamente desde los cascotes como si surgieran de bocas de ogros.”

Bar del hotel Grande Bretagne.

Aturdido por la precipitada reconstrucción, vagando por las calles como un zorro al que le hubieran robado sus marcas territoriales, Sir Patrick Leigh Fermor camina hacia la plaza Syntagma, donde estoy ahora, en busca de su hotel de siempre, el New Angleterre.

Melancólico e impotente ante la apisonadora de la modernidad, comprueba que el hotel ya no existe, sustituido por una cafetería incrustada en un cubo de hormigón. Tampoco su otro hotel, el Grande Bretagne, en un extremo de la plaza, había resistido intacto, y aunque seguía en pie había sido remozado y actualizado, adaptado no al viajero sino al turista, que precisamente en aquellos años 60, con el boom de las compañías aéreas, las incipientes industrias hoteleras y la recuperación económica, comenzaba a moverse en peligrosas masas por el mundo; la más peligrosa desde los tiempos de Jerjes, se lamentaba Paddy.

Atenas, Hotel Grande Bretagne, 1874.

Entro en el hall del Grande Bretagne, que hoy es uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, cruzando admirada por entre columnas neoclásicas, bustos romanos, pavimentos de mármol y macetones con frondosas kentias acordes, en su elegante disposición, con las cinco estrellas de la catalogación hotelera. Me dirijo al bar desierto y pido, solitaria y con toda la intención, un retsina blanco que un joven y atildado camarero me sirve con displicencia. Este vino popular de taberna no es desde luego el vino que acostumbrará a servir al tipo de clientela que se aloja en un hotel tan refinado, pero eso no me importa. Era el vino que Paddy trajinaba con sus amigos atenienses casi medio siglo atrás, cuando este mismo bar de su juventud, tan diferente entonces, era un ruidoso y delicioso lugar de encuentro.

Precisamente. Los encuentros marcaron la vida de Paddy desde que embarcara en el muelle de la Torre de Londres a bordo del buque de vapor holandés donde se inició su aventura, unos encuentros apadrinados a veces por cartas de recomendación de conocidos y viejas amistades, si bien la mayoría originados de manera fortuita. Amigos de un solo día, mujeres de algunas noches, elegantes matrimonios en castillos solitarios, agricultores generosos, posaderos de cualquier aldea, recepcionistas, embajadores… Todos ellos, seducidos en mayor o menor medida por la deslumbrante personalidad de Paddy, constituyeron los puertos de descanso y breve felicidad durante la venturosa navegación de cabotaje del muchacho a través de los oscuros bosques del continente, los sabios ríos, las bibliotecas de los castillos, los monasterios desiertos, y finalmente el mar; ese Mediterráneo al que llegó joven y aún sediento de aventuras y donde regresó para descansar recordando y escribiendo en sus orillas, como un viejo soldado de la Anábasis.

Hotel Grande Bretagne, hoy.

Siempre hay una primera vez. Y la primera vez de Paddy, hijastro de Mercurio alado, en la sagrada Atenas fue inevitablemente bendecida por Dioniso en las tabernas de Plaka, pero también por la diosa Afrodita, que guardaba para él una de las historias de amor más hermosas del siglo XX.

***

(Capítulo 2: Tabernas, amigos y una princesa)

Apolinia, gauloises, bretones, francos, kappa, vikinga…

Maravilloso

Con Paddy me ganaste. Con Flaubert y Nápoles, me entusiasmaste. ¡Brava Solano! Grazie mille. Esperando más Paddy