Cae lentamente la tarde sobre la vieja ciudad de Atenas. Es la hora propicia del paseo tranquilo por el centro haciendo tiempo para la deseada cita, a los pies del Monte Sagrado, con los fantasmas de Plaka.

Paddy en Bulgaria.

Paddy nunca supo, aunque lo sospechaba, que la invitación a abandonar el consulado de Atenas se debió a la llegada a manos del embajador de unos informes no demasiado positivos procedentes del cónsul británico de Salónica. Pero, como iba siendo habitual en el muchacho, no se marchó de allí con las manos vacías, pues en aquellos días de incertidumbre se ganó la amistad de un joven diplomático, Aleko Matsas, de personalidad extrovertida y gustos lectores, quien lo invitó a una fiesta organizada para unos amigos en la terraza de su casa. En un momento de la noche todo pareció congelarse y ocurrió la magia: entraba en la fiesta una hermosísima mujer delgada de porte elegante y belleza sofisticada: la princesa Marie-Blanche Cantacuceno (en rumano Cantacuzino) perteneciente una de las grandes dinastías nobiliarias de Europa Oriental, voivodas de Moldavia y Valaquia, cuya frondosa generalogía se remontaba, robusta, hasta los emperadores de Bizancio.

Presentados como Michael y Balasha, lo suyo fue amor a primera vista (terrific pal, solía definirlo Fermor en sus escritos). Ella era sensual, culta, exótica, hija de príncipes rumanos. Poseía todos esos dones con los que la imaginación y el romanticismo de aquel muchacho podía soñar. Por su parte él, a sus veinte años recién cumplidos (dieciséis menos que ella), desprendía una arrebatadora personalidad consolidada en los largos meses de aventuras, libros, batallas y mujeres, que deslumbró a aquella desconocida. La propia Balasha lo contaba así en una carta escrita treinta años después de esa noche:

Balasha de perfil

“Me gustaste al instante. Eras tan fresco y tan entusiasta, estabas tan limpio y tan lleno de color. Jamás olvidaré el impacto que me causó aquella bocanada de aire fresco”.

Parecían hechos el uno para el otro, y aunque la princesa continuó siendo Balasha para todos, desde el principio se negó a usar el nombre de Michael para dirigirse aquel joven. Prefería Paddy, así que el viajero retornó a aquel nombre de su infancia recuperado en los labios de su amante.

Balasha, separada de su marido, el diplomático español Francisco Amat y Torres, decidió pasar el verano en Atenas, donde encontró una casa encantadora en el barrio de Plaka, en la calle Tripodon, una de las más antiguas de Europa. El lugar era perfecto para ellos, rodeado de románticas ruinas y bulliciosas tabernas.

Calle Tripodon.

Después de tratar, en vano, de memorizar en el plano el trazado de las calles laberínticas de Plaka, me interné en el popular barrio sin importarme tomar calles adyacentes y tener que volver sobre mis pasos, fascinada por la belleza casi escenográfica de algunos lugares: la calle Kydathinaion y sus neoclásicas casas de colores bordadas de buganvillas, o un poco más alejado, el asentamiento de Anafiotika, con su racimo de pequeñas casas de un solo piso pintadas de blanco, derramadas sobre la vertiente nordeste de la Acrópolis. Estas viviendas fueron construidas a mediados del siglo XIX por los expertos albañiles que el rey Otón contrató para la construcción de su palacio. Procedentes en su mayoría de Anafi, una islita de las Cícladas, la añoranza de su pueblo les hizo construir sus humildes viviendas flotando en la ladera de la Montaña Sagrada como un archipiélago sin mar.

Por fin, solo Dios sabe cómo, logré llegar a la calle Tripodon. Con una fachada rosada y aspecto de pequeño pastel, la casa de Balasha y Paddy poseía un balcón a modo de balaustrada desde donde se podía contemplar sin estorbos la colina de la Acrópolis y las estrellas. Ambos vivían y se amaban en la calle que, en la Atenas del siglo IV, unía el imponente Teatro de Dionisios, el más importante de la Antigüedad, con el Ágora. Tripodon recibe el nombre de los trípodes de bronce, anhelados trofeos de los ganadores en los certámenes de teatro, que se colocaban sobre templetes consagrados a una divinidad en esta calle, auspiciados bajo el mecenazgo de los coregos (χορηγός), acaudalados atenienses aficionados al teatro y los coros, como lo fue el famoso Lisícrates.

La princesa Balasha.

Me reclino sobre la barandilla que protege el monumento y pienso en los amantes besándose bajo un cuarto de luna similar al de esta noche, pasando de largo, distraídos por el deseo de sus cuerpos y las ganas de llegar a la casa rosada, sin importarles en ese momento la azarosa vida del templete. Veintitrés siglos en pie, que se dice pronto, tras haber vivido prácticamente escondido desde el siglo XVII en el patio del convento de los capuchinos a la sombra de su biblioteca, fue testigo, doscientos años después, de los viajeros pasos de Lord Byron, que descansó entre esos muros antes de ir a buscar la gloria y la muerte no lejos de allí. Más tarde, durante el sitio de Atenas, los turcos quemaron el convento dejando el monumento corágico malherido, pero vivo. No es fácil acabar con el Pentelikē marmaros, sacado del vientre del cercano monte Pentélico; un mármol mezclado con hierro, dorado e indestructible.

Si Atenea es la fundadora de esta ciudad, Dionisos reina en ella y en sus calles; las alegres risotadas de ouzo y retsina son más poderosas y duraderas que los ecos corales del teatro que apadrina. Paddy, qué duda cabe, consolidaba viejas amistades y añadía nuevos conocidos en las orillas de las populares tabernas de Plaka, pero también en los peligrosos tugurios originados entre los refugiados de Asia Menor, en las madrugadas de cigarrillos, entre tipos duros de los muelles y rítmicos manghes:

“Yo tenía pasión por estos antros. Sentía como si me zambullera en los misterios del este, en el mundo otomano y el bizantino. Y además también me sentía intrépido, navegando en aquel laberinto lleno de reputaciones dudosas y delincuencia”.

Convento de Capuchino y Linterna. Siglo XVIII.

Ese mundo fue una constante en la vida de Paddy, incluso cuando ya no era tan joven. De hecho, durante su estancia en Atenas en 1951, llegaron a la ciudad los productores británicos Emeric Pressburguer y Michael Powell, entusiasmados con la idea de llevar al cine la historia del secuestro del general alemán que el amigo y compañero de aventuras de Paddy, Billy Moss, había convertido en un exitoso libro titulado Mal encuentro a la luz de la luna. La descripción que Powell hace de Paddy y de aquellas noches no deja lugar a dudas: “Comimos muy poco y bebimos muchísimo […]. Paddy tenía amigos por todas partes. Dondequiera que fuéramos le saludaban al grito de “¡Mihali”! No creo que ningún otro extranjero haya conseguido cautivar tanto la atención de los griegos o ser tan amado, a excepción, claro está, de lord Byron”.

Caminaban borrachos bajo la luz de la luna llena, como en la película que Powell quería rodar, cuando éste propuso escalar la pared hasta el Partenón. Treparon cien metros y entonces oyeron voces y pasos rápidos de unos soldados que se aproximaban. Y ahí, en el momento crítico, surge el genio del héroe. Powell lo cuenta, admirado: “Paddy, muy tranquilo, me dijo: Ven, siéntate entre las sombras, la luz de la luna es muy brillante, no podrán vernos. Aquellas sencillas palabras contenían años de experiencia, de perseguir y ser perseguido. Se acercaron dos soldados, estaban tan solo a unos quince metros, pero pasaron sin vernos”.

Linterna de Lisícrates.

Al abandonar el Partenón, los soldados que seguían rondando la zona los detuvieron, pero en el cuartelillo el oficial de guardia aquella noche era un cretense de Rétino:

“Bebimos a la salud de la eterna amistad entre Inglaterra y Grecia. Bebimos a la salud de Byron, a la de Murray, editor de Paddy, y de nuevo a la salud de Byron. Bebimos a la salud del mayor Patrick Leigh Fermor, condecorado con la Orden de Servicios Distinguidos, incluso llegamos a beber a la salud de Kreipe, el general alemán secuestrado […]”

Paddy bebiendo ouzo.

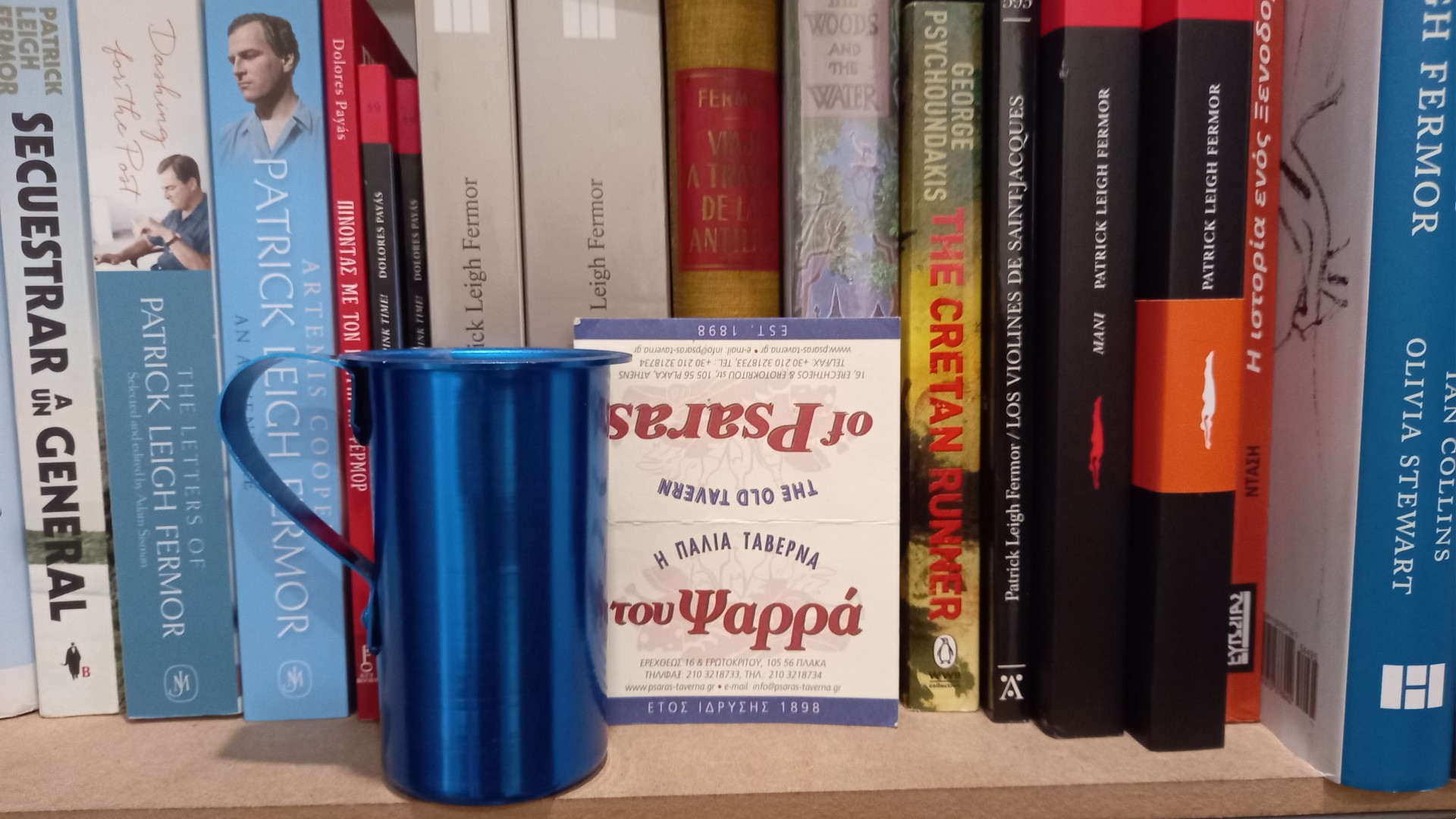

Miro el reloj, preocupada, pues he reservado mesa a las ocho y no tengo mucho tiempo. En el patio de la mítica Palia Taverna tou Psaras, cenaré en honor de Paddy y de esos viejos amigos con los que solía frecuentar este hermoso rincón elevado, desde 1898, sobre los frescos escalones de mármol construidos sobre la corriente del mitológico río Ἠριδᾰνός Eridănós, cuyas aguas fueron la tumba del osado Faetón.

El camarero me sirve una gemistá fría en plato de barro, que devoro, y unos loukoumades calientes que saboreo con lentitud, llenándome los labios y los dedos de almíbar y canela. Ignoro qué platos tomaría Paddy aquí, pero sí sé con quién. Brindo en silencio por todos ellos: por el erudito “coloso de Marusi”, Giorgios Katsimbalis, por el gran Nikos Ghika, pintor, escultor y escritor griego, gran amigo de Paddy, miembro fundador de la International Association of Art Critics, miembro de la Academia de Atenas y de la Real Academia de Artes de Londres, e inevitablemente brindo por el poeta Yorgos Seferis, premio Nobel de Literatura en 1963, que Paddy recordaba en el marco de la guerra en una entrevista concedida muchos años después:

El Coloso, Seferis y Paddy.

“En 1941, los que sobrevivimos a la Batalla de Grecia huimos al Medio Oriente. Primero Alejandría y luego El Cairo. A orillas del Nilo y en la ciudad de Alejandro Magno tuve la oportunidad de conocer y entablar amistad con Giorgos Seferis, que también se había refugiado allí. Sus rasgos duros delataban una ansiedad y un dolor que trascendían nuestro estrés diario por el resultado de la guerra. En Oriente Medio, durante esa fase crítica en la que todo parecía perdido, Giorgos Seferis estaba dando su batalla personal, en la política y en las letras, en la poesía:

Nuestra mente es un bosque virgen de amigos asesinados. / Y si te hablo en cuentos de hadas y parábolas / es porque te es más fácil escuchar, y el horror / no se discute porque es demasiado vivo / porque es silencioso y pasajero: / el dolor de los que recuerdan / gotea día a día en el sueño.

Paddy y el actor Dirk Bogarde.

“Hay momentos en los que siento que sigo ahí”, recuerda Fermor. “Sintiendo el dolor por mis compañeros muertos y la batalla perdida, viendo a ese hombre de ojos oscuros ahuyentar las nubes con sus palabras”. “No estuvimos juntos mucho tiempo”, continúa. “Siempre estuve huyendo, misiones y entrenamientos… Tienes que pensar en cómo moverte. No basta con sentir. También hay que pensar y moverse si uno quiere sobrevivir”.

“Giorgos Seferis”, concluye Paddy, “registró nuestras experiencias con precisión y sensibilidad. Sí, habíamos venido de todas partes del mundo, como dice en el poema Last Stop; de Arabia, Egipto, Palestina y Siria, y anhelábamos, más que nada, seguir con vida”. Termina la entrevista recitando, emocionado, los últimos versos del poema en griego:

Los héroes avanzan hacia la oscuridad.

Pocas son las noches de luna que disfruto.

Palia taberna de Psaras.

En una carta a George Seferis, Katsimbalis menciona la Taberna de Psaras, que ya era muy conocida entonces, señalando que es la taberna favorita de Laurence Olivier, Vivien Leigh, Graham Greene, Margot Fontaine y “todos esos extranjeros”.

Miro a mi alrededor, entristecida, preguntándome si también soy yo una extranjera, una turista más en mitad de este masificado restaurante que nada tiene ya de aquel lugar íntimo de amigos, poetas y borracheras.

Anafiotika.

El camarero, amable, me trae la cuenta, y le pregunto en inglés si le suena le nombre de Patrick Leigh Fermor. Se rasca el cogote y me dice que no. ¿Y Seferis? ¿Katsinbalis?, insisto. Se le ilumina la cara. Nai, Nai. Oi poiités!, dice retirándome la copa de cristal vacía y los cubiertos.

¡Los poetas! Claro que sí. Al menos todavía se acuerdan de ellos. Para celebrarlo, pido la última retsina que me sirve, helada, en una jarrita de latón azul. Cierro los ojos para recordar dónde he visto yo este objeto antes… ¡Claro! En las manos de Paddy:

“La retsina, en cambio, servida en vasitos de unas garrafas, o mejor aún, de unas desconchadas jarras de esmalte azul que se rellenan una y otra vez gracias a unos enormes barriles, parece poseer el secreto de inducir a la alegría”.

Taberna de Psaras.

Levanto mi jarrita azul y pronuncio en voz alta un viejo brindis cretense que memoricé para esta ocasión: Skýli pou se dangose, vále ap’to malí tou! “Del lobo que te ha mordido, quédate con algo de pelo”.

Esa frase que convierte la derrota en un gesto de orgullo, me recuerda a aquello que una vez le oí decir a un guerrero: “El cazador termina siempre pareciéndose a su presa”.

Mientras camino por las animadas calles de Plaka de vuelta al hotel Tempi con la jarrita azul que el amable camarero me ha regalado, pienso que puede ser que, a fuerza de querer ser otra cosa, no sea yo una turista más.

Jarrita para la retsina.

—————————————

Fabuloso relato, como siempre he viajado de tu mano. Gracias!!!