En demasiadas ocasiones, la memoria es un territorio al que solo podemos acceder asistidos por la ficción. Cuando la geografía de lo pretérito se agiganta para convertirse en nebulosa, en hipótesis o en sugerencias documentales que desanudan frágilmente la sombra del hogar, todo atisbo es sinónimo de revelación, de reencuentro con los lugares cuyo rastro acentúa nuestra historia. Lejos de ser un recurso, el olvido se diluye con el paso de los años en esa masa delirante que entrelaza la culpa, la identidad y el amor. De su intranquila vastedad, surge el deseo de aunar esa brizna de aire que precedió a la tragedia, el olor de aquella ensenada en la que alguien pronunció un adiós y desapareció en medio de la niebla. La memoria es un mentidero cuyos ecos pueden conducir a la traición y el abismo, pero sin la cual no hacemos sino asumir nuestra propia irrelevancia.

El conflicto surge cuando, en esa tierra ensanchada por la nostalgia y el sueño, se habla una lengua distinta, cuando los ciudadanos que aún cultivan notables enigmas aplican al visitante las reglas de la extranjería. De qué manera puede este traducir las palabras hogar, madre y muerte a quien solo puede explicar la verdad por medio de gestos. Con cuánto ardor expresará sus dudas, su deseo de reconciliación, su estéril propósito de caminar hacia el pasado y discernir, al fin, entre la inconsciencia del horror. Porque, como bien expresó Thomas Bernhard en su poema Misiones en una ciudad:

Los ojos miran

y no ven nada,

los oídos oyen

y no escuchan.

El alma está llena de una sola cosa:

un frío invierno que no termina.

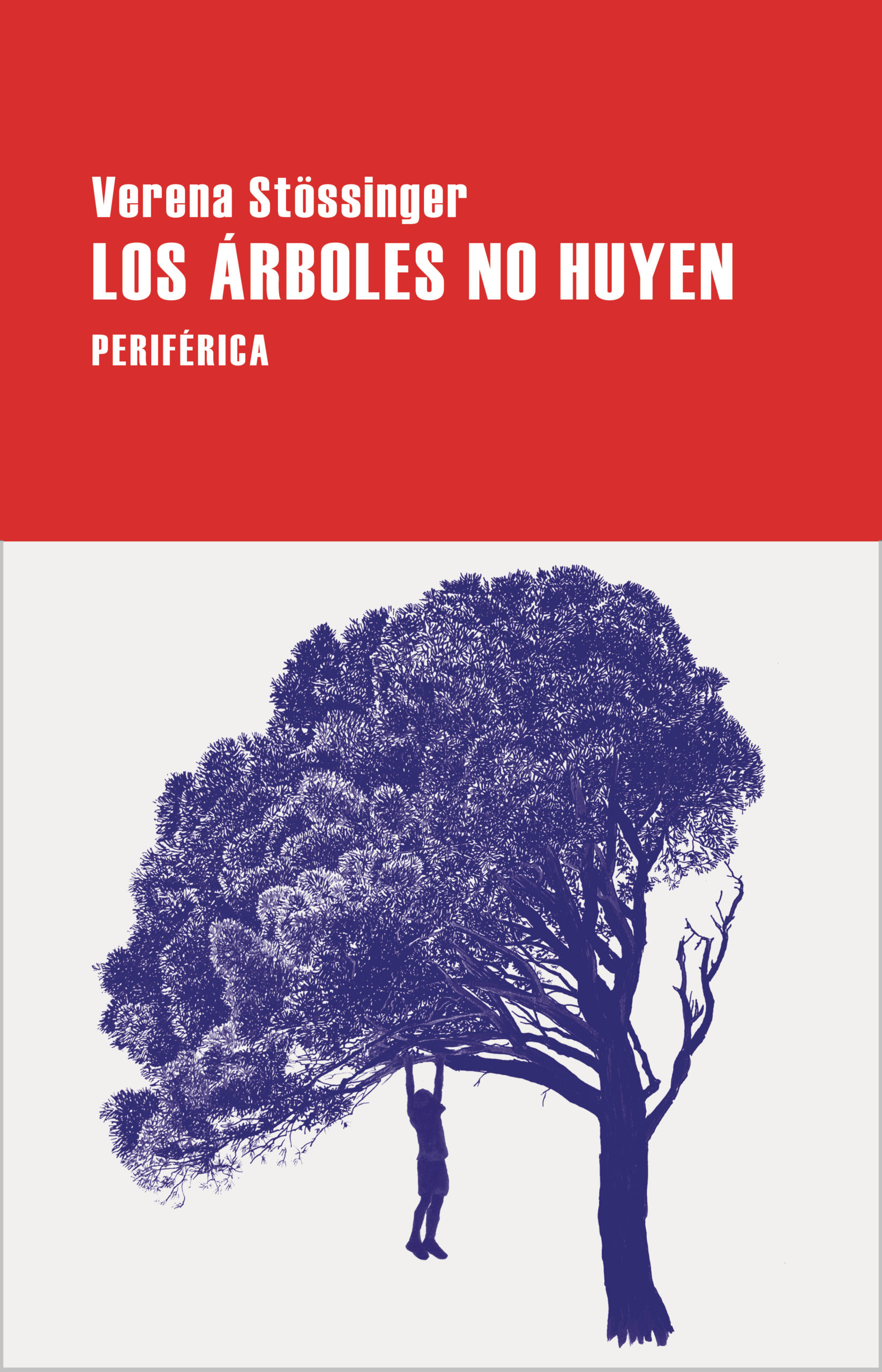

En la novela Los árboles no huyen (Periférica, 2024), Verena Stössinger aborda el viaje de un hombre cuyo propósito es destruir los efluvios de ese largo invierno. Originario de la antigua Prusia Oriental, emprendió el camino hacia ninguna parte tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética ocupó gran parte de sus territorios y desplazó a miles de ciudadanos de procedencia alemana, algunos de los cuales regresaron a la nación de origen sin más arraigo que la lengua y los vestigios del horror. Él, hastiado del paso del tiempo, regresa a un territorio que ahora pertenece a tres países y del que nada puede rescatar salvo la amarga constatación que endurece el olvido.

Verena Stössinger es dueña de un estilo preciso, envolvente y meticuloso con la historia. Los árboles no huyen es el ejemplo de cómo la prosa descriptiva puede canalizar con extraordinaria sensibilidad aquellas arbitrariedades que adulteran la nostalgia y la pérdida en el ser humano, la culpa de quienes han sobrevivido y ahora se preguntan por la conveniencia de extirparla al olvido. Con un notable manejo del tiempo y apoyándose en la complicidad que permiten la observación y el silencio, la autora suiza nos concede un relato que ha permanecido oculto en la grandiosidad de la historia y que es universal para los millones de desplazados que renacen a la apatridia y mueren a los pies de la ceniza. El poeta costarricense Jorge Debravo así lo dijo en su poema Nocturno sin patria:

Yo no tengo un hogar, un nombre:

un suelo firme para mis pies cansados.

He de andar por el mundo, errante, como un pájaro sin nido,

como un río sin cauce,

como un sueño perdido.

Perder o no perder el sueño. Impedir que la ausencia se transforme en delirio. Aupar la memoria de los otros en los cuatro puntos cardinales, ahogados en la maleza y el hormigón, en la elegía de los vencedores y la discreta consumación de los vencidos.

Los árboles no huyen no es solo una magnífica novela, sino una metáfora necesaria sobre la contradicción y el deseo de vivir, sobre la hermosa composición del recuerdo y los tristes prolegómenos que aceleran siempre el olvido.

—————————

Autora: Verena Stössinger. Título: Los árboles no huyen. Traducción: Jorge Seca. Editorial: Periférica. Venta: Todostuslibros.

-

Una confesión en carne viva

/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…

-

Siempre fuimos híbridos

/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…

-

Odisea, de Homero

/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…

-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios

/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: