Nido de piratas trata sobre un periódico que muchos recuerdan y de una España muy distinta y muy parecida a la actual. En mi casa nunca se leyó Pueblo. Mi abuelo sí lo compraba para los clientes de su barbería, pero cuando se jubiló se pasó al Ya, periódico que, siendo yo niño, me enviaba a comprarlo al kiosco de la plaza de los Jardinillos, donde se lo reservaban. Mi padre era un fervoroso del ABC, al igual que mi tío Emilio lo era de El País. Ellos tres eran los lectores de prensa de la familia, jamás renunciaron a su fidelidad periodística, y sólo la muerte los privó de la compra mañanera de su periódico.

Recuerdo la Transición y asentamiento de la democracia como una época en la que los hombres lucían patillones, llevaban las camisas despecheretadas y en los bares y cantinas sin ventilar desayunaban un cigarro negro, un café en vaso de caña y una copa de aguardiente o de coñac, y en todo caso, unos churros. Los hombres de edad iban trajeados con independencia de la clase social, muchos de ellos gastaban sombrero y se tocaban el ala con un dedo para saludar a las señoras; en verano, para ir fresquitos, se ponían una guayabera de manga corta, y en las tabernas sólo bebían cañas o chatos de vino blanco peleón, servido a temperatura ambiente y de botellas con tapón de plástico. Había mujeres mayores que, como promesa, vestían hábito de por vida, y el resto de ellas llevaban abrigo negro en invierno y vestidos oscuros o estampados en primavera, sin más concesiones a la moda. La compra se hacía a diario en la plaza, en el mercado de abastos; había constantes manifestaciones vocingleras donde no existían esas horteradas zombificadas de las batucadas; las almazaras de mi provincia olivarera apestaban a alpechín y los carriles de los pueblos atufaban al gasoil quemado de los land rovers y los tractores, y también a la bosta de los borricos y mulas aparejados para el trabajo agrícola. Las mujeres jóvenes —las amigas de mi madre y mis profesoras— se me antojaban tan modernas como actrices de cine, y en cualquier lugar se hablaba de todo con despreocupada libertad. Eran tiempos donde se leía la prensa con fruición y se escuchaban los transistores día y noche.

Tuve conocimiento de Emilio Romero al poco de entrar en la universidad, pues de muy joven me aficioné a las tertulias radiofónicas. En una de ellas, el que fuera muchos años director y mandarín de Pueblo era contertulio habitual. Solía hablar ex catedra, masticando las palabras, y no le gustaba que le llevasen la contraria. Sus artículos en las revistas políticas me parecían aseados y demodés, y en las fotos gastaba un rictus severo, momificado. En 1988, un semanario reunió en el madrileño café Gijón para hacerles una foto a los cincuenta escritores más vendidos del año anterior. Juan Eslava Galán, que había ganado el Planeta en 1987, me contó la lástima que le dio ver a Emilio Romero ostensiblemente solo y medio grogui por la situación: nadie se acercaba a él. Todos evitaban su proximidad; unos, supongo, porque habrían sido activos cofrades de la hermandad del Santo Peloteo hacia el antiguo director de Pueblo —el lisonjeo descarado siempre ha sido una eficaz forma de promoción—; y los demás porque, sencillamente, el Gallo ya no era nadie. Juan Eslava, apiadado, le dio palique a Emilio Romero, algo que él, que se coscaba de cómo era la condición humana, agradeció cortés.

Del tridente más famoso de periodistas de Pueblo cobré conciencia una vez desaparecido el periódico. Me refiero a José María García, Raúl del Pozo y Arturo Pérez-Reverte. Santísima Trinidad de la que partió la idea de que debía ser escrita la historia del citado diario.

A pesar de que el fútbol me trae sin cuidado me aficioné a escuchar a José María García. En las facultades de Periodismo deberían explicar el estilo de García como el equivalente en las ondas del suspense de Hitchcock. Era todo un fenómeno sociológico, un hombre capaz de alargar hasta lo indecible la tensión radiofónica al dar una noticia. Sus informaciones, por triviales que fuesen, alcanzaban la cualidad de secretos de Estado desvelados. Le daba tal dramatismo a la información deportiva que mantenía en vilo a millones de oyentes, insomnes, atentos a sus cambios de humor, a sus geniales insultos, a su inigualable manera de hacer una crónica o de entrevistar. Los humoristas lo bordaban al imitarlo y sus contrincantes de dial recurrían a lo bajuno para zaherirlo. Fue el personaje más famoso y mejor pagado de una España que históricamente ha digerido mal el éxito ajeno.

Estudiando Humanidades me engolfé con un puñado de columnistas, entre los que figuraba Raúl del Pozo. Qué gachón, qué manera de arrullar y zarandear las palabras hasta crear un idioma con reminiscencias del Siglo de Oro, que se situaba a la vanguardia de la escritura periodística. Sus artículos eran literatura de linotipia, una mezcla de canción de cuna y cantos de guerra de la actualidad; el famoseo y los políticos se pirraban por salir en sus célebres negritas, y de la misma manera que los lectores de diarios de provincias lo primero que miraban eran las esquelas para ver si tenían que cumplir con alguien, los lectores de El Mundo comenzaban a leer el periódico por la columna de Raúl del Pozo. Su estilo estaba amasado con el lenguaje culto de los clásicos y con los giros coloquiales de los garitos y del habla popular, porque esa forma de escribir nacía de la vida vivida y de la musicalidad de la lengua, y era tan desprejuiciada, castiza y garbosa que reinventaba el Nuevo Periodismo sin necesidad de imitar a los plumillas estadounidenses, entre otras cosas porque Raúl del Pozo procedía de una cantera periodística que se había pateado las calles, los salones, las altas cunas y las bajas camas de un país que se hacía moderno a zancadas.

El verano del año que hice COU leí El húsar, de Arturo Pérez-Reverte, y el autor me ganó para su causa. Yo andaba ya prendado de la novela histórica, así que aquel libro editado por Akal me hizo fijarme en el autor, al que años después descubrí como corresponsal de guerra en Bosnia. Salía en el telediario con un chaleco antibalas o con un casco entelado con el azul de la ONU. A veces hacía las crónicas a lomos de un BMR pintado de blanco de los soldados españoles, y otras agachaba la gaita en plena retransmisión si caían cerca pepinazos, pero aquel tipo delgado con gafas no cobardeaba ni dejaba de hablar ante el micro. Me llevé la grata sorpresa de que había vuelto a escribir novelas y me las zampé todas. El maestro de esgrima me confirmó que era un escritor de raza, un galdosiano forjado con los clásicos que aportaba la estructura de los best sellers y la agilidad y eficacia de la prosa periodística. La tabla de Flandes fue un vendaval de modernidad que, en unos momentos de confusión por una experimentación literaria agotada, reintrodujo en el panorama nacional el gusto por contar una historia con suspense valiéndose de elementos históricos. Y con El club Dumas hibridó la alta literatura con la literatura popular, y también consiguió la cuadratura del círculo: un libro de culto que obtuvo ventas millonarias. Era demasiado para los culturetas de una nomenklatura, incapacitada por sus anteojeras, de darse cuenta de que había nacido una estrella literaria y mediática de alcance internacional.

Pero la obra revertiana no se entiende sin su faceta articulista. Desde hace tres décadas el académico de Cartagena simultanea la novela con el artículo dominical, lo que mantiene incólume su querencia periodística, al permitirle escanear el tiempo presente y opinar libérrimamente sobre él. Pues bien, para comprender el meollo de la literatura revertiana —periodística y narrativa— es necesario conocer cómo él y sus compañeros se foguearon como reporteros en Pueblo, adquiriendo allí el olfato para captar y contar una historia, y hacerlo con un cuchillo entre los dientes para que ni dios les quitara la oportunidad de publicar en primera página. Todos eran leales compañeros y encarnizados competidores entre sí, y asumían unos códigos de conducta no escritos. Eran buscones quevedescos que criaban callo en el alma, pero manejaban una deontología del respeto que no conculcaban. Truhanes y señores, como en la canción.

Pérez-Reverte escribe el prólogo apasionado de Nido de piratas, y lo remata con un elogio de canela fina al autor: «Un oficio que aprendí en aquel asombroso nido de piratas que este magnífico libro de Jesús Fernández Úbeda, que sin duda habría sido uno de los nuestros, rescata del olvido». ¡Bumba! «Uno de los nuestros».

Que Supergarcía, Raúl del Pozo y Pérez-Reverte le encomendasen a Jesús Úbeda escribir la historia de Pueblo dice mucho de este joven periodista. Jesús, que cada vez parece más un príncipe persa criado en la Mancha y afincado en los madriles, es versátil como un todoterreno de alta gama. Es un periodista vocacional que en sus ratos libres escribe poesía y devora novelas, frecuenta las hemerotecas en sus investigaciones, publica artículos con desgarro lírico y sentido del humor y hace unas crónicas parlamentarias tan soberbias y cáusticas que producen asombro por su acerado ingenio. Cuando me llama por teléfono, al descolgar —¿se sigue diciendo así?— le digo «tío grande», y me gusta ver a mi amigo labrarse una carrera brillante en un oficio donde muchos son los llamados y pocos los elegidos.

Nido de piratas es la crónica de un país que metamorfoseaba y la evocación de una prensa gloriosa y golferas como a veces vemos en las películas de Hollywood. Es un libro con estructura de ensayo, concebido como un reportaje de investigación al estilo de los Pulitzer y escrito con el vértigo narrativo y el toque de suspense de una novela de Stephen King. La endiablada habilidad entrevistadora del autor y el embrujo literario de todo cuanto teclea se alían en esta obra que se lee a velocidad de best seller. Tras entrevistar al menos a treinta antiguos empleados de Pueblo, utiliza el ingente material con pericia y creatividad, reconstruyendo la historia del periódico no de manera lineal, sino echando mano de numerosos saltos en el tiempo para generar tensión, mantener el ritmo narrativo y aclarar cosas.

La ristra de anécdotas es tan explosiva como una mascletà. La sucesión de situaciones vividas en el edificio de Pueblo es un combinado del cine de Berlanga, los libros celtibéricos de Luis Carandell y el tremendismo de Cela. O sea, la quintaesencia del carácter y formas de vida de los españoles de antes de ayer, algo que hoy, en lo bueno y en lo malo —como en el sacramento— ha cambiado mucho por la evolución de la sociedad, la globalización de las conductas y la satrapía de lo políticamente correcto.

El muestrario anecdótico es inagotable y hay de todo, como en botica. Un linotipista cazaba ratas en los sótanos con un pistolón del nueve largo, retumbando las detonaciones hasta las plantas superiores. Había trabajadores convictos por crímenes pasionales y subdirectores a gogó para que cobrasen abultadas nóminas; un ascensor sin puertas parecía una noria porque no paraba y había que subirse y bajarse dando un saltito; existía un bar donde el whisky corría los días de paga, en la redacción se organizaban timbas donde se apostaba fuerte, y en la puerta del despacho de Emilio Romero una luz roja —un semáforo sexual— prohibía el paso, lo que significaba que el mujeriego del director se estaba trajinando a alguna artista a cambio de sacarla en los papeles; un capellán muy indulgente pastoreaba a tan irredenta grey; entre los redactores había castas, siendo los más desgraciados los llamados pelagras, que cobraban cuatro duros y no estaban dados de alta en la seguridad social, no sé si por mediocres, por reacios al pelotilleo o, sencillamente, porque daban lástima y no merecían mejor consideración a ojos de la superioridad. Pues bien, en tal ambiente se hacía un periodismo vibrante, imaginativo, descarado y en ocasiones inventado (alguna falsa entrevista de Tico Medina) que perseguía vender más ejemplares en los kioscos que la competencia.

Sobresalen por su interés y sustancia los testimonios de Cristina Losada, Manolo Molés, Rosa Villacastín y Raúl Cancio, al retratar con lúcidos fogonazos de recuerdos cómo era el ambiente del periódico, de qué manera se integraban las mujeres y las ideologías y personalidades muchas veces antagónicas de quienes trabajaban allí, siendo compañeros de tajo gente de extrema derecha, extrema izquierda y resto del arcoíris político, en una simbiosis laboral impensable en la España de hoy, donde la brecha generacional y los pasaportes ideológicos suelen determinar con quién codearse y a quién evitar.

El diario Pueblo, creado durante el franquismo, fue el buque insignia del régimen, al depender de los sindicatos verticales, a pesar de lo cual Emilio Romero cobijaba a periodistas izquierdistas, pues lo único que le importaba eran el mérito profesional y el empuje personal. Las bambalinas y alcantarillas del poder quedan bien reflejadas en el libro, así como el maquiavélico plan para quitarse de en medio a Emilio Romero —abulense como Adolfo Suárez—, pues ambos eran dos gallos de pelea transmutados en tiburones, por lo que sólo podía quedar uno. Ganó Suárez, claro, el político de estilo e imagen a lo Kennedy que —junto con el rey— pastoreó la Transición que democratizó España. El primer gobierno de Felipe González se encargó de liquidar un languideciente Pueblo. Así terminó este singular periódico que publicaba unos reportajes espectaculares y donde coincidieron numerosos integrantes de la Legión Extranjera del Periodismo que más tarde se hicieron famosos en España.

No me extraña. Eran hombres y mujeres excepcionales que coronaron los ochomiles de su oficio y de otros nuevos allá donde fueron. Por eso su historia merecía ser contada. Y hacerlo alguien tan grande como ellos.

—————————————

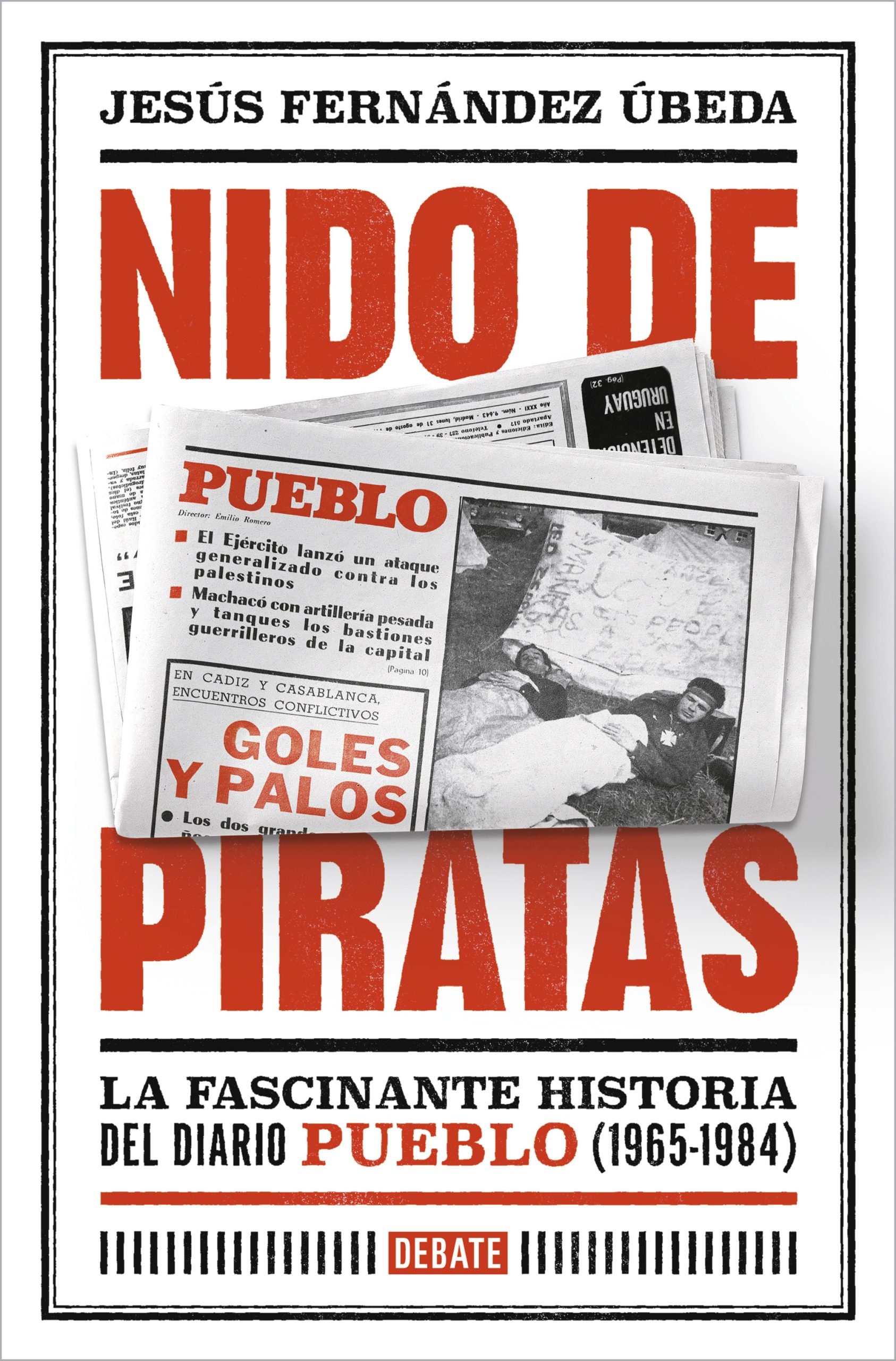

Autor: Jesús Fernández Úbeda. Título: Nido de piratas. Editorial: Debate. Venta: Todostuslibros

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: