El bien necesita al mal para reivindicarse. No podría nombrarse a sí mismo en caso de que su némesis no existiese: sería una silueta sin reflejo, sin sombra. Un puro ejercicio de autoconvicción. Eso es lo que es el bien. Uno se mira al espejo de cerca y piensa que aquello que le vuelve, ese rostro quebrado, tiene que ser bueno. Más allá de estados de delirio y diversas enfermedades mentales, nadie halla gozo en el mero hecho de ser malo. Aunque lo sea y lo disfrute, nunca certifica su bienestar subrayando esa idea. La justificará, en todo caso, y dará el rodeo necesario para ubicarse en el lado correcto de la historia. Porque así es el bien, un automatismo social canónicamente construido. Que se lo digan, si no, al cineasta francés Serge Bozon, el último en reinterpretar el mito —¿porque ya podemos hablar de mito, no?— de El extraño caso del doctor Jekyll y mr. Hyde. He aquí el resultado, en nuestros cines desde el viernes: Madame Hyde.

Para pensar en la película en cuestión cabe, como no podía ser de otro modo, retrotraernos a la fuente original. Nos hallamos, conste, ante una de las fuentes más prolíficas en lo que a vínculo cinematográfico-literario se refiere. La obra de Robert Louis Stevenson, publicada originalmente en 1886 —una década antes de que los trabajadores saliesen de la fábrica y el tren se acercase a los espectadores y todo el mundo gritase como loco en el salón de los Lumière—, ha aterrizado en el cine en tan numerosas ocasiones que sería un desperdicio de tiempo y espacio el citarlos a todos. Como breviario, cabe anotar que cineastas de la talla de Rouben Mamoulian o Victor Fleming se lanzaron de cabeza a los pozos de la mente del autor escocés.

Pero volvamos al texto original. Un texto corto, sí, pero sinuoso. Frecuentemente percibido, desde la cultura popular, como una confrontación entre el bien y el mal como conceptos rocosos e inamovibles que se estrellan, lo cierto es que la novela de Stevenson se escurre mucho más allá de esa somera preconcepción. El extraño caso del doctor Jekyll y mr. Hyde es un severo ejercicio de introspección percibido por la ignorancia externa: uno se sume en negruras propias y a los demás les resulta del todo imposible comprenderlas. El fabuloso mérito del libro se encuentra en la precisión con la que apunta y dispara. Se abalanza como un salvaje sobre lo periférico y lo hace íntimo a través de la creación de una atmósfera irrespirable, de un mundo oscurísimo, apesadumbrado, viscoso. Habla Stevenson de los demonios que nos acechan; nosotros no somos capaces de ver más allá de una maniquea confrontación.

Porque resulta que no, Jekyll y Hyde no son personas distintas. ¡Son la misma! Pero cómo podría nadie reconocernos cuando estamos sumergidos en los mares solitarios de la depresión, desnortados, arrancados de la tierra. Nuestro rostro se oscurece, nuestro semblante se apaga, nuestro cuerpo se encorva como si la vida fuese un ejército de elefantes desfilando sobre nuestra espalda. Son pesadas, las losas del terror. Ahí está la chicha, la carne deliciosamente comestible de la novela: en su penumbrosa psicología. Así que ocurre como con cualquier material adaptado al cine, sea de la índole que sea: toda libertad creativa está permitida, pero es fundamental no desviarse del corazón del texto del que se parte. Perdido el corazón, perdida está la historia. Si no, preguntádselo a Baz Luhrmann y su El gran Gatsby.

En Madame Hyde, Serge Bozon es lo suficientemente inteligente para no olvidarse el corazón en casa. Utiliza sus formas, su sintaxis, pero el personaje principal, esa señora Géquil —su nombre: un afrancesado y delirante anticipo del tono de la película— desamparada y arrollada por el mundo, posee esa complejidad psicológica, esa hondura precisa para contar esa historia sombría con el código correcto. Isabelle Huppert, sumergida bajo la piel de la protagonista, es capaz de gestionar con comodidad ese viaje de norte a sur, ese abanico inmenso de la psique humana que separa a Géquil y a Hyde y que, al mismo tiempo, las mantiene siempre unidas.

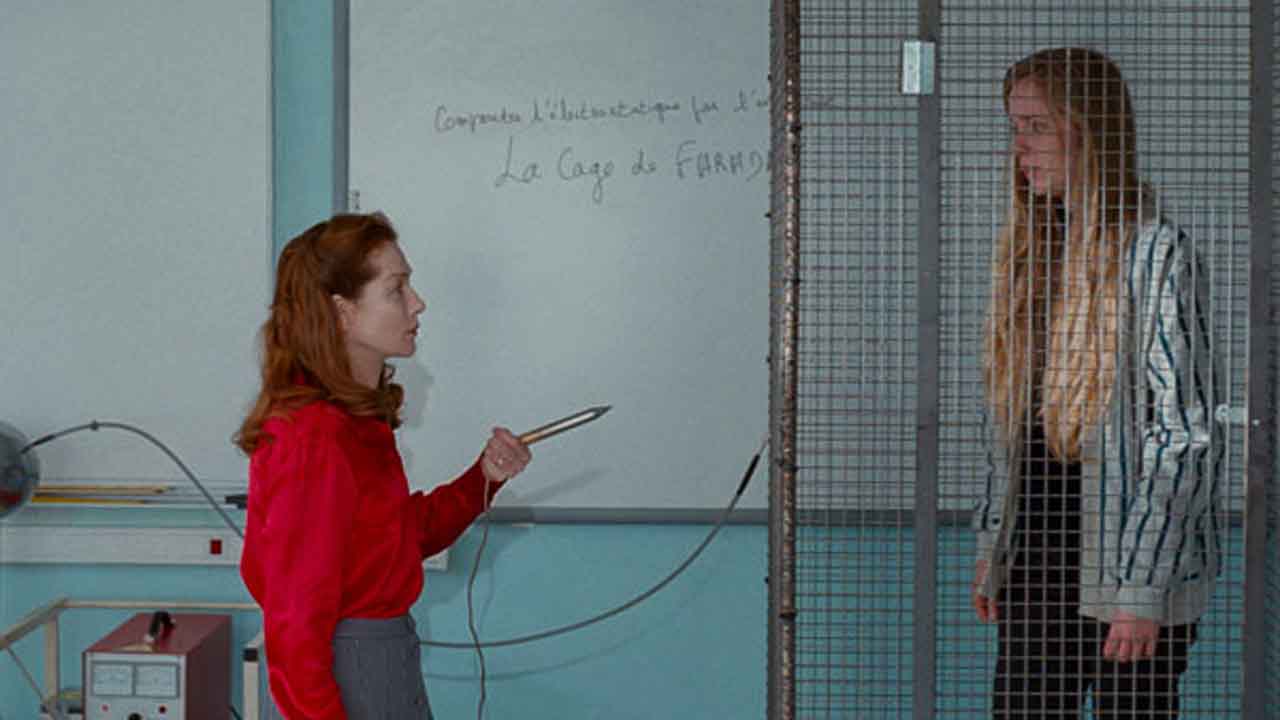

El cine de Bozon, sin embargo, se escapa por mucho de la concepción estética del libro de Stevenson. Mientras aquel era prácticamente un ejercicio de claroscuro —la Londres oscura y mojada, las calles nocturnas cubiertas del leve manto luminoso de los faroles—, Serge Bozon se sumerge en una Francia de corte semirrural, despojado de los centros de las cosas. He aquí una bonita reivindicación: ¡los trastornos psiquiátricos no son una cosa exclusiva del urbanita, que parece mentira! Además, la paleta cromática del director francés y su ingenioso y afilado empleo de la cámara convierten a su película en un artefacto endemoniadamente cómico, ridículamente macabro. Lo explico: Bozon cuenta una historia de descomposición mental a través de un filtro de colores pastel y expresividad hierática —rozando a Kaurismäki, o abrazándolo con fervor—. Así que uno no sabe bien si reírse o sentir horror, y se te acaba dibujando una sonrisa de lo más esperpéntica en el rostro.

Pero volvamos al principio y a aquello de que el bien es un ejercicio de convicción, un acto reflejo. A Serge Bozon, igual que a Stevenson, no le interesa demasiado hablarnos de qué está bien o de qué está mal, ni ninguna de esas batallas apoteósicas en torno a ambos conceptos. Él fija su mirada en los flujos que se establecen entre ambos conceptos. Así que, cuando hablamos de la señora Géquil —a saber: débil, excéntrica, desubicada—, nos encontramos con un entorno hostil, con un alumnado que la ataca sin compasión. ¿Hacen el mal esos chicos? Desde una perspectiva moral occidental, caben pocas dudas. Pero habría que preguntarles a ellos su opinión. Sin embargo, cuando hablamos de Madame Hyde —a saber: firme, autoritaria, determinada—, es el entorno el que reestablece el equilibrio. El otro bando coloca la barra en su listón y los alumnos se ven obligados a saltar al otro lado. Se vuelven dóciles, eficaces, estudiosos.

Lo curioso de Bozon es que parece mucho menos interesado que Stevenson en mostrarnos —o en resignificar— los daños colaterales del descenso fogoso a los infiernos. Todo lo contrario: él nos habla, más bien, de su lado positivo. Porque su relato, una vez más, recompone las piezas de la novela original de tal modo que lo trágico se torna brutalidad cómica; lo horrible se vuelve comprensible desde una perspectiva moral. Una persona cae en desgracia, sí, pero su caída sirve a otros para equilibrar la balanza, para salir de lo oscuro. Y así, como quien no quiere la cosa, acaba montándose una reflexión paralela acerca del mundo educativo. Se sube con los colmillos afilados a la languidez docente, le arranca la cabeza y le pone en su lugar a una fiera dialéctica. Si la novela de Stevenson era una caída irremediable hacia lo oscuro, Bozon se va de paseo al infierno y vuelve, catapultándolo todo a los cielos. Porque hay que conocer lo que está abajo para saber subir.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: