Marco Cicala explica y celebra España de la mano de todo tipo de personajes ilustres: desde los enanos de Velázquez hasta Almodóvar, pasando por Santa Teresa, Unamuno, Dalí, Marisol y una retahíla de anarquistas, golpistas, toreros, poetas, grandes y pequeños artistas y genios malditos del flamenco.

Estas crónicas, nutridas de entrevistas formales e informales, investigación y recuerdos personales, presentan a Quevedo como «un nerd del siglo XVII», descubren los secretos ocultos en el vino de Jerez o en la poesía de Jorge Manrique, explican por qué a los reyes les encantaba rodearse de bufones deformados o cómo Andalucía enamoró por igual a Washington Irving y a los productores de wésterns.

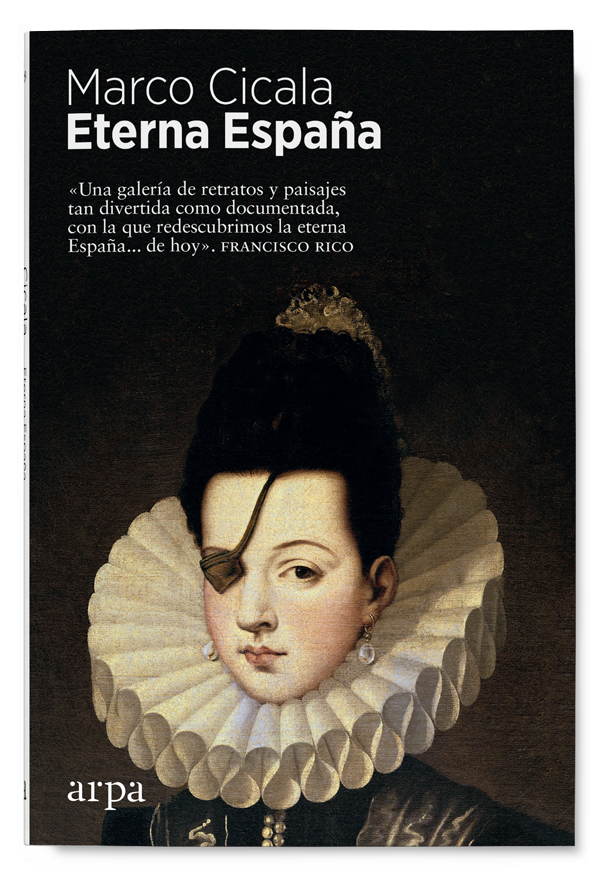

Zenda reproduce un capítulo de este libro que acaba de ser publicado en español por la editorial Arpa.

En la Europa de los siglos XVI y XVII se practicaba una singular forma de ir de compras. Era habitual que caballeros privados o enviados del rey se presentaran en los dantescos manicomios de la época para comprar alguno de los desdichados que habían acabado allí dentro. Chiflados, enanos, jorobados, gigantes, obesos descomunales, mujeres barbudas… Daba igual mientras su rareza deleitara al suscitar asombro. De repente, los escogidos se descubrían subidos a un ascensor social que, de los infiernos de la segregación, les catapultaría a un hermoso mundo, bajo las luces de la vida cortesana. En España se iba a aprovisionarse de «monstruos» a las casas de reclusión de Sevilla, Valladolid, Toledo, Zaragoza. No obstante, el supermercado más concurrido era la Casa dels fols, en Valencia. En ella Lope de Vega ambienta una comedia y una novela en la que, entre otras cosas, vemos a un conde italiano dispuesto a desembolsar una importante limosna con tal de llevarse a casa a un chalado que le divierta por tiempo indefinido.

Por muy abyecto que nos pueda resultar hoy día, este reclutamiento forzoso era la única vía de escape para personas que, de lo contrario, estaban destinadas a una cautividad de por vida, a la mendicidad o a las casetas circenses de lo horrible y de lo prodigioso. Incorporados a palacio como bufones —aunque no únicamente—, los «monstruos» podían, sin embargo, hacer carrera, obtener apoyo económico o una pensión, alcanzar una notoriedad que en ciertos casos superaba la de caudillos, actores o poetas. A partir del Renacimiento, hubo periodos en los que la circulación de bufones llegó a ser muy intensa, configurándose como una especie de mercado perfectamente constituido y sin fronteras. Vendidos, cambiados o regalados, freaks lituanos, alemanes, flamencos, húngaros, ingleses… iban de un país a otro, y aquellos que eran apreciados entraban a servir de forma estable. Tenemos noticia de castellanos presentes en Londres y París; de sardos, calabreses, napolitanos y lombardos empleados en España. Pero, en el crepúsculo del Siglo de Oro, la verdadera Meca europea del tráfico de enanos era Madrid.

Cuando a principios de la década de 1620 el sevillano Diego Rodríguez de Silva y Velázquez recala en el palacio de Felipe IV en Madrid como pintor en búsqueda de reconocimiento, los bufones a sueldo de la Corona superan el centenar. Los denominan «hombres de placer», hombrecitos con los que distraerse, o, de forma más perversa, «sabandijas palaciegas», hormigueantes parásitos. Si Velázquez los pintó más que cualquier otro artista, ello se debió sobre todo a que, ya alojado en el Alcázar de Madrid, se los encontraba continuamente a su paso. Formaban parte de su mundo cotidiano. Cabe imaginar que los miraba con simpatía, puesto que, descarados y sin autocensuras como eran, le recordaban el pueblo sevillano que tantas veces había retratado durante sus años de aprendizaje. Tal como señaló Ortega y Gasset, dado que el destino de Velázquez fue pintar aquello que tenía delante, retrató sobre todo aquello que había en palacio: la familia real y la cuadrilla de monstruos que vagaban continuamente por habitaciones y galerías. Locos y enanos pululaban en una corte que —como reflejo de un soberano ciclotímico, fluctuante entre llamaradas de libertinaje y contritos retiros penitenciales— era al mismo tiempo una mezcla esquizoide de regocijos placenteros y gélido hieratismo.

No dudéis en tirar a la basura el cliché romántico del bufón melancólico y soñador con una lagrimita incorporada a lo Pierrot. Porque nos ha llegado noticia de enanos intrigantes, conspiradores, poderosos, playboys, temibles jugadores o militares. Como aquel polaco que, durante las guerras de religión, organizó una brigada de arcabuceros-bonsái para ir a luchar en Francia. Después de todo, parece que el vivero de enanos más demandado era justamente Polonia. Incluso se fabulaba que en aquellas regiones se había desarrollado un descubrimiento de alto secreto para fabricar hombrecitos de forma industrial: un ungüento que, al ser aplicado sobre las articulaciones y la columna vertebral de los recién nacidos, inhibiría su crecimiento. Entre los enanos retratados por Velázquez al menos un par no tienen rostros aniñados. Pero ¿quiénes eran? De sus vidas olvidadas, casi siempre muy breves, sabemos muy poco: solo cuanto nos refiere en passant alguna crónica o ha quedado atrapado en el papeleo contable. Historias desmenuzadas que, como mucho, se pueden reconstruir por aproximación.

En un informe fechado el 24 de noviembre de 1643, el jesuita Sebastián González explica que un criado de Su Majestad estaba casado con una mujer llena de cualidades y alojaba en casa a un enano que su esposa trataba con consideración. Pero en breve el hombre comenzó a sospechar que todas aquellas atenciones «estuvieran inspiradas en motivos poco honestos». Torturado por la sospecha, el marido no hacía otra cosa que mirar detenidamente a su última hija, considerando que se parecía condenadamente al enano. Así, una noche, «tras haberse retirado con la mujer en santa paz, empezó a apuñalarla, y, en torno a las tres de la madrugada, acabó por degollarla». Si hubiera sido por él, habría asesinado de buena gana también al enano, pero no consiguió encontrarlo en la corte y por ello, agotado, se entregó a la justicia. El feminicida se llamaba Marcos de Encinillas. Era un funcionario apreciado. Por su parte, y con fama de perseverante seductor, el enano en cuestión podría haber sido el don Diego —o Luis— de Acedo pintado por Velázquez en la década de 1640. Apodado en broma El Primo debido a la familiaridad con la que el monarca lo trataba, De Acedo aparece retratado vestido completamente de negro en el acto de consultar voluminosos registros, como un riguroso notario. Durante mucho tiempo se ha considerado que la tela fuera una representación paródica de un bufón ataviado como un caballero. Pero era una equivocación. Porque don Diego fue en realidad un reconocido servidor de palacio. Trabajaba en la oficina de la estampilla y siempre mostró una inquebrantable lealtad hacia la Corona. Incluso se narra que, durante un desfile en el séquito del sulfúreo conde-duque de Olivares, resultó herido por un escopetazo dirigido muy probablemente contra el odiado «primer ministro» del rey. El ilustre biógrafo de Velázquez Carl Justi señalaba que, bajo su oscuro sombrero, hubiera en la mirada de De Acedo «la soberbia de la nobleza más antigua».

No se puede decir lo mismo del pobre Juan, que no era un enano, sino un desequilibrado que se ganó el apodo de Calabazas o Calabacillas, siendo las cucurbitáceas en la época sinónimo de falta de cordura. Diego Velázquez lo retrató dos veces. En el primer cuadro lo vemos de pie sonriente mientras sostiene un molinete, también este símbolo de volubilidad mental. En la segunda tela, más conocida, su aspecto aparece notablemente desmejorado: agachado junto a una calabaza, el dulce Juan muestra una mirada aún más bizca y una sonrisa obtusa tan impalpable que se interna en lo abstracto. De Calabacillas nos queda información exigua. Sabemos que a menudo participaba en las fiestas de la corte, que tenía derecho a abundantes raciones de carne y pescado y que disponía de una carroza y de una mula solo para él.

Más noticias tenemos sobre el hombrecito rubio pintado por Velázquez con un palito en la mano y habitualmente, aunque de forma errónea, llamado El Niño de Vallecas por el homónimo barrio madrileño que, objeto de las chanzas populares, se consideraba patria de bobos. El Niño ha sido identificado, en cambio, como el enano vizcaíno Francisco Lezcano. Breve y muy infeliz fue su vida. Entró en la corte siendo niño para servir de juguete al pequeño príncipe Baltasar Carlos. Pero Paquito, o Pacorro, muy pronto se mostró como un pasatiempo defectuoso: aquejado de molestias respiratorias y otras dolencias, siempre imploraba que le dieran algo con lo que cubrirse. Padecía terriblemente el frío y siempre iba abrigado con diversas capas de ropa, sin importar la estación. Asimismo, a menudo lo encontraban dormido: entre estremecimientos, se sumía continuamente en la narcolepsia. Viéndolo tan achacoso, le permitieron retirarse antes de tiempo y regresar a su tierra natal de Vizcaya. Allí Francisco se apagó entre sus familiares sin llegar ni a los diecinueve años. En 1649, que también es la fecha de la muerte del más impresionante de los enanos de Velázquez: aquel Sebastián de Morra que, desde las paredes del Prado, continúa mirándonos fijamente con un aire que nadie es capaz de establecer con certeza si refleja rabia, reproche o fatalista aflicción. Bigotes en punta y espesa perilla, Sebastián está sentado como una marioneta en reposo, si bien era un dandi valorado por su gusto en el vestir y, además, un excelente tirador. Tras servir en Flandes, se incorporó al séquito de Baltasar Carlos. Acompañaba al infante a cazar y recibió como regalo una colección de armas blancas. Sin embargo, las prebendas nunca mitigaron su pésimo humor: «Habiendo visto mucho y conociendo la vida», han escrito, «Sebastián fue un hombre amargado. La triste figura ceñuda, insolente, eternamente en actitud de disgusto».

En cambio, sí que es segura la procedencia de Nicola —Nicolasito— Pertusato de una acomodada familia piamontesa de Alessandria. Es el paje que en Las meninas molesta a un mastín con la punta del pie. Parece un muchachito de rasgos angelicales, pero también era un enano y, cuando la obra maestra fue realizada, 1656-1659, tenía ya más de veinte años. Su carrera en Madrid iba a ser brillante: llegó a ser protégé de la reina consorte Mariana de Austria y ayuda de cámara bajo Carlos II, el último soberano Habsburgo de España. Nicolasito fue bastante más longevo que el genio que lo retrató: murió en el año 1710, y dejó una sustanciosa herencia. Por otro lado, las cosas tampoco le fueron mal a María Bárbara Asquín, la acondroplásica hidrocéfala que en Las meninas Velázquez sitúa, en contraposición, junto al «enano armónico» Nicola Pertusato. Se cree que Mari Bárbola, como la llamaban, era alemana. Además de alojamiento y comida, la corte le proporcionaba una paga y cuatro libras de nieve para que se refrescara durante los meses calurosos. Dicen que, gracias a su excelente hoja de servicios, se le permitió regresar a Alemania con algo de dinero ahorrado, lo que quizá le aseguró una vejez feliz.

Pero ¿cómo se explica el desconcertante boom de freaks empleados en la corte? ¿A qué se debía? ¿Qué tipo de sensibilidad lo hizo posible? Antigua costumbre recuperada en la Edad Media, la presencia de seres deformes en palacio cobra en época barroca nuevos significados que tienen que ver con el creciente gusto por lo extraño, lo anómalo, lo demente, lo extravagante… si se prefiere, lo monstruoso. Un gusto aparentemente anticlásico, pero con raíces profundas, si bien ocultas, en el mundo clásico. La moda por lo desviado es condenada por religiosos y moralistas. Sin embargo, como querer es poder, se le encuentra incluso una justificación teológica. Remitiéndose a la idea aristotélica según la cual lo disímil contradice la generalidad de los casos, pero no la naturaleza en su conjunto, hay también quien vislumbra en lo anormal la prueba más diáfana de la infinita diversidad de la creación. Y dado que la corte es un microcosmos que pretende reflejar en miniatura el conjunto de la creación divina, es justo y necesario que incluya en su propio seno también a los deformes. Bufón u otra cosa, el freak es un prodigio que flirtea con lo sobrenatural. Liberada de sus cargas por Erasmo, cierta locura se vuelve casi chic, y el «monstruo» es similar al fool, al loco que parloteando dice la verdad, pero que por una palabra de más puede atraerse un castigo; no tanto el del rey, que en general adora a sus «sabandijas» y los protege, sino más bien la venganza de los cortesanos, que del bufón temen su lengua anarcoide, su ojo indiscreto, sus oídos que escuchan aquello que no se debe explicar. También porque, a menudo y gustosamente, el soberano se sirve de los bufones como espías. Del epistolario del glacial Felipe II se desprende que el rey prudente sentía más afecto por sus «pigmeos» que por muchos de sus dignatarios y que, en general, por sus súbditos. Naturalmente, el trato reservado a los enanos no siempre era tan considerado: durante las fiestas eran obligados a emborracharse hasta perder cualquier freno y en las aventuras libertinas eran utilizados como juguetes sexuales. Además, tradicionalmente se atribuía a los enanos fama de criaturas lujuriosas y, algo que no importaba, estériles. El hecho de que, en su aspecto, tanto el sexo como la edad parecieran indefinibles, incrementaba su ambiguo atractivo. No todos los enanos eran bufones o locos. Sin embargo, para ser admitido en palacio era aconsejable que un bufón mostrara que poseía al menos una vena de locura. Por tanto, en ese ambiente, fingirse algo chiflado era moneda corriente.

Los «bufones» y los «filósofos» pintados por Velázquez a menudo son confundidos con los enanos: si bien es cierto que pertenecían al mismo mundo, los primeros eran payasos profesionales con altisonantes nombres artísticos para la ocasión (uno era llamado Juan de Austria, como el héroe de Lepanto), mientras que los segundos eran vagabundos y chiflados —o ambas cosas a la vez— con quienes la corte se divertía disfrazándolos de sabios.

Enfatizando los rasgos decadentes e intolerantes de la España del siglo XVII, el gran historiador francés Élie Faure escribía: «El mundo en el que vivió Velázquez era triste. Un rey degenerado, infantes enfermizos, imbéciles, enanos, tullidos, bufones monstruosos disfrazados de príncipes»; todos ellos mantenidos unidos «por la etiqueta, el complot, la mentira, por la confesión y por el remordimiento». Pero en Madrid la gente se divertía, despilfarraba pese a la ruina de las arcas públicas, reía. Ciertamente, con el guante sobre los labios. Y compatiblemente con la parálisis expresiva impuesta por el ceremonial. El viajero francés Antoine de Brunel describió a Felipe IV como una especie de gran muñeco, del tipo utilizado por los ventrílocuos. Durante las audiencias, «nunca se ha visto que el rey cambie de postura»; él escucha y responde «siempre con el mismo semblante, sin mover ninguna parte del cuerpo salvo los labios y la lengua». Individuo de largo rostro caballuno, con una expresión entre la impasibilidad y el dolor: así es como nos restituye Velázquez al soberano en una serie de retratos. «Pinta al hombre, no al rey», se ha escrito, quizás exagerando. Porque entre ambos hubo complicidad, aunque no podía haber amistad: la disparidad de estatus nunca lo habría permitido. Al comienzo Felipe pagaba a su pintor principal como a un peluquero de la corte. Más tarde la remuneración aumentó. Pero no recompensaba tanto al Velázquez artista cuanto al hábil burócrata de palacio en el que Diego, un poco por ambición y un poco por necesidad, se había convertido. Su carrera lo llevó hasta el codiciado cargo de aposentador mayor, pero le robó mucho tiempo a su genio.

Pero incluso dentro de la jaula del mundo cortesano, Velázquez encontró y se tomó ciertas libertades de artista. No fue la menor poder pintar a un poderoso monarca con ropa «casual», no oficial, como si fuera un hacendado rural. Y la libertad, quizás especular, de retratar a un enano en toda su nobleza de hombre. Sin conmiseración ni trazos caricaturescos o grotescos. Aquellos «seres desgraciados y deformes», señalaba Ortega y Gasset, «representaban para él los modelos ideales. Al retratarlos podía dar rienda suelta a sus experimentos de técnica pictórica, y justo por eso probablemente constituyen la mejor parte de su obra». Se puede no estar de acuerdo. Pero es más difícil resistirse a cuanto sigue: «Velázquez, que a decir de aquellos que lo conocieron era de temperamento melancólico, no creía que los valores alabados convencionalmente —belleza, fuerza, riqueza— fueran la parte más respetable del destino humano, porque más allá de ellos, en un nivel más profundo y conmovedor, se encontraba el valor más bien triste, cuando no dramático, que tiene el simple hecho de existir. Y precisamente la pura y simple existencia era aquello que le interesaba reproducir con sus pinceles. Por ello las características negativas de sus monstruos adquirían un valor positivo».

Además, en las telas de Velázquez los enanos casi siempre aparecen presentados solos, como sujetos autónomos. Rompiendo con cuanto se había visto hasta entonces —pero también posteriormente—, dejan de ser las criaturas subalternas sobre cuya cabeza se apoya —de forma paternalista, propietaria— la mano de algún dominus. Los enanos dejan de ser comparsas puestas ahí para realzar la majestad, la belleza, en definitiva, los «valores alabados convencionalmente» de quien está a su lado. Sobre la base de este punto, la mirada política de la crítica moderna ha querido captar en esos cuadros un gesto de piedad rebelde, subversiva, no solo respecto a los cánones tradicionales de la iconografía cortesana, lo cual es cierto, sino también respecto a las reglas inhumanas de una sociedad absolutista que empezaba a dar las primeras muestras de declive. Actualizando sus causas, se ha llegado incluso a ver en los enanos una serie de autorretratos del artista en saltimbanque, una denuncia en clave de la propia condición de creador alienado, asfixiado hasta tal punto por el poder que, para decir la verdad, se ve obligado a convertirse en loco, bufón, monstruo. Pero se trataba de divertidas exageraciones ideológicas. Porque, después de todo, pese a su melancolía, Velázquez fue un vasallo feliz. Su revolución permaneció dentro de los límites de la tela. Y, por otro lado, no es que en el siglo XVII hubiera demasiadas alternativas.

Ellos, los freaks, desaparecieron de las cortes europeas con el advenimiento de la Ilustración. Pero, de forma más discreta, permanecieron junto a los poderosos hasta el siglo XX. Véase el caso del rais egipcio Nasser, quien, por lo que parece, no decidía nada sin consultarlo antes con su enano de confianza, un tal Ahmed Salam. Pero los enanos continúan seduciendo la industria del espectáculo. En marzo del 2010 llegó a los estudios de Mediaset en Roma un chico mongol de veintiún años que se llamaba He Pingping. Medía poco más de 74 centímetros y el Guinness World Records lo había definido como el hombre más pequeño del mundo. Técnicamente no era un enano, sino una víctima de la osteogénesis imperfecta, una enfermedad que impide el crecimiento. Durante las pruebas de Lo show dei record («El show de los récords»), programa presentado por Paola Perego, Pingping sintió fuertes dolores en el pecho. Fue llevado al hospital, donde murió al cabo de unos días. El anuncio fue dado en Londres por los editores del Guinness World Records, que precisaron que el «minúsculo chino» había fallecido presumiblemente por «complicaciones cardiacas». Mientras tanto, las agencias informaron que los derechos de sucesión al récord recaerían en el «nepalés Khagendra Thapa Magar, de tan solo cincuenta y seis centímetros de altura, dieciocho menos que Pingping, pero todavía no reconocido oficialmente» por ser demasiado joven y considerarse que todavía estaba en edad de crecer.

—————————————

Autor: Marco Cicala. Título: Eterna España. Editorial: Arpa. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro

-

Los jazmines de Sevilla

/abril 24, 2025/Cierto día, cercana la navidad de 1995, me encontré con el escritor y periodista Antonio Burgos en el restaurante Lucio de Madrid. No nos conocíamos en persona, así que nos saludamos con mucho afecto, y al detenerme frente a él estreché la mano que me ofrecía y le dije: «Envidio tus Habaneras de Sevilla…

-

Las apuestas de riesgo del mundo de la edición independiente

/abril 24, 2025/El equipo de Sexto Piso en Madrid en 2024: Gabo (perro), Santiago Tobón, Noelia Obés, Paulina Franco, Jose Hamad y Cristina Franco. Crédito: Sexto Piso. Claramente, la apuesta ha sido un acierto. Actualmente Sexto Piso mantiene sedes en la Ciudad de México y Madrid, cuenta con 35 empleados fijos y publica 50 títulos al año. Además, opera una empresa de distribución en América Latina. En los últimos veinte años Sexto Piso se ha dado a conocer por importar libros del todo el mundo al mercado de lengua castellana. De hecho, el 80% de sus títulos son traducciones, Tobón dice, muchas…

-

Gótico es miedo y es amor

/abril 24, 2025/De entrada, se nos muestra un plante distópico en el que una estatua arquitectónica, que se asemeja a la Estatua de la Libertad, se halla bajo las aguas. La construcción de la misma, con obreros llenos de sudor y desdichas, y el sentido alegórico de su final bajo las aguas, por culpa de la subida de los océanos, nos presentan las principales intenciones de la autora: hablar de los perdedores y del sufrimiento, de la tiranía de las pirámides sociales, de la lucha, preciosa e imprescindible, y posiblemente inane, por algo que, a falta de un término menos ambiguo y…

-

Vida secreta de un poeta

/abril 24, 2025/Casi dos siglos y medio después de la publicación de esa biografía monumental, que serviría como modelo para tantas otras —con buen motivo es tomada como la primera biografía moderna—, todos hemos leído las suficientes biografías con detalles, también, dolorosamente humanos como para dejar de sorprendernos si hasta el poeta más sensible confiesa que ha vivido. Y, sin embargo, debo reconocer que Luis Antonio de Villena, excelente poeta, excelente narrador y, me parece, excelente biógrafo en la línea de Boswell por añadidura, me ha cogido por sorpresa al mostrar de qué manera su amigo Francisco Brines vivió también. No es,…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: