Es “el” juego familiar por excelencia (quizá compartiendo ese honor con la Oca, que a menudo está en el reverso del tablero). ¿Qué puede de haber de perverso, inmoral o lujurioso en tan inocente juego?

Déjenme que les haga un poco de historia.

La palabra parchís procede del indostaní “pacisi” (o “pacis”, que lo he visto escrito de las dos maneras), que significa 25. Ésta era la cifra máxima que se podía puntuar con las conchas de un molusco gasterópodo llamado caurí, que los indios (de la India) utilizaban en lugar de nuestros dados de hoy en día (invento egipcio, por cierto). A su vez, el pacisi (que se pronuncia más o menos parchisi) es la simplificación de un juego llamado chaupar, de gran tradición en la India. El tablero más antiguo de chaupar encontrado hasta la fecha procede del valle de Deccan, y está datado en el siglo VI después de Cristo.

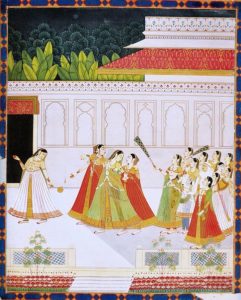

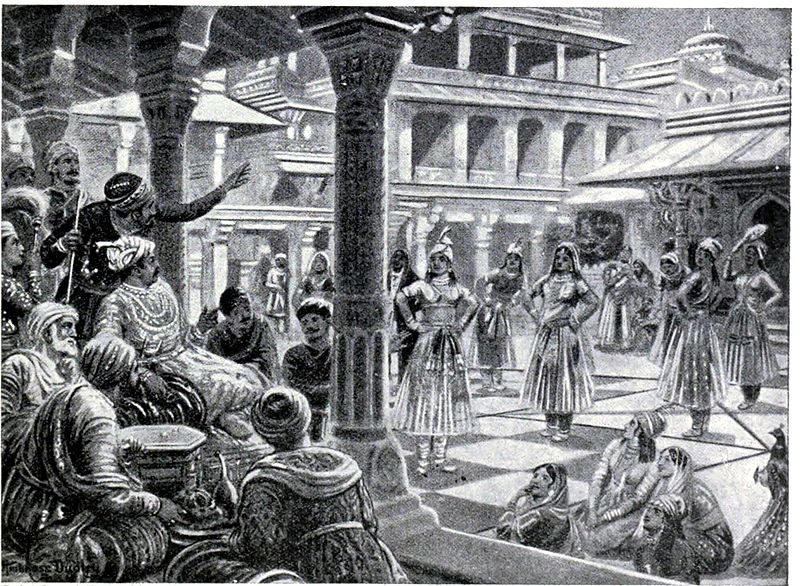

El aficionado más famoso de este juego fue un gobernante llamado Yalaluddin Muhammad Akbar (no hace falta que lo memorice, los historiadores de hoy y sus contemporáneos de entonces lo llamaban simplemente “Akbar”, que significa “grande” en árabe. Inmodesto, que era el zagal). Este señor reinó entre los años 1556 y 1605 en el llamado “Imperio Mogol” o “Mogul” (que en su día gobernó las actuales India, Pakistán y Bangladesh. No piensen en Gengis Khan y la conquista de China que la cosa no va por ahí). Bueno, el tal Akbar en cuestión, entre batallita y batallita, se solazaba en su harén con sus mujeres favoritas y sus concubinas, de las que estaba más que bien surtido. Y todas más que guapas, guapísimas. ¿Cómo elegir a la que compartiría con él el lecho? Hombre sabio que huía de los problemas conyugales, decidió someterlo a un riguroso azar: En los restos de sus palacios de Agra y Allahabad el visitante se encuentra hoy con un enlosado de mármol en los jardines interiores, en forma de cruz que era, de hecho, un gigantesco tablero de pacisi. Dieciséis de las muchachas de su harén, divididas en cu

Los misioneros cristianos (sobre todo los jesuitas Antonio de Montserrat y Rodolfo Acquaviva) se emocionaron mucho al ver estos tableros, ya que el recorrido tiene forma de cruz. Hubo que explicarles pacientemente que no, no era que un apóstol despistado hubiera acabado por ahí. Que sólo era un juego, y bastante divertido, además. No debió gustarles mucho la explicación, ya que apenas lo mencionan en sus textos. Por ello el juego no llega a Europa hasta el siglo XVIII. Lo traen los ingleses, que se fijan en él mientras andan de turismo de conquista, saqueo y masacre por la India. La reina Victoria de Inglaterra se hizo muy af

En Alemania se le bautizó como “Mensch-ärgere-dich-nicht” (literalmente: “No te enfades, hombre”).

En Italia, “Chi va Piano va Sano”.

En Francia “Le Jeu de Dada“.

En Suiza “Eile mit Weile”

En Finlandia “Kimble”

¿Y por qué le llamamos “parchís” en España? La culpa la tiene un listillo llamado John Hamilton que registró el juego en los USA con el nombre de “Parchesi”. Y por esta vía nos llegó a la península (y ya en la década de 1920, hasta en esto de los juegos vamos con retraso los españoles).

Aunque poco conocidos en nuestro país, el parchís ha tenido descendencia: Los más conocidos son el “Parqués” colombiano (que se juega con dos dados en lugar de uno), y el “Toc” canadiense, que usa naipes franceses en lugar de dados. Pero no se me entusiasmen y vean el parchís en todo juego de tablero de cruz y círculo (o cuadrado). Muchos juegos, como por ejemplo el Trivial, usan ese diseño. Y ni siquiera el chaupar fue el primero: En mesoamérica los teotihuacanos jugaban a un juego muy parecido, tanto en reglas como en diseño del tablero: el “Patolli”, ya en el siglo III antes de Cristo. Un juego al que era muy aficionado Moctezuma, por cierto, y que dice el cotilla de Bernal Díaz del Castillo que hasta enseñó a jugar a Hernán Cortés cuando el conquistador español lo tuvo preso (que ya podía haber importado el extremeño el jueguecillo a su regreso, jolines)

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: