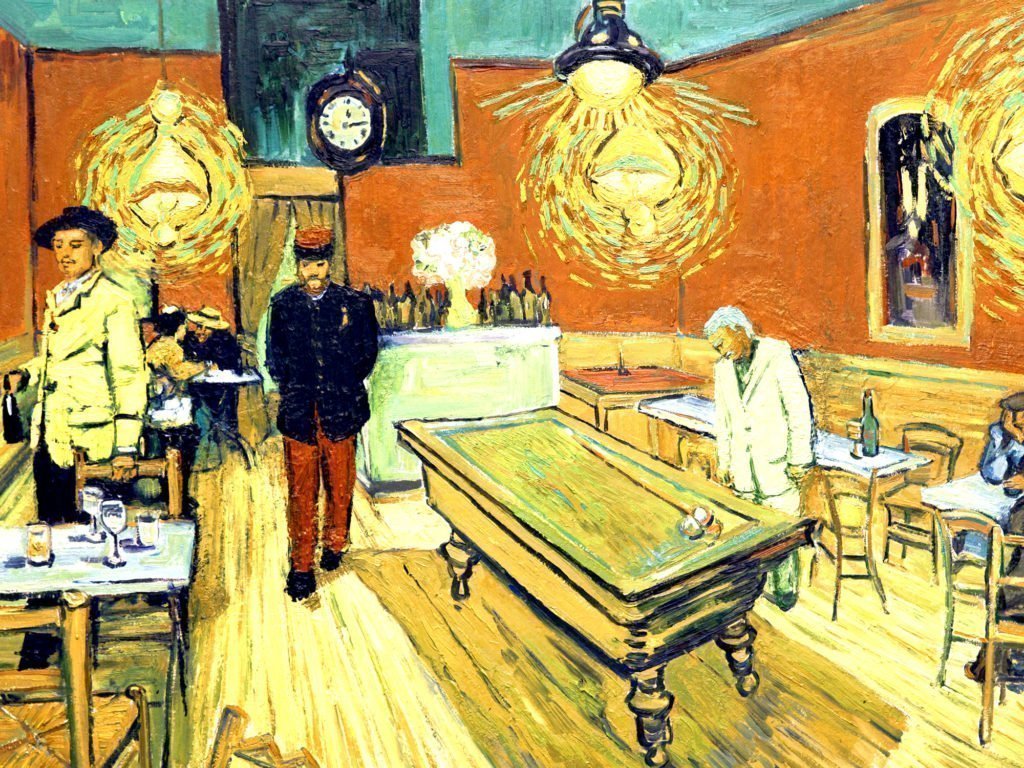

En estos días llega a las pantallas de cine Loving Vincent, la primera película pintada al óleo de la historia, en la que se recrean las horas finales de Van Gogh con la textura de sus lienzos. Precisamente, en los cuadros de su etapa final, en esas pinceladas de impasto llenas de materia, están las claves para comprender a un artista cuyo genio no resulta fácil explicar, y mucho menos desde la patología. Tal vez podamos mirar esas pinturas terminales como el rastro que nos conduzca al estado anímico del artista. Tal vez esa búsqueda sea pertinente antes de entrar en la sala de cine y dejarnos arrastrar por la magia de los pinceles en los cielos y los trigales de Van Gogh. Volvamos a aquel verano de 1890.

Supongamos que el paisaje fuese un subgénero del autorretrato, y que Vincent Van Gogh se pintara a sí mismo ausente en un trigal, huyendo de algún bosque, desapareciendo en el atardecer, como sombra entre olivos… Una vez y otra, en variaciones que buscaban la manera de explicarse, o tal vez de adaptar cada paisaje a la orografía de sus sentimientos. El 11 de julio de 1890, dieciséis días antes de matarse, escribe a su hermano Theo y a su cuñada Jo: “Son inmensas extensiones de trigales bajo cielos turbulentos y no he tenido que forzarme para tratar de expresar la tristeza, la soledad extrema”. Habla desde Auvers-sur-Oise, muy cerca de París, donde el viento parece dar pinceladas sobre los campos de cereal y donde la plenitud previa a la siega en ciernes se asemeja demasiado al fin.

Allí pintó Van Gogh setenta cuadros en los dos últimos meses de su vida, muchos de ellos paisajes. Esas obras fueron el eje central de una recordada exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza que comisarió Guillermo Solana, titulada Los últimos paisajes, centrada en los dos últimos meses de su vida.

El artista llegó a la pequeña localidad de Auvers-sur-Oise el 20 de mayo de 1890, procedente de París, donde sólo había pasado unos días en casa de Theo, los suficientes para comprender que la ciudad lo desquiciaba. Antes, había atravesado Francia en un tren nocturno, desde Provenza, para arribar a la capital, tras una larga convalecencia en el sanatorio mental y antiguo monasterio de Saint-Rémy, entre febrero y abril, debido a la más prolongada y grave de sus crisis. A pesar de todo, Van Gogh vive un periodo esperanzado. Viene dispuesto a recomenzar: “Sigo creyendo que lo que he contraído no es más que una enfermedad del sur, y que regresar aquí bastará para disipar todo eso”, dice a su hermano en una de sus primeras cartas desde Auvers, nada más conocer al doctor Gachet. ¿Y qué es lo que un pintor deberá disipar en el norte de Francia, como una dolencia propia del sur? Puede que una determinada luz, una manera de ver y sentir las cosas, el brillo distinto en los colores, o una forma moral de aprehender los paisajes… Por eso, nada más llegar a Auvers comienza a descubrir lugares que evocan su propia biografía, personal e intelectual. Las ruinosas chozas con el techo de ramas —”nidos humanos” los llamaba, y le recordaban la Holanda de su juventud— contrastan con las modernas casas de labor, ya que el progreso ha traído las tejas de pizarra a un precio asequible incluso para el campo. “Empiezo a darme cuenta de que me ha sentado bien venir al sur para ver mejor el norte. Es como lo suponía, veo los violetas más en su lugar. Auvers es realmente hermoso”. Un lugar exacto para el violeta.

Van Gogh parece contemplar ya entonces su vida en un espejo de paisajes. Durante su fugaz paso por la casa de Theo conoce a su cuñada y al pequeño bebé de ambos —que llevará su nombre y para quien pintó en enero, en Saint-Rémy, casi como un retrato simbólico, la rama de un almendro en flor contra el cielo azul—. En aquella casa donde sus propios cuadros llenan las estancias, las paredes y recovecos, el pintor tendrá la primera visión en conjunto de su obra vital, de su legado artístico, si cabe tal expresión. “La primera mañana [Vincent] se levantó muy temprano y se puso en mangas de camisa a examinar sus cuadros, que llenaban nuestro apartamento. Las paredes estaban empapeladas con ellos. En el dormitorio colgaban los huertos en flor; en el comedor, encima de la chimenea, los comedores de patatas; en el cuarto de estar (salón sería un nombre demasiado importante para aquel acogedor cuartito), el gran paisaje de Arles y la vista nocturna del Ródano. Además, para desesperación de nuestra asistenta, había cuadros bajo la cama, bajo el sofá, bajo los armarios del cuartito de invitados, grandes montones de lienzos sin enmarcar, que fueron extendidos por el suelo y estudiados con atención”, relata su cuñada.

Su obra en panorama

En sucesivas cartas da muestras de que aquella mañana recibió una fuerte impresión al ver toda su obra junta, incluso asegura que ha tomado la decisión de mejorar algunas de sus pinturas, aunque ya no tendrá tiempo de hacerlo. Los años en Arles, en Provenza, y —probablemente— sus crisis habían afinado una singular y extrema atención a ciertos detalles. Está claro que Vincent ha evolucionado y no se reconoce bien en determinados cuadros. La imagen del pintor contemplando sus obras en ese momento concreto no deja de resultar simbólica. Está buscando una salida, se siente desamparado, es tan delgado el hilo que le une a la vida que fluctúa entre brotes de optimismo espontáneo y el más desolador desasimiento. Pero algo ocurrió aquella mañana en la casa de Theo, porque desde entonces desaparecen los campesinos que siempre se colaban en rincones de sus cuadros rurales; la referencia humana se vacía y el paisaje habla directamente, o responde a nuestros ojos como la mirada que, en el fondo, también es. Una mirada en el paisaje como en el espejo: hacia fuera y hacia dentro.

Pero la clave de esta relación entre Van Gogh y el paisaje como indagación personal, como autorretrato sui generis, nos la dará un árbol: el olivo. Cuando arriba a Auvers, aquel 20 de mayo de 1890, hay algo de lo que sí se siente orgulloso: el conjunto de quince lienzos, con el olivo como protagonista, realizados a lo largo de la última temporada en Provenza. Acosado entonces por varios ataques —que le hacían sentirse descender por una ladera decadente de su propia vida—, había desarrollado un profundo conocimiento de los olivares que iba más allá de la contemplación meticulosa de la naturaleza. ¿Por qué? En un sentido simbólico, los olivos le traían una referencia directa de la Pasión de Cristo, que él ponía indefectiblemente en relación con su propio sufrimiento. Pero además, en el fondo de esta cuestión subyace su tormentosa amistad con Gauguin y las infinitas discusiones sobre el estilo que ambos mantuvieron meses atrás, en Arles.

Vídeo: Loving Vincent, pintar una película

Vincent había fracasado en dos ocasiones en su empeño de pintar su Getsemaní, un Cristo en el Huerto de los Olivos. De hecho, de aquella frustración surgiría su larga dedicación a los olivares, la inmersión en un espacio cuasi sagrado al que acude con una veneración que incluye a quienes trabajan en él, como veremos. Sin embargo, será Gauguin quien, en verano de 1889, destapa la caja de los truenos, cuando enfatiza de manera muy personal aquello que Van Gogh sólo había apuntado en las dos obras que decidió destruir. Poco después de partir de Arles a Port-Aven, en Bretaña, Gauguin anuncia que ha empezado un Cristo en Getsemaní: “Es una especie de tristeza abstracta, y la tristeza es mi línea, ya sabes”, le comunica al dudoso Claude-Émile Schuffenecker en una misiva. Lo que no le revela —y pronto se descubrirá— es que el Cristo de Gauguin es también un autorretrato, aunque con el pelo rojo de Van Gogh. De ese modo, y con una buena dosis de ironía, daba a entender Gauguin que los dos intentos malogrados del cuadro que Vincent decidió destruir eran también autorretratos, al menos que lo eran de manera elusiva, a través de la implicación personal del artista con el tema de Getsemaní. Es decir, si los malogrados eran autorretratos reales podríamos entender como retratos espirituales el resto de sus cuadros de olivares.

Nuestro deber es pensar y no soñar

Van Gogh no toma nada bien la broma de Gauguin pintándose como Cristo pelirrojo y poniendo en evidencia sus más profundas intuiciones. Se encoleriza y arremete, además, contra él y contra su amigo Émile Bernard, autor de otro cuadro del mismo tema y semejante “abstracción” llena de figuras “enfermas”, según el severo juicio de Vincent.

Pero el trabajo con los olivos está hecho cuando llega a Auvers, y trata de contárselo al mundo. Van Gogh lo comenta extensamente en varias cartas a su hermana Wil y al pintor Joseph Jacob Isaäcson, amigo de Theo, uno de los primeros entendidos que escribió generosamente sobre la su obra —llamó “pionero único” a Vincent—, causándole con ello un sentimiento más de culpa que de orgullo.

Como veremos, las dos cartas tienen tonos muy distintos. A su hermana le transmite el mismo día 20 un gran entusiasmo ante sus hallazgos: “Me hubiera encantado que hubieses visto también los olivares que he traído ahora, con cielos amarillos, rosas, azules bastante diferentes. Creo que son lienzos que todavía casi nadie ha pintado así. Hasta ahora, los demás los pintaban siempre en gris”. En esta frase hay un alarde honroso por el propio trabajo.

Tan solo cuatro días después se dirige a Isaäcson en un tono bien diferente. Para empezar, dice: “Dado que no es improbable que también me dedique unas palabras en su próximo artículo, reiteraría mis escrúpulos para que tan sólo sean unas palabras, ya que estoy completamente seguro que nunca haré nada importante”. Y sólo tras ese preámbulo entra en materia, poniendo sus propios logros en una indeterminada tercera persona, con unas reservas y una prudencia más propias de un desactivador de explosivos que de un pintor en su plenitud: “Quería que supiera que, en el sur, he intentado pintar unos olivares (…) Bien, pues probablemente no esté lejos el día en que se pintará el olivo de todas las maneras posibles, igual que se han pintado el sauce y el árbol desmochado holandés”. Pasa a referir entonces, de manera meticulosa, sus visiones ante los olivares: “Lo que yo he perseguido son algunos efectos de oposición del follaje cambiante con tonos del cielo. A veces todo es de azul puro velado a la hora en la que el árbol florece pálido y vuelan a su alrededor moscas azules, las cetonias esmeralda e innumerables cigarras. Después, cuando el verdor más broncíneo adopta tonos más maduros el cielo resplandece y se raya de verde y naranja, o bien, aún más avanzado el otoño, al adquirir las hojas esos tonos violáceos, como la breva madura, el efecto violeta se manifestará en todo su resplandor gracias a las oposiciones creadas por el enorme sol que blanquea en un halo de limón claro y empalidecido. También, a veces, después de un chaparrón, he visto todo el cielo coloreado de rosa y naranja claro, lo cual daba un realce y una coloración exquisita a los grises verdosos plateados. Había mujeres, también rosas, recolectando los frutos”. Estas mujeres “también rosas” aparecen en algunos de sus olivares en composiciones piramidales, verticales, que recuerdan claramente a los personajes del descendimiento de la Cruz.

El retrato moderno, y su fondo

Así es de compleja la relación del paisaje con el retrato a su llegada a Auvers en mayo de 1890, cuando entra en contacto con un médico que le fue recomendado por Pisarro: el doctor Gachet, hombre meditabundo con el que traba una buena amistad, que le llevaría a retratarle “con la expresión consternada de nuestro tiempo”. En confesiones a su hermana recuerda por entonces que “lo que más me apasiona, mucho, mucho más que todo lo demás de mi oficio, es el retrato, el retrato moderno. Lo busco mediante el color, y desde luego no soy el único que lo busca por este camino”. Un paso más allá: el 16 de junio, en una carta a Gauguin comenta que está haciendo estudios del trigo, “nada más que espigas azules y verdes, hojas largas como lazos verdes y rosas por el reflejo, espigas que amarillean ligeramente, bordeadas de rosa pálido por la floración polvorienta; una enredadera rosa en la parte de abajo enroscada en un tallo. Por encima, sobre un fondo muy vivo y no obstante sereno, quisiera pintar retratos”. Retratos y paisajes, unidos en una sola obra, con igual tratamiento para ambos: indagación de color y reflexión moderna.

Mucho se puede ahondar en las relaciones del pintor con sus modelos, pero ¿y con el paisaje? En esta última época se produce el llamativo vaciamiento, la desaparición de campesinas, segadores y toda aquella figura humana que poblaba sus paisajes. Ahora el pintor se ha quedado absorto, como relata a su madre y a su hermana, “en la inmensa planicie con campos de trigo contra las colinas, ilimitada como un mar”. Su tristeza es total, su soledad extrema. Vuelca toda su percepción de la vida sobre los campos vacíos.

Así, Van Gogh imprime a sus paisajes una realidad hirviente y llena de significación. Hasta el final, las amapolas fulguran bermejas sobre la alfalfa, los cipreses vibran y parecen hablar, trigales y olivares dejan atrás la limitada percepción de cualquiera de sus semejantes —es el tiempo del hypocrite lecteur, mon semblable— y nos invitan a un viaje liberador y maravilloso que, desde luego, no explica la patología del pintor. Al sur, al norte de Francia o al siguiente autorretrato; en cuadros de jardines o nubes laberínticas, de horizontes altos, mirando directamente a la tierra y señalando las raíces del cielo; los colores del viento que mece los trigos y borra los senderos en un bosque. La orografía espiritual de Van Gogh es muy compleja y su pincel aprende a dibujar un rostro al tiempo que representa un mapa, el de la pequeña historia del alma —en expresión de Nishitani— del genial pintor, con tantos hitos como pentimientos. “Yo arriesgo la vida en mi trabajo, y mi razón casi se ha desplomado”, decía en el papel dirigido a Theo y nunca enviado que el pintor llevaba encima cuando se disparó.

Donde mana la tristeza

Si el sufrimiento llegara a tener un color, la mirada del artista se convertiría en otro reto, en una pregunta central: si los árboles, como criaturas, nos hablan —y él los pinta llenos de vida—, ¿cómo es posible tanta soledad? George Steiner describió en Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento la relojería de nuestro intelecto en términos preocupantes. ¿Sería la tristeza el precio mismo de pensar? ¿Ocurre como con la esquizofrenia, cuya prevalencia es constante, del 1 %, desde que el hombre piensa? O tal vez el instrumento de nuestra incapacidad para la alegría sería el mero lenguaje, que nos traiciona tanto como nos traduce mientras fluye cosido a la consciencia. Los poetas, los artistas son, sencillamente, quienes más se exponen a este viento demoledor, a esta oscuridad que surge de lo profundo de nuestras propias luces.

Sabemos que el poeta Juan Ramón Jiménez se quedaba inmóvil en ocasiones durante sus paseos por Coral Gables y escuchaba a los árboles hombres, o se abrazaba a los olmos de Riverdale, en un atavismo que se me antoja cercano a nuestro pintor pelirrojo. ¿Y qué será lo que dicen los árboles, cuando así nos entienden?

El domingo 27 de julio de 1890, Van Gogh volvió con un disparo en el pecho a su cuarto de Auvers, en circunstancias nunca del todo aclaradas, y agonizó durante casi dos días. Su hermano Theo tuvo tiempo de animarle y decirle que todo podría recomenzar. Pero antes de expirar, Vincent le respondió con la célebre frase que tal vez podamos tomar como el último de sus autorretratos, pero también puede haber sido el último y asolado de sus paisajes: “La tristeza durará siempre”.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: