Cuando Kazuo Ishiguro reciba esta tarde el diploma y la medalla que le acredita como 111º ganador del Premio Nobel de Literatura, el escritor británico, nacido en Japón, entrará de lleno en el selectísimo club de reconocidos con el más alto reconocimiento en términos de prestigio (y, sobre todo, de dinero) de las letras universales. Un Nobel es, en teoría, la llave de un piso en el Olimpo. O debería serlo porque no están todos los que son ni son todos los que están. La lista de los galardonados incluye inmensas presencias, pero también —y de eso es de lo que me gustaría hablar hoy en mi celda de Zenda con vistas a la tumba de Robert Louis Stevenson— abochornantes ausencias que ni se entendieron en su momento ni se comprenden ahora cuando el tiempo, ese juez implacable, ha terminado de poner a cada uno en su sitio.

En 1901, en la primera edición del premio, los prudentes sabios de la Svenska Akademien tuvieron que decidir entre dos finalistas en la última ronda de votaciones: uno era el ruso León Tólstoi y el otro un poeta francés, un tal Sully Prudhomme. Y por supuesto, ganó el galo, hoy completamente olvidado. Para los miembros del comité, el autor de Guerra y paz o Ana Karénina no cumplía las condiciones que Alfred Nobel especificaba en su testamento para recibir el galardón. El inventor de la dinamita —aunque su inmensa fortuna provenía más bien de sus intereses en el sector petrolífero, cosa que no es tan sabida— dejó escrito que la obra de los premiados debía servir para ayudar a la Humanidad a avanzar “en la dirección ideal”. Esta instrucción provocó que, durante décadas, la Academia Sueca entendiera que la Literatura que destacara por su denuncia social o su crudeza no encajaba en los términos de la “dirección ideal” del filántropo y el resultado fue que durante las dos primeras décadas, poetas y prosistas (sobre todo, los primeros) cuya obra no tuviera compromiso social ni feísmo acapararan los premios. Durante la primera década de vida del galardón, fueron reconocidos Theodor Mommsen, Bjornstjern Bjornson, Frédéric Mistral y José Echegaray —ambos en 1904—, Henryk Sienkiewicz, Giosuè Carducci, Rudyard Kipling, Rudolf Christoph Eucken, Selma Lagerlöf y Paul Heyse. Eran, sin duda, grandes literatos cuya obra cumplía, a juicio del comité, con las instrucciones de Alfred Nobel. Y por eso se quedaron fuera pesos pesados de la Literatura Universal –ya reconocidos entonces– como Franz Kafka, Paul Valéry, Marcel Proust, Rubén Darío, Émile Zola, Mark Twain, Henrik Ibsen o Benito Pérez Galdós. Casi nada.

A pesar de los buenos deseos expresados por Alfred Nobel en su “dirección ideal”, la política no ha estado nunca muy lejos del premio literario (aunque no tan cerca como ocurre con el de la Paz). En contraposición con lo que pasa con los galardones científicos (Física, Química y Medicina), la subjetividad inherente a la propia Literatura ha provocado que la trayectoria pública del autor distinguido tenga tanta importancia como su obra, a pesar de que es, en teoría, lo único que se debería premiar. El dineral que acompaña el premio (en torno al millón de euros actual sin contar la inflación, ya entonces) le hizo prestigioso de inmediato y los gobiernos de todo el mundo empezaron a intentar influir casi desde el principio. Esto provocó casos tan chocantes como cuando se lo llevó Winston Churchill en 1953 “por su dominio de las descripciones biográficas e históricas, así como por su brillante oratoria en defensa de los valores humanos exaltados”, según reza el acta del jurado aunque, en su día, se dijo que le habían dado el de Literatura, ya que hubiera quedado raro que le otorgaran el de la Paz al primer ministro británico que ganó la II Guerra Mundial.

Por razones políticas, el ruso Boris Pasternak (autor de Doctor Zhivago) fue obligado por el régimen de la Unión Soviética a rechazarlo en 1958, sólo dos días después de haberlo aceptado con gozo; y también la política provocó que a Vicente Blasco Ibáñez se le escapara dos veces: la primera a causa del Gobierno español y la segunda por sus propias convicciones patrióticas. A principios de los años veinte, el escritor valenciano era rico y famoso. Su novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis se había convertido en el libro más vendido en Estados Unidos tras La cabaña del Tío Tom y su nombre sonaba cada vez con más fuerza en las cenas que los académicos celebraban –y lo siguen haciendo– cada jueves en el restaurante Den Gyldene Freden de mi querida Gamla Stan (la ciudad vieja) de Estocolmo. Sin embargo, con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera en 1923, la sangre jacobina de Blasco –de la que tenía varios litros, y no solo unas gotas como Antonio Machado– le volvió a hervir y, una vez más, no escatimó munición literaria y dialéctica contra el dictador y contra el rey Alfonso XIII. Tan hombre de acción como de escritura, Blasco renunció a su candidatura a ingresar en la Real Academia Española (que aceptaría gustoso Azorín en 1924, pese a decir que no iba a aceptar cargo público alguno que viniera del Gobierno de Primo) y la diplomacia española se empleó a fondo para que la Academia Sueca tachara de su lista de candidatos al autor de Cañas y barro. Sin embargo, en 1925, sería el mismo Blasco el que renunciaría a la candidatura. Para entonces, el escritor vivía en su palacete de Menton, en la Costa Azul francesa donde recibió la visita de Édouard Herriot, primer ministro de Francia y amigo personal suyo. Herriot le propuso conceder al escritor la ciudadanía francesa y presentar su candidatura al Premio Nobel con todo el respaldo y la potencia de la diplomacia gala. No obstante, el artífice de La barraca declinó el ofrecimiento porque, a pesar de los pesares y lo mal que le había tratado su propia patria (estuvo en la cárcel más de 30 veces por motivos políticos), “soy español y siempre me sentiré español”, le dijo.

El escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez en su palacete en Menton (Francia) donde rechazó ser nacionalizado francés para optar al premio Nobel de Literatura.

Con todo, entre los patinazos más grandes de la Academia está, sin duda, el ninguneo de Jorge Luis Borges. Además de Borges, otros autores en castellano como el argentino Julio Cortázar o el mexicano Carlos Fuentes (en las quinielas durante años) también murieron sin que la Academia valorara sus méritos literarios. No obstante, fue el creador de El Aleph quien más veces estuvo en la ronda final de votación, muchas más que el japonés Murakami, recurrente candidato al galardón de la última década. Y es que el escritor argentino fue finalista en más de una docena de ocasiones desde finales de los 60 hasta principios de los 80. Sin embargo, las ideas conservadoras de Borges (y que aceptara homenajes por parte de los gobiernos de Chile y Argentina cuando estaban dominados por juntas militares) le fueron descabalgando en cada edición, y de nada le sirvió a Borges no solo su obra inmensa, sino también su devoción hacia la cultura ancestral escandinava plasmada en sus traducciones y su puesta en valor de las sagas de los dioses vikingos. Y eso a pesar de que decía que sólo podía dedicar a las viejas historias de Thor y Odín “los sábados y los domingos”.

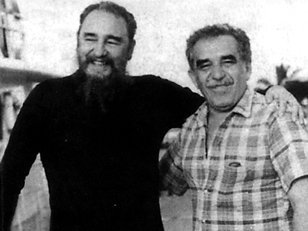

La afinidad política que le costó a Borges el máximo galardón de las letras universales no fue obstáculo alguno para que se obviara en otros casos que se podían haber medido con la misma vara. O parecida. Así ocurrió con el pasado nazi del alemán Günter Grass, que fue miembro de las Waffen-SS con 17 años, por ejemplo. La Academia tampoco quiso acordarse de cómo se ganaba la vida Camilo José Cela como censor de novelas durante el régimen de Franco. Y tampoco tuvo en cuenta lo bien que se llevaban el norteamericano Ernest Hemingway o el colombiano Gabriel García Márquez con Fidel Castro. El autor de Cien años de soledad gustaba de compartir con el tirano cubano, en su mansión de La Habana, su pasión por la gastronomía con caviar, langosta y champán Veuve Clicquot y para él escribió, bajo la tutela del estado castrista, el panegírico Operación Carlota: Cuba en Angola en 1974. Un texto que le valió que su antiguo amigo Mario Vargas Llosa le tildara de “lacayo”, cosa que no impidió que Gabo ganara el Nobel en 1982 y defendiera el régimen de la isla caribeña hasta el final de su vida. Sin matices de ninguna clase.

Las bases de los premios establecen que las actas de las reuniones del Comité no pueden hacerse públicas hasta 50 años después. De esta forma, hemos sabido que la Academia descartó a J.R.R. Tolkien en 1961 porque, en su opinión, la prosa del autor de El Señor de los Anillos era “pobre” y no estaba “a la altura de la narración de alta calidad”. Algo parecido le pasó a Vladimir Nabokov (Lolita) y a Graham Greene (El tercer hombre); la popularidad y el éxito de la obra de ambos fue el detonante para que fueran descartados en las rondas finales. Otro grande de las letras, el francés Paul Valéry, estuvo nominado doce veces entre 1930 y 1945 y llegó a la ronda final precisamente el mismo año de su muerte. La cruel ironía se hace más amarga al considerar que, poco después, la Academia premiaría a dos norteamericanos William Faulkner y T.S. Elliot (1948 y 1949 respectivamente) que se consideraban herederos directos y rendidos admiradores del estilo simbolista del francés. En aquellos años, tampoco mereció ni siquiera la nominación el mismísimo James Joyce (que murió en 1941) a pesar de que con su Ulises de 1922 había revolucionado la manera de hacer novelas para siempre. Su nombre siempre se incluye en la lista de los cinco grandes renovadores de la narrativa del siglo XX, junto a Franz Kafka, Marcel Proust, Jorge Luis Borges y William Faulkner, aunque sólo el último mereció recoger la medalla, el diploma y el dinero de manos del rey de Suecia. Además del mencionado Boris Pasternak, sólo el francés Jean Paul Sartre, en 1964, renunció al premio porque el padre del existencialismo no quería perder su condición de filósofo, o lo que es lo mismo, que no estaba dispuesto a que lo degradaran a simple escritor, por mucho diploma y dinero que fuera con ello.

Lo del año pasado y las estrambóticas y maleducadas maneras de Bob Dylan ya figura como uno de los momentos más estrafalarios del siglo largo de existencia de los Nobel, pese a que el cantautor no ha sido el único en no acudir a la ceremonia de la Konserthus de Estocolmo. Ernest Hemingway, en 1954, tampoco fue, ya que estaba recuperándose en Venecia de las heridas padecidas en dos accidentes de aviación que había sufrido en África. No obstante, el escritor norteamericano sí mandó el discurso para que fuera leído por un portavoz al tiempo que decía que lo merecían más otros autores como Carl Sandburg, Bernard Berenson o Karen Blixen (más conocida como Isak Dinesen). Precisamente la narradora danesa autora de Memorias de África estuvo en la final en dos ocasiones: la primera en 1961 y la segunda en julio de 1962 junto a John Steinbeck (que fue el ganador) y Robert Graves (autor de Yo, Claudio). Blixen moriría en septiembre del mismo año antes de la deliberación final y el premio nunca se concede a título póstumo. Eso sí, medio siglo después, la propia Academia Sueca reconoció que fue un error injusto no haberla reconocido antes.

A la lengua castellana no le ha ido mal si atendemos al número de premiados ya que, con sus doce galardonados, está la cuarta en el medallero. De ellos, seis son españoles (José Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela y Mario Vargas Llosa, que tiene la doble nacionalidad) y los otros seis son de México (Octavio Paz), Colombia (Gabriel García Márquez), Chile (Gabriela Mistral y Pablo Neruda) y Guatemala (Miguel Ángel Asturias) y el ya mencionado –por eso se le cuenta dos veces– Mario Vargas Llosa, nacido en Perú. El inglés, con sus 28 premiados, es la lengua que más Nobel atesora, seguido del francés (15) y el alemán (12). No obstante, es Francia la que más premios ha cosechado entre sus escritores (15), seguida de Estados Unidos (12), Alemania (10) y el Reino Unido (8). En este palmarés España baja a la sexta posición. De hecho, si no fuera por la Literatura, el papel de nuestro país en los Nobel se hundiría en el más negro ridículo ya que, fuera de las letras, sólo dos científicos –Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa, ambos en Medicina– han conseguido el galardón. En Física, Química y Paz aún no nos hemos estrenado. Y lo que te rondaré. Lamentablemente.

Fidel Castro y Gabriel García Márquez. A la Academia no le importaron los vínculos del colombiano con una dictadura y tampoco lo hizo en otros casos como el de Günter Grass, Jacinto Benavente o Camilo José Cela.

El sueco es un idioma minoritario en el mundo y en la Literatura (en comparación con gigantes como el chino, el inglés, el español o el francés) pues lo hablan poco más de 8 millones de personas, entre ellas el autor de estás líneas. No obstante, dado que es sueca la Academia y sueco quien instauró los premios y los paga, se entiende y se justifica que esté un poco representado de más en el palmarés, con siete galardones, lo que le coloca por encima de otras lenguas mucho más habladas como el italiano, el ruso o el japonés. También cabe felicitarse que fuera una sueca la primera mujer que recibió el premio (Selma Lagerlöf, en 1909) aunque en el lado negativo hay que destacar que de los 111 galardonados sólo figuran 14 escritoras. No obstante, la Academia también patinó en su propia casa olvidando a la madre de Pippi Calzaslargas (o Pippi Långstrump, en sueco) del personaje literario escandinavo más famoso de todos los tiempos: Astrid Lindgren. La escritora fue ninguneada sistemáticamente hasta el punto de que sí recibió, en 1994 (la autora murió en 2002) el premio Right Livelihood, considerado como el Nobel alternativo que se entrega la víspera de los otros en el Parlamento Sueco pero que, ni de lejos, tienen el prestigio (ni la dotación económica) de los instaurados por el inventor de la dinamita. El caso de Lindgren no fue único. Casi cien años antes, la Academia pasó olímpicamente de otro gigante de las letras suecas y universales: el dramaturgo August Strindberg quien, en su permanente delirio alcohólico y misógino, llegó a acusar a Selma Lagerlöf de haber conspirado para que no se lo dieran, cosa que la autora de El maravilloso viaje de Nils Holgersson jamás hizo, por supuesto.

¿Quiere decir todo esto que los que sí fueron premiados no lo merecían? Por supuesto que no. Pese a algunas excentricidades, los premios Nobel de Literatura configuran un panorama de lo mejor de las letras universales. El lema de la Svenska Akademien –entre cuyas funciones está la normalización del sueco, como nuestra Real Academia Española– es Snille och Smak, que quiere decir “talento y gusto”. Y pocas cosas hay tan difíciles de evaluar como el talento y el gusto en un ámbito tan subjetivo, cambiante y difuso como el de la Literatura.

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: