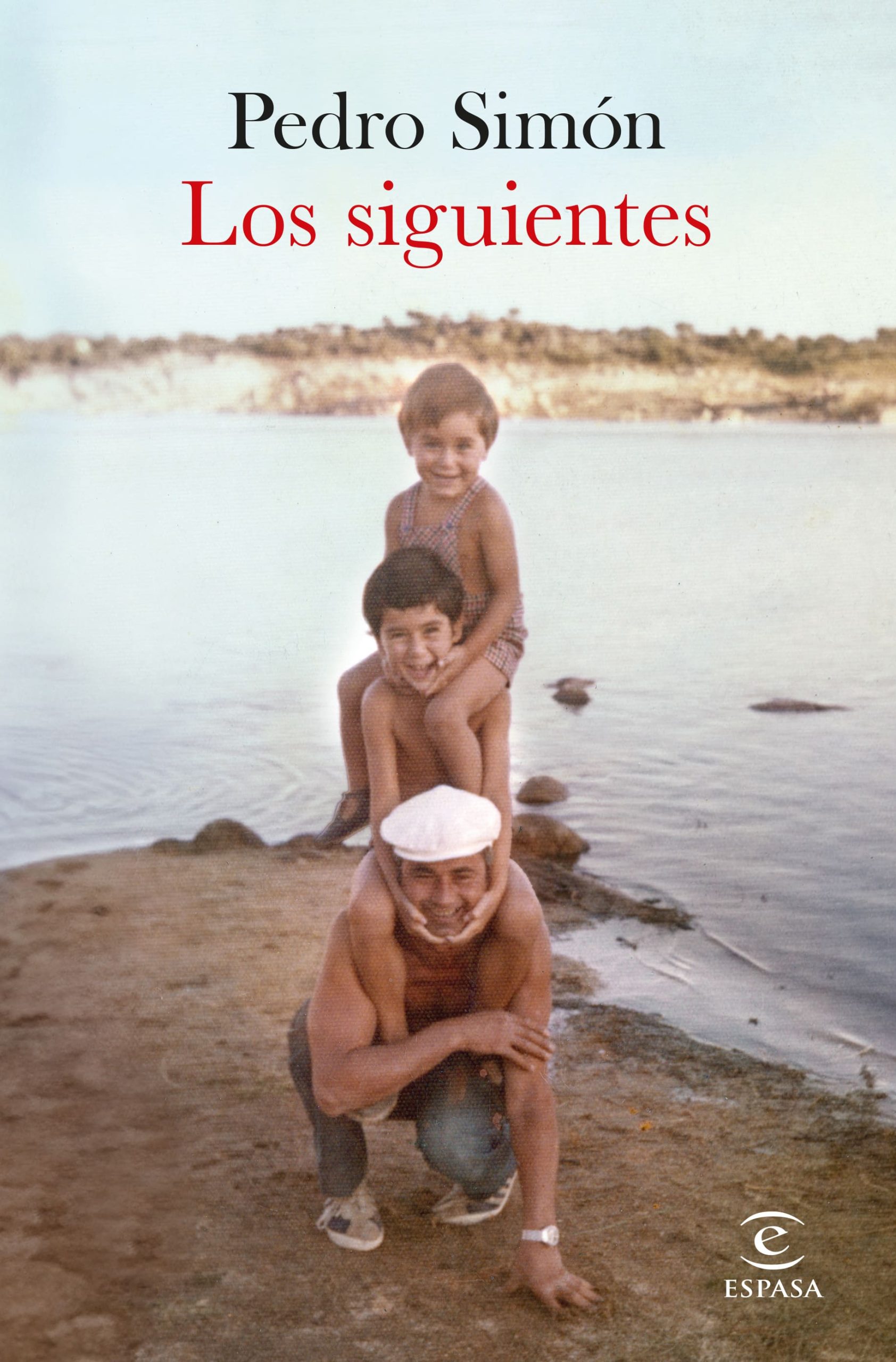

Después de ganar el Premio Primavera de Novela con Los ingratos y de ganarse el corazón de los lectores con Los incomprendidos, Pedro Simón vuelve a las librerías con una crónica sobre los últimos cincuenta años de la historia de España. Y lo hace a través de tres generaciones: la de la posguerra, los baby boomers y los hijos de estos últimos.

En Zenda reproducimos el primer capítulo de Los siguientes (Espasa), de Pedro Simón.

***

1

Carmen

El primer día que tuve que limpiarle el culo a mi padre, me mentí diciéndome que era igual que cuando se lo limpiaba a mi hijo.

Me lo repetía como quien está a punto de correr para darse impulso y saltar.

—Es lo mismo, Carmen. Hazlo ya.

Pero no. No es lo mismo. Daba aquel salto y sentía que no hacía pie.

Todo el mundo se hace cargo de que sientas lástima cuando llega este momento, o incluso de que tengas un poco de miedo. Pero no está bien visto que una hija de cuarenta y muchos que trabaja como auxiliar de enfermería sienta algo de reparo con la mierda de su padre lo mismo que con las de los demás.

—¿Y no te da asco? —me pregunta Hugo, mi hijo.

—¿Cómo me va a dar asco, si es mi padre? —le miento.

Y después estrujo la esponja, y la escurro bien escurrida, y le sonrío a ese padre, y por mi boca escucha que no sea tonto, que no pasa nada, que no se tape la cara con la mano como cuando jugaba conmigo al escondite.

—Por favor, papá, que soy tu hija, que tú me has limpiado mil veces, que tienes el culo más bonito de todo Carabanchel, ¿te acuerdas?, eso es lo que me decías tú: el más bonito. De todo Carabanchel.

Y le limpio con unas toallitas.

Y sonríe un poco y calla. La cara colorada, la mirada gacha, el padre niño.

A pesar de que le digo que quién mejor que su hija, a pesar de que le quito importancia, a pesar de que ya casi estamos terminando, mi padre siente una vergüenza infantil.

—Hala, ya está, arreando. Se pueden comer sopas en tu culo de lo limpio que te lo he dejado.

El padre niño empezó con la muerte de mamá. Si hoy me preguntaran que cuándo arrancó la cuenta atrás, diría que fue justo entonces. Fue morirse mamá hace ya ocho años y comenzar a hacerlo papá. Como si en el viejo dique se hubiese abierto una vía de agua y algo se resquebrajara sin remedio. Poco a poco. Rendija a rendija. Gota a gota. Chop-chop-chop. Gotas que iban haciendo gotera. Gotera que iba haciendo charco pequeño. Charco pequeño que iba haciendo charco grande. Así, hasta empantanarlo todo: su forma de manejarse en el día a día, la alimentación, la manera de vestirse, el aseo más básico, la memoria.

Nada más enviudar, probamos a ver si se apañaba solo. Aquella idea albergaba una trampa de osos a la que no era ajena: yo tenía tres bonitas papeletas para hacerme cargo de papá a distancia que mis hermanos no tenían: vivía muy cerca de su piso, trabajaba con ancianos como nuestro padre, era mujer.

Pisé el cepo hasta lo más hondo. No me quejé. Qué iba a decir.

Los hijos sí que nos decíamos: nos decíamos no quiero ni imaginar lo que va a ser de papá si algún día falta mamá, este hombre no va a saber ni atarse los cordones, es que lo tiene como un marajá. Pues allí estaba delante de todos a los pocos meses de su muerte: en lo que se había convertido Antonio sin Olivia, cincuenta años de santo matrimonio, dos hijos, una hija (o sea yo), dos nietos.

Dejó hasta de leer, ese hombre que tragaba libros como si fueran polvorones dejó de abrirlos. Se quedó sin ventanas por las que asomarse.

Antonio sin Olivia un día era unos botones de la camisa mal abrochados y otro día era que salía a la calle en zapatillas de andar por casa porque —decía— le costaba ponerse los zapatos que antes le ayudaba a calzarse mamá. Antonio sin Olivia un día era el aliento delator, la barba mal afeitada, y otro día era una nevera sin las verduras que mi madre siempre se encargaba de aprovisionar. Antonio sin Olivia era una cocina mal limpiada por la mañana y, esa misma tarde, era aquella cocina vuelta a ensuciar.

Antonio sin Olivia, nada. Antonio menos Olivia = cero. Como una operación matemática dolorosa y cerril.

Primero fueron la espalda y el hombro. Luego fue la depresión con todo lo que llevaba ese hombre encima, una ficha de dominó empujando la siguiente. Más tarde vinieron los análisis de sangre con la mitad de los medidores descontrolados. Después apareció la incontinencia urinaria. Y desde que anda más despistado, los primeros episodios (muy contados, menos mal) de incontinencia fecal.

Hay dos formas de limpiar un culo. Si la persona que se lo ha hecho todo encima está de pie o si esa misma persona está tumbada. No me pregunten demasiado de política internacional o de economía, pero pregúntenme lo que quieran de dar de comer a ancianos sin dentadura. De bañarlos. De la dieta de un hipertenso. De cómo evitar las escaras. De limpiar culos.

Si la persona está de pie —decía, tomen nota, habla una catedrática—, siempre se hace de adelante hacia atrás. Desde los genitales, pongamos, hacia la espalda, y desde la espalda hacia los genitales, no sé si me explico, haciendo una especie de pinza con las manos. Se rebozan enteros. Hay que tener mucho cuidado con las mujeres porque, si no, luego hay infecciones.

Conviene andarse sin tonterías. Hay gente que se adorna en la vida y las hay que nos dejamos de pamplinas.

Si la persona está tumbada, la pones de lado. Le quitas el pañal sucio y la lavas. Si el empapador que le pones se mancha, coges otro. Es igual que cuando cambias a un bebé, vaya, solo que al bebé le levantabas las piernas hacia arriba y al anciano lo giras a un lado.

La primera vez que me tocó hacerlo en el trabajo con un paciente no sabía ni por dónde empezar. Era un hombre con unos huevos colgando hasta las rodillas, se había puesto perdidito entero y, por más que limpiaba, aquello no se acababa nunca. Yo estaba roja del apuro y el señor no hacía más que decir lo siento, lo siento, lo siento. Y yo: es que es mi primera vez, perdóneme usted. Y él: nada, hija, tú hazlo como puedas. Y yo: nada, nada, usted no se preocupe que esto es de lo más natural. Y él: ay, hija, qué apuro, ya no servimos para nada. Y yo: cómo no va a servir usted para nada, si está hecho un mozo. Y él: ay, hija, no sé qué haríamos sin vosotras.

No sé ni cuánto tardé, pero a mí se me hizo una eternidad.

Antes de trabajar con ancianos, lo hice siempre en la limpieza. Pero una cosa es limpiar una ventana, fregar un suelo, quitarle la grasa a un horno, dar lustre a una vitrocerámica. Y otra bien distinta es quitar los meados de una ingle, ahuyentar el olor a mierda, ver los restos marcharse por el sumidero antes de regar al viejito con Nenuco.

Tres años después de lograr mi contrato indefinido en la residencia, lo hago de un modo automático, sencillo, profesional. Mi compañero Nacho bromea con que es como cuando Fernando Alonso entra al pit lane a repostar y a que le cambien los neumáticos. Yo no sé lo que es el pit lane, pero él me lo explica gesticulando mucho.

—Cogen el coche entre varios y fium: listo —dice—. Pues nosotros igual, solo que el fórmula uno es el viejito y tú y yo somos los mecánicos.

Siempre uso guantes, esponjas jabonosas a tutiplén, papel secante para que no le quede el culo húmedo, cariño a espuertas. En cinco minutos, está limpio y vestido. Luego viene lo mejor para mí. Nos dicen: «La guerra que os damos». «Muchas gracias, guapa». «Os tenéis el cielo ganado»… Y yo no te digo que esas palabras me suenen como un aplauso del que recoge un Nobel, que tampoco hay que pasarse. Pero sí que, justo en ese momento en que les veo sonreír aliviados, justo cuando les echas un poco de colonia y les pasas la mano por la mejilla nada más terminar, te das cuenta de lo que vales, de que la vida sería peor sin gente como tú, Carmen. Te das cuenta de que un científico o un abogado pueden valer muchísimo, pero tú también. De que un profesor de Historia sabrá la leche de la Revolución francesa o de la Segunda Guerra Mundial, pero que no hay nada tan valioso como alguien que te hace sentir limpio.

Claro que hay dos formas de limpiar un culo, decía.

Los que se ensucian estando tumbados y los que lo hacen estando de pie.

Y luego está una tercera: si ese culo sucio es el de tu padre. Hoy, Hugo, nada más llegar del colegio, me ha pedido una PlayStation para su futuro cumpleaños. No sabe lo que vale una Play. No sabe lo que gana su madre. No sabe que su padre nunca nos pasa dinero. La Play. La pantalla de la Play en la que anda su abuelo. De esa Play le hablaría, pero no soy tan bestia como para hacerlo: Hugo, en la vida hay una bonita pantalla de la Play que te pasas cuando le limpias el culo a tu bebé, y luego hay otra bien fea que te toca cuando tienes delante la mierda del que te la limpió a ti.

Y en esas andamos, hijo.

Qué te diría.

Ver desnudo a tu padre anciano es ver el cuerpo del niño que serás, del niño de arrugas y canas y carnes flácidas en que te acabarás convirtiendo. Lo sé por mi trabajo en la residencia, Hugo, hijo. Lo sé porque siempre es así. Porque los he visto en la 101, y en la 102, y en la 103, y en la 104… Lo sé porque tengo a tu abuelo desnudo delante de mí.

Así es, Hugo, me dan ganas de decirle al hijo mientras sonrío a mi padre y le pido que no llore (anda, bobo, no llores, si tú me limpiaste el culo a mí): empezamos la vida cagándonos encima y la terminamos de la misma manera.

Pero en vez de decirle esa salvajada, callo. O le miento.

—¿Pero no te da ni un poco de asco, mamá?

—¿Cómo me va a dar asco, hijo, si es mi padre?

—————————————

Autor: Pedro Simón. Título: Los siguientes. Editorial: Espasa. Venta: Todostuslibros.

-

Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón, una edición histórica de Bruguera

/abril 26, 2025/¿Cómo empezó la serie más famosa de la historieta? ¿Cómo eran Mortadelo y Filemón cuando nacieron? ¿Qué hacían antes de ingresar en la T.I.A.? Por sorprendente que pueda parecer, el cómic más vendido de nuestro país, el más popular y sin duda uno de los más divertidos, no contaba todavía con un libro que recopilara sus primeras historietas. Esta laguna se cubre por fin con este álbum. Por primera vez, un libro presenta las primeras aventuras de Mortadelo y Filemón, publicadas entre 1958 y 1961. Su publicación es todo un acontecimiento editorial. Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón recopila, con el…

-

Las 7 mejores películas de la II Guerra Mundial para ver en Filmin

/abril 26, 2025/1. Masacre / Ven y mira (Idi i smotri, Elem Klimov, 1985) 2. Paisà (Roberto Rossellini, 1946) 3. La delgada línea roja (The Thin Red Line, Terrence Malick, 1998) 4. El submarino (Das Boot, Wolfgang Petersen, 1981) 5. La infancia de Iván (Ivanovo detstvo, Andrei Tarkovsky, 1962) 6. Europa, Europa (Agnieszka Holland, 1990) 7. El silencio del mar (Le silence de la mer, Jean-Pierre Melville, 1949)

-

Fiel a sí mismo

/abril 26, 2025/Por él sabemos que Hey! ha sonado en el espacio y que Julio a secas ganó la batalla de brebajes entre Pepsi y Coca-Cola a Michael Jackson, que se quedó los dominios locales del refresco más azucarado, mientras Julio a secas saciaba su sed a escala planetaria y añadía más chispa a su vida. Sí, el primer artista global en el sentido actual del término fue el hombre que salió de aquel niño de derechas criado en el barrio madrileño de Argüelles. Él diría que la vida ha transcurrido en un suspiro, el que va de aparecer en conciertos de…

-

El trabajo sin trabajo ni propósito

/abril 26, 2025/La novela, como digo, tiene mucho humor (más del habitual en la autora) y, pese a todo, nunca levanta los pies del suelo, como sí lo hacían los ejemplos anteriores. No hay nada onírico ni esperpéntico a niveles inverosímiles, sino una historia aterrizada y divertida sobre el tedio, la frustración y el sinsentido de una rutina administrativa que no parece dirigida hacia ninguna parte. La narración comienza, con paso tranquilo, cuando Sara acude a su nuevo puesto de interina en una oficina administrativa y, con estupor, se descubre sola, sentada en una mesa apartada durante varios días, sin recibir instrucciones….

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: