Comenta Wystan Hugh Auden que «ningún poeta quiere ser el único poeta de la Historia, pero sí ser el único poeta vivo». Esta reflexión puede entenderse como un dicterio, más malévolo que irónico, a la narcisista línea de flotación de los poetas. Los poetas especialmente, pero también todo tipo de escritores y moradores de otras artes, suelen convivir mal con sus sosias creativos. Esta conflictiva relación, la mayoría de las veces achacada a la envidia —Mozart y Salieri— con cierta ligereza, no solo responde a esas consabidas causas emocionales de origen sicológico, sino que también se corresponde, a nivel individual, con los mecanismos decantadores de la literatura —los movimientos, las generaciones y los cánones literarios— que operan como implacables sistemas de eliminación, de exclusiones y no de inclusiones. De Johann Wolfgang Goethe se ha dicho que succionaba el talento de todo aquel escritor que se le acercaba, y de hecho dejó un reguero de vocaciones frustradas y de algún que otro sonoro suicidio, y no solo por el efecto Werther. Goethe, mientras edificaba su obra, dejó en torno suyo un páramo creativo bastante desolador. El escritor alemán, como símbolo de genialidad creativa, se ha convertido en todo un arquetipo literario. Tal vez por ello no haya escritor que no aspire a tener a su lado a un Eckermann que anote sus veleidades y hazañas literarias, pero no a alguien que pueda rivalizar con su talento.

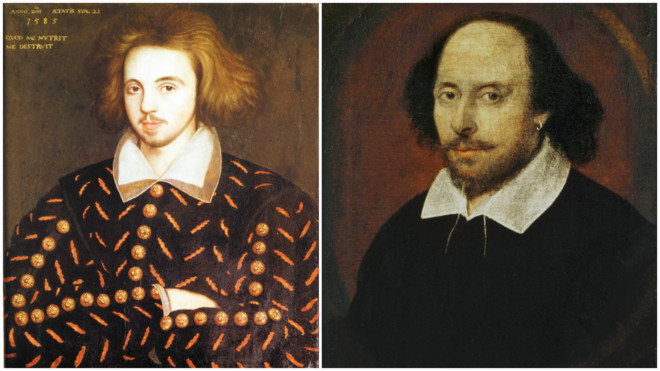

En esta pugna —cuasi-darwinista— que todo escritor establece con sus coetáneos se puede encontrar algún caso curioso, que, además de formar parte de la historia de la literatura, bien podría formar parte de la trama de un relato fantástico de Edgar Allan Poe o de Jorge Luis Borges. Hay autores que parecen destinados a escribir las grandes obras de su época, pero un hecho azaroso hace que otro ocupe su lugar. El caso de Christopher Marlowe y William Shakespeare resulta paradigmático, y bien podría formar parte de las ensoñaciones del escritor de El cuervo y de El pozo y el péndulo. En el momento en el que desaparece de manera violenta el autor de La trágica historia del Doctor Fausto —Christopher Marlowe—, aparece William Shakespeare. Desde ese fatal instante, el autor de Hamlet desarrolla una vertiginosa obra sobre un terreno previamente abonado por el dramaturgo desaparecido. Son muchas las fabulaciones que al respecto se han hecho desde entonces, como que William Shakespeare era el propio Christopher Marlowe, o que el Bardo de Avon, sin escrúpulo alguno, se había aprovechado de sus obras inéditas; hasta alguna que otra fabulación todavía más truculenta que no me atrevo a reflejar. Yo mismo no me pude resistir a elaborar otra elucubración en El poeta calvo sobre esta interesante relación en la que se refleja, tal vez con mayor intensidad que en cualquier otra, el caprichoso azar y el destino literario, así como la sombra que subyace en toda luz creativa:

«Los difamadores de William Shakespeare hicieron correr esta denigrante historia tras la violenta muerte de Christopher Marlowe. Shakespeare, al que le fascinaba la obra que se representa al tiempo que se escribe, no quería abandonar las tablas del Teatro Universal sin conocer el final de su argumento. Este deseo, vedado a mortal alguno, excedía incluso los poderes del Diablo, al que le acuciaba vengarse cruelmente del dramaturgo que había escrito La trágica historia del Doctor Fausto. El Diablo le hizo a Shakespeare entonces una propuesta irrenunciable para cumplir de otro modo su deseo, ofreciéndole el talento de Marlowe. William Shakespeare escribió a partir de esa crucial noche unas obras capaces de permanecer en escena hasta el final de todos los argumentos. La única manera de no abandonar las tablas».

Otro caso digno de la trama de un relato de Ficciones de Jorge Luis Borges es el de Mateo Alemán y Miguel de Cervantes Saavedra. El escritor que parecía llamado a renovar toda la narrativa del Barroco y de nuestro Siglo de Oro era Mateo Alemán y no el triste autor de la novela pastoril La Galatea. Mateo Alemán con el Guzmán de Alfarache apuntaba a innovadoras dimensiones creativas —del docere et delectare Horaciano, que tan bien conocía— desde el trasfondo moralizante de la peripecia narrativa. Incluso, como le sucedería a Cervantes con el Quijote de Avellanada, el Guzmán también tuvo precursoramente sus apócrifos, uno de ellos atribuidos al escritor oriolano Juan Martí o al impresor valenciano Juan Felipe Mey, lo que espoleó a Mateo Alemán a escribir la Segunda parte del Guzmán de Alfarache, tal como si fuese un ensayo previo que finalmente culminaría el manco de Lepanto con la Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha.

Los destinos paralelos de Mateo Alemán y de Miguel de Cervantes nunca dejaron de cruzarse, como si el azar jugase con sus pasos antes de entregarle a uno de ellos la obra definitiva. Cervantes quiso marchar a América en 1582 y en 1590 (para a ser corregidor de la ciudad de la Paz, de la Audiencia y Cancillería Real de La Plata de los Charcas del Virreinato del Perú), pero ya por entonces no podía huir de su sino, aunque no lo sabía, era el elegido por los caprichosos hados del arte: «Busque por acá en qué se le haga merced». Esta fue la sucinta respuesta que recibió del Consejo de Indias, una negativa propia de un augurio del oráculo de Delfos. Esta oposición a que Miguel de Cervantes se fuera a la Nueva España, además de sus antecedentes, parece estar motivada por la sospecha que recaía sobre su limpieza de sangre. Mateo Alemán no tuvo esa suerte (ese obstáculo insalvable que paradójicamente abre las posibilidades de un destino), por lo que pudo embarcarse para Nueva España en 1608, al parecer con un Quijote en la mano, el libro que ya no podría escribir nunca. Cervantes encontró, a partir de quebrarse todas sus opciones, su insondable pulso creativo contemplando los muros infranqueables de su patria, lejos del destino —que había querido suyo— de Mateo Alemán, al que solo esperaban en Nueva España la desolación y la muerte.

Pierre Menard, según relata Jorge Luis Borges, escribió con originalidad en el siglo XX, palabra por palabra, los capítulos noveno y trigésimo octavo y un fragmento del capítulo veintidós del Quijote de Cervantes. Continuando con el juego borgiano, puede que Miguel de Cervantes Saavedra vislumbrase los primeros capítulos del Quijote, no en los manuscritos de Cide Hamete Benengeli, sino en la lúcida prosa del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán.

Sí, los poetas no quieren ser los únicos poetas de la Historia, se conforman con ser los únicos vivos.

-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona

/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…

-

Una normativa veterinaria criminal

/abril 17, 2025/El nombre del ministro lo he anotado para que no se me olvide: se llama Luis Planas y es titular de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo tengo por si un día debo ir a agradecerle, a mi manera, que mis perros Sherlock y Rumba mueran antes de tiempo.

-

Narrativas Sherezade de Rebecca West

/abril 17, 2025/En la segunda parte de Cordero negro y halcón gris (1941; Reino de Redonda, 2024; Traducción de Luis Murillo Fort), un viaje de (auto) descubrimiento a través de la desaparecida Yugoslavia se convierte en una búsqueda mágica de la alteridad, plena de personajes memorables e ideas reflexivas contra el racismo, la codicia o la explotación: “[El ciego comenzó a cantar] un himno de adoración que no trataba de obtener la salvación mediante el hecho de adorar (…), se regocijaba porque la muerte había sido burlada y el destruido vivía. Una vez más, el sol parecía formar parte de un resplandor…

-

Te elige: El imposible libro que Miranda July no sabía que estaba escribiendo

/abril 17, 2025/En una estructura anular, el punto de partida es el bloqueo creativo que le impide a Miranda July terminar el guion de lo que posteriormente fue su segunda película, El futuro (2011), cuyo rodaje cierra de manera imprevista el texto. La metacreatividad se erige en el marco narrativo de la obra, debido a que el proceso del making of de esa película hilvana una estructura oscilante entre el documental y la autometaficción, incluyendo un encuentro con el actor Don Johnson. Atrapada entre la rutina y el estancamiento creativo, se adentra, casi por casualidad, en la lectura de los anuncios del…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: