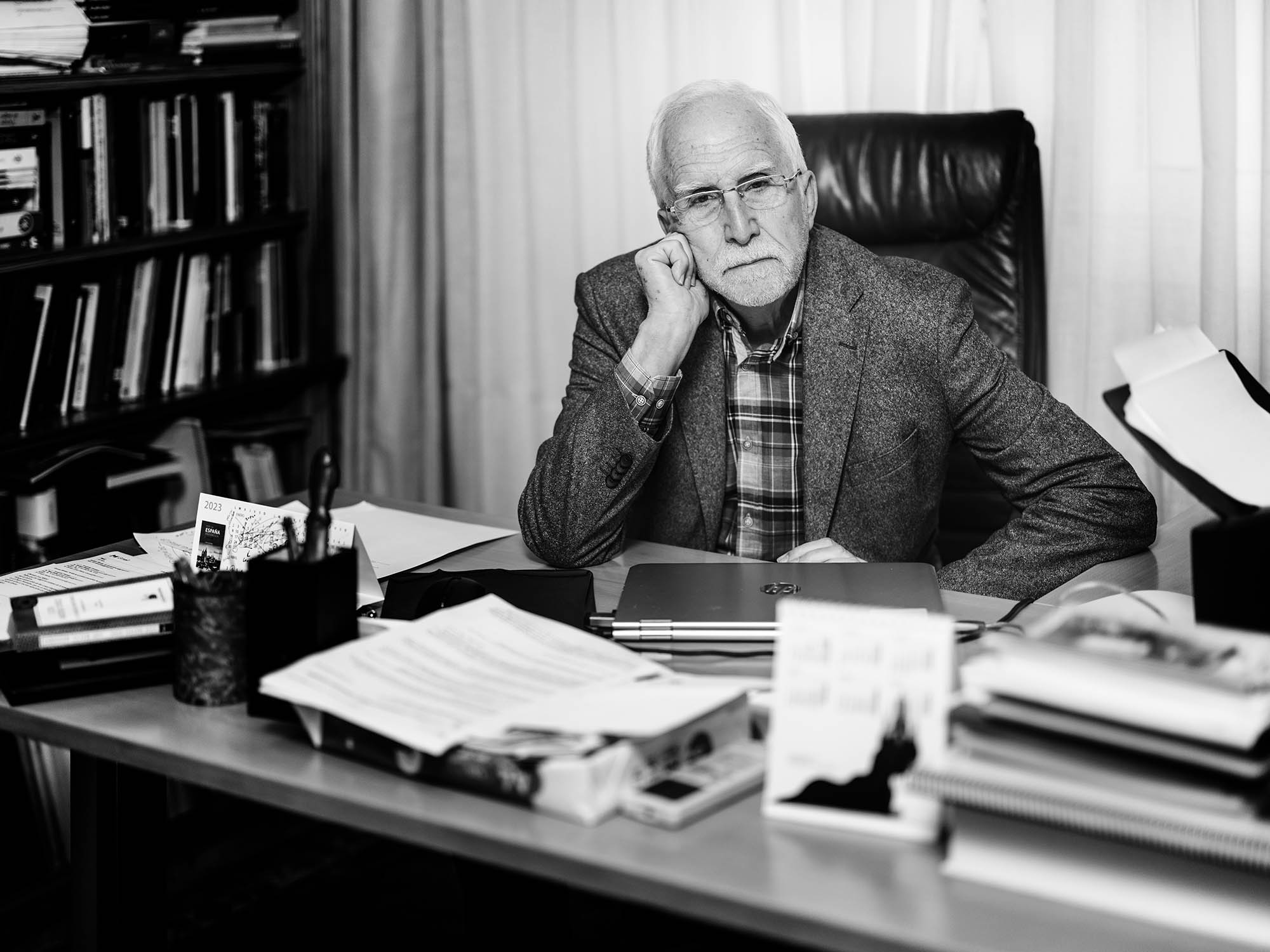

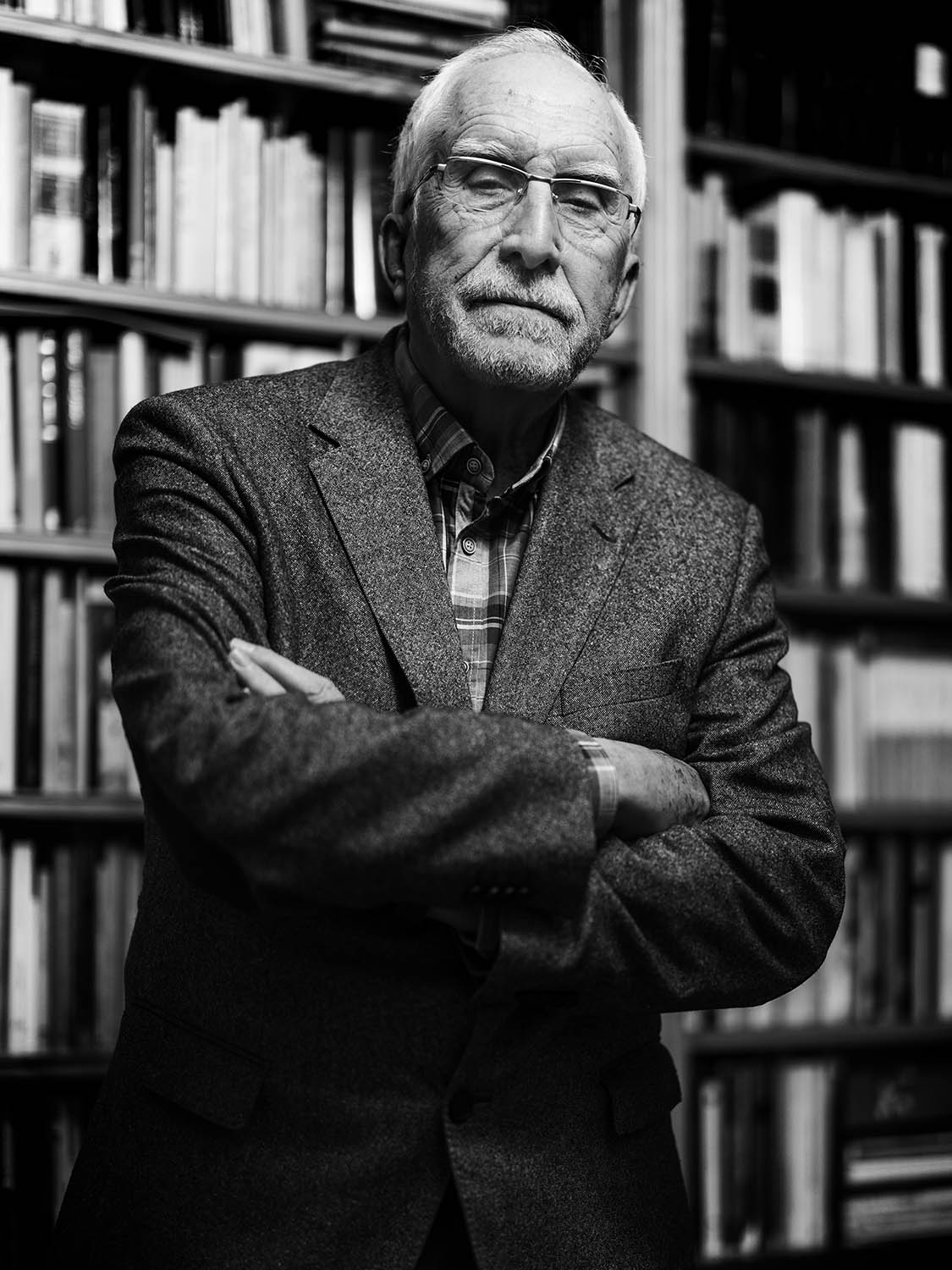

Sobre las dos mesas del salón del piso soleado de Luis Mateo Díez hay periódicos, telegramas, libros, muchos libros y un reloj de pared dormido a las doce y veinticinco, no sabemos si de la mañana o de la noche. Los libros son de él y de otros. Sin orden ni concierto, como aplazados, como una pequeña invasión. Se disputan un sitio The Buenos Aires Affair de Manuel Puig y unos relatos de Alice Munro, su Vicisitudes con La figura del mundo de Juan Villoro, Julio Cortázar y El problema final de Pérez-Reverte. Y Marguerite Yourcenar, y Mashenka de Nabokov, y Casi una leyenda del inolvidable Claudio Rodríguez. Y cartas de un banco y otras más amables. Y cuadros que casi ocultan las paredes. Debajo del reloj, que cuidaba Margarita, su mujer, entre el péndulo y el suelo de listas de madera, unos veinte ejemplares de su Celama (un recuento). Pero lo que le interesa a Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942), días después de ser reconocido con el Premio Cervantes —el encuentro fue el 16 de noviembre— es su último libro, El limbo de los cines (Nórdica), doce delirios entrañables que ocurren dentro y fuera de la pantalla, entre las butacas de aquellos cines que se les dio en llamar “palacios de sueños”. Libros, películas y amigos son los vértices de un dibujo que se alimenta sin envidias. Y un dato para que no haya dudas: Luis Mateo es su nombre, Mateo no es apellido; y los más cercanos le llaman, simplemente, Mateo. Un hombre cabal, generoso y con una buena dosis de paciencia; una larga hora y media de charla (casi un largo y apasionado monólogo) dan fe de ello. Como un suspiro.

******

—Estoy complacido, contento y agradecido. Un premio como el Cervantes me lo tomo como un reconocimiento. Sigo escribiendo mucho. Me ha cambiado la conmoción alrededor del premio para alguien como yo, que soy de vida discreta y recogida. Pero eso supongo que se sosegará. Me pilló justo la misma mañana en que había puesto el punto final a una novela corta, que espero que no tenga un vaticinio raro, porque se titula Últimas voluntades. Es que en mi vida he tenido cosas chocantes y coincidencias, sucesos un poco imprevisibles. Los ha habido muy duros y desgraciados, como a todos, pero los ha habido también jocosos e irónicos. No he vuelto a mirarla. Es una novela muy de las mías, un poco trágico-humorística. Es como un subsuelo de La muerte de Iván Ilich, que la he leído mil veces, la que más me ha fascinado. Hay momentos en que siento como una peculiar iluminación, que es la muerte de Iván Ilich —y no queda claro si Luis Mateo Díez se siente como se sintió Tólstoi o percibe así el perfume de esa novela o las dos cosas, que también podría ser—.

—¿Y dónde va a salir, en Nórdica, en Galaxia Gutenberg, en Alfaguara?

—Está en el refrigerador, y es una de las novelas que quedará inédita. No tiene destino editorial inminente. Como he sido un autor prolífico y he tenido buenas relaciones con los editores, convivo con ellos sin ningún tipo de complicación. Yo hago una obra y la voy sacando, la voy adjudicando. Porque ser prolífico, ¿qué es? No es indicación de nada, es necesidad. Con tres libros Rulfo es un maestro absoluto y Galdós necesitó hacer tanto. Y Simenon, uno de los autores a los que más admiro, publicó más de cuatrocientas novelas.

—¿Y usted cuántas ha publicado, cuarenta?

—Treinta y tantas, ya no las cuento. Pero claro, tengo muchas guardadas.

—¿Muchas?

—(Se ríe) Sí, sí, más de la cuenta. Yo tengo un destino de escritor póstumo, no de un escritor que gane la posteridad. No soy tan arrogante ni tan pagado de mí mismo. Soy un hombre que, bueno, acepta en secreto las tragedias de la vida y procura dar cara de las bondades de la misma. Y soy un escritor con ironía, con un humor, porque vivo un poco con ese tipo de excitación humorística. Y así me relaciono con los demás.

—O sea, que seis o siete sí que tiene.

—Alguna más.

—Desde que no está en el Ayuntamiento, ¿escribe por la mañana o madruga, como Longares, que empieza a las seis?

—Para mí Manolo es un maestro, como lo fue Juan Eduardo Zúñiga, u otro maestro intenso y amigo, José María Merino. Todos ellos me infunden cosas de aprendizaje. Estoy muy en la onda de lo que ellos transmiten sin voluntad de magisterio de ningún tipo. Eso es la suerte de tener unos amigos escritores. Hay más. Pero te contesto: yo empecé siendo un escritor muy indolente, siempre tuve desde el arranque la convicción, y un poco la obsesión, de que lo fundamental, la ficción literaria, es la escritura. Tanto, tanto, que en algún momento me parecía que no había nada más. La escritura era lo crucial. Tú contabas algo y si la escritura no estaba en su punto de exigencia a mí no me interesaba. Eso deriva y empieza, diríamos, la construcción de lo que puede ser una manera personal de escribir, eso que se llama un estilo literario, eso de “Mateo puede tener un mundo”. Esto es la peculiaridad y tampoco es ninguna demostración de gran solvencia literaria.

—Pero de algún modo los escritores o los pintores quieren tener su sello.

—Claro, claro, claro. Ese es un reto y, diríamos, una ambición. El arte va por ahí. De una manera, con mayor o menor ambición o conciencia, derivas en eso. Es lo que he venido haciendo. Hay dos frases, dos pautas de escritor que a mí me perjudicaron mucho pero que forman parte del escritor que soy; una es de Conrad, que decía: “Nunca pases a la frase siguiente hasta no estar completamente seguro de la que acabas de escribir”. Eso es duro de pelar, ¿eh? Y luego Valle-Inclán, que sostenía que el auténtico artista es el que une por primera vez dos palabras. Bueno, ¿a dónde vas con eso? Eso es un emblema del que me he ido librando como buenamente he podido. Pero hay un sello, hay una cierta identidad… La pauta de esas dos frases que implican algo imposible, o que no debe ser seguido al pie de la letra, son dos normas de exigencia. Yo no he sido nada obsesivo, pero perdía mucho tiempo. Por ejemplo, te voy a contar esto porque a veces los datos personales revelan más que las grandes disquisiciones a las que somos muy habituados los creadores: yo me voy para la cama y ando ahí un poco preocupado con un asunto de la novela, y me duermo, y como a todos nos pasa en la vida, de pronto despiertas y dices: “Coño, ya lo tengo”. Pues nunca me levanto a apuntarlo. He seguido durmiendo y se me ha olvidado la solución. Esto no es un ejemplo de nada; alguien te diría: “Pero bueno, menudo escritor comprometido”. Supongo que así he perdido las mejores ideas de mi vida. No me importa nada, porque siempre he tenido un tono vital un poco estrábico, un poco despendolado, siendo luego alguien de una seriedad aparente.

—O sea, que no le va la vida…

—No, no, no. La vida me va cuando estoy escribiendo. O sea, la vida, la conciencia del escritor, el convencimiento de que lo imaginario y la ficción son para mí más importantes que la realidad y que la vida que vivo. Porque yo vivo para escribir, y esa experiencia se conjunta perfectamente con la experiencia de lo imaginario, del creador y del que tiene la suerte de alimentarse de lo que otros han hecho. Estoy de acuerdo con aquello que decía Irène Némirovsky de que toda gran novela es como un callejón lleno de gente desconocida. Yo a la gente más interesante, y mira que la vida me ha arreglado todo tipo de cosas; yo, que no soy alguien que tenga una visión, diríamos, pesimista… La gente más interesante que he conocido la he conocido en ese callejón que dice Irène Némirovsky. Y una parte de mí, de mi vida, está en ese callejón. Y nunca me interesó salir de ese callejón. La experiencia de lo imaginario te provoca el ingreso en una realidad paralela, en saber que el ser humano tiene esta capacidad de hacer representaciones de la vida, de hacer inquisiciones, de contar cosas en las que además del placer hay como un espejo revelador de lo misterioso, de lo secreto. De algo que a veces compagina con emociones que tú tienes muy perdidas dentro de ti y que de pronto afloran. Y claro, ahí estableces, a través de ese lenguaje, una conexión y un compromiso con otros ámbitos de la vida, no de la entelequia intelectual. El pensamiento es otra cosa, y la ciencia otra, más maravillosa todavía. En todos los que leemos se produce ese tipo de conciencia de ello, de lucidez de saberlo, no lo sé.

—¿Escribe tres horas por la mañana, por decir algo?

—Sí, tres o cuatro.

—Y por la tarde ya no.

—No, normalmente por la tarde no. El esquema actual de hace ya muchos años, y que ayuda a esta capacidad prolífica que tengo, en el hábito es eso. Sí, yo me levanto, no me pego una madrugada exagerada, me tomo un café y una galleta, y leo una hora o dos horas y luego escribo tres o cuatro. Y se acabó. Llega el mediodía, salgo, doy un paseo, ando menos de lo que debiera. Y el resto del día, amigos, relaciones, tranquilidad y películas. Porque soy cinéfilo.

—¿Va a las salas de cine?

—Ahora ya no, no todo lo que debo. Yo he sido un cinéfilo muy habitante de los cines. Claro, de los cines de mi vida, esos cines que están en el homenaje de este último libro, El limbo de los cines. Los cines son aquello que llamábamos, o que alguien llamaba, los palacios del sueño. Esos “cinones” grandes que existieron, de los que somos deudores muchas generaciones. El cine, como el arte en general, y como todo, ha ido derivando, y ha habido unas aplicaciones tecnológicas que han hecho que aquellos grandes cines con gran acumulación de espectadores ahora se hayan reducido. Hoy hay unas salas con una tecnología que te permite disfrutar de mejores proyecciones. Los cines eran como grandes navíos hacia el mundo de la fantasía y de la imaginación, yo he sido muy deudor de ello. Pero ahora tenemos la pantalla en casa.

—He leído que sus cuatro directores son Ford, Rossellini, Bergman y Renoir. ¿Es así?

—Sí. Quedarte solo con ellos es detectar cuatro maestros irremediables, pero si tuviera que citar habría cuarenta o no sé cuántos, muchos más.

—¿Y películas?

—Me cuesta elegir, porque además hay películas que las he visto diez, doce veces. He tenido una orientación hacia ese cine de estudio, clásico, que me sigue interesando mucho. Yo creo que en mi escritura estoy muy influido por los grandes maestros, como La muerte de Iván Illich, los grandes maestros italianos que leí casi antes de conocer a los contemporáneos españoles, desde Bassani a Pavese, por citar dos para mí fundamentales. Pero el cine es una experiencia imaginaria colectiva. En las grandes salas y ahora también. Hay que ir al cine. Es mejor ir al cine que quedarte en casa. Lo que pasa es que el dispositivo que nos han creado a mí me permite tener en casa tres mil películas de clásicos que jamás los volveré a ver en una pantalla, infinitas películas a las que en una España como la franquista, de cincuenta años de castigo, había un cine que tú no veías y que he ido descubriendo y que lo puedo ver hoy día en unas condiciones notables, como el 4K.

—Le iba a preguntar por Erice, le pega todo el cine de Víctor Erice. ¿Ha ido a ver Cerrar los ojos, su última película?

—Sí. La he visto y me ha interesado mucho. Admiro muchísimo a Erice. Creo que es una película compleja, a la que se le puede achacar alguna cosa. Y he visto muchas de las experimentaciones que ha hecho. Siempre me ha interesado, siempre me quedará El sur y El espíritu de la colmena. Ves Cerrar los ojos y ves un reto, un reto personal. Hay algo personal, misterioso. Ahí hay un creador. Y un poco límite. ¿Te satisfará al cien por cien? Ese es otro problema.

—¿Y algún actor, alguna actriz?

—Todos los grandes actores clásicos, y muy especialmente ese mundo que yo creo que está perdido, porque tal vez tenía un momento histórico o cinematográfico que ya no lo hay hoy día, que es el mundo de los maravillosos secundarios españoles. Eso es irrepetible.

—¿Tipo Pepe Isbert?

—Sí, Pepe Isbert, y tantos. La infraestructura de prácticamente todo Berlanga, del Berlanga clásico. Oye, lo vuelves a ver y dices: “Joder, qué mundo, qué mundo más maravilloso”. Cómo se podía ser un gran actor en la pantalla con una naturalidad extrema. Siendo lo que eres, podías ser muchas cosas. Yo tuve buena conexión, pues no sé, con Agustín González. Y hacia atrás, uno de los grandes actores fue José Vico. Pocas interpretaciones tan sentidas y tan patéticas y tan emotivas como aquella de Mi tío Jacinto (Ladislao Vajda, 1956), de aquel tío perdulario que andaba por ahí desastrado con la infancia, con aquel pobre niñito tan encantador y tan delicioso que era Pablito Calvo. Es una de las películas españolas que más me gusta.

—Era polaco, creo.

—Húngaro. Hizo también Carne de horca (1953) y Marcelino, pan y vino (1956), cosas curiosas.

—O sea, que ve cine a diario.

—Sí, sí, unas dos películas diarias. Depende de los compromisos. Porque yo lo que vivo es con mis amigos. Yo tengo muchas amistades. Pero una vez que escribo, que he hecho todos los deberes, y más ahora, que vivo solo desde que se murió Margarita —su esposa—, el punto de referencia es el cine. Cuando me dicen, la pregunta crucial que a veces me han hecho, por qué no me gusta lo que hay en televisión (bueno, la parte informativa sí, hombre, porque yo estoy al tanto de todo lo que pasa y leo en papel los periódicos, que eso me parece sagrado), pero cuando me preguntaron que qué era lo que más me gustaba de la televisión, de todo lo que hay ahora, yo dije, penosamente, “el televisor”. El televisor me permite viajar por la historia del cine.

—Al hilo de esto, en El limbo de los cines dice: “A veces la vida, como el cine, repone lo que quita”.

—Sí. ¿Ves? Esa es una buena frase. Es un poco misteriosa. Ese es el juego que hay entre la vida y la ficción. Lo que te quita la vida te lo da la ficción. Mi obra está llena de cines, son elementos simbólicos, y en mi obra hay muchos elementos simbólicos. Hay muchos cines de ruido, ¿sabes? En mis ciudades de Sombra, este territorio donde está Celama y hay tantas ciudades, allí están los cines del limbo. Hay cines que parece que se han derruido, pero permanece una pantalla que es como la vela de un barco que se hundió y ahí todavía parece que se suscita una imposible proyección; sigue habiendo como unas imágenes que no se acaban de resignar a ser extinguidas. Mis personajes se refugian mucho en esos cines de ruidos donde tienen un poco las sensaciones de misterio, de miedo, de inquietud y de identidad. Y hay alguna frase en alguna novela que detalla muy bien lo que es mi compromiso simbólico con eso. En no sé qué novela un personaje dice: “La mía, mi vida, es un cine vacío”. Mi vida es un cine vacío.

—Volvamos a El limbo de los cines.

—En este libro, cada relato es un cine, y pasan cosas. Fantásticas. Es como decir: “En el cine hay una proyección y hay una pantalla, y todo lo que hay en la pantalla se te viene encima”. Toda la platea se mete por la pantalla, a escarbar, y a entrar. Y se pierde el tiempo. Y ya no hay distancias. Y ya no sabes qué tipo de imaginación está trabajando. Y claro, como lo que están echando son muchas películas arquetípicas, y a veces es una de piratas, pues te secuestran y te llevan en un barco.

—En el libro se deja llevar por una escritura muy libre.

—Pues mira, me han dicho que es el libro más divertido que he escrito en mi vida.

—Lo que sí se nota es que se ha divertido escribiéndolo, o eso parece.

—Sí que es verdad que es un libro muy experimental, en el mejor sentido. O sea, que no hay ataduras. Lo he escrito bajo las conmociones oníricas de lo que ha sido eso que llamábamos el sueño de las sábanas blancas y en eso creo que navego con suerte. Todo lo que pasa a partir de las películas que se van viendo, los distintos cines, todo lo que sucede, procrea todo tipo de complicaciones, de conmociones, de perturbaciones, de alegrías y de disoluciones totales y absolutas. Yo me muevo entre una cierta inventiva un poco expresionista, que es la deriva que estoy teniendo, porque yo tiro para adelante y no escribo nada que no me suponga un reto y me ponga en peligro. Y, fíjate, el surrealismo en mí nunca me interesó demasiado. Estoy en un expresionismo, en una deriva surrealista, y una literatura del absurdo. Eso sí me interesa.

—Escribir sin atadura alguna.

—La libertad de la escritura me está llevando a una deriva de libertad libertaria, un poco anarcoide.

—¿Como si ya hubiera demostrado todo lo que tenía que demostrar y ahora…?

—Hago mucha experimentación pero sin salirme de lo que pienso que hay que mantener, que es siempre la fascinación de lo que cuentas. Yo soy un heredero de tantos escritores y tantos maestros, infinitos, que he leído. Yo no soy padre de nada nuevo, ni tengo nada que dejarle a nadie. Yo soy hijo, soy un heredero de todo lo que he leído, para bien o para mal, de todo lo que he visto, de todo el arte; y he ido haciendo, por supuesto, mis elecciones. En esa disyuntiva es en la que yo ando metido. Y hay ya muchas novelas que no están publicadas y que serán póstumas o postreras, y que están en el congelador. Eso que tanto repito del reto de la escritura, eso espero dejarlo el día que empiece a ver que hay repeticiones. Porque sí distingo mucho entre repetir y reiterar. Una cosa es que digas un día, oye, me estoy repitiendo, acaba, ya tienes muchas novelas, retírate; lo pasaré muy mal, porque si no escribo no vivo. Y lo otro es reiterar. Reiterar es un acto no rutinario, sería un poco como es el ímpetu de lo cotidiano, cómo cada día parece que vives lo mismo, reiteras muchas cosas, pero esa reiteración da profundidad a lo que eres, da más ámbitos de conocimiento. Lo que no puedes perder nunca es que lo que haces te produzca una fascinación, que tú estés fascinado con lo que haces. Y no por arrogancia, decir “ahí va otra obra maestra”, Dios me libre. Yo eso nunca lo he pensado; si he tenido un mal pensamiento de esos, rompo la cuartilla. Aquí hay un trabajador que hace lo que debe hasta donde puede. Esa fascinación es crucial para que llegue a tus lectores, no les puedo defraudar. Si no hay reto, dirán, esto ya no es Luis Mateo, esto ya ha dejado de interesarme.

—¿Escribe en cuadernos?

—Sí. Tengo siempre un cuaderno. Cada novela tiene su cuaderno, aunque muchos los he perdido. Todo empieza en un cuaderno y todo acaba en un cuaderno. Un cuaderno donde anoto sugerencias, un cuaderno de acompañamiento, de bitácora en la navegación de la escritura de la novela, fíjate qué pedantería te acabo de decir —y se carcajea—. Y escribo en el ordenador. Estoy en el cuaderno y en el ordenador, a la vez.

—¿Es verdad que necesita el título del libro antes de empezar?

—El título es fundamental. Como tengo un mundo construido, una provincia imaginaria, cuando acabo una novela enseguida tengo otra porque vuelvo a esas anotaciones. Voy a ese mundo, a Balboa, por ejemplo, donde había una mujer que me parece que… Y empiezo, miro las anotaciones de un cuaderno… Todo eso va construyendo un trabajo previo, no soy un improvisador, me tiene que ir dando la cara algún personaje, tengo que saber cómo se escribe, si es una primera persona, una tercera persona, un flujo de conciencia. O sea, todo eso está ahí. Yo no soy un escritor improvisador. No, no, no. Yo tengo mucho conocimiento de causa. Tengo 81 años y he escrito no sé cuántas novelas y ya sería el colmo de la miseria que cometiera errores. Y sé que nunca podría escribir una novela sencilla, normal, de esas que puedan tener más éxito de las que hago. Pues eso tomo notas y en un momento concreto diríamos que hay una luz. Esto lo he explicado en un libro, Los desayunos del Café Borenes (Galaxia Gutenberg), donde cuento de una forma didáctica mi poética, mi escritura. Y allí digo que en un momento dado hay el fogonazo del título, que no suele ser inocuo. Pero esto son manías de escritor. El escritor se mueve entre la grandeza de las obsesiones y la miseria de las manías. Las manías, como tú y yo sabemos, son miserables aunque algunas dan gusto, ¿eh? O sea, yo no menosprecio las manías, pero ser maniático es ser un poco “tontalán”. Y sin embargo las obsesiones son una grandeza. Las manías te pueden joder la vida, machacar la vida. Pero las grandezas te pueden convertir en un… en un dios de no se sabe dónde. Volviendo al título, el título da la medida de la idea poética de la novela, misteriosamente: La fuente de la edad, El limbo de los cines, Un administrador de la desgracia…

—Esta última no me suena.

—Esta es un inédito, de esto hay… no te digo cuánto. Hay mucho más de lo que debía. Lo que sí va a haber es material que quede ahí para que vaya saliendo. Bueno, sale el fogonazo, el título y empiezo a escribir. Lo normal es poner un título que sea más comercial, que sugiera mucho, y eso es lo que hay que hacer, pero lo que hago yo no deja de ser una manía. Y luego está el trance previo, la primera frase. Ahí tienes que tomar decisiones, la primera o tercera persona, flujo de conciencia, perspectivismo… Lo que te decía antes. Ahí comprometes la cosa. Y luego algo absurdo que me pasa en la vida y es que con cierta frecuencia es bastante habitual que en un momento de la novela yo sepa la frase final.

—¿Sin que esté escribiendo el final?

—A partir de la mitad, en el último tramo. No digo que sea así siempre, pero es bastante habitual. Y en algún momento en que he tenido dudas, no de cómo acaba la historia, ¿eh?, eso me lo sé, aunque me dejo mucha libertad y a mí los personajes me llevan muchas veces por donde no quiero ir.

—Al final de La cabeza en llamas (Galaxia Gutenberg, 2022), en un apéndice que titula “Incendios, secretos, infelicidades, metamorfosis (Una contabilidad)”, escribe cuatro reflexiones que no sé si siguen en pie: “Sigo fiel a la idea de contar la vida y lo preponderante son las resoluciones”.

—Sí.

—“Contar el sentido de la vida”.

—Sí.

—“Desde hace bastantes años, el trance de la escritura es más rápido y obsesivo”.

—Es verdad. Tardo mucho en llegar, pero una vez que llego, en vez de la indolencia que te decía antes, en que andaba por ahí con “hasta que no escribas esta frase…”, eso ya lo he ido superando y el trance de la escritura es más rápido porque es más resolutivo. Yo creo que esto también tiene que ver con tu propio aprendizaje. Porque, claro, escribir también es un oficio, te lo sabes más. Es lógico que el reto sea muy poderoso y no te pases una. El oficio da también más soltura.

—“Vivo la novela lo que la vida ya no me reclama”.

—Ah, bueno, bien. Eso sí.

—Y ya la última: “Escribir es lo único que me interesa para que la vida no decaiga. Es el único aliciente que me queda para acabar de resolverla”.

—Eso es un irremediable camino a la soledad y a esa conciencia del escritor que ya se refugia de todo y está escribiendo para vivir. Pues sí, sí. Fíjate en todo lo que escribieron en el XIX, ¿tú te imaginas a Galdós? Y, oye, tenían tiempo todavía para líos. ¡Te imaginas a Simenon, que tenía que echar dos diarios al menos y escribió cuatrocientas novelas! Si mides el tiempo de la vida lúcida, activa de un Simenon, de Don Benito, de Tolstói. Vivieron mucho más escribiendo que viviendo. Y vivieron más intensamente cuando escribían. La intensidad con que Tolstói puede escribir Ana Karenina, es que eso… Era una intensidad vital, creativa, artística, estética, ética; todo lo que quieras echarle. Pero ahí estaba, ¿eh? Estaba un fluido de vitalidad, no de otra cosa, no sólo de ejercicio. ¡Y qué encarnadura en la propia experiencia de lo que vives!

—Es asombroso, sí.

—Pero la lectura es igual. Y la percepción del arte. Tú lees una novela que te pilla y estás viviendo aquello; ves una película que te fascina, igual.

—Esto igual se emparenta con un verso de Eliot, en los Cuatro cuartetos…

—Ah, claro, claro.

—“No aguantamos demasiada realidad”, viene a decir.

—Yo ahora eso lo digo mucho porque es lo que siento, que vivimos ahora una vida, una existencia, que cuando sales a la calle hay demasiada realidad. Porque tal vez los procesos vitales y los reclamos que hay en nuestra existencia, y las derivas ideológicas y de todo, y de pensamiento, nos hace estar avasallados. Y eso se compagina con que hay demasiada actualidad. Si hay demasiada realidad, hay demasiada actualidad, porque ese exceso de realidad está servido por el minucioso análisis y, diríamos, experimento que se hace con lo actual. Vivimos un mundo cultural en el que se ha adelgazado casi hasta desaparecer aquello que llamábamos “los intelectuales”. Eran como grandes cerebros o grandes conciencias que, bueno, analizaban las cosas. Hoy día lo hay también, pero ellos marcaban pautas. Marcaban pautas un poco, a veces, discutibles, pero pautas tal vez de ejemplaridad, positivas o negativas. Estaban ahí. Hoy estás como un poco más desabrigado. Yo no tengo nada que decir a nadie. Cuando me hacen preguntas comprometidas digo que no tengo nada que decir. Todo lo que yo puedo transmitir lo hago a través de la ficción, porque yo qué criterios puedo tener sobre lo que está pasando ahora. Pues no lo sé. Perplejidad. Yo estoy por aquí. Con la edad, cuando se muere Margarita, mucho antes de lo que debe, ya no tienes padres… Lo que he hecho es un poco de retirada. Tampoco me saturo de actualidad, aunque sé lo que pasa en el mundo y estoy traumatizado con lo que está pasando con Israel, con la guerra, con el Tercer Mundo…

—¿Y le influye en lo que escribe?

—Supongo, de alguna manera. No como testimonio, ni como comprometido, pero un poco el extravío, la disolución que suele haber en mis personajes, algún tipo de penalidades propias de las enfermedades del alma. Si esto es una obra de cierto interés, pues dirían “aquí hay muchas referencias simbólicas para entender lo que vivimos”. Probablemente, en el XX, una de las obras que ha quedado como referente misterioso de lo que fue ese siglo es Kafka. Te dicen “dime una novela (ahora dicen emblemática) no testimonial pero que haya quedado ahí”, pues tal vez El extranjero de Camus. Y además nutrida de cosas inquietantes, como de percepciones un poco visionarias. O Kafka, La metamorfosis. O El desierto de los tártaros de Buzzati. Elijo esas tres. La gran literatura nos dice a veces mucho más de las zozobras existenciales, y a veces con un tono entre visionario, misterioso, aterrador, fascinante, o como sea, del siglo XX.

—Una curiosidad y otra metamorfosis, los grajos. Por qué le interesan. Aparecen en la película El filandón (1984, de José María Martín Sarmiento, en la que participan también José María Merino, Julio Llamazares y Antonio Pereira, disponible en Filmin).

—La parte mía de la película está basada en mi relato Los grajos del sochantre.

—Un sochantre que, curiosamente, se transforma en un grajo.

—Sí, una metamorfosis. Es un cuento muy antiguo que Chema Sarmiento adaptó con un guion muy bonito. Me gusta mucho. La película es muy curiosa. El cuento ese tiene algo. Pues, ya ves, de experiencias, de experiencias de la vida. Yo tuve una infancia especial, una adolescencia vulgar como la de todos, una juventud… Yo he vivido muy intensamente en tres ciudades, León, Oviedo y Madrid. Y ha habido otra ciudad, en la que no viví mucho, que es Teruel. Creo que hay algo de amalgama en mis ciudades de Sombra y si yo tuviera que dar referencias físicas, habría un revoltijo de emociones y de cruzamientos extraños y de percepciones un poco ensoñadas o visionarias. Bueno, pues en el León de mis años —donde se traslada con 12 tras nacer y vivir en Villablino—, enseguida me vengo a Madrid a estudiar, luego a Oviedo. Yo era un mal estudiante que tenía que andar de un sitio para otro, porque me suspendían el Administrativo, me quedaba el Civil, el Penal no sabía… Bueno, pues el recuerdo un poco onírico que tengo de León es que era una ciudad antigua, hermosa, con grandes monumentos, pero cuando la viví había dejado de ser antigua para ser una ciudad vieja, estaba descuidada. Es que el franquismo fue despiadado con todo, con todo. Para el franquismo no hubo contención. Franco era un ser de una gran precariedad mental y sin sensibilidad aparte de sus abominaciones criminales y de sus determinaciones ideológicas estúpidas, porque no tenía ni la grandeza del fascismo. Era un pájaro de una de una mediocridad terrible. El franquismo hizo que este país perdiera las aureolas de la antigüedad y de la hermosura de lo antiguo y fuera un país deteriorado, que se hiciera viejo. Asquerosamente viejo. Abandonado, derruido, tirado. Cogen la Castellana —de Madrid— y se cargan todos los palacetes. Entra toda la cosa inmobiliaria en la puerta de Alcalá y le meten un edificio detrás que la extorsiona.

—¿La Torre de Valencia, al lado de donde vivía su amigo Zúñiga?

—Sí. Eso no se puede hacer. ¿Cómo le vas a meter ese sombrero a la gente, al lado de la puerta de nuestra ciudad? Que menos mal que está ahí, viva. Bueno, aparte de todo eso. En ese León de mi adolescencia yo me obsesioné con los grajos. Eran unos pájaros, mmm… ¿Cómo diría yo? Burlones. Eran unos pájaros burlones que andaban siempre merodeando las puntas blancas más maravillosas de lo que se llamaba la pulcra leonina. Eran unos pájaros un poco ratas, un poco asquerosos, ¿sabes? Y además, graj, graj, graj. Luego se iban a las afueras, a los estercoleros donde se alimentaban. Pero andaban los muy cabrones siempre como diciendo “esta belleza no se puede soportar, hay que mancharla”. Y luego los dueños de la catedral, los canónicos, a los que yo les tenía también un cierto aborrecimiento. Porque eran los dueños. A veces ibas un día por la tarde que había el sol, el sol a las cinco que estaba pegando a las cristaleras, y un día quedabas con una novia o con una amiga e igual ibas allí y no te dejaban entrar. Yo lo he padecido varias veces. Los “canonigones”. Y esa idea del relato proviene de eso. Los grajos siguen siendo tan abominables y en la canonjía… Hombre, han cambiado un poco las cosas, pero sigue siendo lo mismo.

—En Días del desván tiene una frase que nos viene muy bien porque habla de la mentira como el paso previo casi a la fabulación. “Fui un niño misterioso, la mentira era algo que me fascinaba mucho más que la verdad. Luego, a lo largo de la vida, he constatado el peligroso terreno de la verdad. Enseguida comprendí que la mentira era una inclinación hacia la fábula”.

—Algo de esto lo tuve. Y eso lo ha formalizado Vargas Llosa en La verdad de las mentiras. Ese libro es de una belleza total, es un libro con una teoría literaria personal, ¡chapó! Yo tenía esa percepción en Días del desván. Digo en el libro “los peligros de la verdad”, esas verdades que te las intentan vender y que a veces son destructivas. La mentira a veces es una manera de defenderse. Pero una cosa es la mentira y otra cosa es la falsedad. Hablamos de mentiras. Y las mentiras de un niño mentiroso como era yo eran mentiras creativas, inocuas. Y no había falsedades ni falsos testimonios, como las fake news de ahora. Grandes verdades han llevado al género humano a la ruina. Grandes verdades y grandes mentiras. Pero, bueno, en la ficción hay ámbitos¡; hay acepciones distintas de las palabras en el diccionario. El diccionario es un buen instrumento para saber diferenciar lo que significan las palabras.

—Bueno, a usted hay que leerlo con el diccionario al lado, usa palabras como zangolotino (una de sus preferidas), ozopino, tolontino, sofoquina, perillán, pelanas… Por no hablar de los nombres de sus personajes: Calvero, Sauro, Malvina, Eudosia, Columbaria, Labro…

—Muchas palabras son coloquiales, del uso, que no están en el diccionario. Salen mucho en este libro. Lo que pasa es que, claro, este libro es muy experimental. A ver, abrámoslo al azar. Te leo el inicio del capítulo “Bahía”: “Tita y yo tuvimos un hijo en el cine Bahía. La película que echaban se titulaba El hijo de nadie, pero nosotros reclamamos la paternidad y no hubo pegas…”. Yo creo que es un libro divertido.

—¿Y qué hace exactamente en la Academia?

—La parte fundamental del trabajo de los académicos, los que no son expertos filólogos, que hacen labores ya de más alto copete, es participar en las comisiones. Estamos divididos en comisiones, yo estoy en la de ciencias humanas. Nos adjudicamos zonas del diccionario y estamos con un lexicógrafo que toma notas. Repasamos palabras, tanto las de nuevo cuño, las que llegan, como las de atrás. Es que el diccionario tiene cerca de cien mil entradas y ha arrastrado a lo largo del tiempo el significado que tuvieron. Es una labor de depurar y actualizar sin perder el sentido que puede tener una acepción que se ha quedado pasada pero que está usada por Cervantes. Ahora, esas palabras hay propensión a que vayan al Diccionario Histórico. Se tiene cuidado con eso. Y no podemos olvidar que el primer diccionario que se hizo fue hace ya prácticamente 300 años, fue el Diccionario de Autoridades. Aquellos académicos espontáneos que se erigieron en academia cogían una palabra y la contrastaban con autoridad. O sea, tal palabra la dice Quevedo, cito de dónde viene en el sentido que él la cita, no me invento yo el significado: una autoridad de uso.

—¿Va cada jueves?

—Sí. Sí. Hay un cuidado extremo y mucha relación con las academias de América. Hacer una conciencia común de una lengua eso no lo hacen los Estados ni los políticos ni los Gobiernos. Y no hay que olvidar que el español peninsular somos el 7 o el 8% del 100% del español.

—Vayamos a sus personajes, que suelen ser atrabiliarios, esquinados, faltos de afecto, a medio hacer, un poco inconclusos, a menudo oscuros… Siga usted.

—Extraviados, frágiles, contradictorios y enfermos del alma muchos, otros del cuerpo. Tienen a veces precariedades físicas, diríamos que son personajes problemáticos.

—Pero les mira con piedad.

—Con piedad y con cariño, nunca con aborrecimiento, no. Porque todos contribuyen a dar algo que yo creo que es muy propio de la condición humana. Que somos más frágiles que resolutivos, que somos débiles, que la vida anímica y la vida mental… Muchos son tremendamente inteligentes. Lo que yo quiero es que todos tengan una gran vida interior. Y lo que sí hay es un punto de vista del escritor. Yo me acerco con cariño, con admiración; unos son muy malos otros son muy buenos, todos precarios; maldades que les llenan de sinsabores o de razonamientos de conciencia, un poco contradictorios y sospechosos. Lo que no quiero es interferir, soy un escritor que respeta mucho a los personajes.

—Tienen, digamos, muchos matices.

—Eso deriva en la extrañeza y en el secreto. Y en el misterio. Porque eso hace que sean personajes que viven en unas atmósferas un poco especiales, que son las que hay en las ciudades de Sombra. Y si te das cuenta, y esto no se ha estudiado mucho, en esas ciudades los personajes andan solos, no hay mucho barullo. Porque el foco está en ellos. Se dicen muchas cosas de la ciudad, de lo que pasa, pero normalmente el foco está en ellos. Es que son representativos de lo que es la ciudad: un señor contrastado que tiene unos desamores raros, un viudo que al perder a su mujer (pues antes era un hombre equilibrado) ahora se ha caído y vive un desequilibrio y se está metamorfoseando en un ser malo… Mis personajes son complejos y esa complejidad quizá sea uno de los elementos que contribuyan a que tengas cierto prestigio de escritor y cierta dificultad de lectores. Pero yo soy un contador de historias.

—En un tiempo sin edad.

—En un tiempo un poco sin tiempo. La atmósfera en que viven, en esas ciudades de Sombra, es muy importante. Y la meteorología. Alguien me dijo una vez que nunca había pasado más frío que leyendo una novela mía, que se tuvo que poner un abrigo.

—Nieve, niebla.

—O un sol terrible.

—Y para acabar, Cervantes. Sus personajes tienen algo de cervantinos. ¿Cuál es su relación con Cervantes?

—Intensa. Será lo que contaré en el discurso de recepción del premio. Lo que supuso para mí el Quijote leído, pero no leído por mí. Fue en una de aquellas ediciones de Hernando, que eran adaptaciones. Lo escribí en un texto para (la revista) El urogallo que tengo que rescatar, se llamaba “Don Quijote cuando nieva” y contaba cómo un niño escuchaba el Quijote a un maestro en la escuela viendo que estaba nevando afuera. Hay una fascinación antigua en mí de un héroe que es un señor que está pirado, que solo anda por ahí desfaciendo entuertos, aunque ande equivocado. Es como un hombre entregado a poner las cosas de la vida en su sitio, pero como está pirado… Pues eso es un desarreglo, su vida es un desastre, tiene una admiración a los héroes emblemáticos, pero él anda ahí con una bacina y un Rocinante… Eso a mí me influyó muchísimo. Yo le tenía cariño porque además yo creí que era su sobrino, porque yo tenía un tío, el tío Esteban, que era quijotesco. Era un hombre de quimeras, aunque las suyas eran quimeras agrarias y ganaderas, pero era una cabeza… Yo creo que por un lado precológica o no sé qué, y por otro lado extraña. Por eso yo veía a don Quijote como a mi tío Esteban. Eso es un evento infantil, pero llena mi vida. Don Quijote era un héroe, pero un perdedor y eso constituye lo que son, prácticamente, mis personajes. Héroes del fracaso, seres humanos destinados (por su fragilidad y por todas estas complicaciones que hay, que son muy variadas) a la precariedad y al demérito de la vida. Y por ahí hay un camino que es el del héroe de uno de mis libros más al límite, ‘Mis delitos como animal de compañía’, ese héroe que ha llegado a la locura en pos de la quimera. En el Quijote está todo, la escritura, la manera de contar, las historias interpoladas, los ámbitos tan maravillosos de lo real, de lo fantástico, la cueva de Montesinos, los engaños al que lo someten…

—No hemos hablado de sus primeros doce años, los de Villablino.

—Es el mundo de la oralidad. Hay un niño mentiroso, contador de cosas que se fascina con lo que le cuentan. Yo andaba entre filandones, que no eran otra cosa que unas vulgares reuniones nocturnas en aquellos inviernos tan duros de pelar donde la gente contaba y comentaba, y había mucho cuento. De ahí proviene nuestra cultura popular y el mundo de lo legendario, de los cuentos. Yo vivía en un mundo remoto, en un tiempo perdido, porque nací en el 42, fíjate qué España habría. Era un sitio un poco privilegiado porque allí había estado la Institución Libre de Enseñanza, pertenecía a un pasado que el franquismo había arrasado, pero con muchas historias. Eso lo he hablado con don Julio Caro Baroja, que siempre decía que lo malo es lo que se había perdido. El sobrino de Menéndez Pidal —el filólogo Álvaro Galmés— hizo muchos recorridos por España recogiendo lo que contaban los viejos, historias y demás romances. Yo pertenezco a ese mundo. Yo viví una infancia más cercana a los niños de la Edad Media que a los tecnológicos. Pero yo no era un antiguo, éramos más modernos que Dios. Pero cuando vives con ese mundo legendario, ese sentido de la naturaleza no es una cosa local y costumbrista. ‘La rama dorada’ de Frazer es lo más universal, toda la gran teoría que resume, que rezuma todas las historias míticas del mundo.

—Las historias que oía.

—La que más me impresionó fue la leyenda de la niña perdida, que te puede sonar. Era una niña, hija de unos prohombres importantes de allí, que un día dice “me voy al monte a coger arándanos”, o no sé cuánto, y ay, hija, pero no te vayas. Se fue al monte. Llevaba un collar de corales. Se marchó, se perdió y nunca se supo más. La parte de la leyenda te cuenta que unos forajidos siniestros la vieron, la persiguieron, la violaron, y la mataron, y se la llevaron. Cuando la violaron le rompieron el collar y cayó en la fuente. Pasó mucho tiempo, los padres hundidos en la miseria. El padre le pidió a Dios algo que explicara lo que había pasado con su hija, y entonces la leyenda, que es babiana, de la zona de Babia, dice que todas las fuentes de Babia manaron los corales del collar de la niña bien. Digamos que el padre tuvo una referencia mágico-misteriosa. Bien, pues fui una vez a ver una película de Bergman con mi amigo Manolo el Huelvano: era la historia de la niña mía y la película se llama El manantial de la doncella (1960). En Filmin está. Tengo compradas muchas películas en DVD, muchas.

—¿Qué libros aconsejaría a quien quisiera adentrarse en su mundo?

—Lo que más se leyó fue La fuente de la edad. Pero no, podrían leer La gloria de los niños, tal vez Juventud de cristal y el último, el de los cines.

—Ha hablado muy bien de Vicisitudes (Alfaguara).

—Pero ese es más ambicioso.

—Qué libros le han quedado más cuajados, no digo mejores.

—La ruina del cielo, del mundo de Celama. Es la obra más ambiciosa, más densa.

******

“De siempre la vida le ha parecido al narrador leonés algo entre confuso, raro e inexplicable, lleno de disparates, desasosiegos y desequilibrios”, dice a Zenda el profesor Santos Sanz Villanueva. “De ahí que Luis Mateo Díez haya pasado a convertirse en un empecinado fabulador de la extrañeza”.

Luis Mateo Díez ha sido funcionario del Ayuntamiento de Madrid casi de por vida. “Iba todos los días a las ocho menos diez hasta las dos y media o tres. Primero en la Plaza de la Villa y luego en la Casa de la Panadería, en plena Plaza Mayor. Casi 40 años. He sido muy cumplidor. Había mañanas que me había tomado tantos cafés que volvía a casa como si me hubiera fumado cuatro porros. He llevado una doble vida. Nunca quise ser escritor y sólo escritor porque además en el mundo municipal te das cuenta de que es donde está la vida, administrar un municipio es muy importante, las relaciones con la gente y lo demás. Si no hubiera sido así y con lo prolífico que soy…”.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: