Es una anécdota célebre porque sus propios protagonistas la refirieron en alguna que otra ocasión. Debió de suceder allá por 1955 en la casa de alguno de los componentes de aquel grupo al que luego bautizaría el medio siglo. Alguien llamó a la puerta cuando se celebraba allí una pequeña fiesta en la que se bebía mucho y se conspiraba contra el franquismo. El encargado de abrir no prestó atención al recién llegado. Tampoco reparó en el traje y la corbata que le conferían un aire pulcramente funcionarial. El intruso pasó y se quedó allí toda la noche. Nadie le pidió explicaciones. Al día siguiente, cuando los asistentes a la celebración se fueron despertando y disiparon las brumas de la resaca, alguien (pongamos que fue Carlos Barral, pongamos que Jaime Gil de Biedma, pongamos que José Agustín Goytisolo) recordó a aquel tipo joven y bien plantado al que no conocía nadie y se puso en lo peor. Los allí presentes empezaban a ser conocidos, y en ningún caso para bien, por las autoridades del régimen. No era descabellado temer que éstas hubieran enviado, aprovechando la fiesta y el relajo propiciado por el alcohol, a un agente de la Político-Social para que investigara sus encuentros y emitiera el informe correspondiente.

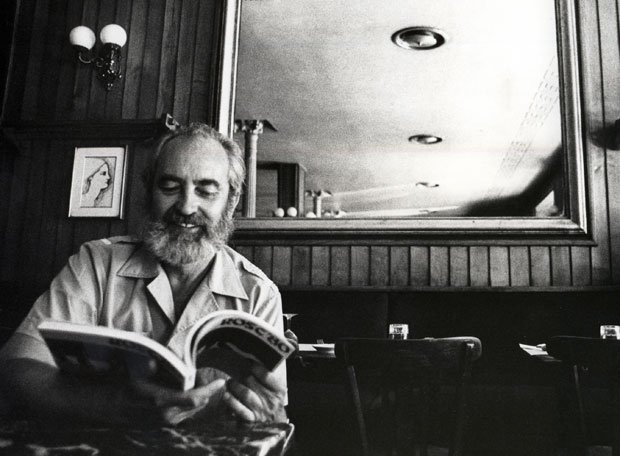

Foto del Grupo Poético del 50 en Collioure. Ángel González es, en la fila superior, el tercero por la izquierda.

Es un pequeño episodio intrascendente, pero que a su manera dice bastante de la discreción con la que Ángel González atravesó solsticios y equinoccios. Quienes lo conocieron y con mayor o menor frecuencia han ido glosando sus andanzas destacan en todos los casos ese estar sin que se notase mucho su presencia, su vocación de pasar inadvertido, su cuidado para no molestar más de lo indispensable. Acaso fuese una actitud aprehendida en su niñez más tierna, cuando la guerra chocó contra las fantasías infantiles y el Oviedo en el que nació se convirtió en un campo de batalla donde sólo entre bombardeo y bombardeo se abría algún mínimo resquicio para la libertad y las fabulaciones. Uno de sus grandes amigos de aquellos años, Paco Ignacio Taibo, escribió un libro magnífico que tituló Para parar las aguas del olvido. Se da fe en sus páginas de cómo la pandilla luchaba para sobreponerse a los delirios bélicos de la época, de sus estratagemas para conjurar las pesadillas que atenazaban a sus mayores: «Solíamos leer Manolo, Ángel y yo; Amaro escuchaba y Benigno se sentaba muy tenso con la cabeza erguida, como un muñecote». No eran fáciles las cosas en aquella capital de provincias secuestrada por el franquismo y asediada por el movimiento obrero, definida impenitentemente por el fuego («Ciudad de sucias tejas soleadas; / casi eres realidad, apenas nido…»), y tampoco lo fueron las consecuencias del conflicto. Los González Muñiz, familia con marcadas querencias republicanas, tuvieron que apechugar con su nueva condición de perdedores.

Por aquel entonces ya había sido finalista del Adonais con su primer poemario, Áspero mundo, y a partir de aquel viaje machadiano fueron apareciendo los demás. Títulos que aunaban sus dilemas existenciales con una voluntad de resistencia cívica en un estilo que casi desde su inicio supo alejarse de los cauces más tópicos para alcanzar una voz absolutamente personal. «Abrió la boca / para gritar la furia, / para decir aquello / verdadero y terrible / que sólo en voz muy alta podía pronunciarse, / que sólo a puñetazos / podía comunicarse a las ajenas / y estrechas mentes de los hombres». Dio títulos muy celebrados, entonces y ahora, como Sin esperanza, con convencimiento, Grado elemental o Tratado de urbanismo. Corrían tiempos pésimos para la lírica en un país que asfixiaba —«España es una plaza provinciana / y en ella pregonáis la mercancía»—, así que aprovechó una invitación de la Universidad de Nuevo México para trasladarse a impartir clases en las áridas latitudes de Albuquerque. «Mañana es un mar hondo que hay que cruzar a nado». Empezó una nueva etapa de índole más experimental (Prosemas o menos, Muestra, corregida y aumentada, de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan, Deixis en fantasma) y conoció a la que sería su mujer, Susana Rivera («Mas si algo ha de quedar de lo que fuimos / es el amor que pasa»). Nunca quiso frivolizar arrogándose la condición de exiliado político: lo suyo fue puro cansancio. «Parecía que Franco no iba a morirse nunca», declaró alguna vez para explicar las razones de su marcha.

Pero falleció el dictador y él, desde su atalaya estadounidense, comenzó a ver cómo en el país natal las nuevas generaciones enarbolaban su palabra. Fue un regreso triunfal e intermitente, porque su residencia oficial seguía estando al otro lado del océano, que tuvo uno de sus primeros hitos en Asturias, donde un grupo de intelectuales langreanos (estaban en la nómina Alberto Vega, Ricardo Labra, Helios Pandiella o Miguel Munárriz) le organizaron uno de los primeros homenajes públicos de los que se tiene constancia. «No acaba aquí la historia. / Esto es sólo / una pequeña pausa para que descansemos». Comenzó a hacerse habitual su presencia en Madrid, estableció un fructífero diálogo con los poetas más jóvenes que acudían a él en busca de magisterio y sus apariciones se celebraban con expectación y júbilo. «Dicen que anda Ángel por aquí», se trasladaban por teléfono sus amigos y discípulos en cuanto su figura quijotesca era atisbada por las calles. Empezaron a llover reconocimientos: le dieron el Príncipe de Asturias, el Reina Sofía y el García Lorca, ocupó un sillón en la Real Academia Española, se publicaron estudios en torno a su figura y la Universidad de Oviedo lo distinguió como doctor honoris causa.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: