Madrid bajo tres cielos

Un cuento inédito de John Dos Passos Coggin

A eso de las ocho, en un hotel de Madrid, Juan se levantó y abrió las cortinas para abrazar la luz balsámica que entraba a raudales en su habitación. Los rayos del sol separaban las nubes con los dedos y desperezaban cada uno de los colores del horizonte. Museos, palacetes, hoteles de majestuosas fachadas del color de la crema de vainilla. Tejados angulares cobrizos. Y aquí y allá, pizcas de color rosa y albaricoque y oro en bóvedas y cúpulas. El cielo era un suave trago de agua fresca.

Buena luz para pintar –pensó -, pero no durará.

Bajó a desayunar en el bufé. Imaginó que la sección de frutas era una paleta de colores. El mango parecía una acuarela -pensó Juan mientras se ponía unas rodajas en el plato -, un bonito contrapunto en medio de una selva de melones verdes. Y el color exuberante e intenso de los pomelos surgía a borbotones de un géiser infinito. Juan recordó que su padre le había dicho una vez que los médicos chinos recomendaban una dieta llena de colores. Así que mezcló varios.

Después del desayuno, Juan entregó su tarjeta de crédito a un camarero que interrumpió su ensimismamiento pictórico.

¿Juan Milagros? ¡Sólo podía ser el hijo! ¡Maravilloso! ¿Y usted también es pintor?

Juan se encogió de hombros.

– No hablo. No hablo.

– Usted está aquí para seguir sus pasos, sin duda.

– Gracias.

El camarero le devolvió la tarjeta. Cuando Juan insistió en que la usara, el camarero rompió el tique de la cuenta y se marchó diciéndole que era un honor tenerle allí alojado.

– Gracias-, insistió Juan.

Dejó una generosa propina encima de la mesa y volvió a la habitación a por un mapa de Madrid, sus bártulos de dibujo y un tentempié para llevar. Vio que su padre le había dejado un mensaje en el móvil. Lo apagó, se lo guardó en la chaqueta y salió a la calle con el día por delante.

El taxista le dijo cómo se llamaba pero Juan no pudo distinguir todas las sílabas, hablaba muy rápido. Se figuró que se llamaba “Miguel” porque le había parecido distinguir la “m”. En el taxi mordisqueó una barra de chorizo que había comprado en la charcutería de la esquina. No se parecía en nada a aquella longaniza industrial ahumada de la tienda de su universidad en Nueva York. Las carnes procesadas que le mantuvieron vivo durante los atracones nocturnos de estudio tenían un regusto metálico, como el de haber chupado un martillo durante un par de minutos. El pimentón de este chorizo le hacía cosquillas en el paladar. La carne era auténtica, aromática. Le parecía algo tan sano como comerse una ensalada verde. Miguel se fijó en el chorizo de Juan y le dio una charla de diez minutos sobre el jamón ibérico. Su discurso era suave, meloso y lleno de añoranza, como un tango argentino. Juan asentía y sonreía, asentía y sonreía. Al llegar al edificio de Telefónica, Miguel levantó las manos del volante para hacer una demostración gestual a Juan de cómo debía cortarse a cuchillo el jamón auténtico. Se dieron la mano y Juan le correspondió con una generosa propina.

-Gracias – dijo Juan. – Gracias -, añadió cerrando la puerta del coche y diciendo adiós a Miguel con la mano.

Juan se giró y calibró la magnitud del edificio de la Telefónica, el primer rascacielos que se hizo en Madrid. Comprobó su reloj: las once menos cinco. Cruzó la calle y buscó una libreta y un lápiz en su bolsa de pinturas. Entrecerró los ojos escudriñando para percibir únicamente los contornos. En lugar de un edificio, vio una pirámide. Solo que a esta pirámide le habían cortado los extremos y estaba suavemente redondeada.

Miró hacia el cielo en busca de contrastes, pero una inmensa pantalla azul rebasaba su mirada insaciable. Tonalidad y textura demasiado uniformes. Cuando dibujaba Nueva York, contaba con los rascacielos para competir contra el cielo. Pero en Madrid no había engaños: el mérito se lo llevaba la naturaleza. Era un lugar para pintar en los más grandes lienzos y con los pinceles más gruesos y él no tenía esa capacidad en el primer día de su recorrido.

Volvió a guardar la libreta y el lápiz y se dirigió al vestíbulo de la Telefónica.

-¡Bienvenido Juanito! –dijo Hector Oliveira de Santos. -¡Igualito que tu padre! ¡Hasta en los pómulos! ¡Ven conmigo!

Condujo a Juan hacia los ascensores. Hector parecía más bien un banquero y no un historiador, pensó Juan, con su traje italiano color gris oscuro, gemelos con forma de brújula y un pañuelo en la solapa color burdeos. Hector miró a Juan de arriba abajo, pensándose si le prestaba una chaqueta y una corbata.

El ascensor era verde aceituna con remates dorados. Remachada en el interior había una foto de unos cuantos soldados frente a la Teléfonica en 1936.

-Te estarás preguntando por qué mi nombre suena portugués. Y es que lo es. Con los tiempos que corren no hay plazas fijas para los profesores universitarios en Portugal. Nos morimos de hambre. Y aquí estoy. Exiliado. Con estos gemelos de brújula del príncipe Enrique el Navegante.

-Lo recuerdo del colegio.

-¿Fuiste al colegio con el príncipe Enrique el Navegante?

-Sí. Sacaba malas notas en Lengua española.

-Qué gracia tienes. Bien, pues además de circunnavegar el globo terráqueo, es el culpable de estos fantásticos gemelos.

Héctor puso una mano sobre el hombro de Juan.

-Bueno, así que estás aquí para seguir los pasos de tu padre. ¡Fabuloso!

-Estoy muy contento. Incluso aunque no encuentre un máster que me encaje, este va a ser un viaje fantástico.

-Asómate y nunca querrás irte de Madrid. Pintura, arquitectura, dibujo. Todo es espectacular.

Las vistas desde el mirador en la azotea de la Telefónica abarcaban toda la ciudad de Madrid, también la Casa de Campo, el gran parque al Oeste. Héctor le contó que había sido escenario de la ofensiva de los nacionales de Franco durante la Guerra Civil.

En el instante en que Juan sonrió a Héctor por la lección de Historia, Héctor enderezó la postura y empezó a mover los brazos como si estuviera ejecutando un complicado truco de magia. Si los ojos de Juan se apartaban de la lección, Héctor intensificaba la mirada, y si Juan dejaba de sonreír, Héctor redoblaba la pasión. Era como un trompetista de jazz. Justo cuando una frase empezaba a decaer, Héctor se arrancaba con otro groove.

Sudando y con los ojos entrecerrados por la luz del mediodía, Héctor sacó unas gafas de sol americanas y Juan aprovechó el momento de silencio para ponerse las suyas. Luego cruzó los brazos y sugirió a Juan que simplemente mirase hacia la Casa de Campo.

-Piensa en la Historia. Cervantes, El Cid, Cristobal Colón. Isabel y Fernando, Felipe V… y sobre todo, la Guerra Civil. Si quieres, la guerra que frenó a España. Que la hizo pasar de ser un orgulloso galeón navegando por los siete mares a… un Robinson Crusoe.

Juan detuvo la mirada en una hilera de cipreses que había en el gran parque arbolado. Eran como tumbas perpetuas, vivas. Mientras tanto, Héctor miraba la bandera de España que ondeaba en un edificio administrativo cercano, con la cara grave y pétrea como la de una gárgola.

Un reportero con un micrófono hizo gestos a Héctor desde el otro lado de la ventana.

-Con permiso – dijo Héctor. Y con una sonrisa y una pequeña reverencia regresó al edificio.

El viento espoleó la azotea. Juan se tambaleó momentáneamente y el edificio le pareció de pronto muy estrecho. Sintió angustia en el pecho. Luego se tranquilizó y miró el móvil. Los mensajes de texto de sus amigos lo relajaron. Otro mensaje de voz de su padre. Dio un suspiro y después cerró los ojos y aspiró una bocanada de aquel aire limpio.

Invadieron su mente la infantería, la aviación y los carros de combate de Héctor. Abrió los ojos. Nubes bajas, pequeñas, mullidas, se deslizaban una tras otra empujadas por el viento del oeste, dejando retazos sombríos sobre la Casa de Campo. Desde lo alto, el parque arbolado se veía tupido y oscuro.

Imaginó a su padre con un caballete allí con él, haciendo una mezcla especial de azules para las montañas y el cielo. Una mezcla especial de verdes para la Casa de Campo. Para Juan Milagros, padre, cada cuadro de España necesitaba mezclas especiales.

Volvió la mirada a los edificios de la ciudad. Le costaba mucho imaginarse la Gran Vía lastrada con carros de combate en formación, o la Plaza Mayor bajo el fuego de francotiradores. Y pensaba en todos los charcuteros inocentes de una ciudad de más de 300 kilómetros cuadrados de extensión movilizados para jugarse la vida en la guerra, en lugar de despachando jamón ibérico. Juan asociaba la maquinaria de guerra con Estados Unidos, donde el arte quedaba aniquilado por la tecnología. En cambio, Madrid era el gran estudio de un artista. A excepción de los taxis y de los hoteles, no asociaba Madrid con nada que funcionara de forma mecánica. No le cabía en la cabeza que los españoles llegaran siquiera a empuñar las armas si podían tener un pedazo de queso manchego en una mano y un buen vaso de tempanillo en la otra.

Hector regresó, y se acercó a mirar la ciudad desde la barandilla junto a Juan. Hector sacudió la cabeza.

-Te digo que seríamos una gran potencia en lugar de una taza de chocolate en la que América y Europa mojan los churros. Venga, vámonos a comer.

-Fernando Martín, Miguel del Rey, viejos amigos — dijo Hector. –Propongo un brindis por el brillante futuro de Juan Milagros, el hijo del maestro.

-Por Milagros, Milagros y Milagros – dijo Miguel, levantando la copa de vino. Los cuatro levantaron sus copas y brindaron y bebieron entre risas.

El grupo estaba en una mesa de granito en un café del centro, esperando el entrante: mantequilla casera.

-¿Qué, Juanito, tienes novia? –preguntó Miguel, que estaba sentado frente a Juan.

-Miguel – dijo Héctor –estás aquí para estudiar Arte. Y eres un romántico, como yo. Sin duda te vas a enamorar si te quedas –dijo Miguel. –Además, eres americano, así que las chicas pensarán que eres rico, ya verás.

-¿Cuánto tiempo te vas a quedar? –preguntó Hector.

-Una semana nada más –dijo Juan.

-Más que suficiente para enamorarse de Madrid –dijo Miguel. –Pero también tienes que ver otras cosas del país. Los pueblos.

-Seguramente no está bien que lo diga, pero… -dijo Juan.

-Nuestra droga hace efecto enseguida –dijo Miguel, alzando su copa de vino.

-Yo solo hablo cuando pinto –dijo Fernando. –Y siempre estoy sobrio cuando pinto.

-Cierto -, dijo Héctor.

-No sé si quiero ser pintor. Ni siquiera sé si quiero ser artista. Me apasiona, eso lo sé. Me apasiona el arte –dijo Juan.

-El día que tu padre se marchó a América… España perdió a un Goya. Me alegro mucho de que se afincara en Nueva York, al menos tiene vuelos directos con Madrid –dijo Héctor.

-Deben de decirte esto a todas horas. ¿Qué se siente? –preguntó Miguel.

-Bueno, hace años me saturaba. Cuando era pequeño siempre leía libros de tiburones. No pintaba, solo me leía los mismos tres o cuatro libros sobre tiburones una y otra vez.

-Pintar es menos peligroso – dijo Fernando. –Aunque tengo la tensión alta –añadió, enfatizando con el dedo índice.

-Para eso sirve el vino -, dijo Miguel.

-Lo sé por cómo miras, por cómo ves el mundo. Tú lo observas todo. Todo arte es observación -dijo Héctor.

-Bueno, dinos cómo podemos ayudarte a tomar tu decisión –dijo Miguel. –Ven por mi oficina después de comer y te presentaré a algunas personas.

-¡Por Dios que pintarás conmigo! –dijo Fernando.

Los tres fulminaron a Fernando con la mirada.

-Bueno, si estás en tus cabales y no tramas algún encantamiento para conjurar a su padre, creo que el muchacho puede hacerlo. ¡Sé que este chico vale mucho! No solo es capaz de observar. Seguro que sabe pintar.

-Bueno, tendré que decirle al camarero que no sirva más de tres botellas de vino durante la comida. Te han preparado una tarde ajetreada, Juanito –dijo Miguel.

El camarero puso en la mesa un pequeño recipiente de madera con mantequilla. Juan la miró con los mismos ojos con los que miraba la nieve cuando era un niño en aquellas mañanas perezosas de Navidad.

-Dentro de un par de horas estaremos en el campo pintando –dijo Fernando, untando mantequilla en el pan.

Juan se tragó una cucharada de mantequilla y le siguió el rastro con tempranillo.

-Pero recuerda, para pintar hay que tener no solo la capacidad, sino las ganas –dijo Héctor.

En el coche, camino de Fuentidueña de Tajo, Juan se sentó en el asiento delantero del copiloto, junto al chófer. Fernando iba a sus anchas en la parte de atrás.

-Jamás hablo cuando pinto. El silencio es lo que embellece un lienzo –dijo Fernando. –Salvo que tenga compañía, claro.

Juan miró a Fernando y después a los lados de la carretera que ascendía desierta entre un paisaje, entre un paisaje de lomas pedregosas y monte bajo que Juan no recordaba haber visto nunca antes. No se parecía en nada al bermellón abrasador del desértico oeste Americano. Había colinas aisladas y lomas, pero el terreno era como granos de café. Flores silvestres color azafrán. El esqueleto de un jeep abandonado a un lado de la carretera. Una colina marrón, alargada como la torre de una iglesia, con paredes de papel de lija y en la cima, un penacho de hierbajos.

Fernando se pasó un pañuelo por la frente y abrió una botella de agua. Dio un buen sorbo y luego se puso a dar una cabezada tapándose la cara con su panamá.

-Siempre lo hace – dijo el chófer a Juan. Ya falta poco. En cuanto lleguemos se espabilará. Duerme a cualquier hora del día y luego lo da todo al pintar -cuando pinta.

-¿Cuánto hace que lo conoce? –preguntó Juan.

-Veinte años. No, veinticinco. Fui alumno suyo, pero nunca fui demasiado bueno. Él es excéntrico, pero es un maestro. No hay duda.

Salieron de la carretera y tomaron un camino de tierra que bordeaba Fuentidueña de Tajo.

El pueblo estaba en una árida hondonada. Las casas parecían tiestos de terracota puestos en fila. A Juan le pareció que el siena tostado del horizonte era como un pedazo de arenisca de Arizona.

Al quinto bache de la carretera, Fernando se incorporó en el asiento.

-¡Baja la ventanilla! -dijo Fernando.

-Solo hay que darle al botón – dijo el chófer. La brisa del río Tajo les refrescó la cara.

Fernando respiró hondo, sonriendo.

-¡Ay! ¡Esto sí que es mágico!

Aparcaron junto a un cerezo detrás de una enorme colina. Junto al árbol había una casa de labranza blanca de una sola planta. Tenía la pintura desconchada y el tejado de uralita medio hundido. Desde allí no se veían ni la carretera ni el pueblo. Solo olas de amapolas rojas mecidas por el viento. Y más allá del herbazal un atisbo efímero del verde jade del Tajo. El río apenas tendría metro y medio de profundidad pero iba turbio. Parecía insondable como el océano.

Nos bajamos y estiramos las piernas sin decir nada. El chófer entró en la casa y se esfumó.

Fernando se comió seis cerezas y después le ofreció una a Juan. La cereza sabía ligeramente dulce con un punto ácido. Juan buscó las gafas de sol en su chaqueta.

-Americanos -dijo Fernando, sacudiendo la cabeza.

–¿Sabes?, tu padre decía que Madrid ofrecía un regalo a los pintores cada día. Tres cielos: el amanecer, el cenit, el ocaso. Cada uno con su particular bouquet de luz, color y textura.

-¿Y eso no pasa en todas partes?

-No como en Madrid. Ya verás con el tiempo cómo todo es mejor aquí.

-Bueno, ¿abro el maletero?

-Sí, abre el maletero. Deja paso al ingenio.

Juan toqueteó los botones del coche y abrió el maletero para sacar los dos caballetes e infinidad de pinturas y pinceles.

-Y ponte esas gafas. Estaba de broma – dijo Fernando – el sol te va a hacer daño en los ojos. Póntelas.

Se quedaron de pie el uno junto al otro, con los pinceles en la mano.

-¿Cuántos cuadros has pintado?

-Pensé que te lo había dicho ya. Solo dibujo. Lápiz. Algún carboncillo. Pero sobre todo lápiz. Es lo que siempre me ha gustado. Lo hago por diversión.

-Se te va a dar bien. Comienza con los colores básicos. Te pego una puta charla y ahora no se me ocurre una puta cosa que pintar.

-El río es precioso – dijo Juan.

-Ya he visto todo esto antes. Creo que hoy me vas a superar. No tengo nada. Solo un pincel que me pesa entre los dedos. Nada.

-¿Así que es como cuando un escritor se bloquea?

-Supongo que sí.

-¿Y cómo sabes que se te ha pasado el bloqueo?

-Porque dejo de hablar.

Los dos hablaron sobre Madrid y las mesetas, las montañas y los castillos, los colores de la puesta de sol. Juan llevaba ya pintada la mitad del fondo verde de su cuadro, mientras Fernando seguía hablando ante un lienzo vacío.

-El fatalismo del desierto y el verde balsámico de las plantas –dijo Fernando. –Eso es lo maravilloso del chaparral…

Juan dio la última pincelada verde y miró a Fernando. El viejo maestro pintaba con movimientos lentos pero constantes, como si estuviera haciendo tai chi. Juan volvió a lo suyo, ahora pintaba florecillas amarillas. Recordó una vez que su padre le había dicho que el amarillo era la “mitocondria de los colores”. Es más como la cocaína, pensó. Te pasas un poco con el amarillo fuerte y el resultado es un viaje a lo Van Morrison en lugar de una escena pastoral vespertina.

-¿Cómo eliges los amarillos? –preguntó Juan.

Media hora más tarde, Fernando se retiró de su lienzo, se estiró, y observó ceñudo su trabajo

-Bueno, están los amarillos que te comes o te bebes, y luego están los metálicos.

-¿A qué te refieres?

-Caramelo, limón, sirope, mostaza, miel, piña, maíz o la simple mantequilla. Hay tonalidades que te hacen rugir las tripas. Luego están los dorados y sus primos. Pregúntate, ¿se siente, tiene solidez? ¿Cede al tacto? ¿Transmite dulzura o dureza?

-Supongo que este amarillo que he usado en las flores está un poco entre medias.

-Pudiera ser. Fernando se acercó un poco para echar un vistazo. Esas flores son espectaculares. Otro día nos tenemos que llevar unos ramilletes. Pero es hora de volver a Madrid para la entrevista.

-¿Cómo sabes qué hora es? ¿Por el sol? –preguntó Juan.

-No, qué va. Manu nos está haciendo señas.

Miraron al chófer, que estaba apoyado en el coche.

-Perdí por completo la noción del tiempo.

-A ver si va a resultar que eres pintor.

-Aún no he acabado del todo.

-Nunca acabas. Solamente paras. El sol se pone y te vuelves a casa con la familia y los amigos y te tomas un vino.

Se subieron al coche y Fernando se quedó dormido en cuanto emprendieron el camino de vuelta.

-¿Tenemos agua? Estoy totalmente seco ahora mismo –dijo Juan. –El día no ha podido ser mejor.

Fernando dormía. Manu le pasó a Juan una botella de agua.

-Aún no ha terminado tu día –dijo Manu. Madrid es noctámbula.

La periodista Rosa Gómez se sentó junto a Juan y puso en marcha la grabadora. En la mesa, unas patatas y unas aceitunas.

-Son las seis de la tarde en la azotea del maravilloso Hotel Felipe el Hermoso. ¿Qué tal fue el día?

-Bueno, he estado viendo mundo, mirando España a través de los ojos de mi padre. Sus amigos. Sus lugares favoritos. La gente es estupenda. Estoy aprendiendo mucha Historia. Todo eso que nunca me enseñaron en la Universidad. Las cosas de las que había oído hablar, pero que nunca había palpado.

-¡Qué bueno! Nos interesa mucho lo que nos cuentas. ¿Cuándo acabaste la universidad?

-Hace un mes

-Enhorabuena. ¿Y qué te trae por Madrid?

-Quiero hacer un máster. Pero no sé dónde ni para qué. He venido a pasar unos días para decidirme.

-¿Crees que te dedicarás a la pintura como tu padre?

-No lo sé, seguramente no.

-Tu padre es admirado sobre todo por su etapa romántica, por sus paisajes españoles, pero su trabajo posterior –su trabajo actual- es muy realista y se centra en la industrialización americana. ¿Cuál prefieres?

-No lo sé. Me crié con todo ello. Y ahora tengo que formarme una opinión porque todo el mundo lo espera de mí. Pero me llevará mi tiempo.

-¿Y a qué te dedicas profesionalmente?

– Estoy pensándomelo. Todavía tengo que decidirme.

-Bueno, espero que lo averigües pronto. Aquí, es todo un lujo poder decidir. ¿Qué estudiaste?

-Planificación urbanística. Me gusta el arte. Es solo que no sé si seré capaz… mi padre proyecta una gran sombra. Estaré pareciéndole algo torpe…

-…Ha sido un día largo ¿no? Sí… Una cosa, ¿por qué no volvemos a vernos al final de tu viaje?

-Espera, antes de que te vayas. Sé que te parecerá que no tiene nada que ver, pero en el colegio, de pequeño, hice un trabajo sobre los aborígenes australianos. Ellos contaban que en los orígenes del mundo, unos seres gigantescos, con pies y manos gigantescas, moldearon la tierra. Formaron ríos, montañas, valles, desiertos. Todo lo esencial. Hoy, en el campo, me acordé de aquello. De aquel vídeo que vi de niño, de una tierra que lo tenía todo. Supongo que es por eso que los de Hollywood vienen tanto por aquí, a Al…, Alma…

– Almería.

– Eso.

-Lawrence de Arabia.

-Conan el Bárbaro.

– No sabía de esa, qué bueno… Sí que miras con ojos de pintor. Quizás podamos seguir nuestra conversación por ahí cuando volvamos a vernos. Te llamaré dentro de una semana, ¿de acuerdo?

– Tendré más que contar.

-Sal por ahí todo lo que puedas. Recorre la ciudad, no solo los museos.

-Todo el mundo me lo dice.

-Es un buen consejo.

Dispuesto a rematar el día, Juan se sentó en un café cerca de la Plaza Mayor. Miró el reloj y se sentó fuera, donde había mesas preparadas para cenar, y se pidió una copa de tempranillo. Se puso a pensar qué le podría contar a Rosa en su siguiente encuentro.

Un trío flamenco —cantaor, bailaora y guitarra—salieron del local y se colocaron cerca de donde él estaba. El cantaor tomaba una infusión, la bailaora hacía estiramientos y el guitarrista afinaba. Otros dos tipos se unieron al grupo y todos se arrancaron rápidamente por bulerías.

Juan escuchaba deslumbrado. Estaba habituado a oír jazz, folk o blues en Central Park. La gente cantaba contra la guerra o por la paz, o sobre la carestía de la vida o sobre policías con las manos manchadas de sangre. O simplemente se ponían a improvisar y a fumar hierba. Cuando tocaban la guitarra, las notas vibraban, se contraían o saltaban. Hasta Juan se sabía unos cuantos acordes de canciones de cowboy, unos acordes básicos para rasgar la guitarra y llamar la atención de las chicas en el césped de la universidad. Pero nunca había escuchado tocar la guitarra como si fuera un instrumento de tortura. Todo staccato sin notas afinadas. Y a juzgar por la belleza de la protagonista de este teatrillo, el motivo musical era amoroso. ¿Por qué se empeñaba el guitarrista este en que aquello sonara a rayos?

La chica era morena, de ojos castaños y piel del color de la arena de las costas andaluzas. Llevaba un traje negro muy entallado con volantes rojos, y adornos de encaje en los hombros y en el bajo de la falda. En el pelo, una rosa roja, y unos aretes pequeños en las orejas. A Juan le pareció entender que la llamaban Nina.

Al principio, Nina estaba sentada y se daba palmaditas en el bajo de la falda mientras el guitarrista y los palmeros arrancaban el palo. Cuando ya llevaban un buen rato intentando convencerlo, el cantaor se les unió, invitándoles a poner más pasión, más velocidad, más valentía. Nina se levantó y movió su vestido hacia adelante y hacia atrás, taconeando. Durante la mayor parte de los siete minutos de baile, miraba a la incesante corriente de turistas que salían de la Plaza Mayor. Según iba creciendo el tempo de la actuación, se formó un grupo de espectadores que se detenían al pasar. En el momento final de las bulerías se acercó hasta donde estaba Juan. Cuanto más rápido movía el vestido, mejor percibía su perfume. Le recordó al olor mañanero de los jacintos recién cortados del huerto de su madre en primavera, cuando todavía pasaba cada fin de semana en el campo, al norte de Nueva York, antes de irse a estudiar a la universidad.

Con un pisotón y un acorde imposible, la música cesó y Nina terminó su baile apenas a unos pasos de donde él estaba. La curvatura de sus pómulos era suave como el azúcar tostado. Llevaba los labios pintados de rosa refulgente. Pensando si alguna vez él habría hecho algo poniéndole tanta pasión como ella a su arte, se puso en pie como el resto de la clientela del café para aplaudir a los artistas.

Se terminó el vino de un trago, pagó la cuenta, y se subió a un taxi para volver al hotel.

Una vez en la habitación, Juan se asomó al balcón para ver el horizonte. Hacia el oeste, la silueta de las montañas estaba bañada de luz almibarada. Oscuridad impenetrable en los bosques entre la ciudad y las montañas. Cuando la luz del ocaso se desvaneció tras la sierra, los contornos de la capital se asemejaban a una negra fortaleza medieval. No parece apta para turistas, pensó. Hasta que minuto a minuto se fueron iluminando los bares, los hoteles, el palacio. Las farolas y los carteles de los teatros centelleaban rojos, verdes, dorados. Las arcadas y las cornisas de todos los edificios monumentales desafiaban con su luz blanca. La ciudad tenía su particular bóveda celeste, tan grande y luminosa como el firmamento.

Juan entró en la habitación y escribió un correo electrónico:

Hola, papá:

Me encanta Madrid. El primer día ha sido increíble, desde el amanecer hasta el anochecer. No he mirado el móvil en todo el día… bueno, un par de veces.

He estado viendo muchas cosas y disfrutando de todo lo bueno. Tus amigos han sido muy generosos. No había estado tan agotado de pasarlo bien desde que era un chaval en los campamentos de verano.

Te alegrará saber que he estado pintando. Veo colores por todas partes…lo aprendí de ti. En esta cultura hay tantos colores puros, naturales. El rojo del pimentón, el amarillo del azafrán en el arroz, el verde de las aceitunas.

Sé que aquí voy a encontrar mi camino, tengo la sensación de haber empezado ya a andar. He decidido que no voy a ser pintor, espero que comprendas mi decisión. Llevo años pensándolo. No sé qué voy a hacer. Aún.

Mañana voy a ir a una escuela de Arquitectura, Fernando me va a presentar a algunos profesores. Tus amigos se están portando muy bien conmigo. Te prometo que mañana te llamo. Ahora mismo estoy demasiado cansado.

Besos,

Juan

Se quedó dormido leyendo un libro sobre la historia de España. “El flamenco es la música de los gitanos” –decía- “un pueblo nómada que ha mantenido sus señas de identidad a través de los siglos”.

A la mañana siguiente, bajó a desayunar. El conserje le avisó de que había un paquete para él en recepción. Era una pequeña réplica de una brújula marina de bronce, con las palabras “Enrique el Navegante” grabadas en el soporte de madera. Y una nota:

¡Para que no te olvides de Portugal!

-Héctor

John Dos Passos Coggin es nieto de John Dos Passos

Traducción de Rosa Bautista, doctora en Literatura Norteamericana por la UAM y profesora de Traducción en Universidad Alfonso X el Sabio y en el Instituto de Lenguas Modernas y Traductores de la UCM (eventos.uax.es).

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

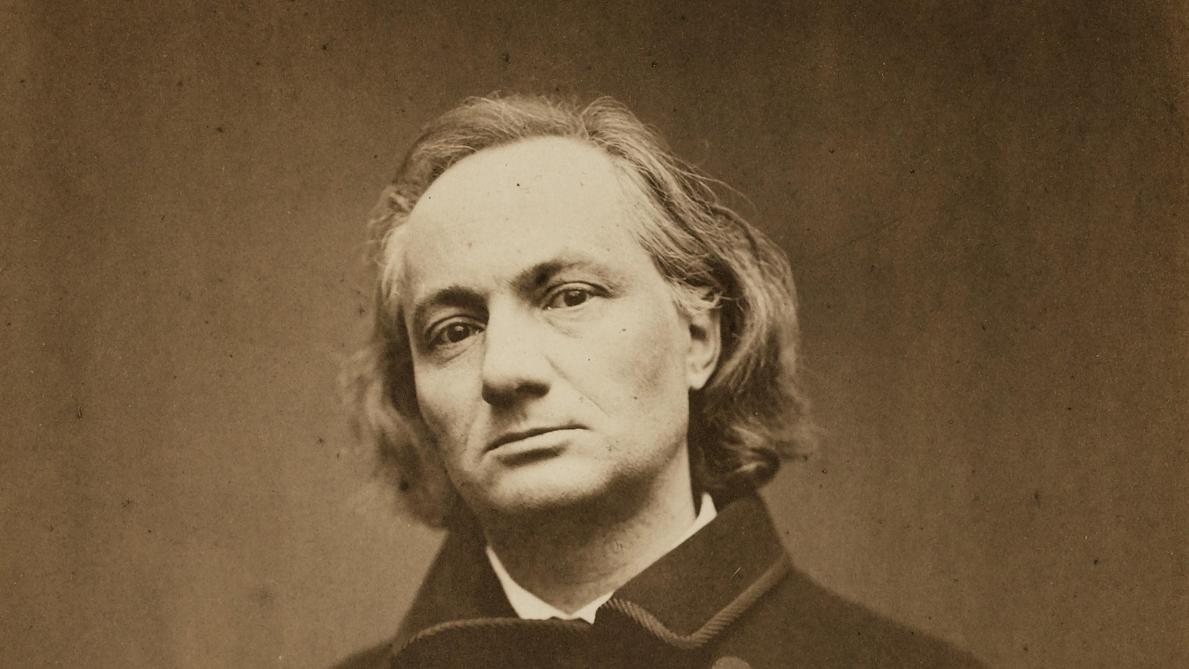

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: