En la trayectoria de Jorge Ordaz (Barcelona, 1946) figuran como hitos las novelas con las que quedó finalista del Herralde (Prima Donna, 1986) y el Nadal (La Perla del Oriente, 1993). Sin embargo, considerar que sus mayores méritos se limitan a esos dos aldabonazos en la puerta de las grandes editoriales sería injusto, porque si algo caracteriza la carrera de Ordaz, desde que se diera a conocer en la década de los ochenta hasta el presente, es la exigencia que se ha marcado en todas y cada una de las páginas que ha escrito, en absoluto desdeñables para cualquier lector medianamente sensible que busque en la literatura algo más que un mero divertimento con el que pasar las tardes. Quien dude de esta afirmación lo tiene fácil para contrastarla: puede acudir directamente al blog del autor y o bien detenerse en las muchas entradas que de él penden o bien acceder desde allí mismo, de manera gratuita, a algunas de las obras que de vez en cuando el autor cuelga en régimen de acceso libre, tales como su Conradiana (un homenaje enjundioso, explícito y rendido al gran Conrad), su Cuaderno de Manila o su antología Casas abiertas, donde hace gala de su otra faceta, la de traductor, vertiendo al castellano una pequeña y delicada muestra de la obra de diez poetas estadounidenses. Residente en Asturias desde 1972 y profesor hasta su jubilación de Petrología y Geoquímica en la Universidad de Oviedo, ha venido impartiendo periódicamente desde fuera de las aulas unas cuantas lecciones de literatura que, aunque no siempre tuvieran el eco que merecían, tampoco dejan indiferentes a quienes han tenido y tienen la curiosidad de acercarse al talento y la sabiduría que de ellas se desprenden.

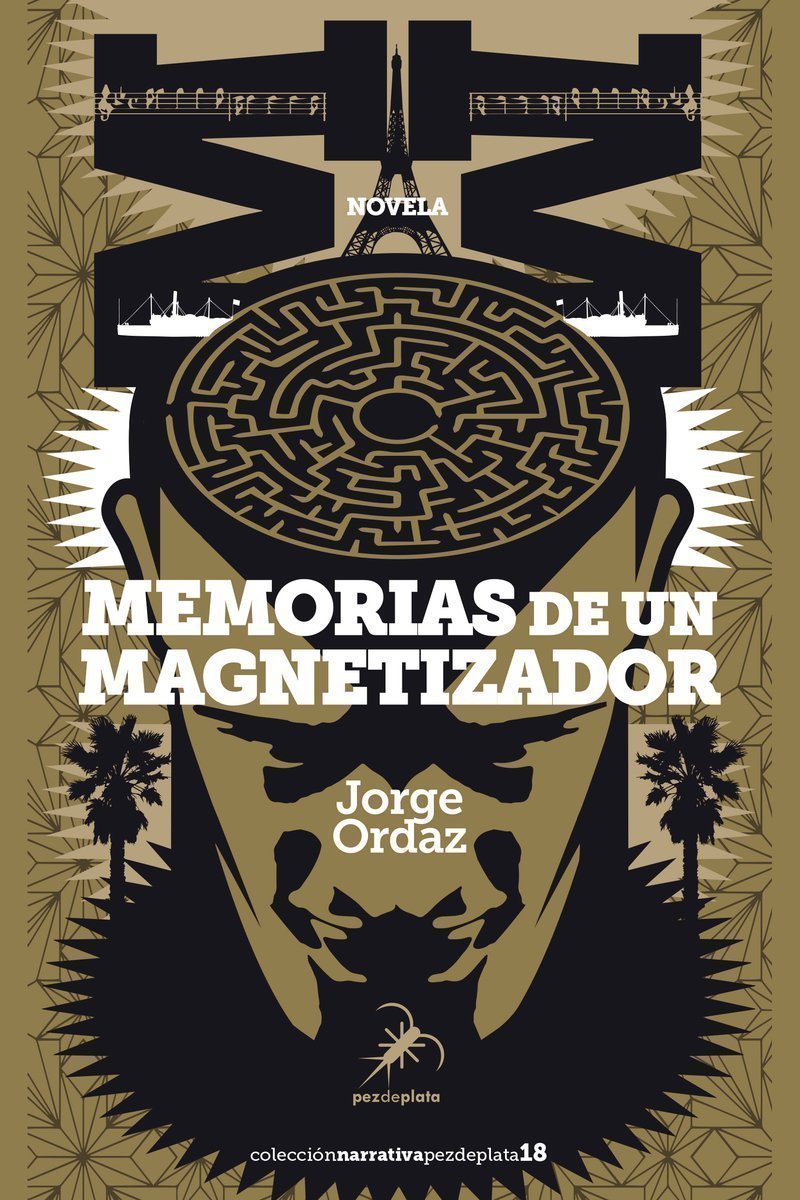

Hago esta larga introducción porque Ordaz acaba de publicar una novela, Memorias de un magnetizador, en la que de algún modo se condensan sus mejores esencias, como si un estado de gracia le hubiese llevado a dar lo mejor de sí mismo en un volumen de grosor mediano (por poco pasa de las doscientas páginas) que se lee con la avidez y la satisfacción que sólo procuran los buenos placeres. Alumbra esta nueva obra en la que en los últimos años se ha convertido en su editorial de cabecera, Pez de Plata, que hace no mucho le publicaba otra novela, El fuego y las cenizas, y le reeditaba su ya inencontrable Las confesiones de un bibliófago, lanzada por primera vez en Espasa-Calpe allá por 1989. En Memorias de un magnetizador, echa mano Ordaz de un recurso que no es nuevo en él, la narración en primera persona por parte de un personaje que pone ante el lector los acontecimientos más reseñables de su vida, y que en esta ocasión casi da lugar a una suerte de aventura picaresca a pesar del propio interesado, que se deja llevar por los acontecimientos con una ingenuidad o una inocencia que nunca alcanzan a desbaratar del todo las miserias de los demás.

El joven Dimas Pons, nacido en Puerto Rico en los primeros compases del siglo XIX, nos cuenta en estas páginas su peripecia vital, deteniéndose especialmente en lo que atañe a su descubrimiento, en el transcurso de una estancia en Barcelona, de la frenología y el magnetismo animal, disciplinas a las que dedicará el resto de su vida. Con esa sencilla premisa argumental, Ordaz va hilvanando una narración en la que la agudeza verbal —hay habilísimos juegos en los que registros contrapuestos se abrazan y se enfrentan dentro de una misma frase—, la imaginación y un humor torrencial y logradísimo no sólo funcionan como meros alicientes o complementos del discurso narrativo, sino que impulsan los mecanismos que paso a paso hacen avanzar la trama y le confieren a ésta cuerpo y sentido. Es la de Ordaz una prosa elegante, curtida en el gusto por los clásicos y la adopción de una poética en la que la palabra bien escrita es la base sobre la que se levanta todo lo demás, y en Memorias de un magnetizador ese punto de partida se convierte en premisa indiscutible para afianzar una novela que es el fresco de una época y el desglose de un aprendizaje que, por muchas particularidades que atesore el protagonista y narrador y por muy lejano que nos resulte el tiempo en el que vive —magistralmente desmenuzado, por cierto—, no deja de ser extrapolable al de cualquier persona que tenga que buscarse por sí misma las castañas en estos mundos de Dios. Si Dimas Pons emplea los primeros capítulos en iniciarse en el dominio de la hipnosis, se puede decir que su autor se revela desde las primeras líneas como un avezado maestro en el arte de atraer la atención de los lectores con su dominio del estilo y el asunto, por su habilidad para maridar forma y fondo y hacer de esa unión un eficaz campo magnético que atrapa sin remedio a quienes se aventuren en sus predios.

Quienes ya conozcan la obra de Jorge Ordaz total o parcialmente, tendrán en este libro una razón adicional para continuar al tanto de lo que salga de su pluma. Quienes, por el contrario, lleguen a él gracias a esta novela, sin duda encontrarán en ella el aliciente para ir en busca de más títulos de los que lamentarán no haber sabido antes. Puedo citar, a modo de ejemplos, su peculiarísimo Diabolicón —una suerte de enciclopedia mínima en torno a las distintas encarnaciones del diablo—, su no menos particular Gabinete de ciencias asturales —escrito en colaboración con Juan Luis Martínez y heredero de una cierta concepción borgiana de la literatura y el mundo— o el reciente La mariposa en el mapa —que vio la luz en la delicada editorial Luna de Abajo y plantea una muy personal búsqueda del escritor Frederic Prokosch—, tres muestras escuetas pero suficientes de que Jorge Ordaz es un escritor al que vale la pena seguir de cerca.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: