Jorge Fernández Díaz llega al restaurante acompañado por Verónica, su mujer. La mesa, elegante y nutrida, está preparada con pulcritud escenográfica y como si hubiese un guion ensayado previamente, la docena de apóstoles de las letras toma simultáneamente asiento cuando el protagonista ocupa su lugar. No hay, sin embargo, ningún Leonardo dispuesto a perpetuar esta última cena, así que discretamente levanto el móvil y hago una foto casi sin mirar. Todos escuchan con atención a Arturo Pérez-Reverte, que traza para la prensa un retrato sintético, objetivo y pulcro del periodista y escritor: “Uno de los periodistas políticos más influyentes de la Argentina; con un exitoso programa en Radio Mitre y un brillante trabajo novelístico que, desde Mamá a La herida, ha ido haciendo de él el narrador que, junto con Soriano, mejor cuenta el alma, la belleza, la tragedia de ser argentino. Y además de todo eso —sentencia—, es mi hermano cuchillero“.

Jorge sonríe a su amigo: “En aquel entonces —cuenta— cuando el joven periodista que yo era convivía con el novelista que quería ser, tuve el atrevimiento de escribir una novela, un guiño a mi amado Conan Doyle, titulado El dilema de los próceres, donde usaba a Pérez Reverte como personaje real. Me llamó para agradecerme, y a partir de ahí trenzamos una amistad que llega hasta hoy. Durante algunos años forcé mi ansia creativa hacia la novela de aventuras “a lo Reverte”, pero no daba ningún fruto medianamente decente; creo que tal vez porque no la escribía para mí, sino para él. Es en esa época de crisis creativa cuando me siento a hablar con mi madre y en seguida me doy cuenta de que lo que había era materia alimenticia más que para el hijo para el escritor”.

Durante 150 horas, Jorge Fernández Díaz entrevistó a su madre, y ambos rieron y lloraron, y de aquello nació un fajo de papeles que eran la historia nunca contada de esa mujer homérica. El manuscrito fue pasando de mano en mano por todos los miembros de la familia, como un talismán, y hubiese tal vez terminado así de no haber sido por Gloria Rodrigué, legendaria editora de Sudamericana, que un buen día lo pidió para llevarlo a su casa de Uruguay, donde las chicas que la ayudaban en las tareas del hogar, emigrantes españolas igual que Carmina, querían leerlo. Durante aquel vuelo ocurrió lo inesperado: la carpeta anillada, abierta para facilitar la lectura, resbaló del regazo tembloroso de Gloria, y las decenas de páginas sueltas alfombraron el piso enmoquetado del avión. La veterana editora, mientras se secaba las lágrimas de lectora emocionada, preparaba, a treinta y tres mil pies de altura, la publicación de este manuscrito familiar con la convicción de que lo que acababa de leer no era la memoria de la asturiana Carmen, sino la historia de la Argentina.

Todo esto lo cuenta Jorge en el restaurante, frente a su plato de comida intacto, y también en el epílogo escrito once años después de la primera edición de Mamá. Pero lo que importa en esta comida son los incisos. Las acotaciones orales de Jorge a la narración fluida de la historia de este libro son fragmentos que dispara casi sin querer, como si apuntara con balas de fogueo a su auditorio. Sin embargo, el que lo escucha con atención termina atónito, apretando el torniquete para no desangrarse, mientras busca un lápiz con el que subrayar en el aire esas frases perfectas.

José Pablo Feinmann, filósofo y guionista argentino, es el dueño de las palabras que, creo, mejor definen este libro: “Mamá es tan simple y poderosa como la vida. Pero la vida no está tan bien contada.”

Así fue como aquella entrevista íntima e inusual condujo a Jorge al territorio donde fraguó definitivamente su voz narrativa; un lugar duro, enrevesado y sutil de fronteras difusas entre épica y ternura que se disolvieron en la saliva de quien tenía mucho que contar y había encontrado la manera de hacerlo.

Su madre era y es esa mujer que hizo llorar a su psicoanalista con una historia construida desde su tristeza honda, estructural, germinando lenta durante décadas; primero en la desolación abstracta de aquella niña de 15 años a bordo de un barco cargado de inmigrantes y después en los años de exilio, donde los jirones de felicidad que pudo arrancarle a la vida nunca sirvieron para cubrir la desnudez del desarraigo.

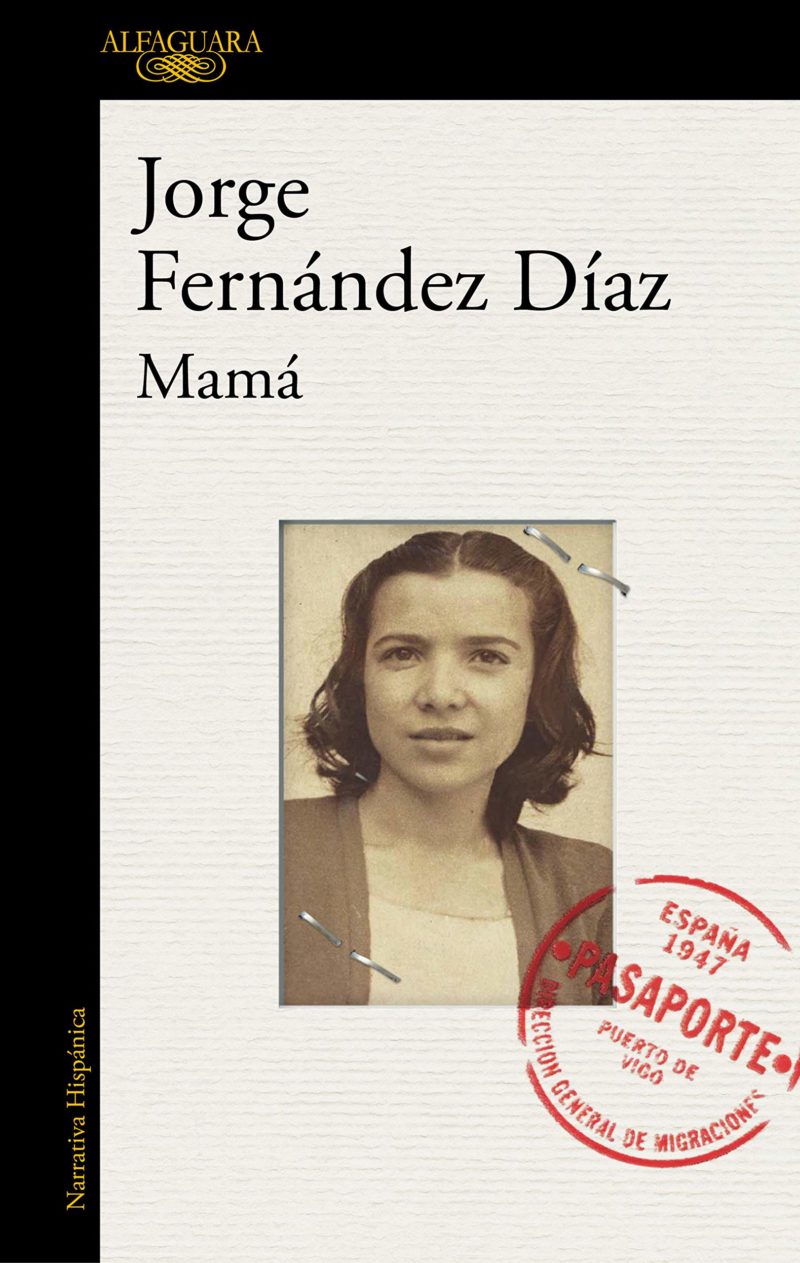

Y a pesar de todo (me digo mirando mi libro cerrado lleno de post-its y apuntes en los márgenes, junto al exquisito asado que aún no soy capaz de tocar), Mamá no es una historia de tristezas sino un ejercicio involuntario de perfección narrativa, que es la forma escrita de la felicidad en estado puro. Miro la fotografía que adorna la portada de la edición de Alfaguara, la de la muchachita emigrante, y recuerdo el diálogo con el que se cierra esta historia que nunca se cerrará del todo:

—Si vas a escribir algo sobre este momento te pido que pongas la verdad —me advirtió levantando el dedo.

—¿Y cuál es la verdad?

—Que ahora soy completamente feliz. Lástima que soy vieja.

Cuando regreso a la conversación, descubro que ha tomado derroteros académicos propios de cualquier sobremesa, y que los comensales se dividen, con educada cortesía, entre los que piensan que Mamá es periodismo y los que afirman que es literatura. Abro de nuevo la novela y leo, distraída, el índice: Mimí, Mamá, María, Carmina, Consuelo, Marcial, Mary, Jorge, Gabi, Otilia; diez nombres alineados como una columna vertebral de vidas transportadas a la literatura a partir de un torneo de palabras tan peligroso que hubo de hacerse con la protección de la armadura del periodismo.

Jorge Fernández Díaz fue capaz de incubar desde el periodismo más profesional la ternura de los hechos, usando para ello un innato talento de intuición literaria que roza casi lo musical. Así se escribió Mamá; así la hemos leído y así podrán leerla ahora en España todos aquellos que estén dispuestos a beber hasta la última gota de esta belleza construida con la transcendencia de lo cotidiano.

-

Arte y ciencia de la guerra

/abril 19, 2025/No era solo una cuestión de fracaso patriótico (hiriente aunque asumible, al fin y al cabo, en un tiempo de constante efervescencia combativa), sino de las características intrínsecas del mismo: el noble ejército prusiano, orgullo de una aristocracia que veía en la guerra la más alta de las misiones humanas, se veía derrotado por un ejército, como el de Napoleón, compuesto de revolucionarios y gente del pueblo, ¡casi unos desarrapados, como quien dice! Ahora bien, desde un punto de vista más global, lo más adecuado es situar a Clausewitz no tanto en relación con una batalla concreta sino en el…

-

La locura de Robert-Juan Cantavella

/abril 19, 2025/Foto: Isidre Estévez. De alguna manera, Juan-Cantavella convierte esta novela epistolar en una larga reflexión sobre la tradición literaria y sobre el modo en que los escritores se roban los ‘trucos’, dando a veces la sensación de que se están copiando unos a otros, cuando en verdad están haciendo que la literatura evolucione. Robert Juan-Cantavella mantuvo una conversación con Anna Maria Iglesia en el marco de los “Diálogos online” que la ACEC (Asociación Colegial de Escritores de Cataluña / Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya) realiza con el apoyo de CEDRO.

-

Los 7 mejores melodramas para ver en Filmin

/abril 19, 2025/1. Imitación a la vida (Imitation of Life, Douglas Sirk, 1959) 2. Madame de… (Max Ophüls, 1953) 3. Ondina. Un amor para siempre (Undine, Christian Petzold, 2020) 4. Carol (Todd Haynes, 2015) 5. Los puentes de Madison (The Bridges of Madison County, Clint Eastwood, 1995) 6. Two Lovers (James Gray, 2008) 7. Jennie (Portrait of Jennie, William Dieterle, 1948)

-

4 poemas de Sofía Gómez Pisa

/abril 19, 2025/Foto: Julieta Bugacoff. *** 1. en el futuro los drones lo habrán copado todo fácil para ellos pues siguieron desde hace años todos nuestros movimientos inclusive los bancarios drones y repartidores de pedidos ya llenan ahora las calles de luces y velocidad los humanos refugiados en sus casas miran al sol solo al atardecer momento en que la ardentía del clima que cubre la tierra, baja y entonces salen de sus oficinas con delicados movimientos de yoga *** 2. la proximidad al objetivo estaba dada cualquier civil podía ser el próximo los humanos parecían desde acá meras piezas de un…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: