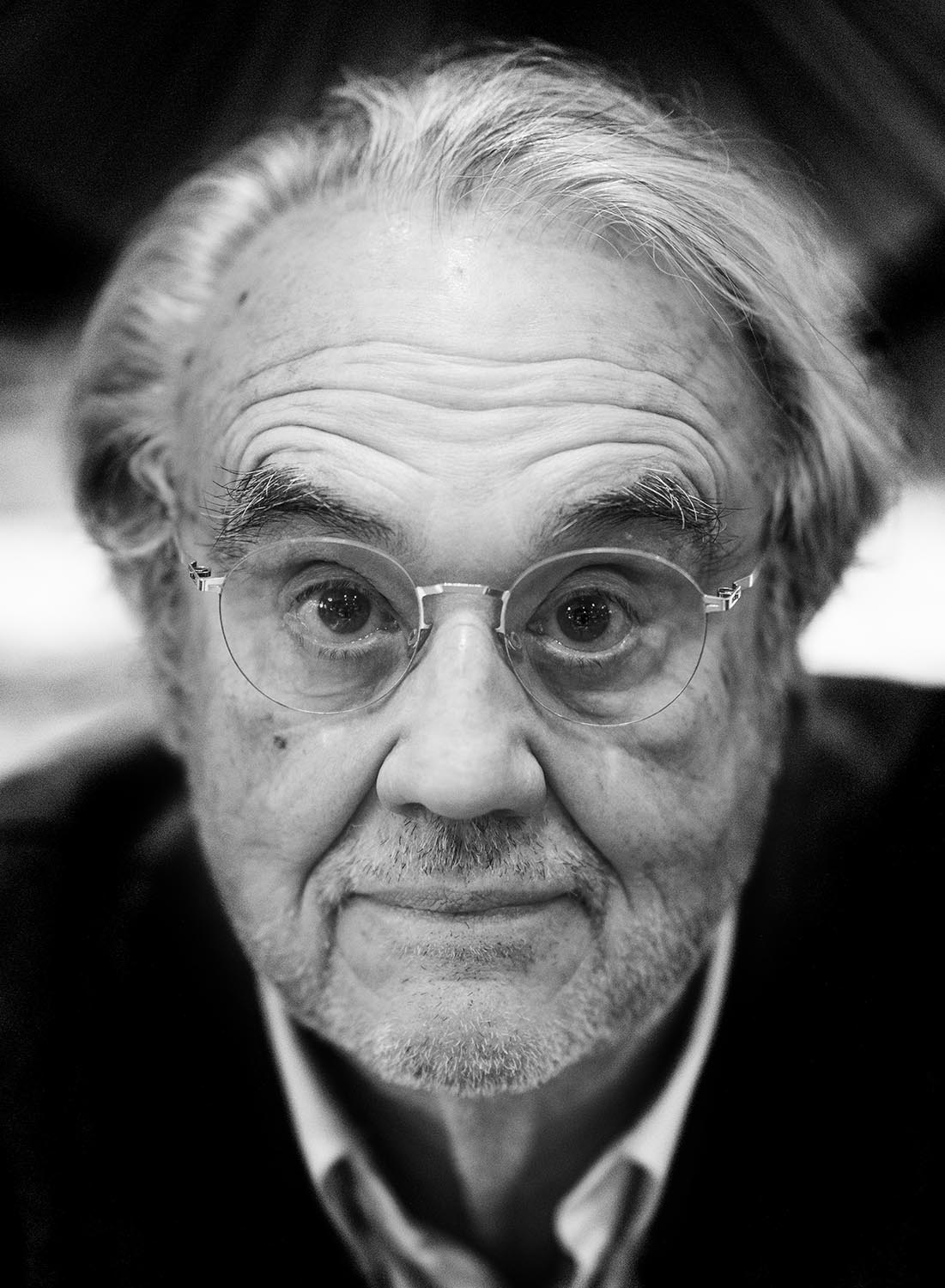

Manuel Gutiérrez Aragón (Torrelavega, 1942) escribe, como Montaigne, hablándole al papel “como le hablo a cualquiera con el que me encuentre”. Su última novela, Rodaje (Anagrama, 2021), se enmarca en 1963, en un Madrid de un millón de cadáveres, según las estadísticas de entonces, sobre el que “una gran vaca amarilla camina con lentitud mientras de su cálida ubre fluye un largo reguero de leche” (Dámaso Alonso). El director de Habla, mudita, Maravillas, Demonios en el jardín o Todos estamos invitados cuenta las aventuras de Pelayo Pelayo, un joven cineasta que le “imita muy bien” y que intenta filmar una película lidiando con actores caprichosos y productores al servicio del capital, militando en el PCE, capeando los problemas con su novia y, sobre todo, recorriendo una ciudad fascinante, perdida y temible, en la que los señoritos podían torear a enanos por cinco duros, Julián Grimau era condenado a muerte y los homosexuales se metían mano en las butacas del Cine Carretas. Zenda conversa con el académico de la RAE y Premio Herralde 2009 por La vida antes de marzo en el Café Comercial, uno de los escenarios clave de su última obra.

—Primero, sobrevivir (risas), y vigilar un poco el coco, porque hay muchos que lo están perdiendo. Hay que buscarse distracciones. Entonces, ¿qué distracciones se pueden buscar? Pues, por ejemplo, escribir una novela, que es una cosa barata y fácil (risas).

—¿Y lo más noble?

—Lo más noble sigue siendo ayudar a los demás. Siempre lo fue. Yo me eduqué en una época en que la solidaridad era muy importante. Pienso que la solidaridad ha bajado, pero lo más noble sigue siendo la solidaridad, de la forma que sea.

—“Todo el mundo sabe que los buenos tipos perdieron, todo el mundo sabe que la lucha estaba amañada”, cantaba Leonard Cohen en “Everybody Knows”. ¿Lo suscribe?

—Es una visión pesimista del mundo moderno que es bastante real. No lo suscribo, pero la foto es auténtica.

—En su película Habla, mudita, José Luis López Vázquez intenta que una joven muda aprenda a hablar; en Feroz, film “sobre el adiestramiento de los seres humanos”, Fernando Fernán Gómez hace lo propio con un oso. ¿A quién enseñaría hoy a hablar?

—A muchos actores. Muchos actores hablan muy mal, se les escucha muy mal. Pienso que los actores tienen que recuperar el hablar bien, cosa perdida. Antes, como se educaban, sobre todo, en el teatro, tenían que hablar tan bien para que se les oyera hasta en la última fila de butacas. Pienso que los que tienen que hablar bien son, por supuesto, los actores. Con los políticos ni siquiera merece la pena esforzarse: no creo que se lo merezcan.

—¿Y a quién enseñaría a callar?

—(Risas) Bueno, enseñar a callar… Yo creo nadie se debe callar. Hay que hablar con propiedad. Callarse, callarse… no: nadie se debe callar. Incluso los que hablan mal y dicen mentiras: tienen derecho a contar sus mentiras.

—En la época en que transcurre la trama de Rodaje, su última novela, una palabra de más podía salir muy cara.

—Una palabra de más podía salir muy cara y, de hecho, ocurría. Entonces sí que callar era importante. Tú fíjate: cuando detuvieron a Grimau, algunos de los que vivían con él dijeron: “Podemos seguir volviendo a dormir a casa, porque este nunca hablará”. Entonces, el valor del silencio tenía su importancia. Y fíjate la confianza que tenían en él, diciendo: “Este no va a cantar”.

—Si yo le digo Julián Grimau, usted me dice…

—Partido Comunista.

—Y si le digo comisario Conesa…

—Es lo que antes eran las cloacas del Estado, y mucho peores que las de ahora. Los que están ahora son aprendices al lado de los de entonces.

—En la novela, Juan Antonio Bardem le dice a Pelayo: “Yo solo tengo esto, hijo. (…) Me refiero al Partido. El cine es mi profesión, mi maravillosa profesión. Pero no deja de ser una actividad externa. El Partido es otra cosa, es mi vida”.

—Ten en cuenta que nosotros nos sentimos comunistas porque el PCE era el que luchaba contra el franquismo. Entonces no podías esforzarte en buscar al PSOE o a la democracia cristiana, porque no existían: ni en la facultad, ni en las fábricas, ni en ninguna parte. Del PCE de entonces tengo un buen recuerdo: era muy solidario, la gente se ayudaba mucho. Era como una familia. Evidentemente, también es verdad que era un tanto obtuso, que las cosas sólo se veían desde el prisma del Partido y de las consignas del Partido, pero, desde luego, si tuviera que elegir una palabra para definir aquella época, sería la de “generosidad”, y el Partido era muy generoso. Bardem dice: “Es mi familia”. Porque es verdad: los amigos, las relaciones, las conversaciones, lo que giraba en torno a la actividad de un militante… un militante sólo vivía para el Partido. Todo eso a mí me sigue resultando admirable: que alguien por creer en que la cosa podía mejorar, por creer en que el ser humano podía tener redención, se dedicara a la política. Porque te puedo asegurar que allí no cobraba nadie. El oro de Moscú no existía: se hacía por mero altruismo. ¿Que había un componente religioso en eso? Pues seguramente.

—Usted se dio de baja del PCE cuando es legalizado.

—Sí, porque mi imperativo moral, digamos, que era acabar con el fascismo, ya estaba encaminado. Nunca se acaba del todo con el fascismo, pero bueno, yo no me sentía político, no me sentía leninista y, entonces, decidí dejar el Partido un poco antes de que lo dejaran otros muchos.

—Ahora, lo raro es encontrar a alguien que no diga “yo estuve ahí”, pero usted ha contado alguna vez que en el PCE eran pocos y no estaban, precisamente, bien vistos.

—Éramos muy pocos y resultábamos gente extraña y mal vista. En la Facultad de Filosofía existía la mesa de los rojos, y éramos tres o cuatro. Se sabía quiénes éramos.

—En la novela aparece también Berlanga, quien, escribe usted, “se sentía acosado por los que eran comunistas, a los que suponía instigados por Bardem”, mientras rodaba, ni más ni menos, El verdugo.

—Sí. Entonces, mientras Berlanga rodaba El verdugo, nadie sabía que El verdugo iba a ser El verdugo. Ni siquiera Berlanga. O sea, de Berlanga se esperaban comedias ácidas, de humor negro, pero que fueran comedias y que, por lo tanto, no tuvieran una gran repercusión política. Entonces, mientras se rodaba El verdugo, la censura no sospechó nunca la bomba que se estaba fabricando. Y Berlanga y su equipo tampoco. Fue después, cuando se terminó y se pegaron todas las secuencias, cuando se dieron cuenta de que aquello trascendía con mucho no ya una comedia, sino un drama, una tragedia… Era no sólo un alegato contra la pena de muerte: ponía la condición humana entre interrogaciones. “¿Esto por qué ocurre?”. Fíjate: la gran paradoja es un verdugo que no quiere ser verdugo, pero que necesita ser verdugo para poder comprarse una casa. Todo eso, contado así, es una situación de humor y, sin embargo, la película resultó ser una bomba. ¿Por qué fue una bomba? Por muchas razones. Una de las cuales es que en Italia, por ejemplo, donde se estrenó la película, a Franco se le llamaba “el verdugo”. Entonces, una película que se llamaba El verdugo, y que venía de España… Nadie pensaba que El verdugo iba a ser El verdugo. De hecho, cuando se estrenó, tampoco. Se estrenó en el Cine Rosales, no muy lejos de aquí, que estaba en la calle Rosales y era un cine pequeño. No estaba en la Gran Vía, que era donde se estrenaban las películas importantes. O sea, que era una película considerada fuera del circuito de los cines comerciales, que eran siempre los del centro. Y tampoco estuvo mucho tiempo en cartelera. La importancia de El verdugo fue creciendo de pronto. Y la gente de izquierdas que no tenía especial, cómo te diría yo… (piensa) a Berlanga lo consideraban un actor de comedias fallero. Y eso cambió con El verdugo. Pienso que uno de los motivos fue que esa película tenía un guion de Azcona, y el encuentro de Azcona y Berlanga, que ya se había producido en Plácido, fue decisivo. Entonces, el propio Berlanga también cambió: pasó de ser una especie de fallero valenciano a alguien profundo, con una crítica no ya de la sociedad, sino con una mirada del ser humano tremebunda. Total, que fue el giro del espectador de izquierdas, que consideraba a Berlanga un artista de comedia, y pasó a tomarlo como algo más tremendo. Fue un giro total. Porque los años sesenta fueron un giro en general. Luego fueron eclipsados por los ochenta, porque fueron más vistosos por la Movida, porque en España ya existía la democracia… pero los sesenta son los años de la Revolución de Mayo: cambian las costumbres y los pensamientos. La gente empezó a pensar de otra manera, a criticar a toda autoridad, a dejar de creer en la URSS como liberadora de la Humanidad… Todo eso se produjo en los sesenta. Y para mí, el rodaje de El verdugo fue importante porque es el primer rodaje al que asistí. Yo era un pobre chico de provincias que acababa de llegar a Madrid y se había matriculado en la Escuela de Cine. Yo no había estado nunca en un rodaje, y nos llevaron a todos como se lleva a los chicos en los colegios.

—De excursión.

—Sí, sí (risas). Y nos llevaron a ver cómo era el rodaje de El verdugo. Joder, yo cuando vi cómo era un rodaje, con 40 personas circulando por allí, esperando órdenes… era una cosa como militar: todos esperando órdenes, un caos que no sabías por dónde iba a salir nadie, y que había uno que mandaba pero que estaba allá, muy lejos, que era el director. Eso me impresionó mucho.

—Por cierto, ¿había tirantez en la relación entre Berlanga y Bardem?

—Hasta ahora se ha puesto juntos a Berlanga y Bardem, como dos compañeros de cine y tal… La verdad es que se llevaban bastante mal. Aparentemente no, pero Bardem, en los sesenta, era el hombre apoyado por el aparato del Partido, el que hacía cine comprometido y tal, y el otro no. Y sin embargo, hay que ver las vueltas que dio enseguida la sociedad española, ¡la sociedad española, eh!, para convertir a Berlanga en el referente, y a Bardem no. Pero entonces, el referente, incluso en Europa, era Bardem. Lo que pasó es que la sociedad española cambió y empezó a ver la vida de otra manera, y prefirió verla a través de las películas de Berlanga y no a través de las películas de Bardem.

—¿Hasta qué punto se parecen usted y el protagonista de la obra, Pelayo Pelayo?

—Nos parecemos bastante. No soy yo: empecé en el cine diez años más tarde. Pero los recuerdos, los personajes, los cafés son los que yo frecuentaba… O sea, no soy yo, pero Pelayo Pelayo me imita muy bien.

—En mi opinión, uno de los momentos más impactantes de Rodaje es el del vagabundo toreado primero y golpeado después por unos matones. Pelayo les increpa, agarra a uno por la camisa, y usted escribe: “Tiempo después, meses, años, Pelayo recordaba la escena vivida aquella noche”. ¿Eso lo ha visto?

—Sí. No exactamente allí, pero sí. Ese desprecio del señorito por el mutilado era muy español. Ahora, eso parece imposible, como parece imposible insultar a una mujer. Pero entonces era una cosa frecuente. Por ejemplo, torear enanos. Le dabas cinco duros a un enano y le toreabas. Ese tipo de señoritismo español era frecuente.

—El libro arranca con un verso de Dámaso Alonso: “Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas)”. Estamos conversando en uno de los escenarios que más aparecen en Rodaje, el Café Comercial. En su última novela, ¿el ecosistema es también un personaje?

—Sí. Yo eso no lo sabía. Ya sabes que el autor, como el marido, es el último en enterarse (risas). Madrid es un personaje muy importante, pero eso me lo han descubierto los demás. Todavía quedaba un poco del Madrid de la bohemia, de los noctámbulos. Ahora no existen noctámbulos: la gente sale o no sale, pero no existen noctámbulos. Ahora, simplemente, se acuestan tarde (risas), pero entonces, la de noctámbulo era casi una profesión. Entonces, era un Madrid en el que, después de las doce de la noche, había que buscar los sitios que quedaban abiertos, los bares terminales, que se llamaban. Ibas a un bar y te daban vino o tortilla de patata. Era un Madrid que tenía algo de la vieja bohemia de Valle-Inclán, pero ya era un Madrid en desarrollo. ¿Por qué? Porque habían llegado los americanos. Existía, por ejemplo, el Nikka’s, que era un bar que había puesto Nicholas Ray cuando vino a rodar 55 días en Pekín, estaban los estudios Bronston ya… Era un Madrid desarrollista. La novela coge los últimos estertores del Madrid bohemio, de torear enanos en una plaza de la ciudad, y un Madrid en desarrollo en el que venían las turistas y las chicas aparecían en bikini. Era un contraste tremendo: se dejaba atrás la posguerra, un mundo gris, y se descubría que había un mundo distinto. Y eso, en parte, fue gracias al cine.

—¿Madrid sigue siendo “una ciudad de más de un millón de cadáveres”?

—No, ahora hay más (risas). La frase de Dámaso Alonso era estremecedora. A mí siempre me ha impresionado mucho. Vivo en una casa que está al lado de donde vivía Dámaso Alonso, y siempre que paso por allí me acuerdo de la frase.

—Al final del libro, escribe que el protagonista “padece el vértigo de mirar y de asomarse al abismo”: “Siente el ansia de vivir y ser vivido, el deseo de crear, como Dios Padre cuando, en un momento de buen humor, decidió hacer unas criaturas a su imagen y semejanza”. Eso lo siente Pelayo Pelayo, pero que me aspen si no lo siente Gutiérrez Aragón.

—Lo que me impresionaba del cine… (Piensa) Yo venía de la literatura. Cuando eres niño vienes, sobre todo, de la literatura… Bueno, ahora los niños vienen del cine, pero en fin: lo que me impresionó del cine es que era como un acto de la creación de Dios. O sea, tú cogías a unos señores, les decías ponte aquí… En los libros sólo manejas palabras; en el cine cuerpos. Es acojonante, ¿no? Eso me impresionó mucho del cine. Yo era un chico de provincias que, se supone, iba a escribir. Cuando llegué a Madrid, cambié. Y del cine me impresionó que era como el acto de la creación de Adán y Eva. Decías: “Hala, levantaros del polvo, y poneros a hacer cosas”. Era como decir: “Motor, acción”.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: