Manuel Vicent serpentea entre la memoria personal y colectiva en este libro de estampas donde cabe todo, desde la niñez entre ranas y luciérnagas, los ecos de “Monday, Monday” de The Mamas & The Papas, Mari Trini, limpiabotas, su vano intento de entrar en la Escuela de Cine, “el vaho de aceite que salía de la bodega” y el advertir la cara oculta de la tramoya de la vida a través de una literatura asombrosa. Una historia particular (Alfaguara) es un mosaico ajedrezado de incertidumbres y certezas de un escritor de 88 años con el que medio país se desayuna los domingos para entender y entenderse.

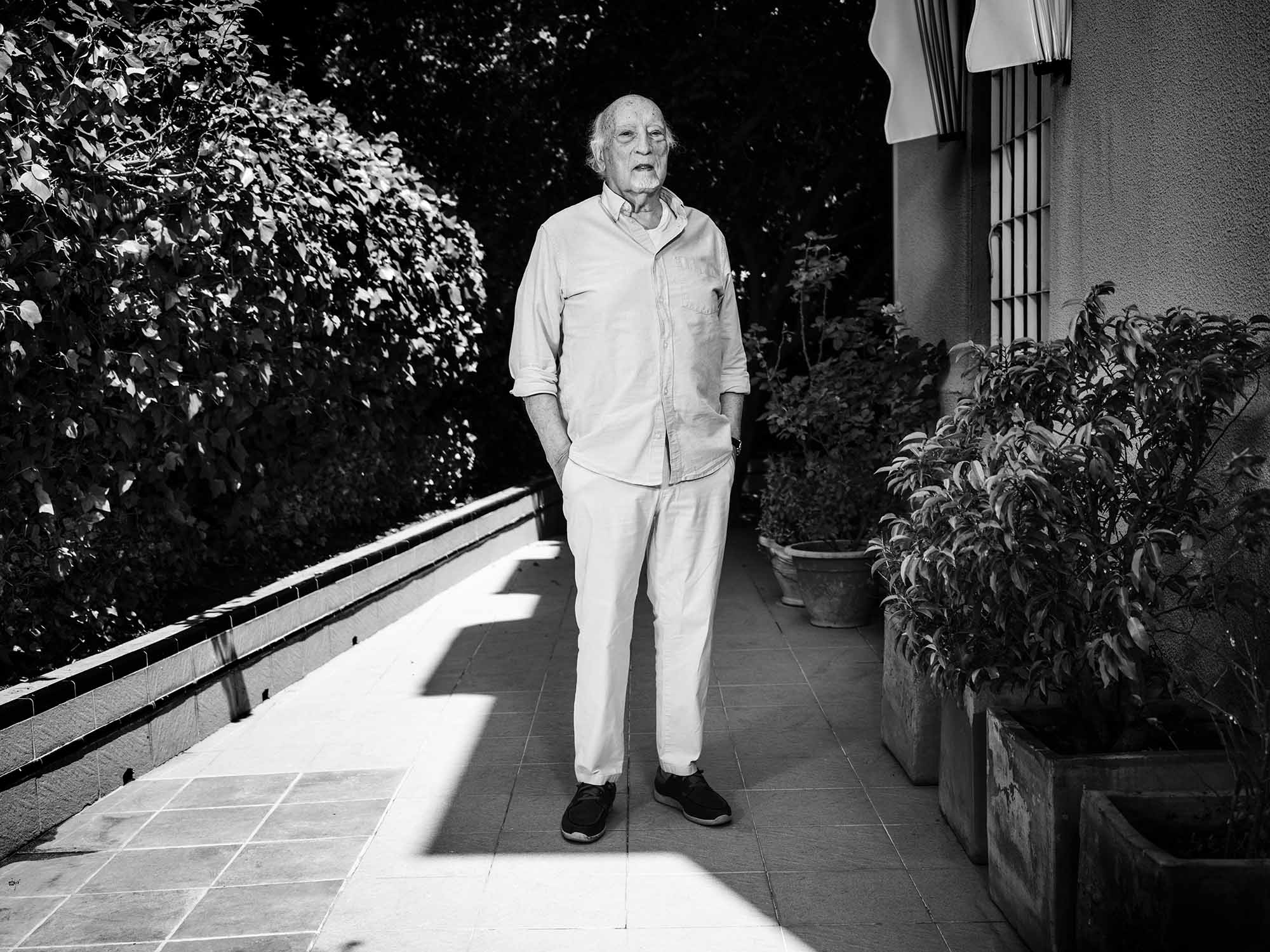

“Hay varios nidos de pájaros por aquí, dos de gorriones y uno de mirlos. De niño yo sabía mucho de eso. Este que pía es un gorrión que está pidiendo comida. Aquello es un pruno. Hay también un membrillero, unas adelfas y esta es una glicinia; tiene unas hojas moradas muy bonitas”. La casa de Manuel Vicent es un chalet de tres plantas sin piscina en una colonia construida durante la posguerra en la zona norte de Madrid. Sólo falta un reloj de sol. Es la una de un miércoles caluroso de junio.

*******

—Está teniendo mucho ajetreo estos días, sale en todas partes.

—Ahora no sólo tienes que escribir sino promocionar el libro, lo cual es complicado porque como te exhibes, das la cara, te conocen. Encima tienes que caer bien; unos caen bien y otros no caen bien.

**

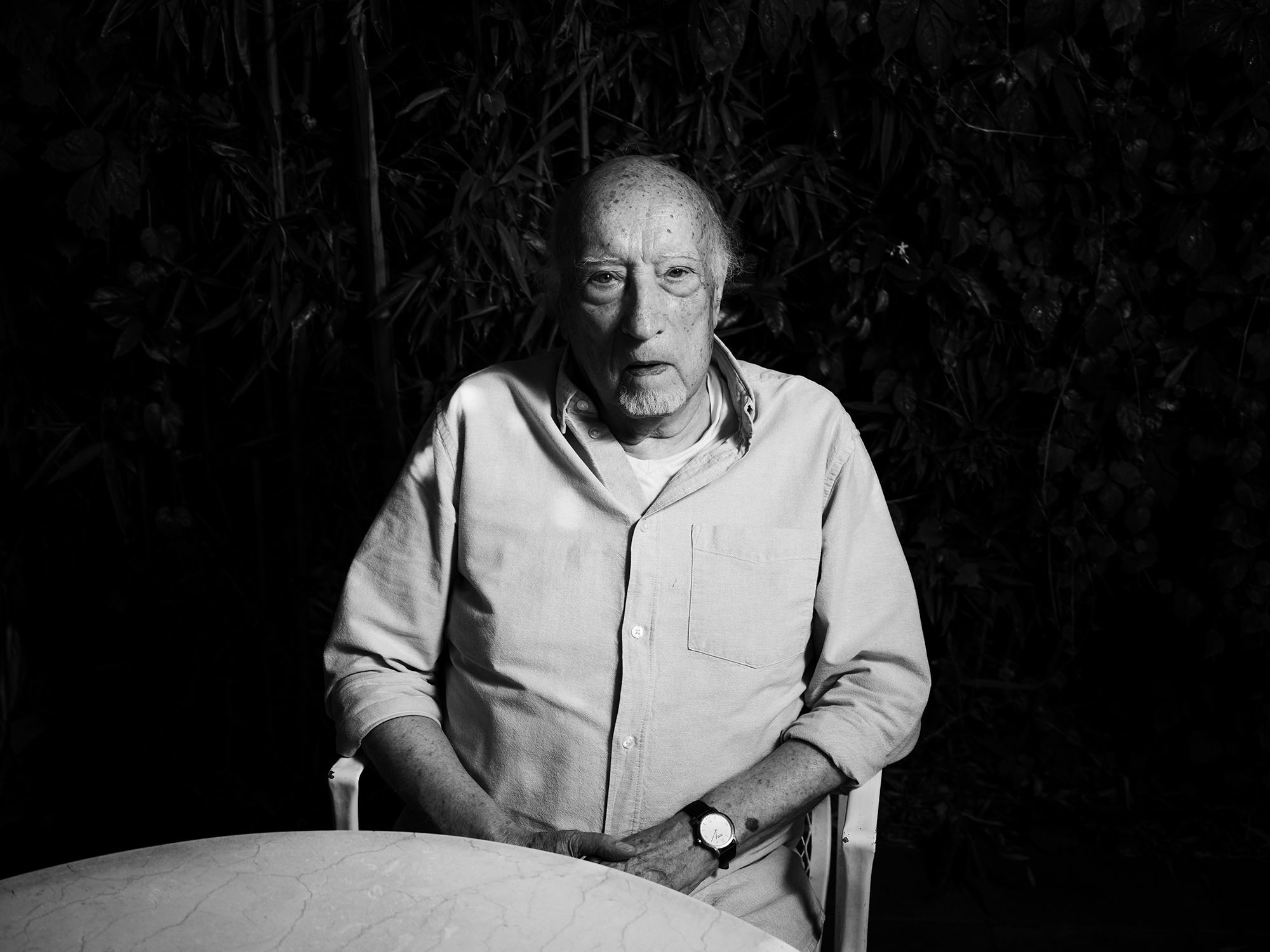

Manuel Vicent (Villavieja, Castellón, 1936) posa obediente para Jeosm, el fotógrafo. Hablan entre ellos de si el primer plano, de si no se pueden mejorar, de si con brazos cruzados, de si de perfil. Los mirlos y los gorriones siguen a lo suyo. Alguien sierra un metal a lo lejos. Una perra blanca vigila desde el interior de la casa a través de una cristalera.

**

—¿De qué raza es?

—No me lo preguntes porque es cubana, era de mi hijo —Mauricio, fallecido el pasado año—. Es muy simpática. Se llama Blackie. Yo tengo una perra negra, Lia, un nombre gallego.

—¿Qué ha hecho esta mañana?

—Yo me despierto a las siete, siete y media. Pongo la radio, oigo noticias y cuando ya han pasado dos boletines en la SER, o en Onda Cero, o en Radio Nacional a veces, cuando veo que ya todo es rodillo, me pongo música clásica.

—Radio Clásica.

—Sí, Radio Clásica. Salgo de la cama a las nueve, nueve y media. No me acuerdo jamás de haber andado por la casa en pijama, con babuchas. De la cama voy directamente al cuarto de baño, salgo duchado y a partir de ahí bajo, me preparo el desayuno, leo el periódico, que me lo han traído, y después, a partir de las once o así, subo a mi estudio y me siento delante del ordenador a ver qué se me ocurre.

—¿Sin ninguna idea previa o teniéndola?

—Llegó un momento en que me curé de la neurosis de ser un escritor que escribía de lo que se me ocurría, me convertí en un escritor profesional. Un escritor profesional es aquel que se sienta una hora a trabajar y se le ocurren las cosas sentado, trabajando. Si yo escribo el artículo del domingo el viernes a las once o a las doce es lo que se me ocurre en ese momento. Ahora, si ya tengo una idea la aprovecho, pero no voy buscando temas.

—Digamos que le vienen.

—Un profesional, sea albañil o carpintero, trabaja en un horario. Y ya está, punto. Unas veces se te ocurren cosas bien, otras mal, otras regular.

—¿Y no lleva encima una agenda?

—No. Lo he intentado, pero no. Porque muchas veces tienes una idea, una palabra que dices “andá, esto me puede servir para un artículo”. No lo he conseguido. Tengo la idea de que escribir o el escritor —porque en mi caso ser periodista de noticias no soy, no tengo idea de qué le puede gustar a la gente— trabaja mientras está viviendo. Yo no concibo que un escritor pierda el tiempo nunca, porque mientras vive está aprendiendo, está mirando la vida, está observando la gente, si vas en un autobús estás oyendo una conversación. Incluso soñando, porque soñando sueñas cosas que no recuerdas, recuerdas que has soñado, pero no recuerdas lo que has soñado; pero eso está dentro del almacén de las ideas. Para un escritor vivir es trabajar, y con eso me consuelo de no ser un vago. Yo no soy un vago, yo soy un señor que va por la calle y veo a dos adolescentes que se besan sobre el capó de un coche o a una niña que va con un estuche de violonchelo en la espalda o a alguien que ayuda a pasar a un ciego en un paso de cebra. La vida.

—Y eso ya le sugiere.

—Eso es el alimento que luego fluye en la literatura. Una vez lo has macerado, lo has hecho fisiología tuya, sale.

—Tiene muy buena memoria porque en este libro, en Una historia particular, se acuerda de que estaba en un capazo cuando tenía dos años.

—Sí, sí. Tengo muy buena memoria visual, de estampas, de escenas, pero para las caras, para los nombres… A mi edad es un privilegio seguir con la memoria que tengo, desde luego.

—Y memoria olfativa.

—El olfato y el sonido. Sobre todo el sonido, es lo que más lejos te lleva. Una canción te lleva a un paisaje. De los cinco sentidos corporales, el sonido es el que más rápido entra en el fondo del cerebro. Y el primero que oyes, porque oyes el dumb dumb del corazón de tu madre que se reproduce en todo el rock, en todas las discotecas. Si tú has vivido alguna vez en un primer piso donde debajo hay una discoteca, ese dumb dumb, dumb dumb, dumb dumb… Cuando ves pasar a un macarra con las ventanillas abiertas y la radio a toda leche, dumb dumb, dumb dumb, dumb dumb. Y es el último sentido que se pierde. Cuando estás agonizando el oído todavía te funciona, la vista no, el olfato no, el tacto tampoco.

—O sea que el oído le lleva a “Mi casita de papel”, que es la primera canción que…

—Tú no te acordarás porque eres joven, pero… Es la primera canción que oí. Oí realmente otras. Yo estaba en casa de mis abuelos, era muy pequeñito, era invierno y estaba en el comedor, junto a la chimenea, y un grupo de chavales que a lo mejor tendrían quince o veinte años pasaron cantando “Ay Jalisco no te rajes”. Lo cantaban a coro y eso fue lo primero. Bueno, antes oí en la despensa de casa, toda la familia refugiada, un bombardeo cerca y una tía mía rezando “Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal”. Unos sonidos densos, profundos. Y una criada, que se llamaba Rosario, decía “las bombas, las bombas”. Desde Villarreal estaban bombardeando Nules, que estaba al lado. Se oían las bombas. Ese es el primer sonido que yo tengo en la memoria, después ya las canciones, “Mi casita de papel”. Y sobre todo un chaval que estaba a mi lado, mayor, de cinco años, en un caballo de esos de tiovivo que cantaba esa canción; y al final, una voz femenina hacía “adialeu, adialeu, adialeu”, y el chico decía “qué puta, qué puta”. Yo no sabía qué quería decir puta, y lo dejé pasar.

—Decía antes que no era vago, pero sí parece que vive en cierta abulia. Ha dicho alguna vez “pertenezco a la escuela de la abulia”, que no es lo mismo que pereza, claro.

—Es el dejarlo pasar. Si no te obligan, no lo haces. Por eso el periodismo me ha ayudado mucho, porque el periodismo es un encargo, tienes que hacerlo, te comprometes y lo haces. En eso yo he sido responsable, pero si me hubieran dejado, “escribe cuando quieras, lo que quieras”, yo no hubiera… Tal vez hubiera escrito, pero no tanto.

**

Ya lo dejó claro en la celebrada, y con tanta razón, Tranvía a la Malvarrosa (1994, Alfaguara): “Mi primera obligación es respirar, llamar a cada cosa por su nombre sin juzgar nada y ser feliz”.

**

—También es magnífico Memorias de sobremesa. Conversaciones de Ángel S. Harguindey con Rafael Azcona y Manuel Vicent (El País-Aguilar, 1998), donde usted habla de muchos temas, incluido su familia. Allí recuerda a su tío Benjamín que jugaba al julepe todos los días.

—Menos cuando entraron los nacionales. En mi pueblo, la Cuarta de Navarra, que venía por el Maestrazgo según me cuentan, entraron el día de san Fermín, el 7 de julio del 38. Yo no me acuerdo, sí del bombardeo. Bueno, entraron los nacionales, hubo un silencio, un silencio de casi un día. La gente estaba escondida, entre ellos mi padre, un topo nacional. Y entonces empezó a oírse el “Cara al sol”. Entraban los nacionales, los falangistas, los moros; algunos llevaban gallinas en las manos otros con conejos, con todo lo que pillaban. Y salieron los que estaban refugiados. En mi pueblo había un señor de Valencia que era un musicólogo muy importante que tenía una casa muy bonita y una gran biblioteca y diez años después, siendo yo ya adolescente, me enseñó cómo había quedado aquella biblioteca. Tenía un libro de García Lorca al que habían pegado un machetazo. Y un obús había entrado por la fachada, limpio, había hecho un agujero así, había atravesado todo el piso y había caído en un jardín que había detrás y no explosionó. Ese agujero lo adornó con flores, y allí había golondrinas. Era muy barojiano; de hecho, Baroja era amigo suyo.

—Qué curioso, porque luego usted escribió un libro sobre Lorca.

—Sí, sí, escribí un libro sobre Lorca.

**

En ese libro, García Lorca, de 1969, que editó Epesa, y donde publicaron también Francisco Umbral sobre Delibes y Valle-Inclán o Angelina Gatell sobre Neruda, Vicent escribió: “Lorca ha venido a ser una piedra de toque o algo así como un pozo de vecindad del que cada quién ha sacado lo que de antemano llevaba”. Y advertía: “Una biografía, mientras no se demuestre lo contrario, es un núcleo psicológico que se desarrolla en el tiempo a través de un condicionamiento social. Lo primero está en manos de Freud; lo otro entra en el territorio de la dialéctica. En este punto psicológicamente hay que partir de un prejuicio: el permanente estado de niñez de Federico García Lorca”.

Y un párrafo más arriba precisaba otra intención: “Se trata de hallar una clave para componer el paisaje de García Lorca. Y de paso deshojar la brillante palabrería que envuelve al poeta, rescatarle de la flamenquería y del negocio político, de los desplantes literarios y también de sus guardianes”. Vicent, en los primeros lances del libro, sitúa así aquel 1898 de su nacimiento: “A finales del siglo XIX probablemente los guardias de la Alhambra todavía criaban cerdos en el Patio de los Leones, pero Granada conocía ese renacimiento burgués de reformas, ensanches urbanos y líricas de Liceo Artístico gracias a la remolacha de la vega. Lo bueno que entonces pasaba en el país es que Lagartijo citaba al natural como nadie. A finales del siglo XIX España seguía siendo lo que se dice un cuadro de Goya: un pueblo que comía gachas y ponía bombas en la solapa de políticos patilludos, bailoteaba en las verbenas y comenzaba a reventar rosarios de la aurora”.

**

—Este señor —se extiende Vicent sobre el barojiano— era un señorito que iba vendiendo fincas de la hacienda que tenía y en Madrid, en un viaje que hizo, él era de Valencia, alguien le dijo “tú eres un personaje barojiano”. “¿Barojiano? ¿Eso qué es, qué es barojiano?”. Y por esa palabra empezó a leer a Baroja, Baroja, Baroja. Fue el hombre más experto en Baroja que hubo. Y le escribió a Baroja ofreciéndole la casa que tenía en el pueblo, que era de balneario. Tenía naranjos y una galera de una carroza de esas que iban a la playa. Baroja le dijo “algún día iré, a ver si este verano puedo pasar”. Y a este hombre le dio tal alegría que reformó la casa y le preparó una habitación. Yo era muy amigo de sus hijas, una tenía mi edad y yo entraba y salía en su casa, y allí estaba la habitación de don Pío. Y don Pío daba largas, daba largas, daba largas. Y no vino, nunca. Sí vino el sobrino, Caro Baroja. Y un día, yo ya mayorcito, en un guateque allí en su jardín, le dije a Rosa Mari, que era la hija de mi edad, “por qué no me llevas a la habitación de don Pío”, que no se había abierto en veinte años. Subimos y abrimos, era una habitación perfecta, con la cama hecha, con los libros así, con la tulipa, con… Olía a cerrado, claro. Era la habitación donde don Pío no vino. Yo por entonces estaba devorando a Pío Baroja. Bueno, al principio yo no sabía quién era don Pío, yo sabía que iba a venir un señor muy importante que se llamaba don Pío y a partir de que fui creciendo, supe. Reformaron el jardín, compraron estatuas para aquel jardín, la habitación… Ese personaje que no vino me volteó mucho la imaginación.

—¿Cómo se llamaba?

—Eduardo Ranch. Era de esas familias bohemias que llegaron a Valencia en el siglo XIX. Era Rank con k, pero aquí se cristianizó el nombre con ch, Ranch. Eran joyeros y gente así. Su biblioteca, que luego la regentó una hija bellísima, tenía entonces cuatro mil o cinco mil ejemplares. Eran fundamentalmente de música. Y partituras.

—¿Y usted escuchaba música que pondría en algún gramófono?

—No, no, yo jugaba en el jardín, era muy pequeño. Era don Pío, que va a venir don Pío. Y don Pío no llegó. Él me enseñaba cartas: “Me estoy dando un no sé qué con pasta de enebro porque he cogido un resfriado”. Este hombre si en un periódico de Gerona salía una pequeña nota de Pío Baroja la recortaba y se la mandaba. Porque le habían dicho que era barojiano. Y evidentemente era muy barojiano.

—¿Y usted era barojiano?

—Yo leí Camino de perfección y a partir de ahí…

**

En Memorias de sobremesa, Vicent comenta de esto y de aquello, desde la Casa de las Flores (en Argüelles, “allí donde Neruda vivió y García Lorca montaba bailes de disfraces y él se vestía de sultana”) hasta su “primera noche de amor en Madrid”, cuando había palmeras en la glorieta de Quevedo. “Había putas en un altillo. Una de ellas me llevó a un piso de la Corredera Baja. Primero cené coliflor con la familia de los dueños en la cocina y después entré en una habitación con la chica y allí había unos mellizos en una cuna, un cuadro de La Milagrosa y una fotografía de unos recién casados”.

Manuel Vicent es de buen conversar. Él mismo tira del hilo, sólo hay que escuchar, sin más, que es a lo que se ha venido.

**

—Por aquellos años, el personaje con quien estuvo más cerca era el Bola.

—Bueno, el Bola era un amigo… Era un señor que murió a los 32 años, era un gordo guapo, con la piel morena y que tenía una tienda de ultramarinos. Y, claro, en ese momento quien tenía una tienda que tirabas del cajón y había dinero pues vivía muy bien. Cogía el dinero y a Valencia en taxi. Él fue el motivo por el que empecé a escribir, tenía diez o doce años más que yo y era un disparate de persona. Hizo la mili tres veces por salir de casa, decía a su madre que se iba a la mili porque no quería estar en casa, que se había reenganchado. Él quería ser artista e ir a Madrid. Y no sé cómo sería que una vez se colocó de extra en alguna película habiendo desaparecido de la vida, porque la gente se creía que estaba en la mili; pues de pronto aparece Bola en una película y se enteró todo el pueblo. Era gracioso. Llevaba una Vespa, que las primeras vespas eran muy pequeñitas, y él pesaba ciento cincuenta o ciento cuarenta kilos y en una curva en Villarreal perdió el equilibrio, se cayó y se mató.

—Eso creo que lo cuenta en Tranvía a la Malvarrosa (1994, Alfaguara).

—Sí, y brevemente en una novela corta que empecé a escribir cuando me dijeron que se había muerto y que se llamaba El resuello.

(Le enseño a Vicent un ejemplar de ese librito)

—¡Hombre!, no me digas. Pero, ¿esto?

—Esta es la segunda edición, la conseguí por internet.

—Antes tenía…

—Sí, un dibujo en negro, rojo y blanco, pero eso en la primera edición. Mire, aquí dice que la primera edición es de noviembre de 1966 con una tirada de cuatro mil ejemplares, y la segunda, de enero del 70, de cinco mil.

—Qué me dices.

—Mírelo, aquí lo pone.

—Es una joya. Bueno, pues aquí está Bola, por aquí anda. ¿Y dónde lo has conseguido?

—En una librería que se llama La Dulcinea, al final de la calle Hermosilla. Es muy curioso porque ese mismo 1966 es cuando publica Pascua y naranjas, o sea que debuta con dos libros a la vez.

—Vamos a ver, este libro, El resuello, me lo publica Jorge Cela Trulock y luego me dice “escribe una novela y preséntate al Premio Alfaguara”, que se fallaba el 28 de diciembre, fecha del aniversario del nacimiento de Pío Baroja. El plazo se había cerrado en septiembre, se lo dije, pero él insistió. Yo vivía en la calle Juan Ramón Jiménez y debajo de mi casa, al lado del Bernabéu, que ¡bueno está el Bernabéu ahora como para andar…! Pues debajo de mi casa había una farmacia, entonces podías comprar anfetaminas, simpatinas que se llamaban, pero eran anfetaminas. Me encerré toda la parte de noviembre, que a lo mejor sería desde primeros de noviembre, y parte de diciembre, hasta el 15 o así, con simpatinas y café. Un mes y medio. De día y de noche. Primero escribía a mano y después a máquina. Y la presenté. Y ganó. Ese premio lo daban Cela y Huarte. La editorial la pagaba Huarte, pero los protagonistas eran Cela, el mayor, y Jorge, su hermano. Fue un premio por hacer un poco la competencia con el Planeta, para que dijeran que en Madrid también había premios. Al día siguiente fui a Televisión y Yale —Felipe Navarro García— y otro, que ahora no me acuerdo, me hicieron una entrevista.

—Amilibia.

—No.

—Hermida.

—No. Hermida me hizo una entrevista en primera página en Pueblo. La televisión la veían veinte millones de espectadores, toda España, porque no había más que eso, con lo cual salir en televisión entonces era haber llegado. Así como ahora la televisión es curativa porque la gente que lo está pasando mal se permite despreciar al que se sale en televisión, “¡ah, ese es un mierda, ese es un golfo, ese es un ladrón!”, entonces salir en la televisión era ser Dios. Con lo cual, menos a mi padre, que no le gustó que saliera porque consideraba que estaba perdido ya… Yo pasaba delante del portero de mi casa veinte veces al día y ni me miraba, y si no le dabas propina ni te sonreía. Lo tenía todo medido, era un genio. Te iba haciendo luz de gas a medida que no le pagabas, no la comunidad, que había que pagarla, pero si no le dabas la propina por subir un bulto tenía esa capacidad de hacerte ver que te podía joder. Fue salir en televisión y levantarse y cogerme en brazos y decirme “¡Le he visto en televisión, le he visto en televisión!”, “Pero si me ve todos los días”. Quiero decirte que a partir de ahí cambió mi vida, claro.

—Cuánto fue en dinero.

—Doscientas mil pelas.

—Como para comprar un piso. ¿Se compró un piso?

—No, no. El piso me lo compró mi padre cuando me casé. Un piso muy bonito ahí, en Juan Ramón Jiménez, abajo, al lado del Eurobuilding. Tardé mucho en cobrar porque había que depositar en la caja de no sé dónde del Ministerio de Hacienda e impidieron… Pero era un dinero, un dinero.

—También cuenta, no sé si en Memorias de sobremesa o en Una historia particular, que cuando estuvo en “Hermano Lobo” tuvo que pasar dos o tres veces por el tribunal de la censura.

—Bueno, en “Hermano Lobo” casi era un deporte ir. Te llamaba el juez Chaparro, que era del Tribunal del Orden Público, el TOP, y un día era Umbral, otro… El que más iba era Summers porque su padre era magistrado y además gobernador civil y podía jugar a pellizquitos de monja con el Régimen. Una vez escribí, cuando ya estaba agonizando Franco, un artículo sobre un parte médico, uno en el que decían “El Caudillo ha desarrollado heces en forma de melena”. Total, que me llamó Chaparro. La excusa era “animus iocandi”, de broma, de risa. Y me dijo: “¿Usted cree que llamar al Caudillo que desarrolla heces es para reírse?”. Y así varias veces, pero después no pasaba nada; bueno, cerraron alguna vez. Pero en la revista Personas, en que también escribía, una vez ese mismo juez, cuando hubo aquello de Montejurra, un tipo de la gabardina blanca que mató a un… Bueno, yo escribí un artículo diciendo que ese señor había entrado por una puerta y el juez Chaparro, con una media verónica y no sé qué, lo había sacado por la otra. Me procesaron por desacato. Tú imagínate lo que les dicen ahora, que les llaman prevaricadores. Pues cuando vino la amnistía a mí no me amnistiaron porque esto lo consideraron como un delito común, no político. Estuve procesado y en el último momento me sobreseyeron. Ahí sí estuve procesado, me embargaron un jeep que tenía por un valor de doscientas mil. Quiero decirte que el ir al TOP al final era casi como una diversión porque ya se veía… Si la gente lo que quería era ir a Carabanchel para que le sellaran; Marcelino Camacho te ponía un sello en la espalda y ya pasabas como que habías cumplido, ya como el ganado. La gente estaba deseando ir un fin de semana a Carabanchel.

—No estuvo en Carabanchel, pero sí visitó esa cárcel.

—-Sí, sí, con don José, que era un trilero o no sé bien cómo se llama. Yo estaba de hospedado en la calle Gaztambide y llego un día y veo a unos señores que eran policías y a don José así, con la cabeza baja, y en todo lo que era mi cama, esparcidos, relojes, bolígrafos y parte de mi equipaje. Yo había traducido un texto de Albert Camus contra Franco, cuando aceptaron a España en la Unesco, lo hice como ejercicio porque estaba estudiando francés. Tuve que ir a la comisaría de la calle la Luna. A don José lo llevaron a Carabanchel y yo iba con doña María a llevarle una manta o un no sé qué; era una cosa cutre a más no poder. Era una familia de gallegos. Hacían el amor los sábados. Eran viejos ya; bueno, viejos, lo que a mí me parecía viejo; tendrían sesenta o sesenta y cinco años y cuando hacían el amor era como subir el Everest porque sonaban los muelles de la habitación de al lado… Empezaban a las once y terminaban a las dos.

—Qué barbaridad.

—Y era yan yi, yan yi, yan yi. Subiendo al Everest. Era fantástico.

—El otro día vi una foto, creo que de la época de “Hermano Lobo”, en que estaba usted con Umbral y con Cándido.

—Ah, sí. Es que hicimos una obra de teatro los tres.

—La foto creo que era en el Rastro, en Cascorro. De esa obra le quería preguntar, Cabaret político, ¿se llegó a estrenar?

—Sí, sí. En el Martín. ¿En qué año fue?

—En el 78.

—En plena Transición, estaban haciendo la Constitución. Esa noche se presentó allí Carrillo, Fraga… Todos los políticos fueron al estreno, había una expectación increíble. Y fue un fracaso… La crítica de teatro la hacía Llovet en El País y puso “tres periodistas engañados por el teatro”. Duró un mes o así. Fue el residuo de una cosa que había ideado… Había una cosa que se llamaba Castañuelas 70 y Adolfo Marsillach ideó partir el siglo XX en décadas, una por humorista, y allí estaban Forges, Máximo, Chummy… Y de todo aquello, que fue un desastre, quedaron tres que eran más o menos representables, que era lo de Cándido, lo de Umbral y lo mío, y hubo un productor que dijo que eso sí podía ser. Hubo mucha publicidad, pero fue un fracaso.

—¿Y el texto no se llegó a editar en libro o en algún sitio?

—Nada, no. Yo me acuerdo “bravo, bravo”, y Umbral llorando. Creo que lo suyo era lo mejor, se llamaba La cola del aceite o Mujer con alcuza y no estaba mal. En teoría la gente se tenía que reír porque aquello era cómico, pero no se reían. Nosotros estábamos en cajas, detrás, y allí había un agujero por el que podías ver. Y Umbral estaba tan nervioso, fíjate tú, con lo aparentemente chulo que era, que se fue al camerino y decía “si mi tía me decía que lo mío era las columnas”. Y el otro, Cándido, al ver que la gente no reaccionaba, decía “no sé si están dormidos o están llorando”. Un desastre.

—En el libro sobre los sesenta años de Alfaguara, le comenta a Juan Cruz en una entrevista que en un momento dado, con la novela La novia de Matisse, cambió usted de estilo, pasó de barroco a ser más sencillo.

—Eso es algo inconsciente que vas aprendiendo, a ahorrar cosas, a saber que lo más sencillo y lo más natural es lo más profundo; que cuanto más desnuda es una escena, más se ve. La mayoría de las veces sobran palabras, aprendes que si aplicas una vibradora universal después de cada novela o de cada artículo, todo lo que sobra cae y se queda lo esencial. Pero eso no es un propósito sino un lento aprendizaje. Casi todos los escritores pasan por lo mismo. Un autor empieza siendo muy barroco porque lo quiere poner todo, las frases bonitas, las frases eufónicas y, claro, no lo ves. Si tratas de escribir la historia de un personaje, si lo llenas de palabras, no acabas por verlo; mientras que si lo pones todo muy simple, con palabras sencillas, es lo que el lector quiere. Yo lo he aprendido al final porque al principio era… Y después te odias al verte tan barroco.

—¿Sigue considerando Contra Paraíso (1993, Destino) su mejor libro?

—Sí, sin duda. Ese libro empecé a escribirlo en valenciano, en catalán, por capítulos para una revista. Yo lo escribí muy alegre, sin hacerlo bonito, sin hacerlo barroco, sin hacerlo “mira qué bien escribo”. Casi el escribir bien consiste en no querer escribir bien; si vas adornándote, todo es un adorno. Hablaba de mi infancia, de las memorias imaginativas. No es que yo quisiera distorsionar mi pasado, lo distorsionas sin querer con la imaginación: llegas a tu casa y esa habitación no es tan bonita como la que tú sueñas, pero la tienes que escribir como la sueñas, no como era, porque si escribes como era vas allí con un metro. Era la primera vez que yo al pulsar la máquina decía “esto que estoy escribiendo es de verdad y no tengo escapatoria, no puedo decir que mi casa era no sé qué, tengo que decir cómo era, y cómo yo me la imagino ahora cómo era”. Supe que yo estaba haciendo una cosa que era necesaria para mí también. Como se publicaba por capítulos, uno cada semana, con un dibujo de Alfaro en la revista El temps y tuvo muchísimo éxito, dentro de lo que es el éxito en una revista catalana, y entre todos mis amigos, me animó. Después se pasó al castellano y ha tenido varias ediciones. Es que es un libro muy puro, muy muy sencillo y que, claro, es lo de siempre, es como lo que tiene este libro, Una historia particular. Todo el mundo ha sido niño, todo el mundo ha pasado por lo mismo. Si es que es sota, caballo y rey. Este libro a la gente le gusta por lo visto porque si voy a escribir mi vida a través de las canciones, todo el mundo ha tenido sus canciones. O mis libros o mis lecturas o mis perros o mis coches. Es como una biografía cubista enfocada por varios focos que van conformando un volumen que eres tú. Porque, claro, lo que tú has viajado con esos coches, lo que has pasado dentro de esos coches, si tú analizas bien lo que ese coche te ha ayudado o lo que has hecho dentro de ese coche son ramificaciones de una vida inesperada, es una forma de ver la vida. Todo lo que hay aquí, en diferentes edades, lo ha compartido todo el mundo. El yo yo yo es insufrible. Esto estaba escrito primero en el periódico —El País—, los sábados alternativamente —en la sección “Desde el puente”— y yo me inventé un nombre, que era Miguel, porque en el periódico el yo yo yo es muy abrasivo, la gente no lo soporta, puede soportar que hables una vez de ti, dos, pero que todo el día ñi ñi ñi o yo yo yo, no te soportan. Pero ya en libro el yo sí que funciona y por eso lo pasé al yo. Si un autor habla de un grano que le ha salido en la mejilla, bueno; si ese grano le ha salido a Truman Capote, me interesa, pero el tuyo no me interesa, el tuyo te lo curas. Y después hay autores que, como ahora tienes que dar la cara y tienes que promocionar el libro, a veces caes bien y a veces caes mal, y si caes mal solamente porque caes mal ya no te leen. A mí me pasa. Hay autores o autoras que digo “bueno, sí, te leo porque tienes talento, pero yo no me tomaré jamás un café contigo”. Y otros, al revés: me gustaría, además de leerte, tomar un café. Es que es muy peligroso.

—Diga los buenos, la gente que le cae bien y que tiene talento.

—Nombres de ahora no digo ninguno, ¡está bueno el panorama! Pero los hay, los hay. Marsé. Yo con Marsé me tomaba un café o dos. Con Josep Pla me hubiera tomado lo que fuera. Con Bioy Casares. Y con todos mis amigos que tengo ahora, amigos que son escritores y periodistas que admiro y leo, pero a otros que los lea su padre.

—Pla, como usted, viajó mucho y…

—Pla era un neopositivista aunque tiene una biografía turbia en muchos casos, pero a mí me gusta mucho.

—¿Vuelve a él?

—Vuelvo a él porque… me gusta, aunque a algunos no les gusta que te guste, pero me gusta.

—¿Por qué?

—Porque como la cosa está tan… Que si de Franco, que si era no sé qué… Eso no me interesa nada.

**

Volvemos a Contra Paraíso con un párrafo escogido al azar: “Yo andaba a gatas por toda la casa y comenzaba a balbucir las primeras palabras. Iba descubriendo los espacios, los rostros familiares, la despensa, la luz que al resbalar sobre los azulejos del comedor extraía de ellos algunas figuras de dragones azules, los labios de mi madre, los cristales de la alacena reflejando botellas con licores de café y de granadina, las sillas de cerezo alineadas a ambos lados de la entrada hasta las mecedoras, pero a veces sigilosamente a cuatro patas trepaba por la escalera de granito cuando escuchaba muy alta casi perdida la música de un violín; subía al primer piso abierto a un amplio corredor y allí a veces sorprendía la sombra de un hombre que se escondía al verme y en ese momento también cesaba la melodía. Durante el día jugaba con un caballo de cartón sin problemas entre las polainas de los militares republicanos que escribían a máquina en la planta baja y mi madre de forma subrepticia en la cocina preparaba algún alimento para llevárselo a mi padre simulándolo bajo el delantal”.

**

—En Inventario de otoño (1982, Debate) recogió una serie de entrevistas ya publicadas por las que en su día usted era muy respetado. Hay una muy curiosa, la de la Pasionaria, no sólo por lo que usted cuenta sino también por el personaje en sí, venía usted a decir que era como el ogro.

—A aquel ogro le hice yo una paella en —la colonia de— Camorritos (Cercedilla, Madrid). Llegó un jueves en mayo del 77 y se presentó allí, donde estábamos todos los amigos, comunistas y… Yo no era comunista ni nada, yo no he tenido filiación política nunca, pero he sido compañero de viaje. Y se presentó allí, hubo que hacer una paella y la hice yo. Y, claro, yo recordaba mientras estaba allí con la paella “si mi padre, que ya había muerto, imaginara que yo le estoy haciendo una paella”. Y eso que en mi familia no se hablaba de la guerra, pero sí que a veces venía alguien y allí en la chimenea, bueno… Yo tenía la imagen, de niño, de una loba con los colmillos ensangrentados que devoraba a nacionales, a gente alta, guapa. ¡Y será posible que a esta loba la esté haciendo yo la paella, y que sea una mujer tan alta, guapa, que cantaba zorcicos y que la gente a la hora de una disputa que hubo allí de si en la paella se ponía antes el arroz que el caldo! La gente le preguntaba cosas, ¿conoció a Stalin?, ¿y cómo era? Porque aquello estaba muy verde todavía. Ella quería pasarlo bien. Era una estética maravillosa porque era una casa derruida, un jardín derruido, ella en un sillón blanco derruido y allí jugando a la petanca. A mí me dio un mosqueo porque el que venía con ella de guardaespaldas, que era un catalán, no me acuerdo ahora del nombre, jugando a la petanca… Entonces las chaquetas que se llevaban tenían dos aberturas por detrás y como corría un vientecillo al hacer así a la petanca se le levantó la chaqueta y vi una pistola así. Y me dije “esto ni va con las flores, ni va con la lavanda, ni va con la belleza”. Un pistolón así.

—También entrevistó a Gil-Albert (“iba al colegio en un carruaje tirado por una yegua que se llamaba “Clavellina”), qué personaje (“es un valenciano de zapato blanco y café, que uno imagina sentado en un sillón de mimbre bajo un magnolio de balneario frente a un refresco de granadina vestido con una pañería fina y celeste, un ácrata de guayabera de hilo o un esteta levemente malvado con la cabeza reclinada en el hombro de un estudiante griego esculpido por Fidias”).

—Sí.

—Y contó también, como de pasada, que vio por ahí a Paulino Uzcudun echando un pulso en una barra de un bar por una ración de berberechos.

—Lo primero, fíjate tú, caí por Madrid, sería por la calle Preciados o por ahí, en un bar, y allí estaba Uzcudun. Era un tío muy grandón, tenía una mano que parecía una maza. “Oye, y tal, ¿me conoces?”. Y me da la mano. “Hombre, qué tal”. Una mano enorme. Y ese fue novio de Concha Piquer. Sí, sí, Concha Piquer cuando vino aquí se lio con Uzcudun, no creas tú que… Y luego con un torero rubio, Antonio Márquez, el Belmonte rubio.

—Bueno, la Piquer, que tanto juego le ha dado. Y no sólo por ser valenciana y por su novela Retrato de una mujer moderna (2022, Alfaguara), también por Estados Unidos… Una mujer de armas tomar.

—Es una historia… Decía “yo soy lo que en Valencia se llama una dona arriscada”, una mujer valiente, arriesgada. Y toda su historia, que se la llevaron de niña a Nueva York… Es una novela.

—No sé si quiere hablar un poco de los toros, ya sé su opinión pero…

—No… Bueno…

—Es que en sus textos hay expresiones taurinas, suele utilizar la palabra pastueño y justamente en la entrevista con la Piquer, en Inventario de otoño, empieza así: “Se arranca a la primera y remata hasta el burladero”.

—Eso es lo que le decía su marido: “Si fueras toro te cortaría las dos orejas, porque te arrancas siempre a la primera”. Vamos a ver, yo sé de toros. En un momento dado yo tuve una conversión. Yo a las plazas no iba, pero de niño en el pueblo había vaquillas, había encierros, y si uno nace alrededor de eso y lo encuentra natural, pues oye. A las plazas no porque las corridas me parecían aburridas, pero en los pueblos juegas con los toros, huyes… Pero el estar sentado, el espectáculo, no me… Ahora, en un momento dado, yo me había leído el Cossío. Yo sé de toros, pero un día me dije “cómo es posible que a mí me guste una cosa que están sacrificando a un animal con público”. Es cuando te caes del caballo. Yo escribo un artículo al año y no participo en ninguna polémica. Porque además la polémica es lo que les sirve. Ahora mismo se están llenando las plazas porque es una cosa política.

—Ha habido cronistas taurinos que escribían o escriben muy bien, los que no sabíamos de toros leíamos a Joaquín Vidal, hoy está Zabala de la Serna…

—Lo ponía a todo mal. Yo siempre se lo decía, “por qué vas, para qué cojones vas, si sufres”. Y él “esto es una mona, y está todo lleno de trampas, de trucos, de tongos, de afeitados”. Y yo “¿por qué vas?, no vayas”. Escribía muy bien, era un tío estupendo.

—Era de Santander, ¿no?

—No, de Benicarló. No, de Vinaroz, de Castellón.

—¿Trabajaba en algo de la Marina? No sé si en un ministerio o así, en algo que no le pegaba.

—Sí, algo de eso. Era funcionario de algo y escribía en La Codorniz, era el que hacía La crítica de la vida, una sección. Escribía muy bien y de toros sabía, pero, claro, como sabía de toros no le gustaba lo que veía y lo decía. No había modo de que dijera “qué bien lo he pasado esta tarde”. Y todos los días sufriendo, y otra vez.

—He leído por ahí que se ha desprendido de muchos libros y que se ha quedado con doscientos.

—Nada. Mentalmente. Mentalmente con doscientos. Mi biblioteca no sirve para nada porque no encuentro un libro, es como un mar. Tengo cincuenta libros que yo manejo y que veo y que leo y nada más.

—Al final del libro, de Una historia particular, habla o escribe con cierta amargura que no acabo de entender: “Hoy es un viejo que no sabría explicar por qué una cólera larvada lo ha convertido en un sujeto lleno de dudas”.

—En el último capítulo, sí.

—“Cólera larvada”.

—La palabra cólera yo la quitaría porque no es cólera es… A veces te cabreas cuando ves que el cuerpo no te obedece, cuando ves que el cerebro te dice “hay un escalón, levanta el pie” y no lo levantas bien. La vejez es un cabreo larvado y hay que protegerse del propio cabreo.

—Habla de dudas.

—Hombre, dudas de todo. Si lo que estás pensando ahora… Hay tantas opiniones… No hay una firmeza, no sabes dónde agarrarte, no tienes maestros, no tienes valores sólidos a los que agarrarte, estás flotando; de pronto un día crees ver una cosa y al otro parece que eso es falso. Estás lleno de dudas. Hombre, la duda es una cosa positiva porque hay gente que se pasa de bando y no duda, no dudaba antes y no duda ahora, es el dueño de todas las certezas; si era comunista y tú no eras comunista, te masacraba, y ahora que es del bando contrario, también. Hay gente que es la propietaria de la verdad. Yo estoy lleno de dudas, pero yo creo que la duda es creativa.

—Cita a Whitman en un día ideal que “debería ser de abril, de junio o de septiembre”, que “me tendría que despertar el canto de los mirlos”, escuchar los Conciertos de Brandeburgo, “pasear junto al mar”, “una comida divertida con amigos” “y de nuevo en la cama me gustaría quedar dormido con las gafas caídas en la punta de la nariz y unos poemas de Walt Whitman entre las piernas”: ¿Nunca ha escrito poesía?

—No. No, no. A veces hago poesía, que no es poesía, en una prosa, digamos, un poco poética. La poesía es muy difícil, hacer buena poesía es muy difícil. Hacer versos es otra cosa.

—Usted, que ha viajado tanto, cuando vuelve a casa con qué se queda, ¿que somos todos parecidos, que nos mueven los mismos…?

—Yo creo que sí. Y sobre todo valoras lo bueno que tiene este país, este país es un país habitable y lleno de cosas muy buenas. Y cosas malas. Ha tenido muy mala suerte en los políticos, pero este es un país maravilloso. Y eso de que el nacionalismo se cura viajando no es cierto porque ves que todo el mundo es igual, todo el mundo tiene los mismos problemas. La verdad es que de todo lo que he viajado lo único que he aprendido es que en los viajes hay dos momentos maravillosos: cuando decides viajar, “me voy”, cuando preparas la maleta. Llegar al aeropuerto es horrible porque es un Cafarnaúm, la selva es el aeropuerto. Despega el avión y está muy bien, pero llegas a la selva de verdad y hay Coca-Colas y hay camareros y está llena de azafatas. Vuelves a casa y hay otro momento maravilloso que es recordar el viaje; el humo que te queda del viaje es el verdadero viaje. Mira, aquí nos traen agua. Mi nieta.

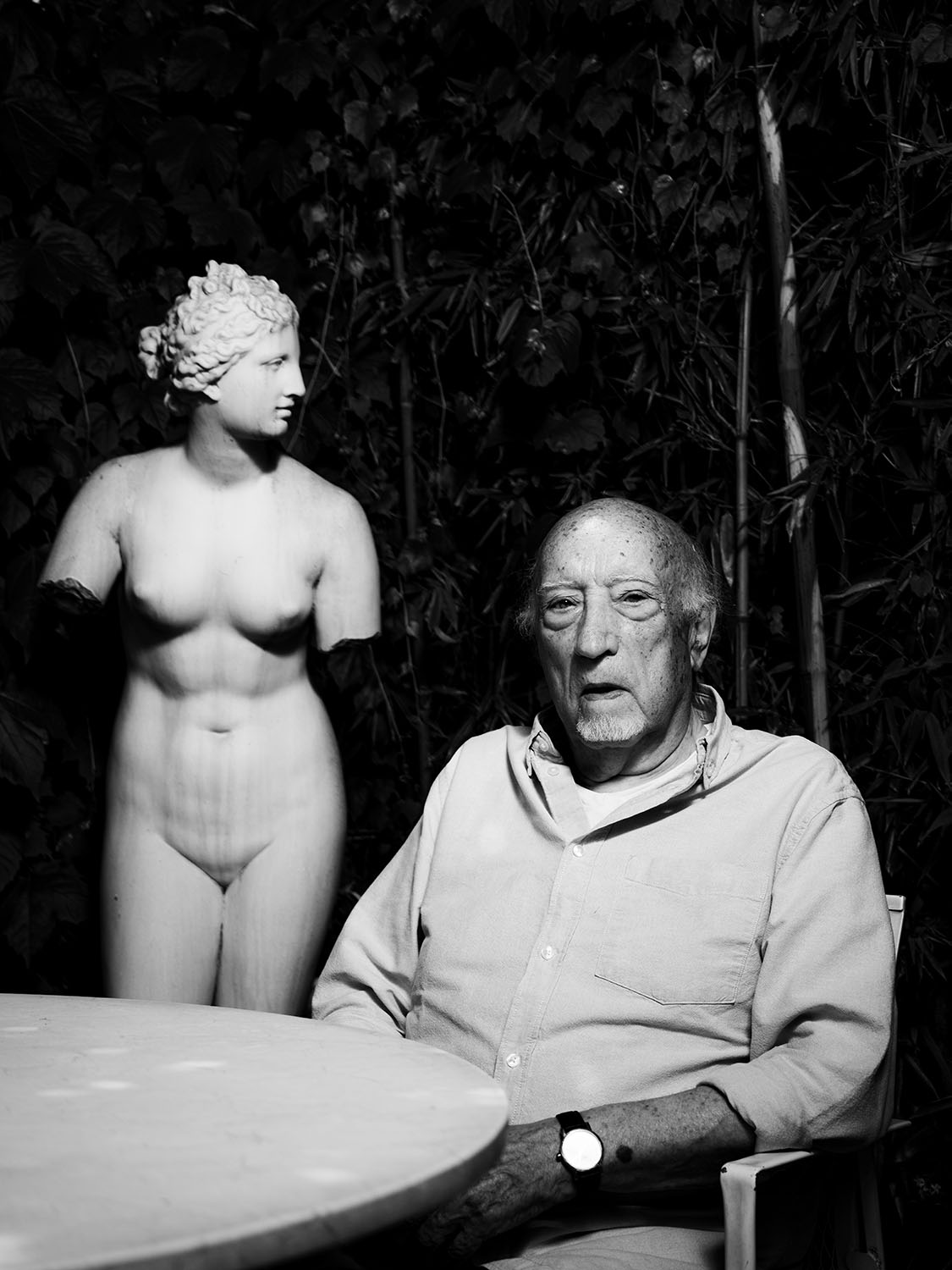

(Una joven casi veinteañera trae dos vasos de agua con dos hielos en una bandeja. Tan sigilosa como ha llegado a este rincón del patio, con estatua clásica y un brazo partido, desparece hacia donde miraba Blackie)

—¿Usted ha viajado por curiosidad o por huir también?

—Yo no recuerdo haber viajado como turista más que un par de veces; vamos, al Nilo y a no sé dónde. Pero yo siempre que he viajado siempre lo he hecho por profesión.

—¿Usted proponía al periódico?

—O al revés. Pero yo no concibo ir a un sitio a estar mirando la catedral y luego a no sé qué. No, yo voy a trabajar en algo, a hacer un reportaje, y si la catedral está en el reportaje, vale; pero eso de nos levantamos y hoy qué hacemos, no. Yo voy a un sitio y ya está. Cuando me llamaron para hacer un recorrido por Europa cuando íbamos a entrar en el Mercado Común, los doce países, yo iba a cada uno a trabajar. También puedes viajar a hacer negocios o si te enamoras de una mujer: todo menos ser turista. Tal y como está hoy el turismo empieza a ser una amenaza.

—Lo contaba en su último artículo, Rebelión de las masas.

—Imagínate cuando los chinos puedan soltarse la melena y viajen por todo el mundo, es que te van a echar de casa.

—Usted le preguntó en una ocasión a Fernando Aramburu en Hannover si escribiría estando en una isla desierta.

—Yo fui a presentar un libro y él vino a la tertulia que se armó en un restaurante porque vivía allí. ¿Y él qué contestó?

—Se lo pregunté el otro día y dice que no se acuerda. Y en el libro donde lo cuenta, Las letras entornadas, lo mismo, que no supo qué dijo. Yo se lo pregunto ahora a usted, qué haría.

—¿Si escribiera y no se fuera a publicar?

—Sí.

—Pero puedes estar en una isla como náufrago y luego… Yo creo que no escribiría. No lo sé. A lo mejor… Tú escribes y aunque no te lea nadie siempre piensas que escribes para ser leído, “alguien lo leerá alguna vez”. Pero se necesita mucha motivación para hacer eso porque un cuadro no es una pintura hasta que no lo vea un espectador; un cuadro si no lo ves no existe, una literatura si no la lees no existe. Entonces, si sabes seguro que eso no lo va a leer nadie, para qué escribirlo. ¿Para ti mismo? Lo piensas y lo escribes en el aire. He contado muchas veces que en un viaje que hice a Ítaca, en uno de ellos, había un olivo, una bahía, donde desembarcó aquel: imposible mejorarlo. Tengo la foto, me la hizo Bernardo Pérez. Un olivo que tenía unas raíces enormes que parecía un trono, centenario. Y me senté y me dije “estoy en Ítaca, tengo la bahía donde estuvo Ulises”. Penélope estaba por ahí al lado con el jersey, estaba el perro, estaba todo; y saqué mi libreta y no se me ocurrió nada. Pues lo dejé pasar. Mirar y ya está.

—Ya que comentaba lo del cuadro, cómo fue su experiencia como galerista.

—La galerista era mi mujer. Yo había hecho crítica de arte en el periódico Madrid y fue cuando el periódico se fue a la mierda. Ella ya había criado a los niños y quería trabajar. Pensamos en montar una librería para que vinieran amigos a la trastienda, pero como yo conocía a pintores y conocía galerías, pues que pusiera una galería de arte y yo la ayudaría. ¿Qué me enseñó la galería? Cuando yo era crítico entraba en una galería abanicándome con el catálogo, una mirada estética, pero al ser propietario, aunque fuera de mi mujer, cada cuadro, al cogerlo, era una cosa física, era un cuadro que valía tanto, que medía tanto por tanto, que había que hacer un catálogo, que conocías la pasión del artista por vender, por cobrar, por pagar, lo que el cuadro tenía por detrás, las etiquetas… Y no digamos ya los grandes “marchands” que tienen que decidir en un momento dado mirando un cuadro ya no si es verdadero o falso sino si vale la pena jugarte los millones que vale. Esa mirada no es la misma mirada que la del crítico, ahí te juegas la pasta, te juegas el prestigio. Se aprende muchísimo. Se aprende de verdad tocando la pintura, yendo a los estudios, a los talleres, conociendo al autor desde un punto de vista contractual. Todo lo que es la pintura no estética, sino como mercado, ayuda muchísimo a aprender de verdad de pintura.

—Amigo suyo era, no sé si mucho, Pepe Díaz.

—Bueno, Pepe Díaz… Vivía arriba del Gijón.

—Donde jugaban…

—Al póker en un capote de Antoñete. Eso es lo que aprendes de pintura y eso me sirvió. ¿Qué hora es?

—Las dos y media. Ya acabamos. ¿Va a escribir sobre su hijo?

—No, no. Bueno, yo qué sé, pero no creo.

—La vejez. El otro día en una entrevista en ABC Margaret Atwood decía a Bruno Pardo Porto que en la vejez había ciertas ventajas, más libertad, y que se puede permitir uno el lujo de ser menos juicioso.

—La vejez es una putada. Y demasiado larga. Ocupa un tercio de la vida. Hay una vejez saludable, una vejez tranquila, una vejez pacífica, una vejez risueña, una vejez acompañada de gente buena y de amigos, bueno… Digamos que lo más dulce siempre es el postre, el final; el flan, la tarta, la crema; se supone que en teoría la vejez debería ser el postre de la vida, pero eso me parece a mí que es para los que tienen muchísima suerte en la vida, una vejez que sea como una desembocadura natural en la bahía. Toda la sabiduría oriental está destinada a saber morir, a aprender a morir. Porque uno aprende a morir desde que nace. La vida consiste en ir muriendo, luego todo lo que haces contra la muerte lo haces contra la vida; por lo tanto, todo lo que da sentido a la vida es la muerte. Tienes que morir. Que esto es breve. Que esto ya ha pasado. El tiempo te va moliendo como a un cereal. Te vas pudriendo como una semilla. Toda esa sabiduría oriental aplicada a la vida, a tu manera de ser, en teoría podría desarrollar una gran dulzura de vivir. A cualquier edad, si tienes una salud acorde con esa edad y tienes proyectos, eres joven. Si eres joven y no tienes proyectos y no tienes salud, eres un viejo. Cada edad tiene sus cartas, sus placeres. Porque nosotros tenemos toda nuestra biografía, todo nuestro pasado dentro del cuerpo; tenemos un niño, un adolescente, un joven, un adulto… Sacar a pasear fuera de tiempo al joven que tú tienes, pues haces el ridículo.

—Y usted cómo lo lleva, cómo se siente.

—Lo mío es no hacer el ridículo, ya está. Con eso… Yo tengo un gran sentido del ridículo y lo que me interesa es, primero, ser una persona decente. Y políticamente ser un demócrata. Yo no he cambiado de bando porque no tengo bando. Desde los dieciocho años siempre he pensado lo mismo. Tengo mucha empatía, soy un enfermo de empatía, siempre me pongo no de parte sino…

—¿Intentando entender al otro?

—Sí. ¿Por qué él dirá esto? Y entiendo que lo pueda decir, porque le toca decir eso. Y en cualquier disputa, siempre doy una puñalada de ventaja. O un argumento de ventaja. O unas cartas de ventaja. Eso también te inhibe, no te hace combativo, no te hace valiente; te hace que tienes criterio y al final te conviertes en un basurero psíquico. Es decir, que te llaman amigos para contarte sus problemas y te dejan la bolsa negra aquí en el pescuezo, él se va más tranquilo y tú te quedas triturando la basura que te ha dejado el otro. Un basurero psíquico. ¿Y por qué? Porque te pones siempre de parte del otro. Pero eso desde niño. Yo no era el niño valiente que tira la primera pedrada, yo no me he fajado jamás con ningún niño, jamás; pero sí que era el que daba las ideas al valiente, eso sí.

(Y se acaba la conversación tras más de hora y media)

—¿Has venido, en coche?

—No, vivo cerca. Aquí al lado vive Raúl.

—Sí, hombre. Y un poco más allá Ana Rosa Quintana.

**

Raúl del Pozo dibujó este perfil de su amigo en el periódico El Independiente el 6 de enero de 1989. “Tiene cabeza de sacerdote egipcio y perilla de solimán. Pero su cerebro es mediterráneo como una caracola de lebeches. Todo lo aprendió entre los tibios crepúsculos, tumbado debajo de sus naranjos, mirando los olivos de “cuerpo barroco y alma gris”. Conoce la gramática y la retórica como aquellos vagos griegos de los pórticos. Y es un griego. Un griego que conoce el arte de hacer nudos marinos, y que sabe que Anacreonte murió ahogado por una pepita de uva. Como a los marineros de su tierra le gustan los cafés y vive con desgana”. Nada que añadir.

-

Doce libros de abril

/abril 30, 2025/Los libros del mes en Zenda A lo largo de los últimos 30 días, hemos recogido artículos de obras de todos los géneros. Un mes más, en Zenda elegimos doce libros para resumir lo que ha pasado en las librerías a lo largo de las últimas semanas. ****** La flecha negra, de Robert Louis Stevenson «Cuatro flechas negras mi cinto tenía, cuatro por las penas que he sufrido, cuatro para otros tantos hombres que mis opresores malvados han sido». Con estas lacónicas y misteriosas palabras amenaza la hermandad de la Flecha Negra a sus víctimas. Situada en los primeros compases de…

-

De conquistas prohibidas

/abril 30, 2025/Varias ediciones las realizó para la Biblioteca Castro: en el año 2018, sobre Naufragios y Comentarios, Relación de la aventura por la Florida y el Río de la Plata de Alvar Núñez Cabeza de Vaca; en el 2019, Legazpi. El tornaviaje. Navegantes olvidados por el Pacífico norte. Entre 2017 y 2019, reeditó, en la editorial Athenaica, su trilogía Mitos y utopías del Descubrimiento, ya publicada por Alianza Editorial en 1989, tratando en el primer tomo de Colón y su tiempo, en el segundo de El Pacífico y en el tercero de El Dorado, y en 2020, publicó, de nuevo en…

-

6 poemas de Luciana Maxit

/abril 30, 2025/*** el génesis según martha argerich donde está tu tesoro, ahí está tu corazón mateo 6:2 no es cierto que martha Argerich creó el universo de la nada la tierra ya estaba ahí con sus estados nación y sus guerras mundiales ya existía buenos aires y juana heller llevaba puestos sus lentes de sol cuando en el parque un tordo se posó en su hombro y le dijo: juana, no temas concebirás en tu vientre a una hija será salvaje, su nombre martha y su reino no tendrá fin juana heller usó sus dedos para sacudir la ceniza del cigarro…

-

Y todo en un instante

/abril 30, 2025/Un accidente de tráfico, un semáforo en rojo, un coche a la fuga, una mujer herida y un inmigrante que rebusca en un contenedor. Y, por supuesto, un inspector, el inspector Tedesco, que deberá averiguar por qué intentaron atropellar a la desconocida y por qué apareció el cadáver del extranjero en el camión de basuras. En este making of Empar Fernández cuenta el origen de El instante en que se encienden las farolas (Alrevés). *** El instante en que se encienden las farolas tiene su origen en la observación de un fragmento muy breve de una discusión, apenas unas pocas…

Este hombre derrocha sabiduría, llevo años disfrutando sus columnas en El País, percibo en él cierta melancolía, ojalá que el zarpazo del fallecimiento de su hijo haga que entre en abatimiento.La música le ayudará.

Quise decir que no hale haga caer….