Del reciente libro de Nuria Amat, Zenda adelanta un fragmento dedicado al ambiente literario en la Barcelona de 1975 y el intento de publicación de su primera novela.

***

Óscar (Collazos) y yo salíamos a menudo. De noche veíamos a los amigos en cenas y encuentros espontáneos. Íbamos a las mejores inauguraciones de pintura y presentaciones de libros. Politiqueábamos. Parrandeábamos. Nosotros y la compañía que frecuentábamos éramos bohemios y subversivos. La mayoría, escritores. Mauricio Wacquez, Cristina Peri Rossi y Ricardo Cano Gaviria ya formaban parte, como quien dice, de nuestra familia «expatriada». Los grandes del boom vivían con sus familias, retirados, escribiendo. Nunca se nos ocurrió acercarnos a ellos ni siquiera para conocerlos. Además, el carácter de Óscar, correcto pero con mucho desenfado, era opuesto a la adulación gratuita, a tratar de ser simpático y conseguir algo con ello. Solía, entonces, acaso como defensa propia, tomar la actitud inversa, más consecuencia de la timidez que otra cosa. Por lo demás, Cataluña, como escribió mi padre, era tierra de capillitas. Nunca un creador extranjero sería incluido entre los grandes artistas catalanes del momento como Casals, Dalí, Miró… Nunca los extranjeros podrían ser aceptados aquí con el merecimiento que les correspondía. Solo la muerte podía salvarlos del ostracismo.

Castellet llevaba su mochila de sabio e intelectual. Otra cualidad encomiable fue su compromiso social con la cultura y con la política tanto española como catalana. Se quejaba de que la política le hacía perder tiempo de escritura y lectura. Pero siguió en ella hasta el final de sus días. Y su labor como escritor y crítico literario fue magistral. Se convirtió en promotor de la literatura catalana escrita en castellano y, sobre todo a partir de 1962, principalmente de la literatura escrita en catalán, en su editorial Edicions 62.

Óscar se refería a menudo a su primer libro publicado, Notas sobre literatura española contemporánea (Laye, 1955). Un libro de Castellet de lectura obligada, sobre todo hoy porque permite entender que un país con dos culturas y sin nacionalismos identitarios puede dar y dio una literatura excepcional.

El Óscar que yo conocí soportó con dignidad el hecho de ser un latinoamericano y no pertenecer, en los años setenta y ochenta, al círculo de Vargas Llosa-Gabo. Ni él ni otros muchos lograron integrarse en la ciudad, porque la propia Barcelona los mantuvo marginados. Una actitud endogámica que ya me inquietaba entonces y contra la que traté de luchar sin éxito. Fue Castellet, una vez más, el único y acaso el primero en hablar claro sobre la desafortunada discriminación que, en los sesenta, setenta y ochenta, soportaron los autores de la otra orilla en Cataluña. Trataron de resolver este conflicto con merecido éxito editores como Jorge Herralde, Esther Tusquets, Mario Muchnik (argentino) y Beatriz de Moura (brasileña). Y, por supuesto, Carmen Balcells, que consiguió que varios autores suyos alcanzaran un relieve universal e inmortal. Ahora bien, ¿lograron estos importantes autores latinoamericanos que ella representaba integrarse en la ciudad de Barcelona mientras vivieron en ella? En parte lo consiguieron tal vez Vargas Llosa y Alfredo Bryce, pero no tanto García Márquez ni Pepe Donoso, el creador del término «boom latinoamericano». Acaso mucho mejor el filósofo y escritor argentino Enrique Lynch, el poeta y crítico literario Aurelio Major, la crítica literaria Nora Catelli y los novelistas mexicanos Jordi Soler y Rodrigo Fresán. Y clama al cielo el ostracismo que siguieron padeciendo la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi (en 2007 despedida de su trabajo en la emisora Catalunya Radio por no hablar en catalán), el chileno Mauricio Wacquez y muchos otros.

Nunca se llevó a cabo una tertulia literaria encargada por Castellet que de haber existido estoy segura habría podido dar visibilidad y apoyo a los escritores no tocados por la estrella Carmen Balcells. De seguir vivo, el propio Castellet, que criticó el ensimismamiento de la cultura catalana, se sentiría más dolido ante los peligrosos nacionalismos y populismos que están conduciendo a nuestro pequeño país al decaimiento y, con él, a la Barcelona que fue durante muchos años capital de la cultura europea gracias precisamente a personas de su talla intelectual.

***

En el invierno de 1975, mientras seguía en la aventura de terminar mi primera novela, se me ocurrió que Castellet podía ser la persona perfecta para pedirle que leyera mi manuscrito. Lo llamé por teléfono y nos vimos en su despacho de la editorial. En esta ocasión intercambiamos apenas unas palabras. Muy amable, recibió mi texto, me aseguró que pensaba leerlo y que me daría su opinión lectora.

Pasado un tiempo más que prudente, volvimos a encontrarnos en su despacho. Y me dijo cuáles eran sus impresiones. La novela le había gustado mucho. Por cómo estaba escrita. Por su estilo tan particular y diferente. Pero… Castellet, con su sonrisa inefable, me recordó que en ese momento él publicaba solo libros en lengua catalana. Y me dijo que, por supuesto, editaría mi manuscrito si yo lo reescribía en catalán, o lo traducía a este idioma. Fue un jarro de agua fría. En un segundo se me pasaron por la cabeza algunos nombres de escritores a los que yo admiraba. ¿Se verían capaces de trasladar su lenguaje personal a otro idioma? Pensé en el gran Samuel Beckett, que se pasó tranquilamente del inglés de su Irlanda maldita al francés más puro y personal, y tan olímpicamente. En su caso, por una elección personal, emotiva y política. En aquel momento lo vi claro. Mi realidad, aquella en la que yo quería permanecer, era esencialmente la de una novelista catalana que escribe en castellano.

No quería yo sentirme como esos políticos que, por interés, cambian de un día para otro de chaqueta. Castellet, con su rostro quijotesco, adoptó una expresión guasona y se me quedó observando un buen rato. La ironía era otra de sus cualidades.

—Gracias —le dije—. Tengo muy en cuenta tus palabras y comentarios, viniendo de un editor y crítico literario como tú, pero me parece que no puedo. Sería como traicionarme a mí misma.

Pausa significativa mientras seguía él manteniendo su sonrisa.

Con toda naturalidad me atreví a decirle:

—Imagino que otros escritores catalanes lo han hecho…

Asintió. Pero salió rápido en mi apoyo:

—Se me ocurre otra forma de ayudarte. —Se había puesto en pie, apoyado en su mesa—. Puedes llamar a Josep Vergés, el editor y dueño de la editorial Destino. Dile que lo haces de mi parte, y le llevas la novela.

Hacia allá me fui tras conseguir una cita con el creador del premio Nadal, el editor que publicaba la obra de Josep Pla. Le conocía y lo tenía muy presente porque, desde pequeña, lo veía pasar a diario conduciendo su coche por la avenida Espasa, justo delante de mi casa, que se encontraba muy cerca de la suya.

Me recibió en su pequeño despacho de la editorial con la amabilidad justa y comedida de las personas importantes e impacientes.

No se lo dije, pero había estado en su casa años atrás, cuando mantuve fugazmente amistad con su hija Ana, con ocasión de una fiesta de tarde con amigos. Vergés se lanzó a hablar de mi familia, de la belleza de mi madre, con la que coincidía en la misa de domingo en el Monasterio de Pedralbes, de la tristeza por su fallecimiento, tan joven, aquella muerte tan inesperada, mi padre viudo… Mientras hablaba, yo me limitaba a asentir sin dejar de pensar que nunca publicaría un manuscrito como el que yo le estaba entregando, las hojas que en ese momento sostenía en sus manos… Una novela que hablaba o, mejor dicho, ficcionaba parte de mi vida y de la vida de mis padres. Tengo un vago recuerdo de lo siguiente. Me suena que volví a su despacho para que me diera una respuesta. Simpático no era el señor Vergés. Mismo lugar, mismos personajes, luz soleada del mediodía. La suerte estaba echada: fuera malo o bueno el original mecanografiado (el mismo que le gustó a Javier Marías, según me diría él mismo un año más tarde), aquel artefacto llamado Cuerpo no podía salir adelante bajo la tutela de un editor que, por importante y cualificado que fuera, era conocido por su moral catequística y su talante conservador. No se explayó en explicaciones ni circunloquios. Mantuvo un cierto tono malhumorado los diez minutos que duró el segundo encuentro y dejó entrever sin miramientos que, independiente de la calidad de mi libro, él no podía publicarlo.

Hubo una tercera opción. Ana Dexeus, editora de Grijalbo y amiga, por entonces, de algunos escritores como Félix de Azúa o Julio Ortega, y a la que yo conocía desde los quince años, me pidió leer mi manuscrito. En el mundo de aquella Barcelona de entonces, la cultura y el arte estaban en alza y la ciudad se preparaba para las primeras elecciones democráticas. Leído el texto, me llamó para cenar en su casa en compañía de su marido, Antonio Negra. Allá fuimos Óscar y yo sin demasiadas expectativas, pero la sorpresa estaba servida antes de la cena. Ana, a quien le agradeceré siempre su entusiasmo, me esperaba con mi manuscrito en sus manos y pronunciaba palabras de exaltación sobre el mismo. Estaba encantada con lo que había leído. Volvimos a la realidad cuando nos explicó lo que quería hacer con la novela:

—Ya sabemos que no será posible publicarla en España. La censura va a hacerle una criba categórica.

¿Llevaba razón o no tanta?, nos preguntábamos Óscar y yo. Franco había muerto pocos meses atrás, pero los funcionarios de la censura eran aún gente del régimen totalitario y nacional-católico. Sin duda, Ana estaría mejor informada que nosotros.

—Tengo experiencia y sé cómo actuar en estos casos. He hablado con Juan Grijalbo —el editor y fundador de la empresa editora— y hemos decidido publicarla en México y traerla a España.

La excitación profesional con la que hablaba Ana consiguió contagiarnos y nos alegró la noche. Juan Grijalbo, a quien conocí después en diversos encuentros con él y su esposa, Dina, era un catalán que exiliado en México terminada la guerra civil, como tantos otros republicanos, regresó a Barcelona a finales de los años sesenta. Según sé, en España le abrieron los brazos por haber sido un comunista bondadoso, simpático (lo puedo corroborar), que tuvo gestos caritativos hacia la Iglesia, nada propios de lo que se esperaba de un rojo. Su editorial era importante entre otras cosas por haber publicado, además de libros marxistas, best sellers de autores importantes, entre ellos la novela El padrino, de Mario Puzo, y la primera traducción de Lolita, de Nabokov, al castellano.

Cuando yo ya no sabía si reír o a llorar de emoción, que es lo que me sucede siempre ante una grandísima noticia, Ana, recuperando de nuevo mi manuscrito, que yo había guardado en una bolsa, me pidió un favor.

—Nuria, antes de enviar la novela a México, me gustaría pedirte una cosa. Permíteme que la lea antes mi padre. Le encantará. Ya sabes, es un buen lector. Le he hablado del libro y me ha pedido que se lo deje unos días. (¿Era una trampa?, pienso ahora). Dedicó, luego, unos minutos a contarnos la relación que mantenía con su padre. Era la hija preferida del doctor José María Dexeus, muy conocido en Barcelona por haber fundado junto con su padre y su hermano Santiago la clínica Dexeus, una leyenda en la ginecología de la época. Hasta los hijos de Mario y Patricia Vargas Llosa habían nacido de las manos del padre de Ana. Rápida como suele ser, ella me desveló en parte la relación muy esencial y dependiente que existía entre padre e hija. Sin duda había encontrado una afinidad entre su vida personal y la historia que contaba mi novela. Me quedé algo sorprendida, dubitativa. No sabía aún cómo reaccionar cuando Ana insistió:

—Vuelvo a pedirte, por favor, que me autorices a prestar este manuscrito a mi padre.

—Por supuesto —respondí. Pero lo que pensé fue otra cosa. ¿Voy a cometer otro error de los míos? Sí, también se me pasó por la cabeza.

Ana lo agradeció sobremanera y nos despedimos, tan contentos. Pasó un tiempo. Y justo entonces mi padre, durante una comida en casa con sus tres hijos, nos anunció su próxima boda. Fue sublime la reacción del hermano mayor: «¿Con quién te casas, papá?». Una manera obvia de negar lo evidente. La boda fue discreta. Por la Iglesia. No podía ser de otro modo. Después de la ceremonia hubo cena familiar en el apartamento de la novia, a la que asistieron cuñados y hermanos e hijos de los contrayentes, así como una representación del grupo fiel de amigos íntimos (no podría asegurar que mi abuelo llegase a ir). Tras la boda, los novios se instalarían en la casa de mi padre, en calidad de usufructuario de mi madre y de nuestra propiedad. Mejor, pensé para mí. Me daba la libertad de ir a ver a papá cuando quisiera. Como sabéis, Óscar y yo estábamos totalmente a favor de esa boda. Yo deseaba la felicidad de mi padre y, por encima de todo, que no estuviera solo.

Ana Dexeus no daba señal alguna ni dijo nada de mi novela. Al mismo tiempo, yo había notado en papá cierta reserva en su trato conmigo. Los miércoles era el día programado para la comida familiar. Nos juntábamos las hijas de la mujer de mi padre, con las que me llevaba bien, y nosotros. Todos felices. Y todos sonrientes. Mi padre, no tanto. ¿Quién me descubrió la mala nueva? La madrasta. Con aquella sonrisa impertérrita suya con la que solía dar las noticias punzantes. Por lo visto, el doctor Dexeus leyó el manuscrito palabra tras palabra. Lo que tiene mérito. Claro que su hija Ana le había puesto en antecedentes, no tanto del contenido como de quién era su autora. Una mañana, la esposa de mi padre fue a su visita ginecológica periódica con el doctor Dexeus y, en algún momento, parece que el doctor le dijo: «He leído algo tremendo escrito por la hija de tu marido». Por lo que me llegó a través de Ana, dijo exactamente estas palabras. Ella quiso enseguida saber qué era lo que había leído y causado tamaña impresión. El doctor respondió: «Tú no sales bien parada. Digamos, que te deja mal. Peor que mal». Ella exigió: «Déjame leerlo, José María». A partir de ahí, se me ocurren varias hipótesis. Primera: el manuscrito va a la casa de mi padre. Fotocopiado o no. Mi padre y la madrastra, juntos o por separado, leen el texto. Ella se enfurece. Mi padre se aflige. Segunda hipótesis: José María Dexeus asiente a la petición de su paciente y le pasa el manuscrito. Ella, en algún lugar de la clínica, hace una lectura rápida. Luego llega a su casa y se desahoga con mi padre.

La publicación de mi primera novela, Cuerpo, quedó varada en un muelle perdido entre Barcelona y México. Nunca llegaría a buen puerto. Hundida, como barco enemigo. Sumergida en el cajón de los desastres. No importa. Habrá otra novela. Hubo otra. La intimidad. Esta sí tuvo consecuencias notables.

Nuria Amat con Bryce Echenique.

—————————————

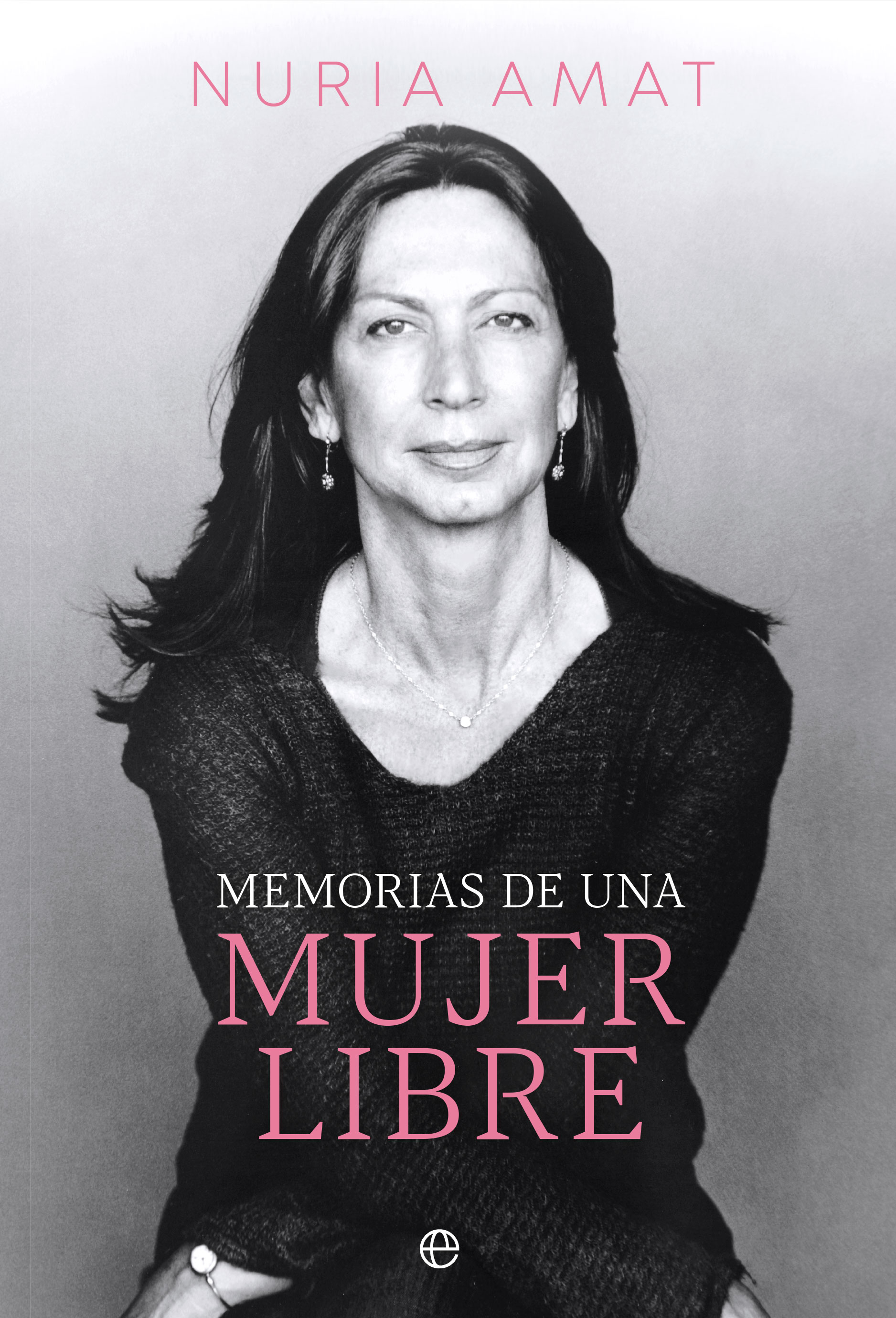

Autora: Nuria Amat. Título: Memorias de una mujer libre. Editorial: La Esfera de los Libros. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

No es lo mismo ser libre que hacer lo que te dé la gana. No es lo mismo un rey que un déspota. No es lo mismo actuar por capricho que por voluntad. La libertad es una, no cincuenta y una.