«Si tú hubieras visto lo que he visto yo…», solía repetir la madre de Natascha Wodin, una frase cuyo misterioso significado se llevaría a la tumba. Su hija tenía entonces diez años y era apenas consciente de que formaba parte de un subgrupo humano, una especie de residuo de la guerra. ¿Por qué vivían en un campo para «personas desplazadas»? ¿De dónde era su madre? ¿Y qué le había sucedido? Solo décadas después se atrevió a abrir la caja negra de su origen.

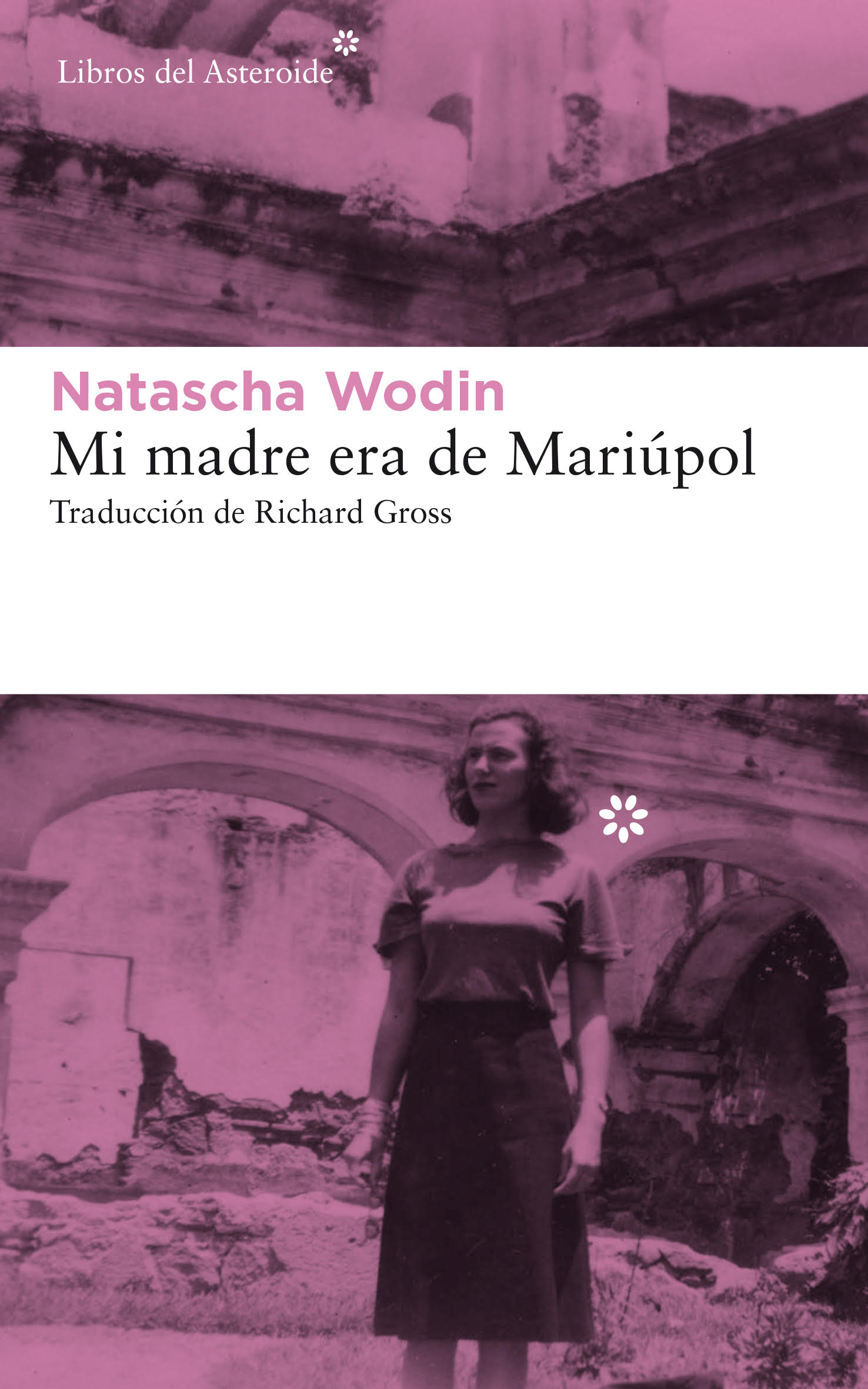

Mi madre era de Mariúpol es el excepcional libro en el que Natascha Wodin rastrea la vida de su madre ucraniana, oriunda de la ciudad portuaria de Mariúpol y deportada a Alemania junto con su marido en 1944. La autora narra con pulso admirable una historia sobre el trabajo esclavo durante el Tercer Reich, un capítulo no tan conocido de los crímenes nazis. Su madre, que de niña había vivido el ocaso de su aristocrática familia bajo el terror de Stalin, sale milagrosamente del anonimato en estas páginas y adquiere un rostro inolvidable. «Mi pobre, pequeña y enloquecida madre», concluye con cariño la narradora; también los lectores nos hacemos cargo de la dimensión de su pérdida.

Zenda adelanta las primeras páginas de Mi madre era de Mariúpol, de Natascha Wodin (Libros del Asteroide).

Primera parte

Teclear el nombre de mi madre en el buscador ruso de internet no era más que una manera de pasar el rato. A lo largo de las décadas, había intentado una y mil veces dar con alguna huella suya, me había dirigido a la Cruz Roja y a otros servicios de búsqueda, a archivos y centros de estudio, a personas de Ucrania y de Moscú que no conocía en absoluto; había rastreado listas de víctimas y ficheros amarillentos, pero no había conseguido hallar ni un asomo de rastro, una prueba, por vaga que fuese, de su vida en Ucrania, de su existencia anterior a mi nacimiento.

Durante la segunda guerra mundial, a la edad de veintitrés años, la habían deportado de Mariúpol a Alemania junto con mi padre para someterlos a trabajos forzosos, y solo me constaba que ambos habían sido destinados a una fábrica de armamento del consorcio Flick en Leipzig. Once años después del final de la guerra, mi madre se quitó la vida en una pequeña ciudad germanooccidental, cerca de una colonia para «extranjeros apátridas», como en aquel entonces se llamaba a los extrabajadores esclavos. Salvo mi hermana y yo, no quedaba nadie que la conociese. Y, a decir verdad, nosotras tampoco la conocíamos. Éramos niñas —mi hermana tenía cuatro años escasos, yo diez— cuando, un día de octubre de 1956, salió de casa sin decir palabra y no volvió. En mi memoria era una pura sombra, un sentimiento más que un recuerdo.

Había abandonado su búsqueda hacía tiempo. Mi madre había nacido más de noventa años atrás, de los cuales solo había vivido treinta y seis, y no fueron años cualesquiera, sino los de la guerra civil, las purgas y las hambrunas en la Unión Soviética, los de la segunda guerra mundial y el nacionalsocialismo. Había quedado atrapada en la trituradora de dos dictaduras, primero la de Stalin en Ucrania, luego la de Hitler en Alemania. Era una falsa ilusión querer encontrar, al cabo de tantas décadas, en el océano de víctimas olvidadas, los vestigios de una joven mujer de la cual yo sabía poco más que el nombre.

Cuando, en una noche de verano de 2013, introduje su nombre en internet, el buscador ruso devolvió un resultado inmediato. Mi estupefacción no duró sino unos segundos. Una circunstancia agravante de mi búsqueda siempre había sido que mi madre tuviera un nombre ucraniano muy común; había cientos, probablemente miles, de mujeres ucranianas que se llamaban como ella. Bien era cierto que la persona indicada en la pantalla llevaba también el patronímico de mi madre, Yevguenia Yákovlevna Iváshchenko, pero también Yákov, el nombre del padre de mi madre, era tan común que mi hallazgo no significaba nada.

Abrí el enlace y leí esto: Yevguenia Yákovlevna Iváshchenko, año de nacimiento: 1920; lugar de nacimiento: Mariúpol. Me quedé mirando la entrada fijamente; la entrada me miraba fijamente a mí. Aun sabiendo poco acerca de mi madre, sabía que había nacido en Mariúpol en 1920. ¿Sería posible que en una pequeña ciudad como la Mariúpol de aquel entonces hubieran nacido en el mismo año dos niñas con el mismo nombre y apellido y un padre llamado Yákov?

Si bien el ruso era mi lengua materna, una lengua que nunca había perdido por completo, y que desde mi mudanza al Berlín posterior a la caída del Muro volvía a hablar casi a diario, no tenía la certeza de estar leyendo de verdad el nombre de mi madre en la pantalla ni de que ese nombre no fuera un espejismo en el desierto que el buscador ruso representaba para mí. Se usaba en él un ruso que, francamente, se me antojaba un idioma desconocido, una neolengua que cambiaba a ritmo vertiginoso, que no paraba de alumbrar vocablos nuevos, que se mezclaba cada día con americanismos de nuevo cuño que, una vez transcritos al cirílico, ya apenas podían identificarse como tales. La página que me miraba desde la pantalla tenía un nombre inglés: «Azov’s Greeks». Sabía que Mariúpol estaba situada a orillas del mar de Azov, pero ¿de dónde salían los «griegos azovianos»? Nunca había oído hablar de ningún nexo entre Ucrania y Grecia. Si fuese inglesa, habría podido decir muy acertadamente: It’s all Greek to me, todo esto me suena a chino.

Por aquellas fechas, yo de Mariúpol no sabía prácticamente nada. Mientras buscaba a mi madre, nunca se me había ocurrido instruirme sobre la ciudad de la que era originaria. Mariúpol, que se llamó Zhdánov durante cuarenta años y que solo recuperó su antiguo nombre tras el desmembramiento de la Unión Soviética, continuaba siendo un lugar en mi interior que nunca había expuesto a la luz de la realidad. Desde siempre, había vivido en la vaguedad, en mis ideas e imágenes del mundo. La realidad exterior amenazaba a ese hogar interno, por lo cual yo la esquivaba en lo posible.

Mi imagen primitiva de Mariúpol estaba marcada por el hecho de que, en mi infancia, nadie distinguiera entre los diferentes estados de la Unión Soviética; todos los habitantes de sus quince repúblicas eran considerados rusos. Aunque Rusia había salido de la Ucrania medieval —la Rus de Kiev, llamada la cuna de Rusia, la madre de todas las ciudades rusas—, mis padres se referían a Ucrania como si fuese una parte de Rusia… El país más grande del mundo, según decía mi padre, un imperio enorme que se extendía desde Alaska hasta Polonia y ocupaba una sexta parte del total de la superficie terrestre. Alemania, por el contrario, solo era una mancha en el mapa.

Lo ucraniano se disolvía para mí en lo ruso, y cuando me imaginaba a mi madre en su vida anterior en Mariúpol, la veía inmersa en la nieve rusa. Vestida con su trasnochado abrigo gris de solapas y puños de terciopelo, el único abrigo que le vi, caminaba por las calles heladas y oscuras de un espacio infinito, barrido eternamente por un temporal de nieve. De nieve siberiana, que cubría Rusia entera y también Mariúpol, el imperio espeluznante del frío perpetuo en el que gobernaban los comunistas.

Mi idea infantil del lugar de origen de mi madre pervivió décadas en los cuartos oscuros de mi interior. Cuando llevaba ya tiempo sabiendo que Rusia y Ucrania eran dos países distintos y que Ucrania no tenía absolutamente nada que ver con Siberia, ese conocimiento no afectó a mi Mariúpol… a pesar de no saber a ciencia cierta si mi madre procedía realmente de esa ciudad o si mi fantasía se la había asignado porque me gustaba el nombre. A veces, ni siquiera estaba segura de si existía una ciudad con ese nombre o si, más bien, era una invención mía, como tantas otras cosas que concernían a mi ascendencia.

Un día, al hojear el periódico, llegué a la sección de deportes y, a punto ya de volver la página, mi mirada recayó en la palabra Mariúpol. Me enteré de que un equipo alemán de fútbol había viajado a Ucrania para jugar contra el Illichevets Mariúpol. El mero hecho de que la ciudad tuviera un equipo de fútbol resultó tan desilusionante que mi Mariúpol interno se desintegró como una seta podrida. Nada en el mundo me interesaba menos que el fútbol, pero fue precisamente el fútbol el que hizo que me topara con la verdadera Mariúpol. Supe que se trataba de una ciudad con un clima eminentemente suave, un puerto del mar de Azov, el más cálido y somero del planeta. Se hablaba de vastas y dilatadas playas de arena y de infinitos campos de girasoles. Los futbolistas alemanes resoplaban por las temperaturas veraniegas, próximas a los cuarenta grados.

La realidad me pareció mucho más irreal que mi idea de la misma. Por primera vez desde su muerte, mi madre se convertía en una persona fuera de mí. En vez de verla caminar en la nieve, de pronto la veía caminando por una calle de Mariúpol con un vestido de verano claro y ligero, los brazos y las piernas desnudos, los pies en sandalias. Una joven que no se había criado en el lugar más gélido y oscuro del mundo, sino cerca de Crimea, a orillas de un cálido mar del sur, bajo un cielo tal vez idéntico al del Adriático italiano. Nada me había parecido tan incompatible como mi madre y el sur, mi madre y el sol y el mar. Ahora tenía que transferir a otro clima, a otra temperatura, todas las ideas que me había formado acerca de su vida. De súbito, lo viejo desconocido se transformaba en lo nuevo desconocido.

Años después, una novela breve rusa cuyo título he olvidado me ofreció una imagen real del invierno en la Mariúpol de los tiempos de mi madre: «Detrás de la ventana del hotel Palmyra caía nieve. A cien pasos más allá, el mar, del cual no me atrevo a decir que resonara. Hacía gluglú, agonizaba, aquel mar plano, insignificante, insípido. Amoldada a las aguas, la anodina villa de Mariúpol con su kos´ciół polaca y su sinagoga judía. Con su puerto hediondo, sus almacenes, la carpa rota de un circo itinerante en la playa, sus tabernas griegas y la farola solitaria y macilenta a la entrada del mencionado hotel». Me pareció un mensaje íntimo sobre mi madre. Todo eso ella lo había visto con sus propios ojos. Sin duda había pasado alguna vez por delante del hotel Palmyra, quizá con su abrigo gris, quizá por esa misma nieve húmeda y con el hedor del puerto metido en la nariz.

La página de internet a la que había ido a parar me reveló nuevos detalles sorprendentes de Mariúpol. En la época en que mi madre había nacido, la ciudad aún conservaba una fuerte impronta griega. En el siglo XVIII, Catalina la Grande se la había regalado a los helenos cristianos procedentes del Kanato de Crimea. Solo después de mediados del siglo XIX se volvió a permitir el establecimiento de otras etnias en la entonces Marioypoli. Hasta el día de hoy reside en la ciudad una minoría griega, y por algún motivo el nombre de mi madre me llevó a un foro de ucranianos descendientes de griegos. Surgió en mí una sorda sospecha. Guardaba un vago recuerdo, ya apenas descifrable, de lo que mi madre había contado sobre su vida en Ucrania, pero en mi memoria se había asentado la idea de que su madre era italiana. Claro que, después de tanto tiempo yo no podía estar segura de si de verdad se trataba de un recuerdo y no de un sedimento fortuito en la mente. Tal vez, y eso me pareció lo más probable, ya de niña me había inventado una abuela italiana y la había convertido en objeto de mis fantasiosos embustes; tal vez la abuela italiana había nacido del antaño candente deseo de escapar de mi piel rusoucraniana, de ser algo distinto de lo que era. Me preguntaba si el error de mi memoria estribaría únicamente en que la madre de mi madre no era italiana, sino griega. ¿No parecía esto verosímil, dado lo que acababa de aprender sobre Mariúpol? ¿Acaso la griega, en mi memoria, se había transformado imperceptiblemente en italiana, quizá porque ya en mi juventud Italia había devenido en lugar de añoranza para mí?

Me pareció haber entrado en un nuevo ámbito oscuro de mis orígenes, como si de repente estuviera arraigada en un fondo aún más extraño y definitivamente indistinguible. Tenía la mirada fija en el nombre de mi madre en la pantalla, con la sensación de que la precaria identidad que me había forjado a lo largo de la vida se reventaba como una pompa de jabón. Por un momento, todo a mi alrededor se disolvió. Solo fui capaz de recuperar el aplomo al pensar que las raíces griegas de aquella Yevguenia Yákovlevna Iváshchenko recién descubierta únicamente tenían relevancia para mí por constituir la prueba de que esa mujer no podía ser mi madre. Estaba segura de no haber oído jamás la palabra greki en su boca, que en nuestro pobre y recluido mundo de los barracones de entonces se me habría grabado como algo extraordinario y exótico; por otra parte, me costaba creer que mi madre no hubiera aludido nunca al pasado griego de su ciudad natal, cuando en sus tiempos la cultura helena estaba todavía muy presente, según extraje de las informaciones históricas del foro.

Azov’s Greeks ofrecía también una plataforma de búsqueda de familiares, y aunque mis investigaciones habían quedado en agua de borrajas demasiadas veces, decidí dejar un mensaje. Para poder hacerlo, primero tuve que registrarme, cosa que nunca había hecho en una página de internet rusa. Juzgué improbable poder superar esa barrera técnica, pero, para mi sorpresa, resultó muy fácil, mucho más que en las páginas de internet alemanas. Un minuto después, el acceso quedó desbloqueado.

En la solicitud de búsqueda pude poner poco más que el nombre de mi madre y su lugar de origen. De su patronímico, Yákovlevna, se desprendía que su padre se llamaba Yákov, pero el nombre de soltera de su madre era para mí desconocido. Sabía que tenía un hermano y una hermana, pero ignoraba sus nombres. Obraba en mi poder una partida de matrimonio ucraniana que daba fe de que mi madre se casó con mi padre en julio de 1943 en la Mariúpol ocupada por los alemanes. En la cartilla de trabajo expedida por la oficina de empleo de Leipzig constaba que en 1944 fue deportada a Alemania junto con mi padre. Era todo lo que sabía de ella.

¿Y a quién buscaba en realidad? Se podía descartar prácticamente que sus hermanos aún viviesen, a menos que hubieran alcanzado una edad bíblica. Incluso mis primas y primos potenciales, sus hijos, si es que existían, debían de tener una edad avanzada, al igual que yo. Difícilmente podían haber conocido a mi madre e incluso era dudoso que supiesen de su existencia, que alguien les hubiese hablado de ella. En aquel tiempo, y todavía décadas después, era arriesgado ser familiar de una persona como mi madre, alguien que se había dejado deportar a Alemania quién sabe si de forma voluntaria, o que ni siquiera había conseguido sustraerse al trabajo forzoso para el país enemigo aunque fuera suicidándose, como Stalin exigía a los verdaderos patriotas. De tales parientes, considerados traidores a la patria, no se les hablaba a los hijos en aquel entonces para no ponerlos en peligro.

Antes, al picar textos rusos, mis dedos tenían que adaptarse a un teclado cirílico e iniciar una trabajosa búsqueda de letras; ahora podía picarlos con el familiar teclado latino gracias a un milagroso programa de ordenador, el cual automáticamente convertía los caracteres latinos en cirílicos. Aun así, dudé de mi capacidad para llevar mi mensaje transliterado a la página rusa —el camino me pareció muy largo—, pero después de los habituales clics con el ratón, dio el salto a Azov’s Greeks. Indiqué mi dirección de correo electrónico bajo el texto y lo envié sin saber adónde iría a parar. Quizás a algún lugar muerto, a una nada digital, donde nunca nadie descubriría mi mensaje en botella.

Me encontraba, desde hacía unas semanas, en mi cuartel de trabajo, en Mecklemburgo. Compartía aquel pequeño piso a orillas del Schaalsee con una amiga y nos alternábamos en su uso. Ese año, casi todo el verano junto al lago me correspondía a mí. Gilla era actriz, estaba metida hasta las orejas en algún proyecto de teatro en el extranjero y no volvería hasta septiembre. Yo acababa de concluir un libro y holgazaneaba. Ya no tenía memoria de cuándo había estado ociosa más de media jornada. Mis temas hacían cola, implacables, no consentían pausas y me recordaban de forma cada vez más acuciante el tiempo limitado de mi vida. Normalmente, tras terminar un libro, comenzaba uno nuevo al día siguiente, no aguantaba permanecer más tiempo sin escribir, sin luchar con las palabras. Así había transcurrido la mayor parte de mi vida, apenas me había dado cuenta. Ahora, de pronto, no quería hacer otra cosa que estar sentada en el balcón, sentir la tenue brisa en la piel y contemplar el lago teñido del azul del verano. Hacia el atardecer, cuando bajaba el calor, cogía los bastones nórdicos y daba largas caminatas por la ribera, en cuyos solitarios humedales se abalanzaban sobre mí nubarrones de mosquitos hambrientos. Camino de casa, me compraba la cena en la caseta del pescador, quien tenía corégonos y salvelinos frescos del lago.

Por el Schaalsee había discurrido la frontera interalemana. Una parte del lago pertenecía a Mecklemburgo, la otra a Schleswig-Holstein. A pocos kilómetros de distancia había un letrero que decía: «Este punto marcó la división entre Alemania y Europa hasta las 16.00 horas del 18 de noviembre de 1989». En la antigua zona restringida del lado oriental de la divisoria, la flora y la fauna habían podido desenvolverse a sus anchas durante cuarenta años, casi a salvo de la especie humana, que solo hacía su aparición en forma de guardias fronterizos. Después de la caída del Muro, aquel paisaje asilvestrado fue declarado reserva natural e incluido en la Lista de reservas de la biosfera de la Unesco. Naturaleza, sí, pero naturaleza administrada, en la que entretanto había aterrizado la bioélite de Hamburgo. Para los urbanitas amantes del ecologismo que se establecieron allí, o que acudían a sus residencias vacacionales los fines de semana, se abrieron tiendas y restaurantes ecológicos; cada dos por tres se montaban mercados con productos de proximidad, y se podían adquirir bonos de cincuenta euros para la protección de la grulla; en la localidad había un lugar denominado «Centro del futuro: hombre y naturaleza». A los vecinos germanoorientales de toda la vida, una solía encontrárselos exclusivamente en los supermercados Lidl y Penny; se habían convertido en unos extraños, en meros espectadores de su propio mundo, donde ahora vivían en sus reformadas casitas de la RDA.

Por el ventanal de mi piso yo no veía más que el lago. Tenía todo el día una sensación de leve borrachera de tanto mirar sus aguas celestes, que parecían no tener fondo, de una profundidad fresca e infinita, en la que una no cesaría de hundirse bebiendo y bebiendo. De lejos llegaban las risas y los gritos de los niños que chapoteaban en el agua. Las vacaciones escolares, los ruidos y los olores, toda la maravilla de un verano de la infancia que se me antojaba interminable. Por suerte, las lanchas a motor estaban prohibidas; el lago pertenecía a las numerosas aves acuáticas que vivían allí, y solo de vez en cuando se veía pasar una solitaria barca o un bote con una vela blanca y menuda. Las golondrinas surcaban el aire a centenares, a veces a tan escasa altura que casi me rozaban con las puntas de sus alas mientras, sentada en el balcón, estaba leyendo un libro o mirando al agua, cuya superficie rielaba en un sinfín de espejos que se lanzaban unos a otros destellos plateados. Gansos comunes sesgaban el cielo en configuraciones geométricas, unidos por hilos invisibles; los vencejos se perseguían mutuamente, protagonizando juegos bizarros, frenéticos, en las alturas. En el crepúsculo vespertino empezaba el concierto de las aves acuáticas, el agitado cua-cuá de los patos, el chillido de los cisnes cantores, el ajetreado gruir de las grullas que, procedentes de los campos donde encontraban su alimento, se reunían por la noche en la ribera. De tanto en tanto aparecía un pigargo, planeando inmóvil con sus alas anchas y poderosas; era la majestad del lago, el espanto de los peces y otros habitantes lacustres. En una ocasión, según me contaron, se había podido observar desde la orilla cómo un pigargo mataba a una grulla. Era invierno, y una de las grullas, que dormían de pie en las aguas someras donde se resguardaban de sus enemigos, se había quedado con las patas adheridas al suelo helado durante el sueño. Cuando el pigargo se abatió sobre ella, no pudo escapar y terminó hecha pedazos, cautiva del hielo.

Estaba tan enamorada de ese verano junto al lago que permanecía insomne. A veces me quedaba toda la noche en el balcón, bañada por el aire fresco, mirando la vereda de luz que la luna proyectaba en el agua oscura, y no me hartaba de escuchar el silencio, en el cual, ya solo a ratos, una de las aves oculta en el opaco cañaveral emitía un ruido quedo, soñoliento.

Nunca antes había visto amaneceres como los vividos a orillas de aquel lago. Se anunciaban en el horizonte poco después de las tres de la madrugada, con tonalidades rosáceas casi imperceptibles en el cielo, sobre el agua, que iban transmutándose por momentos en una orgía lumínica de irreal belleza. Me extrañaba que todo el mundo durmiera, que nadie salvo yo, al parecer, asistiera a ese teatro cósmico. El cielo ardía en mil colores, desde el verde claro hasta el oro, el lila y el rojo flameante, cada día distinto, cada día de nuevo: espectáculos de luz, lienzos surrealistas que el sol se inventaba en el firmamento y cuya metamorfosis, minuto a minuto, seguía yo en mi balcón como desde un palco ubicado en cualquier parte del universo, aturdida por la algarabía con visos de pánico de las aves acuáticas, que sonaba como si los animales esperaran un apocalipsis, algún acontecimiento nunca visto y ajeno a la sensibilidad humana. Los colores se condensaban, explosionaban, luego empezaban a palidecer, a apagarse suavemente y a diluirse en los torrentes de luz blanca que se derramaban sobre las aguas. Los animales enmudecían, el peligro había pasado, y rompía un día de verano largo y achicharrante. Me levantaba de la vieja butaca que había corrido hacia fuera, me lavaba los dientes y me dirigía a mi dormitorio, orientado al oeste, cuya ventana había tapado con una lona de toldo multicolor para estar protegida de la luz diurna y la canícula. Incluso mientras dormía seguía oyendo el silencio y soñaba cualquier sueño épico y lúcido. Cuando me despertaba, hacia el mediodía, enseguida saltaba de la cama y me acercaba en pijama a la ventana del otro cuarto para volver a ver el lago, su resplandor azul.

Había transcurrido casi una semana desde mi solicitud de búsqueda a Azov’s Greeks. Ya me había olvidado del asunto cuando me llegó un correo electrónico con caracteres ilegibles en el campo del remitente. Solía recibir con frecuencia correos con remitentes rusos, pero esta vez el programa de correo electrónico no había identificado las letras cirílicas. Un tal Konstantín con apellido griego me pedía que le facilitara datos más concretos de mi madre. Intentarían ayudarme, pero necesitaban saber algo más sobre la persona.

Nunca había llegado tan lejos en mi búsqueda. Un hombre de Mariúpol estaba dispuesto a ayudarme, y por lo visto se encontraba en condiciones de hacerlo, si yo le proporcionaba más detalles de mi madre. Solo que no podía proporcionárselos porque todo lo que sabía ya se lo había comunicado. Por alguna razón sentí vergüenza, como si fuera un certificado de indigencia moral, una afrenta, saber tan poco sobre la propia madre. Y al mismo tiempo era como si hubiese aprendido algo nuevo acerca de ella. Parecía como si a través de los ojos de un extraño pudiera adentrar la mirada en Mariúpol, como si aquel hombre fuera un antiguo vecino de mi madre que cada día pasara por delante de su casa, me llevara por calles donde ella había transitado antaño, viera casas, árboles y plazas que ella había visto, el mar de Azov y las tabernas griegas que tal vez aún existían. Pero la realidad era otra: de la Mariúpol donde vivió mi madre quedaba poco. La Wehrmacht alemana la redujo a escombros y cenizas durante la guerra.

Agradecí al amable Konstantín de apellido griego su buena disposición y mandé saludos a Mariúpol, mientras pensaba que tras este renovado fracaso mi madre se hundiría definitivamente y para siempre en la oscuridad.

En realidad, no había sido un gesto del todo azaroso el que hubiera consultado precisamente ahora el nombre de mi madre en el buscador ruso. Llevaba tiempo dando vueltas a la idea de escribir acerca de ella, acerca de la mujer que ella había sido en Ucrania y en el campo de trabajo alemán antes de que yo naciera. Pero tampoco sabía prácticamente nada de esa mujer. Nunca me habló de los tiempos de su trabajo forzoso, ni ella ni mi padre, y si lo hizo, no me acordaba. Lo que aún guardaba en la memoria de sus relatos sobre la vida en Ucrania no eran más que fuegos fatuos de la mente. Solo podía intentar escribir una biografía ficticia que se basara en la historiografía, en los lugares y la época —hechos conocidos— que le había tocado vivir. Hacía años que buscaba algún libro de algún antiguo trabajador forzado, una voz literaria en la que inspirarme. En vano. Los supervivientes de los campos de concentración habían producido una literatura universal, los libros acerca del Holocausto llenaban bibliotecas, pero los esclavos no judíos que habían sobrevivido al exterminio mediante el trabajo estaban sumidos en el silencio. Habían sido deportados por millones al Reich alemán; consorcios, empresas, talleres de manufactura, granjas y hogares privados distribuidos por toda la geografía germana se habían servido a voluntad del cupo de aquella mano de obra importada, cuya máxima explotación con el mínimo gasto tenía carácter de plan y método. Tuvieron que realizar, en condiciones por lo general infrahumanas, similares a las de los campos de concentración, el trabajo de los hombres alemanes que estaban en el frente devastando los pueblos y las ciudades de los países de origen de los deportados y asesinando a sus familias. Los hombres y mujeres trasladados a la fuerza a Alemania fueron machacados hasta la muerte por la industria bélica germana, pero incluso décadas después de terminar la guerra, los crímenes cometidos contra ellos, cuyo número varía entre seis y veintisiete millones —las cifras oscilan de forma dramática según la fuente que se consulte—, solo tuvieron eco en algún parvo relato de hoja parroquial o periódico dominical de limitada difusión. Solían ser mencionados de paso, «entre otros» y junto con los judíos, siendo un apunte marginal, un apéndice del Holocausto.

Durante la mayor parte de mi vida ni siquiera supe que era hija de trabajadores forzados. Nadie me lo había dicho, ni mis padres ni el entorno alemán, en cuya cultura de la memoria el fenómeno masivo del trabajo forzoso no existía. Pasé décadas sin saber nada de mi propia vida. No tenía idea de quiénes eran todas esas gentes con las que convivíamos en los distintos guetos de la posguerra, ni de cómo habían llegado a Alemania: aquellos rumanos, checos, polacos, búlgaros, yugoslavos, húngaros, letones, lituanos, azerbaiyanos y muchos otros que, pese a una confusión babilónica, se comunicaban de alguna manera. Solo sabía que pertenecía a una especie de escoria humana, a alguna basura residual de la guerra.

En la escuela alemana nos habían enseñado que los rusos asaltaron Alemania, que lo destruyeron todo y que despojaron a los alemanes de la mitad de su territorio. Yo estaba sentada en la última fila, al lado de Inge Krabbes, con la que tampoco nadie quería tener que ver, pese a ser alemana, porque llevaba ropa sucia y olía mal; delante, junto al pupitre, la maestra contaba que a su novio los rusos le quemaron los ojos con carbón al rojo vivo y que pisotearon con sus botas a criaturas de tierna edad. Todas las cabezas se giraron hacia mí, la propia Inge Krabbes se apartó un poco, y supe que a la salida de clase volvería a comenzar la caza.

Hacía tiempo que mis patrañas ya no me servían, que no solo formaba parte de los bárbaros rusos, sino que había quedado descubierta como embaucadora de altos vuelos. Con el fin de ganar puntos a ojos de los niños alemanes, les había dicho que mis padres, por quienes sentía mucha vergüenza, no eran mis padres de verdad, que me habían recogido en la cuneta durante su huida de Rusia; que, en realidad, yo provenía de una familia rica de príncipes rusos que poseía tierras y palacios; obviaba explicar cómo, siendo hija de príncipes, había ido a parar a la cuneta, pero por un día o unas horas era un ser incomprensible, lleno de misterio, que disfrutaba de la maravillada admiración de los niños alemanes. Está claro que acabaron por desenmascararme y entonces, con más razón, empezaron a perseguirme; persiguiéndome a mí, aquellos pequeños vindicadores del hundido Tercer Reich, aquellos hijos de viudas de soldados y padres nazis daban caza a todos los rusos, pues yo era la encarnación del comunista y bolchevique, del infrahumano eslavo, del enemigo mundial que los había derrotado en la guerra. Y yo corría, corría por mi vida. No quería morir como Dschemila, la hija pequeña de los yugoslavos, a la que los niños alemanes también habían dado caza y empujado, un día, al río Regnitz, donde se había ahogado. Corría arrastrando a mis espaldas una ola de alaridos, pero era una esprínter experimentada, ni siquiera tenía ya agujetas cuando corría, de modo que solía dejar descolgados a mis perseguidores. Solo tenía que alcanzar las canteras de grava, donde discurría la frontera entre el mundo alemán y el nuestro; en efecto, detrás de las graveras comenzaba nuestra zona de jurisdicción, nuestra terra incognita, en la que ningún alemán había puesto el pie todavía, salvo la policía y el cartero, y que tampoco los niños alemanes se atrevían a pisar. A la altura de las graveras se desviaba de la calzada asfaltada un sendero que conducía a las «casas». No sabía por qué los alemanes llamaban así a nuestros bloques de piedra, quizá para distinguir entre nosotros y los gitanos, que se alojaban aún más allá, en barracones de madera. Los gitanos ocupaban un escalón todavía más bajo que el nuestro y me despertaban un horror parecido al que seguramente nosotros suscitábamos a los alemanes.

Una vez traspasada la frontera mágica, estaba a salvo. Detrás del recodo, donde mis perseguidores me perdían de vista, me dejaba caer en la hierba y esperaba a que mi corazón desbocado se serenara, a que mis pulmones recuperaran el aliento. Por ese día lo había conseguido, y aún no pensaba en mañana. Remoloneaba todo el tiempo posible, merodeaba por las vegas del río, hacía saltar piedras sobre las aguas del Regnitz, me metía acedera en la boca, roía las mazorcas de maíz forrajero que robaba en los campos. Nunca quería ir a casa. Quería marcharme, siempre marcharme. Desde que tuve uso de razón, durante toda mi infancia, solo esperaba la edad adulta para poder marcharme de una vez. Quería irme lejos de la escuela alemana, de las «casas», de mis padres, de todo lo que me constituía y consideraba un error del que era prisionera. Aun cuando hubiera podido saber quiénes eran mis padres y el resto del colectivo al que pertenecía, no habría querido saberlo, no me interesaba, nada menos que eso, yo no tenía nada que ver con aquello. Solo quería irme, nada más que irme, dejarlo todo atrás para siempre, despegar por fin hacia una vida propia y verdadera que me esperaba en alguna parte del mundo.

Me acuerdo de mi primera imagen consciente de mi madre: tengo unos cuatro años, vivimos en el almacén de una fábrica metalúrgica donde mis padres han encontrado asilo transitorio en Alemania. Tengo prohibido, bajo castigo, abandonar el patio de la fábrica, pero ya entonces trato de escapar constantemente. Detrás del patio, en la Leyher Strasse, empieza un mundo diferente, desconocido. Hay comercios, un tranvía, casas que me parecen palacios, casas de piedra con puertas grandes y pesadas, con ventanas altas provistas de cortinas; no recuerdo ruinas de guerra. Y hay un prado con perales silvestres, nunca he comido peras, quiero saber cómo saben. Pero soy demasiado pequeña, no alcanzo las ramas de las que cuelgan los frutos. Pruebo con una piedra, la tiro al árbol. Rebota en una rama y vuelve disparada hacia mí, un bumerán que me abre una brecha en la cara y por muy poco no me da en el ojo izquierdo. Ya no recuerdo cómo llego a casa, solo me acuerdo de que estoy en el patio de la fábrica y no me atrevo a entrar en nuestra posada. Por la cara me baja un chorro de sangre que gotea sobre mi vestido. Detrás de la ventana abierta del almacén, mi madre. Tiene la cabeza inclinada sobre una tabla de lavar donde frota la ropa, un mechón de cabello moreno le cae sobre el rostro. Levanta la cabeza y me ve. Y yo la veo a ella, veo la imagen que primero acude a mi memoria. Comienza con un grito, el resto es ojos. Ojos transidos de espanto, un espanto que se convertirá para mí en la quintaesencia de su persona. Un espanto que viene de lejos, de mucho más lejos que yo, un espanto inconcebible, insondable. El espanto al que se refiere cuando dice: «Si tú hubieras visto lo que he visto yo…». Una y otra vez, ese estribillo de mi infancia: Si tú hubieras visto lo que he visto yo…

Tengo dos fotografías suyas que trajo de Ucrania, retratos tomados en estudio. En el primero es una joven de dieciocho años aproximadamente, flanqueada por una delicada mujer de pelo blanco que no sé quién es. Mi madre, muy flaca, desnutrida seguramente, lleva un sencillo vestido de verano, su cabello espeso y negro como la tinta está cortado a lo paje, conforme a la que debía de ser la moda de la época. Es obvio que el fotógrafo quiso hacer resaltar sus habilidades artísticas y otorgarle un aire de misterio, pues hay una sombra que oscurece la mitad izquierda de su cara. Tiene aspecto de niña, pero la inocencia y el desamparo de su rostro van asociados a un conocimiento aterrador. Difícil de creer que un ser humano tan frágil sea capaz de soportar ese conocimiento… como si un peso de varias toneladas pendiera de un hilo de coser. La mujer de cabello blanco a su lado tiene, con todo y su menuda complexión, un no sé qué de masculino; a juzgar por la edad, podría tratarse de la abuela de mi madre. Un vestido gris con cuello de encaje blanco, la postura derecha, severa, el orgullo de los humillados y ofendidos en el semblante. La fotografía debe de datar aproximadamente del año 1938, apogeo del terror estalinista, del hambre y del miedo.

En la segunda foto, mi madre es algo más vieja, sin duda, quizá la toma se hizo durante la guerra, poco antes de su deportación. Los ojos miran completamente hacia dentro, hacia un paisaje lejano, inexplorable, la melancolía de sus facciones se mezcla con el asomo de una sonrisa. Su cara está enmarcada por un pañuelo al estilo folclórico ucraniano, envolviendo suelto la cabeza. Tal vez fue al fotógrafo para hacerse un último retrato en Ucrania, una foto de recuerdo.

Qué mujer más hermosa, dice todo el que ve estas viejas tomas en blanco y negro. Ya en mi infancia la belleza de mi madre era un mito. Qué mujer más hermosa, oigo comentar a los demás en todo instante. Y: Qué mujer más desdichada. Belleza y desdicha parecían ir unidas en ella, parecían condicionarse de forma recíproca y sibilina.

En mi archivo tengo una tercera foto procedente de Ucrania. Muestra a un bien trajeado caballero ya mayor, de ojos sagaces y melancólicos, frente alta y barba completa de cañones cortos y entrecanos. Posa de pie detrás de dos mujeres sentadas, una con vestido severo de escote cerrado y cara de intelectual que lleva quevedos sobre la nariz; la más joven, con blusa blanca, gesto de timidez juvenil y mirada poseída por la vanidad de las cosas humanas. En el dorso de la fotografía está escrito en alemán y en letra de mi madre: «El abuelo y dos conocidas». No sé a qué abuelo se refiere, al mío o al suyo. Tampoco sé por qué rotuló la foto en alemán, cuando siempre se opuso a que me dirigiera a ella en esa lengua y me hablaba pertinazmente en ruso.

Aparte de estas tres fotografías, me quedan los dos documentos oficiales señalados. Si quiero leer la partida de matrimonio de mis padres, tengo que sostener el papel, de tamaño postal, ante el espejo. Se trata de una misteriosa copia con letra manuscrita blanca e invertida sobre un fondo negro. En el espejo puedo leer que mi madre, Yevguenia Yákovlevna Iváshchenko, contrajo matrimonio con mi padre en Mariúpol el 28 de julio de 1943. El acta está expedida en ucraniano, los matasellos aparecen desvaídos, pero se distingue claramente la palabra alemana Standesamt, Registro Civil. Tropiezo una y otra vez con esta palabra. ¿Qué se les había perdido a los alemanes en el Registro Civil de Mariúpol? Es un pormenor del día a día de la ocupación del que no me hago mucha idea. Siempre me parece un milagro que ese anodino documento sobreviviera no solo a la guerra, la deportación, el campo de trabajo y la subsiguiente odisea por los campos de posguerra de Alemania, sino también a mis sucesivas mudanzas, de las cuales llevo un buen número a las espaldas. Un documento de más de setenta años, al parecer incombustible, el comprobante de un matrimonio calamitoso y no demasiado largo.

La cartilla de trabajo alemana de mi madre ha desaparecido, tal vez quedó reducida a polvo en un rincón oscuro y sin aire de mi escritorio; pero sé que, excepto el nombre, era idéntica a la de mi padre, expedida en Leipzig el 8 de agosto de 1944, que todavía se conserva: un trozo de papel de las dimensiones de una pastilla de jabón, doblado dos veces, manoseado y amarillento. Lleva el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento de mi padre, llamado Kamyshin, apellido que en el viaje de su boca a los oídos de la secretaria alemana se transformó en Chanuchin. A continuación, pone:

Nacionalidad: Sin esclarecer, trabajador del Este.

País de origen: Territorios Ocupados del Este.

Distrito: Mariúpol.

Domicilio: ———

Empleo: Auxiliar metalúrgico.

Destino: atg Maschinenbau GmbH, Leipzig W 32, Schönauer Str. 101.

En territorio nacional desde el 14.5.44.

Dos matasellos con el águila del Reich, uno de la jefatura de policía, otro de la oficina de empleo de Leipzig, además de una foto de mi padre con un número sujeto a la solapa de su traje. En el dorso, sendas huellas digitales de los dedos índice izquierdo e índice derecho. Por debajo dice: «Esta cartilla de trabajo solo autoriza para la actividad con el jefe de factoría expresado, perdiendo su vigencia en el momento de abandonar dicho puesto. El titular debe llevarla siempre consigo para poder legitimarse. Válida hasta nuevo aviso. A reserva de revocación».

Toda mi herencia familiar consiste en este par de documentos históricos —la partida de matrimonio y la cartilla de trabajo—, las tres fotos en blanco y negro y un viejo icono que mi madre se llevó en su hatillo al largo viaje. Pintado a mano sobre fondo dorado, en él estaban representados los santos ruso-ortodoxos más importantes. Cada detalle estaba ejecutado con tanto primor que se distinguían incluso las uñas de los personajes.

Si hay algo que recuerdo con precisión es cómo mi madre hablaba de la pobreza de su familia en Ucrania, del hambre permanente. El miedo a Stalin y la pobreza eran, en mi memoria, los factores que determinaron su vida ucraniana. Pero ¿de qué manera se compaginaba la pobreza con el valioso icono que se trajo de allí? También este sobrevivió milagrosamente a la deportación y al campo de trabajo, sin perderse por el camino, sin sufrir daños, sin que nadie se lo quitara o robara a mi madre. Colgaba, en cada uno de nuestros barracones, en una esquina, quieto y con un brillo misterioso, y a él elevaba yo mis más encendidos rezos de niña, mis desesperadas súplicas por la vida de mi madre cada vez que se despedía de mi hermana y de mí para acostarse deseando morir. Ahora cuelga en mi piso de Berlín, sobre un viejo reclinatorio católico que en algún momento encontré en un desván. Probablemente sea la pieza más valiosa que jamás he tenido.

A ese pobre archivo solo podía agregarle unas remembranzas borrosas, dudosas, los recuerdos de una criatura que quizá ya no eran recuerdos, sino mera espuma dejada en mi memoria por procesos de fermentación ocurridos a lo largo de décadas:

Encontré en mí la palabra rusa advokat, abogado… se supone que el padre de mi madre lo fue. Ella siempre había pasado miedo por él, un hombre enfermo del corazón, y el día que fueron a la escuela para sacarla de la clase supo, al instante, que había muerto.

Encontré el nombre De Martino… Así se llamaba, según parece, la madre de mi madre, descendiente de una próspera familia italiana, aunque no me explicaba qué pudo haberla llevado a Ucrania en el siglo pasado o el anterior. La fortuna familiar se contradecía con la palabra «carbonería», radicada, en mi memoria, al lado mismo del apellido De Martino.

Encontré el nombre Medveshya Gora, que significa «monte de los osos»… denominación, en mis recuerdos, del lugar donde confinaron a la hermana de mi madre. Era todo lo que sabía acerca de ella. Mi memoria solo había retenido que, un día, la madre de mi madre emprendió el camino de Medveshya Gora para visitar a su hija en el campo de reclusión. Sin embargo, por aquellas fechas estalló la segunda guerra mundial, y ya nunca volvió. Parecía ser la mayor catástrofe en la vida de mi madre: haber perdido a su madre, no saber qué le sucedió, si aún estaba viva o si había hallado la muerte bajo la lluvia de bombas alemanas. En mi imaginario infantil, se la habían comido los osos de Medveshya Gora.

Encontré, aún más, a un hermano que supuestamente fue un conocido cantante de ópera y al que mi madre estuvo unida por un amor profundo. Lloró por él casi tantas lágrimas como por su madre.

En el fondo no me creía casi nada de todo aquello. La pudiente familia italiana, un abuelo letrado, el conocido cantante de ópera e incluso la carbonería se asemejaban sospechosamente a mis ansias infantiles de un origen respetable que, desde mi perspectiva del momento, incluía también un carbonero. Sin duda, el cantante de ópera databa de un tiempo posterior, cuando, siendo aún muy joven, descubrí con absoluta sorpresa la ópera y por lo visto me inventé un tío que entonaba mis arias preferidas de Bellini y Händel. Y quizá el destierro de mi tía respondía a un deseo pueril de relevancia trágica o al angustioso nombre «monte de osos», que debí de oír en boca de mi madre en algún contexto totalmente distinto, tal vez en uno de los muchos cuentos de hadas que me contaba.

Solo recuerdo con claridad un relato de mi madre protagonizado por una amiga suya. Me lo contó una y otra vez, con aquel espanto en los ojos que yo tanto temía. Resulta que también en Mariúpol los nazis cazaron a los judíos, y llegaron a fusilar a ocho mil en solo dos días de octubre de 1941. Lo que culminó en la masacre de Babi Yar ocurría en toda Ucrania, densamente poblada por hebreos. La amiga de mi madre era judía, y un día la apresaron. Junto con otros judíos, tuvo que cavar un largo foso y después colocarse en su borde, con las ametralladoras alemanas a la espalda. Logró esquivar la bala que le estaba destinada al dejarse caer en el foso un segundo antes de los disparos. Allí esperó hasta la oscuridad, luego se zafó de la montaña de cadáveres que la sepultaba y corrió a casa de mi madre. Apareció en el umbral bañada en sangre.

Llevaba yo mucho tiempo devanándome los sesos sobre el tipo de relación que mi madre tuvo con los invasores alemanes durante la guerra. A la población de los territorios ocupados no le quedaba más remedio que trabajar para ellos. Solo quienes trabajaban recibían la cartilla de alimentación, sin la cual no había manera de sobrevivir. Pero mi madre, que al estallar la guerra no tenía más de veintiún años, ocupaba un puesto especial. Ella, futura trabajadora forzada, se desempeñaba precisamente en la oficina de empleo alemana, institución que reclutaba a los trabajadores forzados y los trasladaba rumbo al Reich. Era como si trabajara para su propia deportación. Además, las oficinas de empleo constituían un órgano de poder y control esencial para el invasor; todo el mundo debía registrarse en ellas, nadie podía eludirlas. ¿Qué tareas desempeñaría mi madre allí? ¿Estuvo del lado de los alemanes, viendo en estos a los liberadores que derrotarían al régimen de Stalin? ¿Trabajó por convicción en aquel organismo o no fue más que una ruedecilla accidental en el engranaje de la maquinaría de guerra alemana? ¿La deportaron, al final, como a todos los demás o se apuntó voluntaria? ¿Cayó en la trampa de la propaganda omnipresente que a los ciudadanos soviéticos, crédulos y paupérrimos, les prometía un paraíso en Alemania? ¿Aún seguía creyendo en esa propaganda en 1944, año de su deportación, cuando ya todo el mundo sabía lo que esperaba a los que eran detenidos por millares cada día y transportados al Reich en vagones para ganado? A esas alturas no pocos habían vuelto, enfermos, destrozados física y psíquicamente por las brutales condiciones de vida y de trabajo en Alemania, esclavos incapaces ya de rendir y por tanto inservibles para los alemanes. Quizá mi madre, si de veras llegó a marcharse como voluntaria, estaba al corriente, pero no tuvo elección. Cuando pudo preverse que el Ejército Rojo reconquistaría Mariúpol, solo le cabía huir, porque haber trabajado en la oficina de empleo alemana habría sido motivo suficiente para que la fusilaran en el acto por colaboracionista y traidora a la patria. Y mi padre, posiblemente, tenía razones aun de mayor peso para abandonar la Unión Soviética. Tal vez ella no hizo más que seguir al hombre que entonces era su protector, su único amparo. Probablemente fuera demasiado joven, ignorante e intranquila para tomar decisiones de tamaño alcance, para oponerse a las fuerzas de su tiempo y su lugar.

En aquel verano hechizado a orillas del lago, fui comprendiendo con pavor creciente la magnitud de mi proyecto. Mi primer libro, publicado décadas atrás, había sido una especie de intento autobiográfico, aunque entonces no tenía idea de mi biografía, desconocía mi vida y sus ramificaciones. Mi madre nunca había dejado de ser una figura interna para mí, formaba parte de una vita privada e imprecisa ubicada en el terreno de lo aproximado, una vida que me había inventado al margen de sus contextos políticos e históricos, en una tierra de nadie donde yo era una persona sin orígenes, sin raíces. Solo mucho después comencé a entender quiénes eran mis padres y qué «material» me habían legado. Me enfrentaba a la tarea de cumplir con la asignatura pendiente, de decir en un libro, quizás el último, lo que tendría que haber dicho en el primero. Pero seguía sin saber prácticamente nada sobre la vida de mi madre en los años previos a mi nacimiento, seguía sin saber absolutamente nada de su tiempo en el campo de trabajo alemán. Me encontraba con las manos vacías, disponía solo de la historiografía y de mi imaginación, impotente ante los abismos del tema.

—————————————

Autora: Natascha Wodin. Traductor: Richard Gross. Título: Mi madre era de Mariúpol. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: