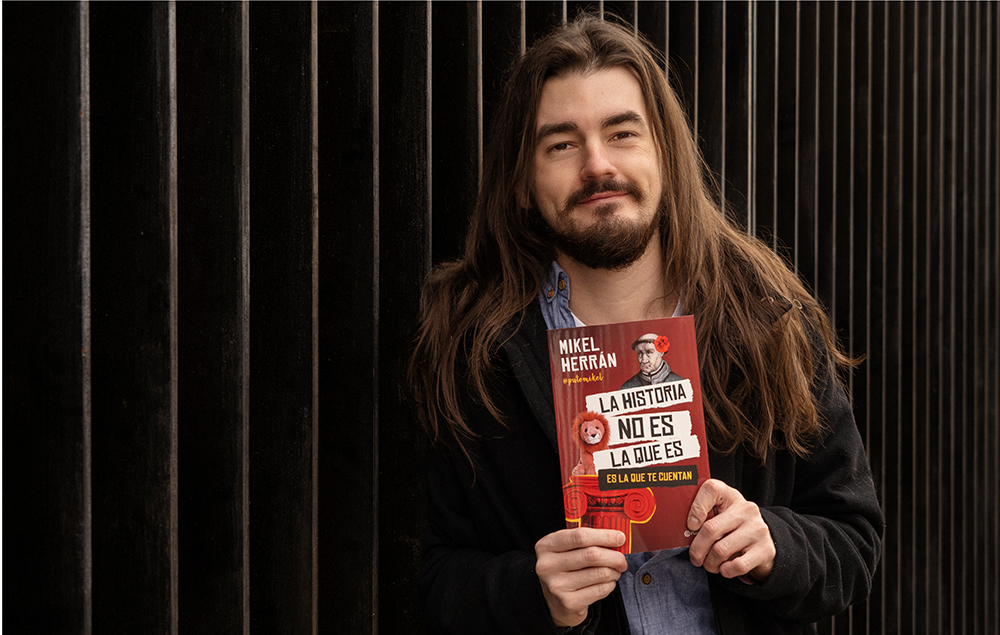

Foto de portada: Carlos Ruiz

Mikel Herrán evita memorizar los números, intenta entenderlos; las fechas le causan pereza cuando no aportan al relato; y prefiere dotar al lector de un kit de herramientas para interpretar la historia que endosarle un tedioso almanaque repleto de cifras y axiomas irrefutables.

Mikel Herrán acaba de publicar La historia no es la que es (Planeta, 2022), una obra que huye de la memorización y busca la comprensión de la historia, un ensayo cuyo objetivo es la reflexión. Para hacérselo más fácil a la generación millennial el autor zaragozano adereza el guiso con sentencias de personajes tan destacados como Aramís Fuster, Tamara —sí, la del “no cambié”— y el señor Burns, entre otros muchos. Pero no se dejen engañar por los señuelos: debajo de esa pátina de “mamarracheo y glamur petardo” hay un autor sobresaliente que ha escrito un libro lleno de propuestas interesantes y necesarias.

Conversamos con Herrán sobre su libro, la interpretación de la historia, la importancia de la arqueología, Hitler, la II República y Lydia Lozano.

******

—En el prólogo afirma que el suyo no es un libro de historia: usted propone reflexionar sobre los hechos históricos. ¿Es eso posible en nuestra sociedad actual? ¿Hay espacio para el pensamiento crítico?

—Yo creo que sí. Parece que no hay mucho más que hacer en las asignaturas de historia que memorizar, pero realmente ese aprendizaje es un ejercicio para entender cómo funcionan las sociedades del pasado, para comprender también las actuales. Con algo como la historia, que está en todas partes —en el discurso identitario, en el político— hay que provocar reflexiones críticas y dar herramientas para que la gente tenga ese pensamiento que sirva para cuestionar esos mensajes que recibimos.

—En esa introducción también comenta que la historia nos permite entender cómo construimos los relatos que permiten dar sentido a nuestro mundo actual. ¿Hay una narrativa, desde izquierda y derecha, que busca la polarización? Se me ocurre como ejemplo el caso de la Segunda República.

—Yo creo que el término polarización no es el correcto. No es lo que se busca. Lo que quieren es encontrar una conexión con el relato sentimental, que apele a unos sentimientos de desamparo, de orgullo herido que hay que reparar… Se consigue la polarización, pero lo que se busca en realidad es esa conexión sentimental que da más fuerza a ciertos alegatos políticos.

—En el primer capítulo de su libro intenta dilucidar si Covadonga y Pelayo existieron, y si eso es relevante. ¿Qué es más importante en el siglo XXI, el estudio de la leyenda o del uso que han hecho de ella ciertos partidos políticos?

—El estudio importante, y eso es lo que intento explicar en el libro, no es tanto si existió o no, sino la importancia que se le ha dado a un evento que no podemos saber si ocurrió en realidad. Es importante ver el uso que han dado de este hecho algunos partidos políticos, y también la interpretación a lo largo de la historia de la figura de Pelayo. Por ejemplo, ese Pelayo como cabeza fundacional de España es un concepto bastante reciente. En la Edad Media Pelayo era el antepasado, la figura visible de una dinastía, de la corona de Asturias. Lo que sabemos es que se apelaba a él en instantes precisos. Y cuando estudiamos por qué se hacía esa reivindicación del mito en momentos concretos es cuando descubrimos cosas importantes de esa sociedad. Igual que cuando vemos qué partidos políticos de la actualidad apelan a su figura: más importante que saber si Pelayo existió realmente, o si tuvo lugar la Batalla de Covadonga, es conocer por qué se sigue utilizando ese relato, por qué se ha perpetuado esta historia y por qué ha habido una mutabilidad en la utilización de este evento.

—¿Los discursos políticos que contienen la palabra “historia” son siempre interesados?

—(Risas). Yo creo que siempre hay un interés en la política. Cualquier relato del pasado que construimos es parcial. Ahora, que haya interés en hacerlo ya implica querer intencionalizar. Usar la palabra “interés” sirve para oscurecer unos hechos y solo subrayar otros. Yo creo que esa parcialidad y esos sesgos siempre existen, y tenemos que ser muy cautelosos cuando hablamos del pasado. Pero los que son más peligrosos son los relatos históricos que apelan a una emocionalidad. Y en política el fin es conmover. Sí que veo un interés mezquino en apelar a esos sentimientos del pasado, tanto por un lado como por otro, para identificarnos con el pasado —y con figuras históricas que vivían en un contexto muy diferente del nuestro— de una manera emocional que muchas veces deriva en el odio.

—¿Para qué sirve la arqueología además de para llenar museos que visitar en los puentes y las vacaciones de Semana Santa?

—(Risas) La arqueología es muy útil para el estudio del pasado más remoto, del que no tenemos tantas fuentes escritas. También para entender cómo vivía la gente común, la más humilde, que no dejó su vida en unos textos. Nos sirve para comprender cómo eran las personas que estaban fuera de esos relatos. Los documentos escritos nos dan una visión de las fuerzas políticas y económicas. La arqueología nos da una visión más real, a un nivel más básico. La arqueología nos explica cómo se organizaban las comunidades campesinas; algo que a lo mejor no podemos llegar a saber con las fuentes escritas.

—¿Puede servirnos la arqueología para determinar, con total fiabilidad, si hechos como la Batalla de Covadonga son reales o fantásticos?

—Sí. De hecho la arqueología se ha usado para saber si realmente hubo una batalla en un lugar y cuál fue su importancia. Ha desmentido y matizado relatos que conocíamos por fuentes escritas, y que ahora vemos que no eran tan fiables. No solo porque haya intereses determinados, sino porque quien elaboró el texto pudo equivocarse. Hay que entender que muchos textos se escribieron años después de que ocurrieran los hechos, y en otros contextos. Por ejemplo, algo que puede parecer una tontería pero que ayuda a entender esto que he comentado: la arqueología ha demostrado que la erupción de Pompeya no fue en agosto, como decía Plinio el Joven en una carta, sino en octubre; algo que hemos comprobado gracias a los descubrimientos arqueológicos: monedas, semillas, frutas…

—¿Es necesario que en un libro de historia, como el suyo, aparezcan citas de Lydia Lozano, Daddy Yankee y Bárbara Rey, en lugar de las de Tucídides, Heródoto o Ibn Jaldún? ¿Cuál es el motivo?

—(Risas) También hablo de esos últimos en el libro: de Ibn Jaldún y de Heródoto. Pero es cierto que usé esas citas para conectar con el público. Quería una vuelta a las cuestiones más filosóficas desde un punto de vista más mamarracho. La historia, aunque es un tema serio, no tiene por qué ser siempre solemne. Hay muchas cosas del pasado trágicas, pero también las hay ridículas y cómicas.

—Si tratamos de entender la historia, ¿son más importantes las preguntas o las respuestas?

—Las preguntas. Las que hacemos a las fuentes —tanto arqueológicas como escritas— son muy importantes. Sobre todo entender cuáles hacer. Porque también podemos ver cómo han cambiado esas preguntas a lo largo de los años. Las que se hacían hace un siglo no son las mismas que se hacen ahora mismo. Por ejemplo, la historia de género ha permitido descubrir la historia de muchas mujeres que estaban ahí pero habían sido silenciadas por un relato masculino. Y lo mismo ha ocurrido con las clases populares. Las fuentes nos pueden dar muchas más y mejores respuestas si les hacemos las preguntas convenientes. Saber por qué existen estos intereses de investigación ahora y no hace dos décadas es muy interesante, porque nos explica cómo era la sociedad entonces y cómo es en la actualidad, cómo en el presente queremos ver nuestro pasado.

—Una derrota se puede convertir en una victoria, como usted nos explica en el caso de Ramsés II. Lo importante es controlar el relato para dar tu visión de los hechos, aunque sea falsa, ¿no? ¿Cuánta historia hemos consumido desde esa perspectiva de perdedores que han llegado a nuestros días como ganadores?

—Es lo que se dice siempre: que la historia la escriben los vencedores. Sí que es verdad que hemos encontrado relatos de derrotas militares que se quisieron vender como victorias, pero normalmente hemos leído la historia desde el punto de vista de los vencedores. Desde los años 60 del siglo XX hay estudios para entender la historia desde la perspectiva de los vencidos, lo cual nos da una mejor visión y nos permite una interpretación más rica de la historia.

—Francis Drake es un sir para los anglosajones y un temible pirata para los españoles. ¿No puede haber un término medio a la hora de calificar a un personaje histórico?

—Los historiadores buscan hacer un estudio más matizado y medido de los personajes y de los hechos. En Reino Unido está Drake y en España también tenemos el caso de Cristóbal Colón. El papel de los historiadores se enfrenta contra el discurso popular, contra ese vínculo emocional a la hora de utilizar a esas figuras: con lo que se enseña en el colegio y también con las estatuas y los nombres de las calles. Es importante ver cómo se construyen esos relatos para intentar entenderlos.

—Y respecto al cambio de nombre de las calles, ¿debemos seguir teniendo plazas de Largo Caballero y avenidas del General Yagüe?

—Pienso que no es necesario crear una polarización en torno a esto. Hay una parte de la historia que no se va a poder borrar del todo, pero pienso que no debe haber calles y monumentos que exaltan el franquismo porque no tiene que haber lugar para el fascismo en el espacio público. Pero también entiendo que hay figuras que tuvieron su papel en la Guerra Civil en el bando republicano y que hay personas que pueden cuestionar su papel, como por ejemplo Largo Caballero. Yo no creo que su papel fuera al mismo nivel, pero a lo mejor es necesaria una participación de la comunidad para tener un diálogo mucho más democrático. Que no se impongan los nombres desde los ayuntamientos y participen de un modo más asambleario los habitantes de esas calles, para de esa forma saber qué personajes queremos privilegiar en nuestros espacios públicos.

—¿Es necesaria una ley de memoria histórica en España?

—Sí. Por supuesto. La transición intentó, no sé si silenciar, pero sí correr un tupido velo; implantó el modelo inglés de lidiar con las emociones, que es enterrarlo todo y ya saldrá cuando tenga que salir. Ignorar las injusticias del pasado es un modelo insostenible. En un país como España, que tuvo cuarenta años de dictadura, esa ley es necesaria para evaluar hasta dónde llegaron esas heridas. Es imposible crear un país que funcione de una forma hermanada —de todos unidos, como pedía la transición— si todos esos hilos, si esos mecanismos del franquismo, siguen vigentes en algunos espacios y en ciertas leyes.

—¿Siguen siendo importantes las fechas para entender la historia?

—Yo considero que las fechas son una guía, que nos permiten localizarnos, pero no sirven para entender procesos más complejos y extensos en el tiempo. Las fechas crean un fetiche que se puede celebrar a lo largo de los tiempos posteriores. Hace poco, varios periódicos planteaban por qué no iban a hacer una conmemoración de la Batalla de Covadonga en su 1.300 aniversario. Pero no sabemos cómo fue, dónde tuvo lugar y si realmente existió. Podemos aventurar que hubo un enfrentamiento. La fecha de 722 fue propuesta por Sánchez Albornoz como una fecha tentativa que ni él mismo se creía. Si hoy estamos cuestionando por qué no se conmemora es porque ese imaginario de la España fundacional necesita un hito que se pueda celebrar. Es el papel que cumplen las fechas más a menudo.

—¿Y seguimos necesitando hablar de grandes hombres y grandes mujeres para comprender la historia con sus biografías?

—En el caso de las mujeres no me opongo en absoluto, porque llevamos trabajo atrasado. Son muchos años contando las vidas de grandes hombres, así que no me parece mal equilibrar la balanza. Aunque sí que es verdad que esa individualidad en el estudio de la historia suele llevarnos a la creación de un mito; a través de un solo hombre definimos toda una época. Cuando hablamos de grandes figuras nos fijamos en gente poderosa, que es la que podía escribir —o pagar a otros para que lo hicieran—, de la que teníamos datos. Y en ese proceso olvidamos la historia de las comunidades que contribuyeron a construir procesos y hacerlos durar en el tiempo. No podemos entender la Revolución Francesa sin las comunidades de campesinos de aquella época.

—Quizás necesitamos personalizar grandes desastres de la historia en una sola persona, como en el caso de Hitler. ¿Nos produce vértigo asumir que algo como el holocausto fue obra de toda una sociedad y no de un solo hombre?

—Demonizar la barbarie es un debate filosófico que se dio después de conocer los horrores del holocausto. Hay una cierta banalidad a la hora de conocer el origen de esa maldad. Es mucho más sencillo personalizar esas tragedias en dictadores como Hitler, Franco o Mussolini. En el hecho supuesto de que pudiésemos matar a Hitler cuando era un niño para cambiar la historia, seguramente otra persona, como Goebbels, podría haber movilizado el descontento social en Alemania hacia los mismos procesos. Por otro lado, en Europa, y en Estados Unidos, ya había un antisemitismo y una tolerancia hacía políticas como la eugenesia. Cuando buscamos una explicación individual a problemas tan masivos es cuando nos vamos a perder al achacarle todo a un individuo. Esto no quiere decir que Hitler no tuviese culpa de todo lo que ocurrió, pero a la hora de hacer un estudio histórico nos interesa mucho más alejarnos de esta individualidad.

—¿Por qué somos más indulgentes con Stalin o Mao que con Hitler?

—No sé yo si lo somos. Pero sí que es verdad que los horrores de Hitler se descubrieron de inmediato cuando cayó el régimen nazi. En el caso de Stalin y en el de Mao se decidió continuar y preservar la figura del dictador a través de los años. Es algo parecido a lo que ocurrió con el franquismo. Los momentos de mayor brutalidad de esos gobiernos se pudieron asentar de una forma más complaciente en las generaciones más jóvenes, en las escuelas y universidades, aunque siguiese habiendo una represión. Conocer los mecanismos con los que se perpetuaron esos regímenes nos permite entenderlos. También hay que valorar que la Revolución Cultural de Mao nos pilla geográficamente más lejos. Además en el caso de Hitler, aunque en esos años se produjeron barbaridades en los territorios coloniales, uno de los mayores shocks fue que esos horrores sepultaban el concepto de la Europa civilizada porque ocurrieron en el mismo continente.

—El año pasado vivimos una furia desatada contra las estatuas. ¿Qué opinión le merece ese movimiento que propone cancelar a Cristóbal Colón, Sir Winston Churchill, Abderramán III… y fundir sus esculturas?

—Creo que cancelar no es el término más adecuado. Porque realmente estos movimientos no buscan decir que Colón no existió. En realidad el ataque contra las estatuas es contra la celebración —no cuestionada— de su legado. Colón es además un caso muy interesante, porque fue condenado por no obedecer las órdenes de la corona. 200 años después su legado estaba asociado al descubrimiento, y otros 100 más tarde, en 1892, y también en 1992, se le vinculó al concepto de España y la gloria conseguida por haber llegado a un continente nuevo. Se crea un relato emocional por encima de la figura histórica, y es cuando se levantan todas estas estatuas en España y en América, donde las élites criollas, sin contar con la voz de los indígenas, deciden tener también las suyas. Lo que ocurre con Colón es el mismo caso con otros conquistadores y exploradores. Ese relato que exalta una identidad es lógico que no sea plato de buen gusto para otras. Eso ha generado estos conflictos de memoria, no tanto por la figura de las estatuas sino por los valores que se quieren perpetuar.

—¿Debemos cambiar entonces las estatuas históricas por unas esculturas de arte moderno como las de la mayoría de las glorietas, que nadie entiende qué quieren representar?

—(Risas) Estoy convencido. Seguro que hay figuras históricas que se pueden conmemorar sin disputas, como Lola Flores. (Más risas)

—¿Qué es más pesado, un patriotero o un nacionalista?

—Ambos. Pero es que la línea entre el patriotismo y el nacionalismo es tan fina que se llegan a confundir. Porque los patriotas españoles son también nacionalistas, como los llamados periféricos, porque no defienden un estado plurinacional. En ambos casos se está cayendo en el mismo problema al hablar de definiciones de las identidades: la esencia de lo vasco, de lo catalán, de lo castellano… Esas esencias nos llevan a que no se reconozca la posibilidad de cambio, la diversidad interna ni la integración de la migración de fuera, ni las internas.

—Según el Institut Nova Història Cristóbal Colón era el caballero catalán Joan Colom i Bertran, Miguel de Cervantes sería Joan Miquel Servent y hasta Leonardo Da Vinci y Shakespeare habrían nacido en Catalunya. Con el auge de los nacionalismos en España, ¿vamos a vivir un boom de reescritura de la historia?

—En parte sí. Lo vimos el otro día con un diputado que dijo que la nación catalana era más antigua que la española. Estaba haciendo el mismo ejercicio de esencialismo nacionalista, de buscar una nación antiquísima, que hace Vox, pero con Cataluña. Estos discursos identitarios del nacionalismo, gallego, catalán, vasco… necesitan de un relato emocional, de un vínculo que las justifique como una comunidad que debe ser preservada. Y eso se consigue precisamente con la historia. Porque tienes primero que glorificar el legado de esa misma nación; segundo, debes confirmar su antigüedad para que deba ser reconocida; y tercero, tienes que crear un relato en el cual hubo un momento de esplendor que hay que reclamar y recuperar. Esos vínculos se construyen desde el podio político con unos mitos históricos, que son relatos simples. Por su parte, el historiador cuando se opone o intenta matizarlos lucha contra un muro, porque su discurso es más amplio y complejo.

—No vende.

—Exacto. Por eso hay un boom de la reescritura con el auge nacionalista y una búsqueda de nuevos recursos narrativos. Además el enfrentamiento entre el nacionalismo español y el resto no genera un ejercicio crítico: todos se atrincheran más en sus posiciones para defender sus fines.

—¿Qué voces y colectivos pueden aportar luz en los nuevos estudios de la historia?

—Algunos de los que más están aportando —no porque sean los mejores sino porque son voces nuevas— son la historia de género y también la queer. La mayoría de los estudios han sido hechos por hombres blancos heterosexuales que transportaban su visión del mundo al pasado; sin darse cuenta, por su sesgo, pero que lo hacían de esa manera. También es importante la historia decolonial de la diversidad funcional, unos colectivos de los que no se ha hablado tanto. No por una malicia, sino porque no formaban parte de los intereses de esos narradores, de la visión del mundo que tenían esos investigadores. Cuando se aportan esas voces y se pueden contraponer las teorías de una visión más tradicional y otra más innovadora, es ahí cuando tenemos mucho que aprender para ver las fuentes de otra forma.

—Volvemos al principio de la entrevista: pensamiento crítico.

—Exacto.

—Para terminar, ¿cuál es su próximo proyecto de escritura?

—De momento la tesis (risas) que tengo por terminar… Me gustaría continuar con la idea de este libro que ha sido una introducción más teórica sobre las herramientas para entender la historia. Mi idea es poder escribir un libro más tradicional —por ejemplo, historia de la Guerra Civil— pero con el estilo de esta primera obra.

-

Miguel Hernández y el facsímil faltante

/marzo 15, 2025/Tuvo Viento del pueblo un proceso de producción que, pese a las circunstancias, puede considerarse más o menos normal, siendo editado por Socorro Rojo y con sendos preliminares, uno del ya por entonces una referencia de primer nivel en el campo de la fonología y de la geografía lingüística Tomás Navarro Tomás, y otro del propio poeta, dedicado a Vicente Aleixandre. Constaba de 25 poemas, y lo ilustraron 18 fotografías, un hecho bien extraordinario en las publicaciones de esos años fratricidas de convulsión extrema, como ha puesto de relieve Rafael Alarcón Sierra. En contrapunto, un contexto bien distinto por nada…

-

Los dioses perturbados desde sus tronos

/marzo 15, 2025/En España, salvo el caso —otra vez— excepcional de Páginas de Espuma, la literatura breve parece quedar confinada al ámbito del terror y el fantástico, ya ni siquiera la ciencia-ficción, excepto para las colecciones de relatos clásicas de autores que forman parte de la realeza del género (Dick, Bradbury, Clarke, Gibson) y que afortunadamente sigue publicando Minotauro, o el amplísimo reservorio que mantiene en catálogo Gigamesh. ¿Pero qué sucede con la actual narrativa breve de terror y fantasía que está siendo publicada sobre todo en los países, básicamente anglosajones, que no han perdido esa tradición? Aquí parece haber tenido lugar…

-

El mundo interior de Almudena Grandes

/marzo 15, 2025/Por ello, es de agradecer este impulso de Tusquets, gracias a Juan Cerezo, el editor de la tan estimada casa, para recoger todos estos textos que la gran autora escribió entre 2005 y 2021, cada quince días, en El País Semanal. El prólogo de Elisa Ferrer ya destila admiración: “Ha sido difícil seleccionar esta colección de artículos entre tantas historias que han sido como un pellizco, un abrazo, una mirilla que da al rellano de muchas vidas y me han descubierto cómo echo de menos sus palabras sabias, los textos en los que nos retrataba, nos narraba, sabía mirarnos y…

-

Los 10 mejores biopics musicales de la historia del cine

/marzo 15, 2025/1. Bird (Clint Eastwood, 1988) 2. Amadeus (Milos Forman, 1984) 3. Elvis (Baz Luhrmann, 2022) 4. I’m Not There (Todd Haynes, 2007) 5. El ocaso de una estrella (Lady Sings the Blues, Sidney J. Furie, 1972) 6. Love & Mercy (Bill Pohlad, 2014) 7. Control (Anton Corbijn, 2007) 8. A Complete Unknown (James Mangold, 2024) 9. Blaze (Ethan Hawke, 2018) 10. En la cuerda floja (Walk the Line, James Mangold, 2005)

Bueno, me gusta la historia y lo leeré, aunque no sea mas que para criticarlo. ¡Ya estamos con querer deconstruirlo todo! Ustedes, los posthistoriadores parecen máquinas de relativizar, hijos de Derrida. Nada de lo que se ha escrito antes es objetivo y TODO es un relato emocional. Eso no es así. Y ya estamos a vueltas, otra vez, con que los románticos mintieron. Cada época tiene sus tendencias y, ahora también. Y se habla como si esto fuera lo definitivo. ¡Ni mucho menos! Vendrán otros con otras tendencias y echarán abajo los actuales presupuestos de demolición. Respecto a Drake y las diferentes visiones nacionales, una sutil diferencia: los ingleses puede que exageren alabando sus figuras pero, aquí nos dedicamos a denostar y tergiversar nuestra propia historia: no existió Pelayo, no existió el Cid o era fascista (lo de llamar fascistas a todos nuestros personajes históricos está también de moda, ¡qué barbaridad! espero que usted no lo gaga o cerrare el libro de inmediato), Daodiz y Velarde realmente eran unos cobardes que se oponían al progreso napoleónico, Churruca y Gravina no eran marinos profesionales y hundieron sus propios barcos, Fernando, el séptimo, realmente era muy afable, muy buena persona y nadie le entendía… Bueno, lo leeré pero seguramente me quedaré con Eslava Galán y, po supuesto, con Sánchez Albornoz y con Américo Castro (¡eso si que eran auténticas polémicas de dos académicos reputados!). Lo de las aportaciones de los nuevos colectivos está muy bien siempre que se respete la objetividad, la verdad (ya se, ya sé que me dira usted que no existe y que estamos en el tiempo de la posverdad) y no se caiga en el fanatismo doctrinario y en la parcialidad, como, por ejemplo, prohibir a todos los historiadores blancos y heterosexuales. Ustedes no han inventado nada, ni siquiera el relativismo. Leer polémicas sobre personajes históricos como Colón, se ha podido hacer anteriormente sin necesidad de que llegaran los posthistoriadores y los maestros del “relato”. Emulando un poco a Bauman, siento decir que la historia que cuentan ustedes es una historia líquida.

Dice es su propio curriculum que es un “mamarracho”. No hay porque discutirselo.

Tantas palabras para no decir nada.

Lleva usted razón. Esa es la esencia de los posmodernos: sin sustancia.